JAZZEBRE 2019, voir Perpignan et …y rester

JAZZEBRE 2019

VENDREDI 18 OCTOBRE : une journée majuscule

A mon arrivée à PERPI, après un trajet matinal de 3h sur la RENFE, je file sans plus attendre avec Bruce Milpied, photographe bordelais, au Palais des Congrès, pour la balance de l’ONJ de Fred Maurin. A dire vrai, c’est l’objectif de ce déplacement, lors du premier week end des vacances de la Toussaint, assister à la clôture du 31ème JAZZEBRE, avec cette soirée majuscule, à savoir 3 concerts dont la création du 2ème programme de ce tout nouvel ONJ, intitulée “RITUELS”.

Joyeuse animation sur le plateau : 3 vocalistes (Leila MARTIAL n’est pas encore arrivée), les 15 instrumentistes et le chef répètent dans la bonne humeur, mettant au point certains passages délicats. Les photographes en profitent pour faire leur travail et saisir des “instants” forts, se servant de la scénographie, des trois écrans vidéo avec des effets d’ombre chinoise pour le batteur, le vibraphoniste, le pianiste et le contrebassiste du groupe, cachés derrière la toile.

Difficile de se faire une idée néanmoins de ces fragments dont certains me paraissent comme des échos à Zappa.

Quand arrive l’heure du premier concert, Mycelium , album éponyme du quartet du violoniste Jacky Molard, sorti sur le label breton Innacor en 2018, c’est la surprise. Le son est parfait, les réajustements ont été nécessaires, car le violon était trop fort à la balance. On est saisi par la beauté ardente de cette musique bretonne, ce folk qui dépasse les frontières mêmes de la “celtitude”, le jeu accompli de ces quatre musiciens qui se connaissent maintenant depuis dix ans, date de la création du quartet. Les mélopées et rythmes orientaux qui m’avaient fait m’interroger à la balance sur une certaine “interchangeabilité” des folklores provenaient en fait de la dernière pièce, une suite assez longue, redessinée sur les composition d’un musicien Syrien, enprisonné dans les geôles de son pays, avant de prendre son envol définitif d’où le titre initial de “Wings”.

Mais ce n’était pas la seule mélodie remarquable : alors que j’écoutais “Adjihina” en m’

interrogeant sur ce concept de “celtitude” cher à l’écrivain voyageur Michel Le Bris, la confirmation de l’étendue de cette terre-mer s’imposa, puisque le groupe jouait un thème galicien.

Jacky Molard, de la pointe de son archet aux ouïes de son violon, respire la Bretagne tonique et les tourneries des festnoz endiablés mais il a aussi beaucoup voyagé, à la recherche des idiomes, des sonorités et accents “trad”, se frottant au creuset balkanique jusqu’en Roumanie et en Bulgarie, via l’Espagne médiévale.

Il me semble d’ailleurs entendre quelques échos des musiques cuivrées pour fanfare de Goran Bregovic le Serbo-croate de Sarajevo, comme dans Le Temps des Gitans, le film inoubliable de son ami d’alors, Emir Kusturiça.

Ils ne sont que quatre ce soir mais ça joue vite, fort, sans gras, avec des ralentissements finement amenés pour mieux redémarrer en pleine puissance. L’accordéon diatonique aux couleurs rutilantes de Janick Martin sait improviser mais aussi accompagner le violon de son bourdon entêtant et mélancolique.

Les frontières stylistiques n’existent pas pour ces affranchis des genres et des catégories. Et le nom du programme renforce cette impression, puisqu’il s’agit d’une musique souterraine, qui étend ses ramifications et va loin, en profondeur.

Hélène Labarrière a cette vivacité que l’on a toujours aimé chez elle, depuis les rencontres de Capbreton, il y a quelques années. Elle contribue à la dynamique de l’ensemble avec cette impétuosité flamboyante comme sa chevelure courte qui s’ajuste à la couleur de la basse prêtée par Raphael Schwab, le contrebassiste de l’ONJ, le vol Nantes Perpignan n’ayant pas enregistré et embarqué l’instrument. Si l’avion n’est pas toujours le mode privilégié de déplacement, il s’avère parfois opportun. Les musiciens du quartet seront les seuls à ne pas avoir à se demander comment rentrer. Car la grève sauvage ou le droit de retrait (selon les subtilités juridiques) a bien démarré. Ce sera l’autre histoire du week end…

Si l’instrumentarium violon, contrebasse, accordéon est “classique” dans ce type de répertoire, l’idée fort originale est l’adjonction des saxophones soprano et alto de Yannick Jory, formidable improvisateur lui aussi : cette alliance des timbres sonne vraiment.

Le concert qui suit est surprenant mais entre dans la thématique de ces musiques du monde qui viennent cheminer un temps avec le jazz. Produit par ‘Onde’ et Cybèle (du festival La Voix est Libre), Le Cri du Caire invitant le trompettiste Eric Truffaz qui est toujours sensible aux voix, permet de former un trio efficace (violoncelle, saxophone, trompette) qui porte le chant d’Abdullah Miniawy, jeune poète soufi et slammeur. Il a vécu la révolution égyptienne et les émeutes de la place Tahrir. Mêlé à l’électro, au rock et aux accents répétitifs et lancinants à la Philippe Glass du violoncelliste Pierre Le Bourgeois, son cri poignant n’en résonne que plus intensément sur les boucles du saxophoniste Peter Corser.

Dommage que l’on ne puisse en comprendre le sens, mais ces accents passionnés que l’on sent mystiques et poétiques font saisir l’urgence et le tragique de la situation. Venu du Fayoum ( il a d’ailleurs quelque chose dans l’expression des fameux portraits), l’étudiant d’alors est aujourd’hui exilé à Paris…

Vient enfin l’ONJ : que nous réserve la nouvelle mouture de l’Orchestre National de Jazz dans ce concert inaugural? Loin de l’esthétique urbaine d’Olivier Benoît dans le précédent orchestre, plutôt l’éternel retour sous forme d’un oratorio pour voix, solistes, choeur et orchestre, sans récitant ni mise en scène, juste des vidéos qui ne permettent pas toujours de saisir la force de ces “Rituels” quotidiens du titre, peu explicité par les images qui défilent : vues d’un train en Asie, la nature avec les forêts, les éléments le feu, l’eau vive, des repas avec de drôles de figures borgiesques.(?)

Le guitariste Fred Maurin dispose à présent d’un véritable laboratoire pour faire entendre une nouvelle musique, complexe toujours mais différente de sa Ping Machine qu’il a dû se résoudre à abandonner après quinze ans pour se consacrer à cette nouvelle aventure toujours « grand format ». Il a toutefois gardé certains compagnons de route, le tubiste et tromboniste Didier Havet, le saxophoniste ténor et flûtiste Fabien Debellefontaine, Julien Soro à l’alto et à la clarinette, et sa rythmique puissante (Raphaël Schwab à la contrebasse, Stephan Caracci au vibraphone et marimba, Rafaël Koerner à la batterie). Le pianiste Bruno Ruder par contre prend la place de Paul Lay. Ce sont surtout les femmes qui sont les nouvelles venues : on a déjà longuement évoqué la parité de la formation, 8 musiciennes qui tiennent leur place. Cela tombe bien ce soir, dans une ville qui célèbre, au hasard des rues et dans les musées, la femme dans sa plénitude, sa volupté sensuelle, avec les sculptures d’ Aristide Maillol sur le modèle de sa chère Dina (Vierny). Méditerranée, Pomone, baigneuses, déesses, allégories féminines incarnent la quête d’harmonie et d’équilibre de ces artistes hantés par la forme et la ligne.

Les tableaux sonores s’enchaînent sans transition, mais j’oublie d’en faire le compte. L’écriture recherchée ne lie peut-être pas assez les diverses séquences, dans un montage qui manque d’accélérations, de déséquilibres permanents pour secouer l’auditeur. Certes les collages existent et la disposition scénique fait la part belle aux différents pupitres voix en hauteur, cordes, bois, cuivres. Attentifs à prendre leur place dans cette nouvelle architecture, qui commence à voir le jour, les musiciens, tout de noir vêtus, forment un arc de cercle qui se déploie, de la violoniste ( Elsa Moatti) côté jardin au tuba côté cour.

Tous se lancent sur les rythmes bondissants de leurs quatre camarades, cachés en arrière-plan. Et c’est dommage car la rythmique haletante ne faiblit jamais.

Point de guitare, ni de guitare électrique dans le projet du chef, compositeur de ce répertoire original co-écrit avec Ellinoa, Leila Martial, Sylvaine Hélary et Grégoire Le Touvet. Les voix ont donc la part belle et leurs mots à dire: si elles s’ajustent et se fondent dans la pâte instrumentale, elles savent aussi jaillir, réagir, se faire entendre. Leïla Martial a un passage relativement court où elle se livre à sa coutumière gymnastique vocale et à ses mimiques enjouées, espiègles, projetant avec gourmandise les syllabes, allitérations,jeux de mots. On retrouve aussi avec plaisir la Lady Macbeth de Marc Ducret, la soprano Léa Trommenschlager, rajeunie dans ce rôle qui n’est pas imposant, loin de Wagner qu’elle peut aussi interpréter, sait être impertinente et mutine. Romain Dayez apporte le contrepoint grave aux voix féminines.

Si les souffles se rejoignent, si les timbres se confondent dans les tutti, on ne peut oublier la beauté créatrice de certains solos : le premier de la tromboniste Christiane Bopp ouvre la voie à Julien Soro qui s’impose et prend le pouvoir, avec l’expressivité et le brillant qu’on lui connaît, avant que ne s’élève l’autre alto, le violoniste Guillaume Roy. Mais les interventions de la toujours enjouée Catherine Delaunay au cor de basset, ou de Didier Havet, vrombissant de son tuba qui brille des plus beaux reflets, prouvent l’agilité de cette troupe.

C’est une première et inmanquablement, il y aura des points à revoir, des réajustements, des nuances de tempo à poser, le choeur trop discret à renforcer.

Ce premier concert d’un tout nouveau programme n’est qu’un avant-goût du travail de l’orchestre, en devenir, en attendant la sortie de l’album studio, à paraître au premier trimestre de 2020 sur ONJ records.

Samedi 19 Octobre : mon final étourdissant

Alors que la grève perturbe fortement le pays, le quotidien et l’organisation du festival, proche de Barcelone, qui plus est, bloqué par les indépendantistes, l’antépénultième journée change les repères, puisque nous nous retrouvons à Céret, la “Mecque du cubisme” pour les concerts de fin d’après midi à 17 heures, salle de l’Union!

Céret, au coeur du Vallespir, dans la vallée du Tech, proche du Canigou, était un gros bourg agricole (réputé pour les cerises et les abricots), construit en pente douce sur le piémont pyrénéen, qui reçut en son temps, au début XXème, Picasso, Braque, Max Jacob, Juan Gris, Soutine d’où un musée d’art moderne des plus intéressants qui montre aussi des toiles de Tapiès, et en ce moment, une exposition du surréaliste André Masson (Une mythologie de l’être et de la nature).

Le collectif GrOô est un grand ensemble éphémère qui rassemble des étudiants en fin de troisième cycle des conservatoires de région (Montpellier, Tarbes, Castres, Montauban, Perpignan), le Languedoc Roussillon étant devenu avec l’adjonction de Midi Pyrénées, la grande région Occitanie. Porté par le réseau désormais agrandi OCCIJAZZ (occijazz.fr), ce projet favorise la professionnalisation de ces espoirs, ces “jeunes pousses”. Après leur participation à des masterclasses et à des ateliers collectifs, c’est l’heure de la restitution en trois concerts. Le premier eut lieu à Marciac à l’Astrada cet été, le deuxième est aujourd’hui à Céret et le dernier aura lieu le 11 novembre à Montpellier au CRR ( Koa grand ensemble).

15 jeunes musiciens dont 2 musiciennes, l’une au clavier/fender et l’autre à la voix forment cet ensemble éphémère qui a travaillé sous la houlette du guitariste-bassiste Fred Pallem,lui même à la tête du talentueux et insolent Sacre du Tympan. Adepte de musiques “vintage” qu’il sait moderniser, il est un soulmaster pas vraiment à vif, un funkman azimuté quand il entend a “black music” qu’il aime, celle qui court des années soixante à la fin des années quatre vingt. Il trépigne d’enthousiasme et encourage “ses élèves” dans ce programme astucieux, élaboré avec des thèmes de son propre orchestre ou des arrangements très frais pour le nouvel ONJ MAURIN, dans l’hommage à Ornette Coleman. Pallem s’est confectionné un orchestre sur mesure avec des cuivres nombreux, une guitare électrique, une belle rythmique(basse électrique, batterie, vibraphone, piano et fender). Et une vocaliste qui se tient dans les pupitres de cuivres, pas sur le devant de la scène. La voix comme un instrument !

Ça démarre très bien avec un thème du Quincy Jones première époque qui composait des musiques de film avec de grands musiciens dont Ray Brown, Freddie Hubbard.

Agé de 86 ans aujourd’hui, Quincy Jones a signé des thèmes exceptionnels, de 1965 à 1972 qui ont du groove mais pas seulement, de l’élégance aussi. L’excellence de ses B.O témoigne de qualités réelles de composition et d’arrangement, qu’il avait pu acquérir en travaillant avec Nadia Boulanger, dans la seconde moitié des années 50 alors qu’il habitait à Paris, travaillant pour Barclay.

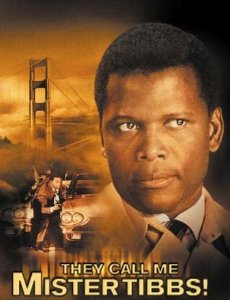

On peut citer sa B.O d’In cold blood de Richard Brooks, où il mêle jazz et contemporain. Fred Pallem a choisi, non pas “Soul flower”, mais le thème principal de They call me Mr Tibbs avec Sydney Poitier, le grand acteur noir, l’un des premiers reconnus à Hollywood avec Harry Belafonte, au coeur des luttes pour les droits civiques.

Il reprend le personnage de Virgil Tibbs, inspecteur déjà en place dans In the heat of the night, autre grand film de Norman Jewison. L’inspiration est soul avec une touche de jazz précurseur de la blackploitation.

L’orchestre puise ensuite dans l’hommage à Ornette Coleman qui représenta l’avant-garde free des années soixante, l’une des compositions de Julius Hemphill, Dogon A.D. Pallem le présente comme le prof de Tim Berne, un “Ornette Coleman qui aurait joué avec Ike & Tina TURNER”. Dans ce programme, un seul thème de son cru qui ne dépareille pas, Le village des sorciers, extrait de son album Odyssée. Et puis, comme Pallem est un grand cinéphile, ce qui ne gâche rien, une mélodie de François de Roubaix qu’il a repris avec son Sacre, celle de L’homme orchestre, film dispensable mais B.O de ce grand autodidacte, qui adorait jouer avec les timbres et instruments bizarres, inventeur du home studio, disparu trop tôt dans un accident de plongée. Rendons à Fred Pallem de l’avoir remis sur le devant de la scène musicale avec son album du Sacre, très fidèle aux thèmes originels, dès 2015.

On finit ce concert épatant avec une suite arrangée à partir de musiques d’Ornette, un medley « funk au carré » (années 75-85) et même en rappel, un thème des Simpson, car le chef ne dédaigne pas la musique pour enfants, dans son grand éclectisme.

Enthousiasmant de voir ces jeunes passionnés sur un répertoire délicieusement connoté, daté même. D’ailleurs, en arrivant dans la salle, en fond, on pouvait entendre comme une mise en bouche, le Floyd souverain de Shine on Diamond, The Great Gig in the Sky…

Last but not least, le concert du Sonny Troupé quartet Add 2

Une grande surprise pour moi qui ne suis pas au fait des musiques caribéennes, la découverte d’une matière mouvante, éruptive. Assurément le concert le plus déroutant et spontané de ces soirées.

Sonny Troupé a pour ambition de rafraîchir la musique de son île, la Guadeloupe, tout en mettant en valeur les vibrations du cru, les rythmes et rituels africains. Le gwo ka est né pendant l’esclavage, musique vécue comme moyen d’échapper au dur labeur et de communiquer comme la langue créole.

Sonny Troupé essaie de (se) surprendre, de trouver une nouvelle voie pour approfondir sa recherche d’un traditionnalisme progressiste, sans frontières, à la suite de Gérard Lockel qui a collecté des thèmes propres, de l’ethnomusicologue Alan Lomax pour le blues, ou de Bela Bartok pour les folklores de l’est.

Il dispose d’un groupe solide qui éprouve un évident plaisir à être sur scène, qui tourne à plein régime et donne généreusement une musique libre, en expansion, axée aussi sur le chant, la danse. La répétition incantatoire, envoûtante conduit à une transe qui peut paraître “sauvage” mais reste étonnamment calibrée, maîtrisée.

Ce qui est remarquable dans le personnage du batteur, percussionniste et tambouyé, c’est ce mélange détonant de puissance et de douceur: il ne passe jamais en force, avec la complicité de son collègue, Andy Berald Catelo, aux ardentes frappes sur tambours ka. Leur duo époustouflant emporte l’adhésion du public, sonné au départ, puis vite conquis.

Spectaculaire, il n’y a pas d’autre mot, tout s’arrête et on les regarde comme hypnotisés nous aussi! Ces deux là se baladent, doigts virtuoses et esprit joueur, selon les rythmes et les figures, les codes et carrures du gwo ka, déformation créole de « gros quart » en rapport avec la contenance du tonneau dont est tiré le fût, se lançant dans des variations alors que le bassiste mauricien, Mike Armoogum, imperturbable et même un rien sarcastique, les regarde faire. Le tambouyé, extraordinairement “volubile” des mains est le premier à nous prendre dans ses filets par la puissance de son beat et la résonance de son tambour, bien plus profond que le djembé. Mais Sonny Troupé mène la danse aux baguettes d’une frappe continue, sèche, avec souplesse et fermeté du toucher, précision des attaques, subtilité des nuances.

L’enchevêtrement des rythmes est calculé dans une frénésie afro pop, ne dédaignant pas des dissonances, entrelaçant mélopées africaines et jazz. Ce qui donne à ces échanges fulgurants une beauté ensorcelante. C’est que l’on entend du funk, du R&B, les sons de l’Afrique de l’ouest, et le gwoka traditionnel se confronte au jazz d’Art Blakey et Max Roach.

Je repense à l’extraordinaire Que vola? de Fidel Fourneyron avec les tambours bata et le quadrille de cuivres, replaçant la musique cubaine loin d’un exotisme un peu clinquant.

C’est ce que je retrouve ici, quand, à la force éruptive qui tourne vite à la transe, s’accolent les deux saxophonistes, l’un, Raphaël Philibert guadeloupéen à l’alto et l’autre, Thomas Koening, au ténor et à la flûte qui est particulièrement mise en valeur dans l’écriture de Troupé.

Le passage que j’ai préféré, d’ailleurs, est le duo du pianiste Jonathan Jorion et du flûtiste, préparé par une impro rapide où chacun s’abandonne, en confiance, sûr de soi mais aussi de l’autre, pour se lancer ensuite dans la plus délicate et mélancolique ballade, un blues que la flûte, jamais serpentine mais poignante rend inoubliable. Peut être le seul moment d’acalmie dans le feu sonore du concert.

Le passage que j’ai préféré, d’ailleurs, est le duo du pianiste Jonathan Jorion et du flûtiste, préparé par une impro rapide où chacun s’abandonne, en confiance, sûr de soi mais aussi de l’autre, pour se lancer ensuite dans la plus délicate et mélancolique ballade, un blues que la flûte, jamais serpentine mais poignante rend inoubliable. Peut être le seul moment d’acalmie dans le feu sonore du concert.

C’est d’ailleurs en discutant avec Thomas Koening, le seul blanc du groupe, venu du classique en plus, que je comprends mieux la fascination éprouvée pour cette musique du corps, de l’échange, du partage, liée au chant et à la danse. Et l’intérêt de faire chanter le public qui met du temps, un peu rêtif avant de s’abandonner à la douce obstination du leader.

Je ne saurais trop conseiller d’assister à l’un des concerts de ce sextet, ou de se procurer l’album Reflets denses, “un reflet si dense qu’il en devient une autre réalité”, la matière première devenant objet de réinterprétation dans cette écriture en miroir, flamboyante.

Voilà mon périple catalan s’achève : dès le retour à Perpi, en apprenant que la grève se durcit, je décide de ne pas attendre la fin du festival et l’hommage de Daniel Mille à Astor Piazzola. On le sait, depuis 1995, “avec la SNCF, tout est possible”, n’est-ce pas?

Comment ne pas remercier l’équipe du festival, les bénévoles aux fourneaux, Pierre le chauffeur convoyeur qui raccompagne les Espagnols invités, de l’autre côté de la frontière, l’administratrice Ségolène et bien sûr Lucie Le Guen, qui avec efficacité et simplicité m’a accueillie et prise en charge, et aidée à repartir par Ouibus devenu Blablabus, blablacar ayant racheté les ouibus!!!

Le retour sera plus long que prévu, juste avant l’épisode cévenol annoncé : je ne peux m’empêcher de songer aux traversées en Greyhound des Américains qui me faisaient rêver de longs voyages dans un de ces bus mythiques pour les fauchés qui font la route, quand dès l’adolescence, je découvrais les comédies de la grande dépression (New York Miami de Frank Capra ) mais aussi les films du Nouvel Hollywood des seventies. Times are changing, Ouibus est plus « tendre » comme voudrait en témoigner l’anagramme “Bisous”.

Sophie Chambon