Jacques Réda, al. Hubert de Bonustrac

Jacques Réda est mort. Ça a déjà été dit. Redisons-le et témoignons de toute l’affection qu’on lui portait et de notre sympathie pour ses proches.

Pour ces derniers, dire que sa mort n’a rien de dramatique est évidemment déplacé, mais sans rien savoir des circonstances de sa mort, je l’imagine partir sans histoire, convenant que c’est son tour et qu’il est temps. 95 ans ! Je me souviens d’un jour où il était venu nous rendre visite dans nos locaux, près de Madeleine, à pied de son 19e arrondissement, selon son habitude ce grand marcheur (il n’avait que 85 ans!). Nous l’avions emmené au restaurant, lui réservant la banquette où, soudain, s’allongeant de tout son long, il avait fait le mort de longues minutes pour nous mettre à l’épreuve… ou pour nous oublier quelques instants.

Je l’ai peu connu, ayant pris mes fonctions dans les bureaux de Jazzmag alors qu’il n’avait que 78 ans. Mais je le lisais depuis longtemps. Des quelques vraies plumes qui écrivirent dans notre presse jazz, si ce n’est pas lui qui m’a donné envie d’écrire sur le jazz, je le considérais comme le plus grand. Une admiration qui m’aurait plutôt dissuadé de prendre la plume. Je le lisais depuis longtemps… mais bien mal. Pascal Anquetil qui lui rendait hommage hier dans ces pages fut probablement un lecteur plus digne de sa plume. Une plume exigeante. J’ai des souvenirs dérisoires. Le bruit des gouttes de pluie tombant sur son casque alors qu’il quitte Paris pour la Bourgogne en Solex dont le galet patine sur le pneu mouillé… Des choses comme ça, anodines auxquelles il savait donner corps, comme “aller aux mirabelles” (cette action dont il fait le titre de l’un des premiers livres que j’ai lus de lui), des mésaventures (les siennes, inventer des personnages de roman n’était pas sa spécialité) dont il savait extraire le suc.

Et puis, il écrivait sur le jazz. Son sommet, peut-être: Le Pas du patineur à propos de Benny Carter (Jazz Magazine, été 1994, n°439). Trois pages étourdissantes de métaphores s’enchainant les unes les autres, sans gratuité aucune, avec une logique relevant du récit, pour nous faire voir, sentir, vivre le phrasé de Benny Carter que j’ai appris à entendre après cette lecture. Je me souviens aussi de son essai Le Cri d’Albert Ayler que j’avais fait inclure dans la partie “Témoignages et documents” de la collection Découvertes chez Gallimard où Arnaud Merlin et moi-même avions commis une Épopée du jazz. Ça débutait ainsi : « Comment finir? On ne sait pas. Et l’on ne sait pas parce que l’on ne veut pas. […] » Comme finit L’Innommable de Samuel Beckett: « il faut continuer, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais donc continuer, il faut dire des mots, tant qu’il y en a, jusqu’à ce qu’ils me disent […]” Albert Ayler, c’était un peu L’Innommable.

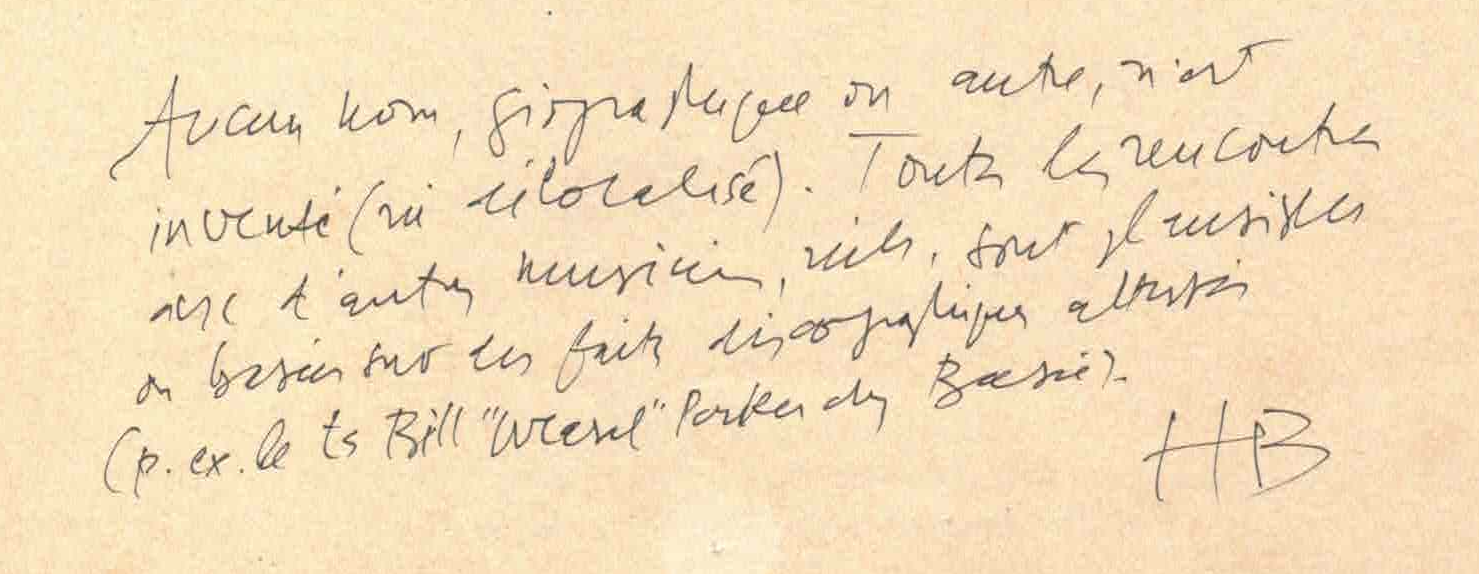

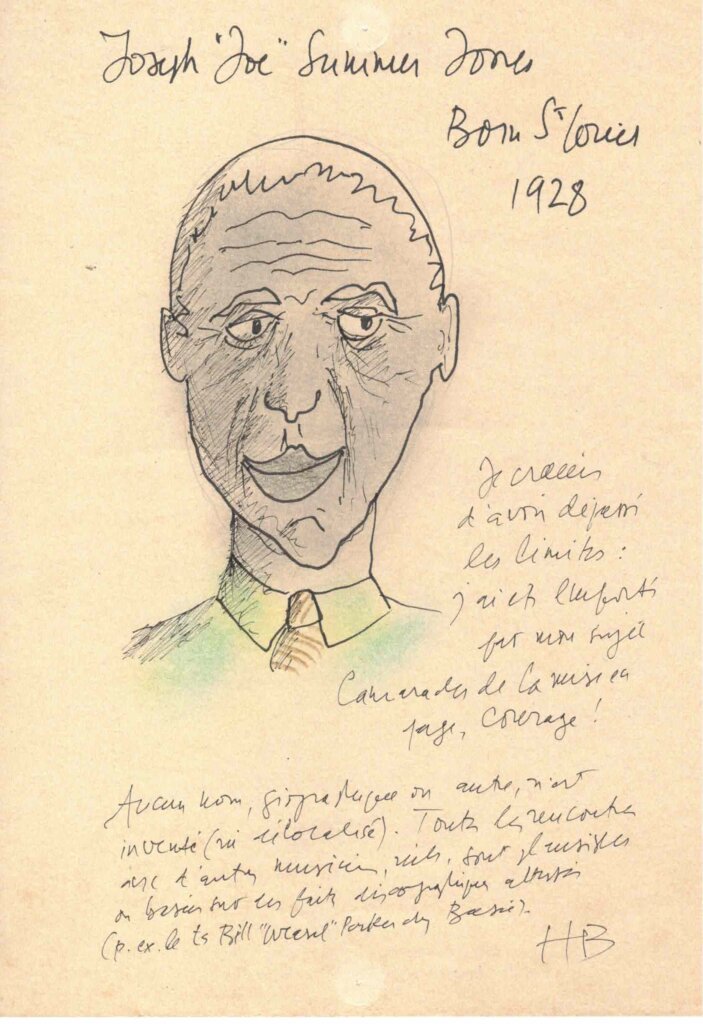

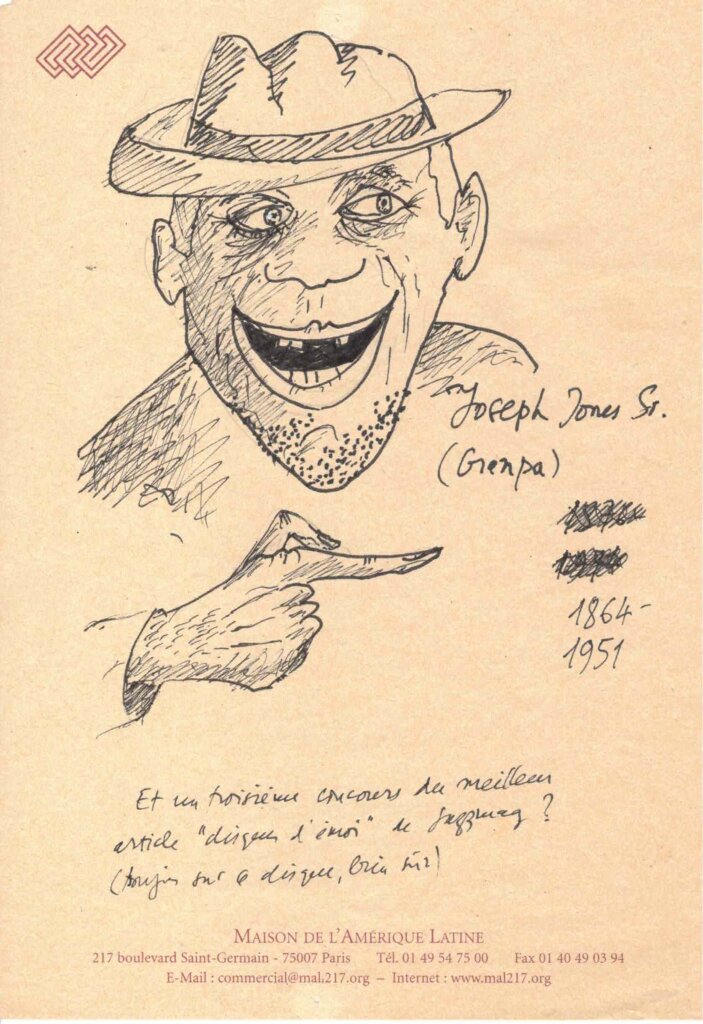

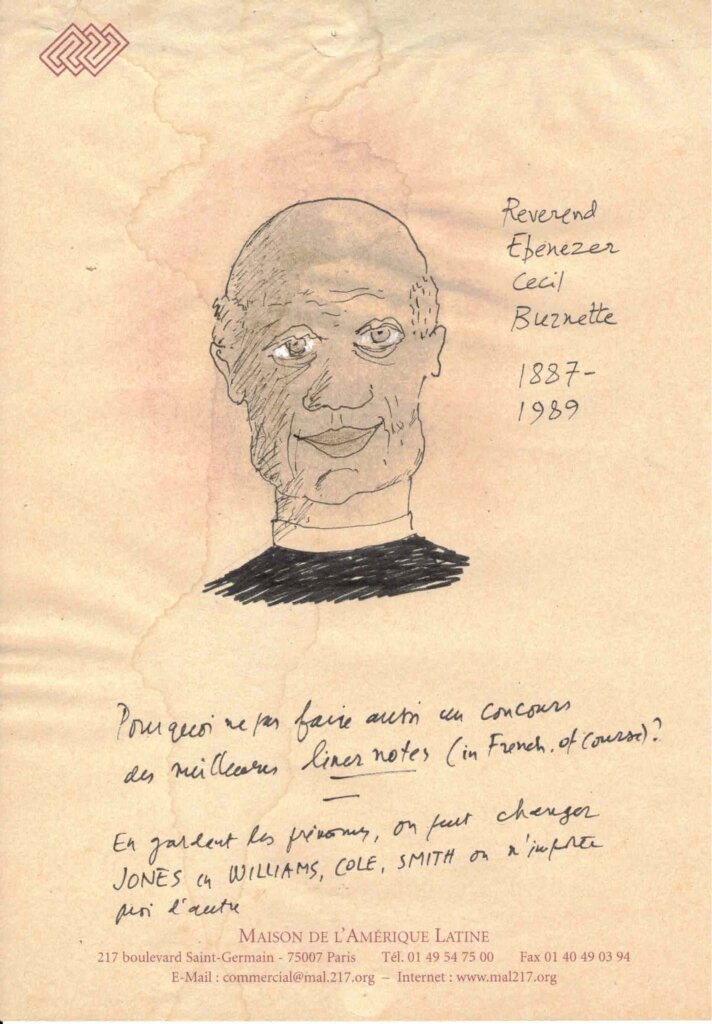

Réda était un jazzfan profond qui entretenait une relation intime avec ses jazz heroes, si intime qu’il nous arrivait de ne pas le suivre. Il fallait suivre Réda aimant ses héros. Ce qui était tout de même une façon de les (re)découvrir. Il avait une passion pour les pianistes des mains desquels il extrayait des objets, de matières, des attitudes, des manières fabuleuses. Il s’inventait pour Jazz Magazine des personnages qui signaient ses chroniques à sa place, manière de changer le regard, de prendre de la distance, de se désembarraser aussi. Un jour, son personnage Hubert de Bonustrac s’est mis à nous envoyer des portraits de musiciens imaginaires, tirés de l’Antiquité du jazz. Je retrouve trois d’entre eux dans mes archives.

C’était un bougon, d’autant plus bougon avec moi qu’il m’intimidait, mais c’est aussi sa bougonnerie que j’aimais. Et puis pour lui, notre jazz d’aujourd’hui n’était plus le jazz, celui dont il tentait de cerner l’essence en faisant appel à la physique quantique et à la théorie des cordes. Je n’y comprenait que couic, mais je le lisais avec enchantement. Un jour, chroniquant l’un de ses derniers livres les plus ardus, j’ai écrit que je n’étais pas certain qu’il comprenne ce qu’il écrivait mais que c’était merveilleux et que c’était ça le summum de l’écriture, écrire au-delà de l’entendement et faire appel à une érudition imaginaire. Il m’en a beaucoup voulu. Et ce fut l’époque où il cessa d’écrire pour Jazzmag, non pour cette raison, mais parce que ce n’était plus son jazz et donc que ça n’était plus le jazz. Franck Bergerot