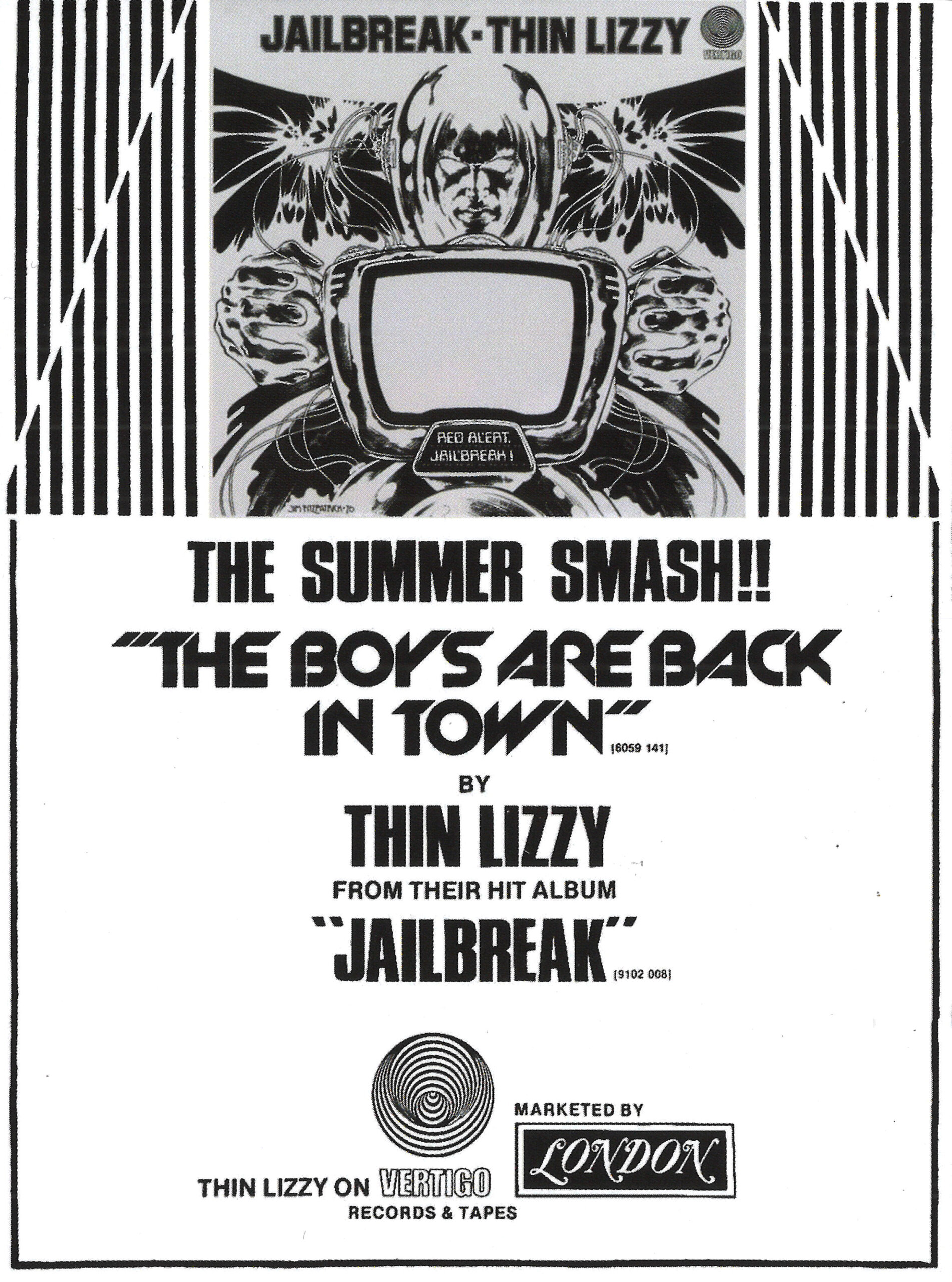

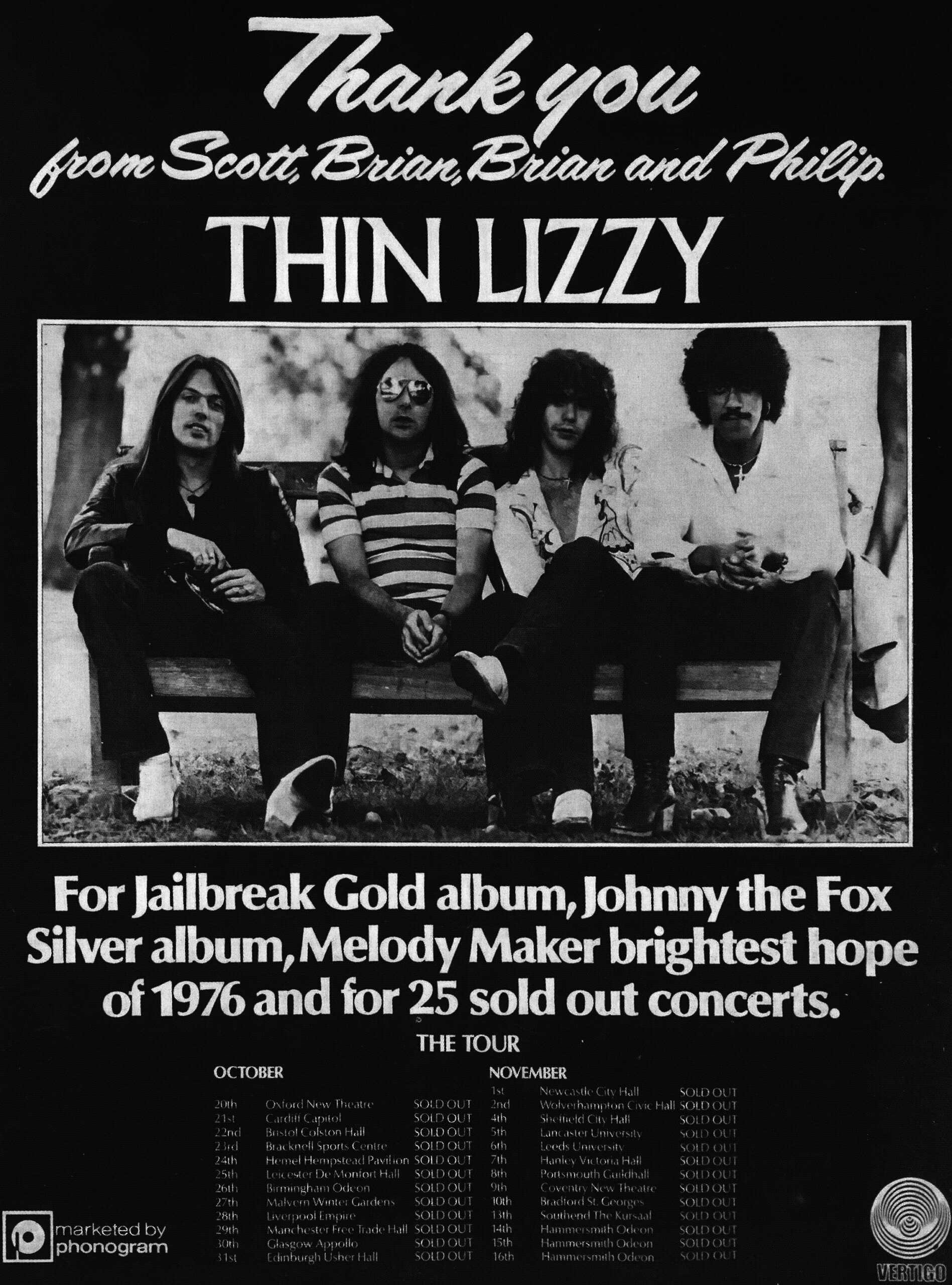

Le coffret “1976” regroupe deux albums cultes de Thin Lizzy, “Jailbreak” et “Johnny The Fox”. Cinq CD et un blu-ray pour revivre la période dorée du groupe de Phil Lynott

Par Fred Goaty

Sur scène, Phil Lynott et sa bande étaient des hard-rockers. En studio, c’était une autre affaire, moins énergique peut-être, mais plus nuancée. Au grand dam, d’ailleurs, des deux axemen de la célèbre frontline de guitares de Thin Lizzy, l’Américain Scott Gorham et l’Écossais Brian Robertson, qui ont toujours estimé que leur groupe était bien trop sage sur disque. Depuis que “Jailbreak” et “Johnny The Fox” bénéficient du traitement “Deluxe” (une première fois en 2011, la seconde cette année), tout est donc fait pour tenter de rétablir sinon la vérité, du moins leur vérité : le son de Thin Lizzy doit être virilisé pour mieux refléter la vraie personnalité du groupe. Voilà pourquoi ces deux albums figurent dans ce nouveau coffret en “New Stereo Mix”, supervisés par Scott Gorham. Mais qu’on se rassure : les mixages originaux sont bien présents, ainsi que les outtakes et versions live (à la BBC ou à Cleveland) de rigueur, sans oublier, sur le blu-ray, le nouveau mix préféré des audiophiles : l’Atmos Mix.

La scène… Le studio… Et à la maison, il écoutait quoi Phil Lynott ? Du rock, du folk irlandais, du reggae, du jazz… Sa culture musicale n’avait pas de frontières, comme en témoignent “Solo In Soho” (1980) et “The Philip Lynott Album” (1982), ses deux albums persos que certains fans de Thin Lizzy – fort heureusement minoritaires… – n’ont jamais réussi à aimer, ces ballots. [Petit message amicalo-professionnel à Mercury Records et Universal Music Recordings : le coffret Phil Lynott avec ses deux opus solo et moult inédits, c’est quand vous voulez .]

En 1976, Phil Lynott, persuadé qu’avec “Jailbreak” il tenait enfin le hit album qui allait permettre à son groupe de conquérir l’Amérique, était remonté comme jamais et prêt à en découdre avec nul autre que Ritchie Blackmore et son Rainbow, alors au sommet de sa gloire – une tournée US avait été montée, et Phil, avant qu’elle ne commence, avait allumé son compatriote au Rainbow Bar And Grill de Los Angeles, lui promettant que son Liz’ allait manger tout cru son groupe arc-en-ciel, dont le Liz’ faisait la première partie. John Bonham, présent ce soir-là, était plié en quatre. Blackmore un peu moins. (Pourtant, Lynott et Blackmore étaient amis, et avaient même fomenté l’idée de former un groupe ensemble, Baby Face : des bandes existent, avec Ian Paice à la batterie, elles n’ont jamais parues.)

Le rêve américain de Phil Lynott tourna cependant vite au cauchemar puisqu’il contracta une hépatite C au tout début de la tournée, qui fut annulée aussi sec.

De retour à la maison, forcé de prendre du repos, Phil Lynott commença d’écrire de nouvelles chansons. Ça tombait bien : le management et la maison de disques voulait capitaliser sans attendre sur le succès de “Jailbreak”. Et comme notre (jeune) homme était plus inspiré que jamais, de nouveaux classiques lui tombèrent des mains, magnifiés par un groupe au sommet de son art, qui enregistra donc dans la foulée “Johnny The Fox”, toujours sous la supervision du producteur John Alcock, qui avec des loustics pareils devait avoir fort à faire – seul Brian Downey, cet excellent batteur aux inflexions jazz et funky, avait, disons, une personnalité plus mesurée. La tournée, anglaise cette fois, fut un triomphe.

Avec leurs magnifiques pochettes illustrées par Jim Fitzpatrick, “Jailbreak” et “Johnny The Fox” contiennent chacun son lot de classic songs : The Boys Are Back In Town (la chanson rock parfaite ?), Jailbreak, Emerald et Warriors pour le premier, Don’t Believe A Word, Johnny The Fox Meets Jimmy The Weed (dont les DJ pionniers du Bronx s’approprieront vite le groove), Massacre et Fool’s Gold pour le second. Dans les années suivantes, Thin Lizzy continuera d’enchaîner les grands albums et de déchaîner les foules. Gageons que les coffrets reflétant cette belle saga vont suivre au même tempo.

COFFRET Thin Lizzy : “1976” (Mercury Records / Universal Music Recordings, déjà dans les bacs).

PS : Merci Valérie !

Photos : X/DR (Mercury Records / Universal Music Recordings).

De “For The Roses” en 1972 à “Both Sides Now” en 2000 en passant par “Hejira” en 1976 et “Mingus” en 1979, Joni Mitchell n’a jamais cessé d’accueillir dans son univers poétique et musical les plus fortes personnalités de l’histoire du jazz moderne, faisant sienne cette musique dont les formes libres épousaient sensuellement la sienne, au grand dam de ses managers, mais certainement pas de ses admirateurs…

Par Fred Goaty

Un beau jour de 1972, le saxophoniste Tom Scott découvre, fasciné, la voix d’une chanteuse canadienne dont il ne sait pas grand chose, Joni Mitchell, et décide d’enregistrer l’une de ses plus belles chansons, Woodstock… à la flûte à bec ! « Pour essayer d’imiter sa voix. » Touchée à son tour par cette émouvante relecture qui figure en bonne place dans “Great Scott” (A&M Records), Joni Mitchell invite le saxophoniste aux séances d’enregistrement de son cinquième album, “For The Roses”. L’entente est immédiate. Tom Scott signe les arrangements, et l’on reconnaît sa patte dans Barangrill, tout en subtiles touches de clarinette et de flûtes. Il prend également un solo de saxophone soprano dans Cold Blue Steel And Sweet Fire. C’est à travers cette brève collaboration que le jazz fait son entrée dans la musique de Joni Mitchell, qui a déjà gravé l’un des plus bouleversants chefs-d’oeuvre du folk acoustique moderne, “Blue”, et écrit des chansons considérées à juste titre comme des classiques instantanés – Chelsea Morning, Both Sides Now ou encore Big Yellow Taxi… Mais elle est plus que jamais déterminée à faire de chaquealbum une expérience nouvelle. Le jazz en sera le fil rouge.

LA GUITARE COMME UN ORCHESTRE

Deux ans plus tard, Joni Mitchell enregistre “Court And Spark” entourée d’un grand nombre de jazzmen, principalement ceux du L.A. Express, le groupe de son nouveau compère Tom Scott, qu’elle avait pris soin d’aller écouter au Baked Potato, qui était à la fusion ce que le Minton’s fut au bebop. Séduite par les talents conjugués de messieurs Scott, toujours au saxophone, de Larry Carlton à la guitare, de Joe Sample au piano (vite remplacé par Larry Nash), de Max Bennett à la basse électrique et de John Guerin à la batterie, elle leur offre une place de choix. Dans “Court And Spark”, on retrouve également d’autres “pointures”, le guitariste Dennis Budimir ou le bassiste des Crusaders, Wilton Felder ; sans compter quelques amis chers – David Crosby, Graham Nash et Robbie Robertson. Les fans de la première heure font la grimace en découvrant “Court And Spark”. Il en est toujours, hélas, pour qui le changement est synonyme de déclin, voire de trahison – l’un des modèles de Joni Mitchell, Miles Davis, en sait quelque chose… Pourtant, quarante ans après sa parution, “Court And Spark” s’impose comme l’un des disques pop les plus raffinés des années 1970. En témoigne Troubled Child, enchaîné via un bref solo de trompette en sourdine de Chuck Findley avec Twisted, la toute première reprise enregistrée par Joni Mitchell. À l’origine, Twisted est une composition du saxophoniste Wardell Gray. En 1959, la chanteuse anglaise Annie Ross avait ajouté des paroles sur le thème – et le solo – de ce grand saxophoniste bebop pour en faire l’une des meilleures chansons du quatrième album de Lambert, Hendrick & Ross, trio ès-vocalese avec lequel elle connut la gloire. À l’orée des sixties, cette ode malicieuse au dédoublement de la personnalité (« I’ve got a thing that is unique and new / Instead of one head I got two / And you know two heads are better than one ») ravit une teenager nommée Joni, qui la découvrit… en dansant dessus lors d’une surprise-partie ! Elle se procura le 33-tours à prix d’or – au Canada, “Lambert, Hendrick & Ross !” était un 33-tours collector. Dans sa propre version de Twisted, Joni Mitchell chante pour la première fois sans s’accompagner à la guitare ou au piano. Ce qui pour elle, selon Tom Scott, « était révolutionnaire ». Car sa guitare, la chanteuse l’a toujours pensée comme un orchestre : « Les trois premières cordes sont des trompettes en sourdine ; les deux suivantes des cors ou des violons ; celle du haut servant à exécuter lignes de basses excentriques et clairsemées. »

Dans la foulée de “Court And Spark”, Joni Mitchell part en 1974 en tournée avec le L.A. Express. Robben Ford a remplacé Larry Carlton, parti rejoindre les Crusaders. Joni et ses jazzmen sillonnent l’Amérique du Nord, puis font un crochet par Londres. À Wembley, Annie Ross monte sur scène pour chanter Twisted en duo avec sa consœur, ravie. Le double album live “Miles Of Aisles” immortalise ces six mois d’harmonie entre folk progressiste et jazz électrique. Robben Ford garde un souvenir ému de cette tournée, et situe Joni Mitchell « au même niveau d’éclectisme et de largeur d’esprit qu’un John Coltrane ou un Miles Davis » (Uncut, n° 199).1975 est l’année de “The Hissing Of Summer Lawns”, de prime abord plus déroutant que “Court And Spark”. Les musiciens de jazz apportent leur savoir-jouer, sans être confinés au rôle de faire-valoir. Ils se fondent dans l’univers de la chanteuse, sans qu’elle dilue le sien dans quelques jazzysmes light. Tom Scott et son L.A. Express, mais aussi Joe Sample, Larry Carlton et Wilton Felder sont encore au générique, ainsi que Victor Feldman et Bud Shank, deux grandes figures du jazz West Coast. Comme dans “Court And Spark”, Joni Mitchell reprend une chanson extraite de son 33-tours fétiche de Lambert, Hendricks & Ross : Centerpiece surgit au beau milieu de Harry’s House de façon presque onirique. Quant aux tambours burundi de The Jungle Line, ils ouvrent la musique de la Canadienne sur celles qu’on ne va pas tarder à labéliser “world music”.

JONI & JACO

Début 1976, Robben Ford fait écouter à Joni Mitchell le premier 33-tours d’un jeune bassiste électrique nommé Jaco Pastorius. Sa sonorité inouïe et le sentiment de liberté qui émane de sa musique la captivent. Dès ses premières rencontres avec Jaco, elle sent qu’il est l’homme de la situation, celui qui selon elle résoudra enfin un problème des plus aigus : le manque de grave dans sa musique. Elle a vu juste. Les lignes de basse du surdoué floridien tombent sur ses chansons comme une douce pluie salvatrice. Pastorius joue sur la moitié d’“Hejira”, que Joni Mitchell enregistre après avoir traversé les États-Unis en voiture. Entre ces deux poètes, l’alchimie est miracle comme il en est rarement arrivé dans l’histoire de la musique. Dans la chanson-titre, Jaco utilise à merveille les ressources de l’overdub : sa basse, ses basses se lovent autour de la voix de Joni. En arrière-plan, la clarinette d’Abe Most, ancien accompagnateur de Tommy Dorsey, occupe timidement la place qui sera bientôt confiée à Wayne Shorter. Dans Black Crow, Jaco et Larry Carlton tissent des liens on ne peut plus nuancés. Carlton est exceptionnel tout au long du disque : ce qu’il joue quand Joni Mitchell chante « I feel like that black crow flying in a blue sky… » reflète son exceptionnelle capacité d’écoute et l’incroyable finesse de son jeu. Et pendant ce temps-là, Jaco fait chanter ses quatres cordes : comment ne pas se délecter de ces notes jouées en harmoniques sur la coda de Black Crow ? Le dernier “mot” du disque lui appartient : la fin de Refugee Of The Road est jouée en basse(s) solo.Sans rien renier de son style, de son art, mot auquel elle accorde une grande valeur – elle aime à se définir comme une « art singer » –, Joni Mitchell franchit à nouveau un cap avec “Hejira”. Jaco Pastorius est le premier grand soliste qui investit son univers. Certainement pas le dernier. D’autres vont suivre, et non des moindres.

LA FILLE DE DON JUAN

L’arrivée de nouveaux compagnons de route ne signifie pas pour autant le départ des anciens. John Guerin joue sur une partie d’“Hejira”. Tom Scott aussi. Les musiciens de Joni Mitchell font partie d’un cercle de jeu qui ne cesse de s’agrandir. En témoigne son album suivant, dont le titre lui est inspiré par la lecture de L’herbe du diable et la petite fumée de l’anthropologue américain apôtre du chamanisme, Carlos Castadena. “Don Juan’s Reckless Daughter” marque l’apparition de Wayne Shorter dans le cercle de jeu. Dans son sillage, on distingue d’autres étoiles de la galaxie Weather Report. Les percussionnistes Alex Acuna et Manolo Badrena, rejoints par Don Alias et Airto Moreira, s’en donnent à cœur joie dans The Tenth World. Cet ambitieux double album est moins facile d’accès qu’“Hejira”. Mais on ne saurait reprocher à Joni Mitchell ce besoin viscéral – on a failli écrire “milesdavisien” – de vouloir élargir l’horizon, quitte à désorienter l’auditeur. Et à laisser encore plus de place à Jaco Pastorius. La foudre grave tombe dès l’Overture, à 1’46” précisément. Avouons-le : c’est sublime. Dans Jericho, déjà publié en version live dans “Miles Of Aisles”, le bassiste, certes en état de grâce, est carrément “devant” la chanteuse – à 3’01”, la foudre tombe encore ! Shorter, lui, se faufile comme un chat malicieux. Le saxophoniste a l’habitude des vocalistes hors-normes : il a déjà soufflé aux côtés de Milton Nascimento. Ce mixage un rien bancal renforce malgré tout le caractère unique et fascinant de ce trilogue. Derrière ses fûts, en grand professionnel, John Guerin fait calmement danser ses balais sur les peaux. On raconte qu’il ne supportait pas Jaco Pastorius. Ça ne s’entend pas, ni dans Jericho, ni dans la fin de l’épique Paprika Plains, arrangé par Michael Gibbs.

LE GRAND CHARLES

“Don Juan’s Reckless Daughter” parviendra jusqu’aux oreilles de Charles Mingus. Fut-il choqué en découvrant la pochette où Joni Mitchell apparaît en minstrel, black face, le visage passé au cirage et déguisée en homme ? Au contraire ! Il trouvait que cette fille avait du cran pour oser s’afficher ainsi et, aussi, qu’elle essayait de chanter un peu comme Billie Holiday… [Sur la pochette de la dernière réédition de “Don Juan’s Reckless Daughter”, on ne voit plus Joni Mitchell en black face mais, en quelque sorte, dans la gueule du loup, NDR.] Joni Mitchell apprit par la bande que Mingus cherchait à la joindre. « Trop beau pour être vrai » se dit-elle. Même ses amis les plus proches pensaient que cette association était impossible, voire ridicule. La chanteuse, elle, se sentait honorée. Estimant n’être rien d’autre qu’une éternelle étudiante en musique(s), elle voyait dans cette collaboration la possibilité d’apprendre avec un immense artiste, et de mieux connaître un idiome musical qu’elle n’avait, selon elle, qu’effleuré : le jazz. Quand elle raconta à John Guerin (devenu son fiancé) que Mingus souhaitait la rencontrer, il se mit en colère : « Mingus veut jouer avec toi ?! Mais bon sang, quand je t’ai fait écouter ses disques, tu as à peine tendu l’oreille ! C’est moi qu’il devrait appeler ! »

Mingus fit la connaissance de Joni Mitchell en 1978. Cloué sur une chaise roulante, il savait déjà qu’il n’avait plus que quelques mois à vivre. Il souhaitait d’abord travailler avec Joni Mitchell sur des poèmes de T.S. Elliott. De fil en aiguille, il lui confia six mélodies – Joni I, Joni II, Joni III, Joni IV… – pour qu’elle écrive des paroles. Ils s’entendirent à merveille et travaillèrent intensément dans le loft new-yorkais que la chanteuse avait loué. Don Alias, le nouveau compagnon de la chanteuse, n’était jamais très loin. Avec Sue, la femme de Mingus, tout ce beau monde séjourna quelque temps dans la ville natale du contrebassiste, Cuernavaca. lLes saxophonistes Phil Woods et Gerry Mulligan, le claviériste Jan Hammer, les bassistes Eddie Gomez et Stanley Clarke, le guitariste John McLaughlin, les batteurs John Guerin, Tony Williams et Dannie Richmond – excusez du peu ! – furent impliqués lors des premières séances d’enregistrement [dont plusieurs extraits figurent désormais dans le coffret volume 4 des arciives de Joni Mitchell, NDR]. Mais c’est finalement avec Wayne Shorter, Herbie Hancock, Jaco Pastorius, Peter Erskine et Don Alias que Joni Mitchell grava quatre compositions de Mingus en deux jours. Le premier jour, c’est l’arrangeur anglais Jeremy Lubbock qui était au piano. Jaco Pastorius faisait la grimace, et appella Hancock qui, par chance, était libre. Il remplaça Lubbock sur le champ. Joni Mitchell était tout sourire : elle ne le savait pas encore, mais c’était le début d’une longue collaboration entre elle et le pianiste. Et pour la première fois de sa vie, Herbie Hancock écoutait vraiment les paroles des chansons qu’il jouait… A Chair In The Sky, Sweet Sucker Dance, The Dry Cleaner From Des Moines et Goodbye Pork Pie Hat : à ce précieux butin, Joni Mitchell ajoutera ensuite deux chansons originales, God Must Be A Boogie Man et The Wolf That Lives In Lindsey. Sobrement intitulé “Mingus”, le disque fit son apparition chez les disquaires en juin 1979. Mais cela faisait déjà plusieurs mois que cinquante six baleines s’étaient échouées sur les côtes mexicaines le 5 janvier 1979 [véridique !, NDR], jour de la mort de Charles Mingus. D’aucuns ont soupçonné Joni Mitchell d’avoir “profité” de Mingus pour s’offrir une jazz credibility. Mais on sait donc aujourd’hui que c’est Mingus qui avait contacté la chanteuse et que, par ailleurs, les managers de la Canadienne voyaient d’un très mauvais œil cette collaboration – « Du jazz ?! Mais tu vas perdre ton public ma pauvre ! »

DANSE AVEC LES LOUPS

“Mingus” est un disque unique aux antipodes du projet commémoratif. Branford Marsalis, qui le qualifie sans sourciller de chef-d’œuvre, estime qu’il n’est « ni vraiment jazz, ni vraiment folk ». Quoi qu’on en pense, c’est avec “Mingus” que Joni Mitchell s’approche au plus près de l’astre brûlant du jazz, mêlant sa poésie aux mélodies géniales offertes par Mingus. Les chansons inoubliables abondent. Le swing inouï de The Dry Cleaner From Des Moines, arrangé avec maestria par Pastorius, et la beauté diaphane de Goodbye Pork Pie Hat captivent, sans parler des liens intimes qui unissent Mitchell, Hancock, Shorter, Pastorius et Erskine dans Sweet Sucker Dance. La chanteuse continue cependant de s’affirmer en tant que compositrice et instrumentiste : dans The Wolf That Lives In Lindsey, enregistré en duo avec Alias juste après la mort de Mingus, la façon dont elle distille ses mots tout en faisant vibrer, voire souffrir sa guitare au milieu du hurlement des loups sonne comme la posture élégante d’une écorchée vive. C’est peut-être ça que Mingus avait soupçonné en découvrant sa musique…

Peu après la sortie de “Mingus”, une tournée est montée avec un incroyable all stars qui va donner une vingtaine de concerts pendant l’été 1979, uniquement aux États-Unis. “Shadows And Light”, le double live qui immortalise cette tournée, prouve que Joni Mitchell ne se laisse jamais déborder par ces solistes hors-normes qui s’épanchent pourtant à loisir.

UN DRÔLE D’OISEAU

Dans les années 1980, Joni Mitchell s’éloignera un peu de la jazzosphère, non sans continuer de se remettre en jeu et de repousser d’autres limites : celles de la pop music. En 1981, elle fait cependant la connaissance du bassiste Larry Klein, ancien accompagnateur de Carmen McRae et de Freddie Hubbard. Deux ans après la sortie de “Shadows And Light”, “Wild Things Run Fast” marque un net changement d’orientation. Sa musique puise désormais à d’autres sources, celles de ces groupes « pop-rock polyrythmés » qu’elle adore : Steely Dan, Talking Heads et surtout les trois virtuoses péroxydés de The Police, avec lesquels elle aurait beaucoup aimé enregistrer son disque ! Grâce à Larry Klein, qui deviendra son mari, elle fait la connaissance d’une nouvelle famille de musiciens : les guitaristes Michael Landau et Steve Lukather, et le batteur Vinnie Colaiuta, qui vient de quitter le groupe de Frank Zappa. Quelques “anciens” ont été conviés. John Guerin joue sur le cool et bebopisant Moon At The Window et Victor Feldman bataille toujours autant avec l’univers harmonique de la « James Joyce des accords de guitare ». Wayne Shorter est encore dans les parages. Le saxophoniste ne manque jamais de répondre à sa manière, et quelle manière – juste, concise, inventive – aux invitations de la chanteuse, qui n’aime rien tant que lui demander d’improviser sur une couleur, ou de « faire l’oiseau ». Entre poètes, on se comprend : à Don Alias, elle demanda à jour s’il pouvait jouer des percussions comme s’il était « en train de tomber de l’escalier »…

l’article que vous êtes en train de lire.

LEÇON DE VIE

Au gré de ses albums suivants, “Night Ride Home”, “Turbulent Indigo”, “Taming The Tiger”, les textes de Joni Mitchell sont de plus en plus engagés. Ils reflètent sa fascination pour la culture amérindienne et son dégoût de plus en plus prononcé pour la toute puissance du capitalisme et la glorification des winners, autant de “valeurs” omniprésentes qui lui font prendre conscience que ce temps qui passe est, peut-être, de moins en moins le sien. Est-ce pour cela qu’elle décide d’enregistrer en grand orchestre les chansons qu’elle écoutait dans sa jeunesse ? L’album, “Both Sides Now”, produit par Larry Klein et arrangé par Vince Mendoza, sort en février 2000. Des plumitifs du New Musical Express s’offusquent qu’elle ajoute à ce répertoire de standards en or massif (You’re MyThrill, Stormy Weather, Sometimes I’m Happy, You’ve Changed…) deux de ses propres perles, A Case Of You et Both Sides Now. C’est évidemment oublier qu’elles sont aussi devenues des standards à part entière. Herbie Hancock fait son grand retour, et Wayne Shorter est là, bien sûr. L’esprit de Billie Holiday aussi. Jamais Joni Mitchell n’avait sondé avec une telle profondeur de chant ses abysses émotionnels, d’une voix désormais plus grave, marquée par les cicatrices de la vie, et sur laquelle serait comme délicatement tombé un voile pudique – ou de fumée ? « I really don’t know life at all / It’s life’s illusions that I recall / I really don’t know life / I really don’t know life at all », chante-t-elle dans Both Sides Now. On aimerait en savoiraussi peu qu’elle sur la vie. Ce serait déjà beaucoup.

Le très attendu “Volume 4” des “Joni Mitchell Archives” couvrant la période allant de 1976 à 1980 et qui devait sortir au printemps 2025 sera finalement disponible dès le 4 octobre.

Par Fred Goaty

Séances studio inédites, versions alternatives, enregistrements live, raretés et livre de 36 pages avec de nouvelles photos plus le long entretien désormais rituel entre Joni et le cinéaste (et ex-rock critic) Cameron Crowe : le rêve de fan continue ! “Joni Mitchell Archives, Volume 4 : The Asylum Years (1976-1980)” couvre la période durant laquelle sont successivement sortis “Hejira” (1976), “Don Juan’s Reckless Daughter” (1977), “Mingus” (1979) et “Shadows And Light” (1980). Mais ce ne sont donc pas ces chefs-d’œuvre déjà disponibles par ailleurs que l’on retrouvera dans ce coffret, mais des titres de la même période, enregistrés en studio ou immortalisés live lors de diverses tournées ou de festivals (tel le Bread & Roses Festival où Joni Mitchell s’était produite en duo avec Herbie Hancock au piano). La mémorable tournée de 1979 (avec Michael Brecker, Pat Metheny, Lyle Mays, Jaco Pastorius et Don Alias) est également à l’honneur.

La liste complète des musiciens n’a pas encore été révélée, mais outre ceux qui avaient participé à la tournée 1979, la présence dans l’impressionnant track listing des six CD (que nous vous révélons ci-dessous) d’inédits extraits de séances d’“Hejira”, “Don Juan’s Reckless Daughter” ou “Mingus” suggèrent que non seulement de Jaco Pastorius, Herbie Hancock, Larry Carlton ou Wayne Shorter sont de la partie, mais aussi, sans doute, les saxophonistes Phil Woods et Gerry Mulligan, les contrebassistes Eddie Gomez et Stanley Clarke, les batteurs Dannie Richmond et Tony Williams, le guitariste John McLaughlin ou encore le claviériste Jan Hammer. Sans oublier le pianiste Victor Feldman, le guitariste Robben Ford ou le batteur John Guerin, qui accompagnaient Joni Mitchell lors des concerts de 1976. Encore un peu de patience avant la révélation de la liste officielle des musiciens !

CD ou LP “Joni Mitchell Archives, Volume 4 : The Asylum Years (1976-1980)” (Rhino Records) sera disponible le 4 octobre en version 6 CD (intégrale) ou 4 LP (sélection des morceaux préférés de Joni Mitchell).

LE TRACK LISTING COMPLET :

CD 1

Rolling Thunder Revue, Live In Niagara Falls, Convention Center, Niagara Falls, NY, November 15, 1975

Jericho

Live at Harvard Square Theater, Cambridge, MA, November 20, 1975

- Introduction – Bob Neuwirth

- Edith and the Kingpin

- Don’t Interrupt The Sorrow

Live at Music Hall, Boston, MA, November 21, 1975

- Introduction – Bob Neuwirth

- Harry’s House

Live in Bangor, Bangor, ME, November 27, 1975

- A Case of You

Gordon Lightfoot’s House, Toronto, ON, Canada, November 30, 1975

- Woman of Heart and Mind

Live At Montreal Forum, Montreal, QC, Canada, December 4, 1975

- Introduction – Bob Neuwirth

- Intro to Coyote

- Coyote

1976 Tour of the United States, Recorded by Stanley Johnston from PA mixes by Brian Jonathan

(Courtesy of the estate of Stanley Tajima Johnston)

Live In Madison, Dane County Coliseum, Madison, WI, February 29, 1976

- Help Me

Live At Music Hall, Boston, MA, February 19, 1976

- Love or Money

- Free Man in Paris

- For The Roses

- Cold Blue Steel and Sweet Fire

- Big Yellow Taxi

- Shades of Scarlett Conquering

Live at Nassau Coliseum, Uniondale, NY, February 20, 1976

- For Free

CD 2

Live At Music Hall, Boston, MA, February 19, 1976

- Intro to Coyote / Don Juan’s Reckless Daughter

- Coyote / Don Juan’s Reckless Daughter

Live in Madison, Dane County Coliseum, Madison, WI, February 29, 1976

- Just Like This Train

Live at Music Hall, Boston, MA, February 19, 1976

- Shadows and Light

- In France They Kiss On Main Street

Live at Duke University, Cameron Stadium, Durham, NC, February 7, 1976

- Traveling (Hejira)

Live at Music Hall, Boston, MA, February 19, 1976

- Edith and the Kingpin

- Talk To Me

- Harry’s House/Centerpiece

- Intro to Furry Sings the Blues

- Furry Sings The Blues

- Trouble Child

- Rainy Night House

Live at Duke University, Cameron Stadium, Durham, NC, February 7, 1976

- Don’t Interrupt The Sorrow

Live at Music Hall, Boston, MA, February 19, 1976

- Raised on Robbery

- The Jungle Line

- Twisted

CD 3

“Hejira”Demos, A&M Studios, Hollywood, CA, March 1976

- Furry Sings The Blues

- Traveling (Hejira)

- Dreamland

- Talk To Me

- Coyote / Don Juan’s Reckless Daughter

- Black Crow

- Amelia

- Blue Motel Room

- A Strange Boy

Rolling Thunder Revue, Tarrant County Convention Center, Fort Worth, TX, May 16, 1976

- Black Cow

- Intro to Song For Sharon

- Song For Sharon

“Hejira” Sessions, A&M Studios, Hollywood, CA, Summer 1976

- Refuge of the Roads (Early Mix with Horns)

- Don Juan’s Reckless Daughter (Early Rough Mix)

CD 4

“Don Juan’s Reckless Daughter”Sessions, A&M Studios, Hollywood, CA

- “Save Magic” (Paprika Plains Embryonic Version)

- Otis and Marlena (Early Rough Mix)

“Mingus” Sessions, Electric Lady Studios, New York, NY

- Sweet Sucker Dance (Vocals & Drums Version – Take 5)

- A Chair in the Sky (Early Alternate Version – Take 6)

- Sweet Sucker Dance (Early Alternate Version)

Live At Bread & Roses Festival , Greek Theatre, Berkeley, CA, September 2 & 3, 1978

- Introduction

- The Dry Cleaner From Des Moines

- Intro to A Chair In The Sky

- A Chair In The Sky

- Intro to Goodbye Pork Pie Hat

- Goodbye Pork Pie Hat

- Intro to The Wolf That Lives In Lindsey

- The Wolf That Lives In Lindsey

“Mingus” Sessions, Electric Lady Studios, New York, NY and A&M Studios, Hollywood, CA, 1978 & 1979

- A Good Suit and A Good Haircut

- God Must Be A Boogie Man

- Solo for Old Fat Girl’s Soul

- The Dry Cleaner From Des Moines

CD 5

- Sue And The Holy River

“Mingus”Sessions, A&M Studios, Hollywood, CA, 1979

- The Wolf That Lives In Lindsey

Live At May 6 Coalition Rally Against Nuclear Power, National Mall, Washington, D.C., May 6, 1979

- Introduction – Graham Nash

- Big Yellow Taxi

1979 Tour Rehearsals, SIR Rehearsal Studios, Los Angeles, CA

- Jericho

- Help Me

1979 Tour of the United States, Live at Forest Hills Tennis Stadium, Queens, NY, August 25, 1979

- Big Yellow Taxi

- Just Like This Train

- In France They Kiss On Main Street

- Coyote

- Edith and The Kingpin

- Free Man In Paris

- Goodbye Pork Pie Hat

- Jaco’s Solo/ Third Stone From The Sun

- The Dry Cleaner From Des Moines

CD 6

- Amelia

- Pat’s Solo

- Hejira

- Don’s Solo

- Dreamland

- Black Crow

- Furry Sings The Blues

- Intro to God Must Be A Boogie Man

- God Must Be A Boogie Man

- Raised On Robbery

- Shadows and Light

- The Last Time I Saw Richard

- Why Do Fools Fall In Love

Live in Philadelphia, Robin Hood Dell West, Philadelphia, PA, August 28, 1979

- Woodstock

Live at Greek Theatre, Los Angeles, CA, September 13, 1979

- Intro to A Chair In The Sky

- A Chair In The Sky

La “30th Anniversary 3-Disc Edition” de second album de Seal qui vient de paraître donne vraiment envie de revivre, trente ans après, de belles émotions.

Par Fred Goaty

C’est en 1994 que parut enfin le successeur du premier album éponyme de Seal. À la manière des quatre premiers opus de Peter Gabriel, il n’avait pas de titre, comme son prédécesseur. Sa somptueuse pochette en bluffa plus d’un.e. Seal se mettait-il autant à nu dans ses dix nouvelles chansons ? D’une certaine manière, oui, car le sceau, le son, la patte Trevor Horn (qu’il avait entre-temps cherché à remplacer en travaillant avec d’autres producteur…) régnaient un peu moins en maître sur ces chansons volontiers plus sombres.

Rien d’ostentatoirement dansant dans ce second “Seal”, place au songwriting, que Seal, l’homme aux cordes vocales bénies des dieux, avait largement eu le temps d’affiner pendant ces trois années durant lesquelles il commença d’expérimenter les effets négatifs de la célébrité.

Qu’il soit signataire ou cosignataire de chaque chanson (avec son guitariste Gus Isidore ou Wendy Melvoin et Lisa Coleman), toutes bruissent d’une mélancolie diffuse et d’un blues prégnant, de la bouleversante Prayer For The Dying (pour les victimes du Sida) à l’intemporelle Kiss From The Rose en passant par Bring It On (illuminée par quelques notes magiques de Jeff Beck), If I Could (avec la divine Joni Mitchell, qui l’invitera à chanter sur How Do You Stop dans son album “Turbulent Indigo”), la subtile et sophistiquée Dreaming In Metaphors, la touchante Don’t Cry ou encore la fastueuse Fast Changes.

Joie : la “30th Anniversary 3-Disc Edition” qui vient de sortir contient, hormis un blu-ray audio avec l’album original en Dolby Atmos et en DST 5.1, un CD de “Rarities” d’une grande richesse, avec dix versions alternatives et raretés issues de CD singles (Love Is Powerful, Fly Like An Eagle…) ou d’albums thématiques, telle cette formidable reprise de Manic Depression avec, encore et toujours, Jeff Beck en feu à la six-cordes – l’ombre de Jimi Hendrix plane, puisque ce CD contient aussi une reprise de The Wind Cries Mary et un Blues In ‘E’ des plus hendrixiens.

CD Seal : “Seal” (Sire / Rhino / Warner Records, existe aussi en double LP).

Photos : © Tim France (Warner Music Group).

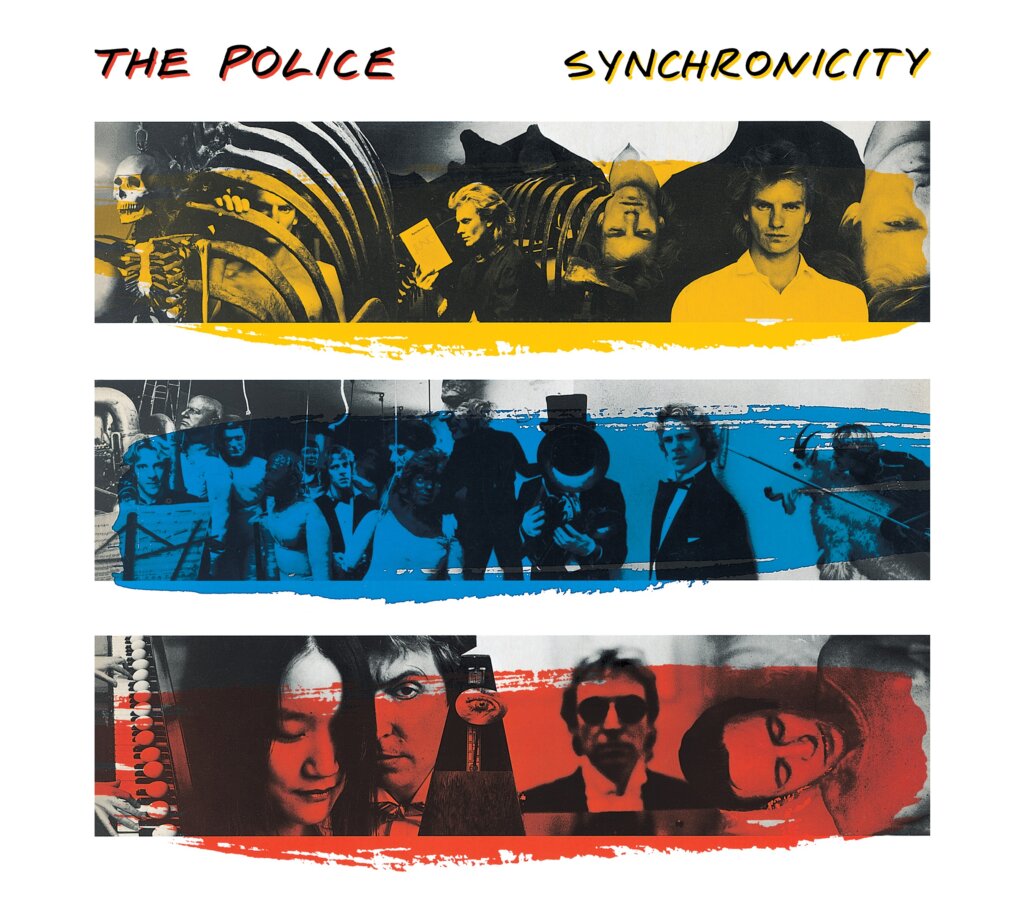

Enfin ! “Synchronicity”, chef-d’œuvre de The Police millésime 1983, est réédité en coffret Super Deluxe. Visite guidée exclusive.

Par Fred Goaty

Entre octobre et novembre 1982, tandis que sur notre platine tournait encore en rotation lourde “Ghost In The Machine”, le quatrième album de The Police, nos Beatles à nous, ados des années 1980 et enfants des années 1970, Sting travaillait déjà à son successeur aux Utopia Studios de Londres. Avec Andy Summers à la guitare et Stewart Copeland à la batterie ? Non. Tout seul. Avec sa basse, une guitare, son saxophone, des synthétiseurs et une boîte à rythmes. Le génie du songwriting ? Il était en option, mais il l’avait prise dès le premier album du trio au sein duquel il s’imposa d’emblée comme l’auteur et le compositeur principal : Roxanne, ça vous dit quelque chose, non ? Et comme si Walking On The Moon, Message In A Bottle, Don’t Stand So Close To Me, Driven To Tears, Every Little She Does Is Magic ou encore Demolition Man ne suffisaient pas, il avait encore trempé sa plume dans l’encre d’or et mis en forme dans sa solitude créative – avec l’ingénieur du son Pete Smith – Synchronicity I et II, Walking In Your Footstep, Murder By Numbers et les quatre merveilles qui feront de la seconde face de “Synchronicity” (titre inspiré par le livre Carl Jung, Synchronicity: An Acausal Connecting Principle) un sommet de perfection pop inégalable et inégalé : Every Breathe You Take, King Of Pain, Wrapped Around Your Fingers et Tea In Sahara.

Ces démos passionnantes et impressionnantes de maîtrise musicale figurent dans le coffret récemment parvenu dans les bureaux de Salon de Muziq ; il porte fort logiquement le même titre que le 33-tours original cité plus haut. C’est la première fois qu’un disque de The Police bénéficie d’un traitement “Super Deluxe”, et il faut le dire haut et fort : ce magnifique coffret au design très réussi est du niveau de ceux publiés ces dernières années par les membres survivants ou les estates de Led Zeppelin, Prince, King Crimson ou The Band. Son contenu est d’une telle richesse qu’il en a modifié profondément la perception qu’on avait de cet album qui, en son temps, nous fascina dès la première écoute, par l’énergie que dégageait la première face et le côté envoûtant de la seconde, que d’aucuns considèrent comme l‘a première l’épisode 1 des aventures en solo de Sting – ce qui revient à faire fi de la grandeur de ses deux compères et à négliger la singulière alchimie qui unissait ces trois fortes, très fortes personnalités dont la créativité semblait être en permanence alimentée par la tension créative qui régnait entre elles.

Le CD 1 contient les dix chansons du 33-tours original, plus Murder By Numbers, face b du 45-tours d’Every Breathe You Take qui fut ajoutée au track listing dès la première version CD de “Synchronicity” [et sur la cassette, nous informe un lecteur attentif habitué du Salon de Muziq, NDLR]. (On se souvient que Sting, en 1988, fut invité à chanter Murder By Numbers sur scène par Frank Zappa, et qu’il en garde un souvenir ému : nous aussi, puisqu’elle figure dans “Broadway The Hard Way” du Génial Moustachu, pour lequel Sting avait beaucoup d’admiration.)

Le CD 2 s’attarde via treize pistes sur les nombreuses faces b d’époque, entre inédits (I Burn For You, Someone To Talk To, la miraculeuse Once Upon A Daydream, qui aurait largement mérité d’être sur l’album), versions instrumentales, revisitées (Every Bomb You Make, entendue en juin dans un épisode de la série télévisée satirique Spitting Image) et live (Message In A Bottle, Walking On The Moon, Wrapped Around Your Fingers…).

Les CD 5 et 6 sont occupés par le concert du 10 septembre 1983 donné par le trio au Oakland-Alameda County Coliseum. La set list est un concentré d’histoire : celle d’un groupe au sommet de son art.

Nous avons gardé le meilleur pour la fin avec les CD 3 et 4, qui à travers trente-six inédits nous ont fait voir autant de chandelles (sinon plus). C’est là que l’on plonge au cœur de la création, grâce à la présence de plusieurs versions pour chaque chanson (alternates, instrumentales, et bien sûr les démos enregistrées par Sting à l’automne 1982). Dans d’autres coffrets, la profusion de démos et autres alternate takes est là pour faire le nombre mais, ici, l’affaire est toute autre : chaque chanson de l’album original est à l’honneur, et de la version très electro pop de Murder By Numbers à l’alternate de Mother, folie kingcrimsonio-captainbeefheartienne d’Andy Summers en passant par l’extended version de Synchronicity II, on ne sait presque plus où donner du tympan tant la diversité est grande et les surprises abondent, jusqu’à ces deux renversantes versions de Oh My God (plages 7 et 8), la première hyper funky – les admirateurs de Stewart Copeland vont tomber de leur chaise –, le seconde sertie de la partie de synthés que Sting utilisera finalement pour Walking In Your Footsteps.

Enfin, impossible de ne pas souligner la qualité du livret de 62 pages, illustré par de très nombreuses photos et une quantité pas moins impressionnante de pochettes rares (33-tours, 45-tours, maxi 45-tours…). Qualités visuelles et graphiques auxquelles répond l’excellence de l’essai signé Jason Draper, qui a fait parler les trois policemen pour revenir sur ce quinquennat de règne pop conclu avec la sortie de “Synchronicity” et la tournée mondiale qui la suivit – votre humble serviteur a eu le bonheur de voir le trio au Vélodrome de La Cipale, à Vincennes, le 21 septembre 1983… Mais comme dit Sting, « Je pense que nous avons fini au sommet, notre légende est intacte… Ça ne pouvait pas être mieux que ça ». Pour The Police, non, mais pour Sting, quelques grands épisodes furent ajoutés à cette saga musicale. Mais c’est une autre histoire…

Voilà, on attend désormais des coffrets aussi réussis pour les quatre autres albums de The Police et, dans la foulée, ceux de Sting. D’avance merci. Mais en attendant, vous l’aurez compris : celui-ci est indispensable.

COFFRET The Police : “Synchronicity” (6 CD A&M Records / Universal, sortie le 26 juillet). Une enveloppe contient quatre tirage N&B à encadrer. La version 4 LP ne contient pas le live à l’Oakland-Alameda County Coliseum ; la double CD contient l’album original plus le live à l’Oakland-Alameda County Coliseum. Un picture disc en édition limité sera également disponible.

Pour la première fois, un album de Van Halen est réédité en version Deluxe, et c’est “For Unlawful Carnal Knowledge”, troisième album du groupe avec Sammy Hagar, qui a cet honneur. Visite guidée.

Par Julien Ferté

Entre la sortie de “OU812” et celle de “For Unlawful Carnal Knowledge”, trois ans avaient passé, et cela ressemblait presque à une éternité après deux décennies où la majeure partie des artistes et des groupes avaient pris pour habitude de nous donner de leurs nouvelles phonographiques chaque année.

Mais deux ans avant que “For Unlawful Carnal Knowledge” ne squatte les facings et les vitrines des disquaires et, une fois de plus, le sommet des charts, Van Halen avait, certes indirectement, placé un single à la deuxième place du Billboard : sans son sample malin de Jamie’s Cryin’, l’une des perles du premier album des boys de Pasadena, Wild Thing du rappeur Tone Loc n’aurait certainement pas connu le même succès.

Mais on imagine sans peine que les hardcore fanatics de Van Halen n’avaient que faire ce hit record inattendu avec un vrai morceau de leur groupe chéri dedans, et que dès le 17 juin 1991, bouillonnant d’impatience, ils se ruèrent en masse chez leurs disquaires favoris pour acheter “For Unlawful Carnal Knowledge”, dont l’acronyme devait tout simplement être le titre que Sammy Hagar, histoire de titiller la censure, voulait donner au disque : “Fuck”. Mais son idée fut prudemment abandonnée..

Les fans de Van Halen ne furent sans doute pas déçus, car “For Unlawful Carnal Knowledge”, s’il ne brillait pas d’emblée par sa séduction mélodique, tapait dur dans le cortex, et signait le retour du groupe au hard-rock pur et dur.

Ainsi, dès l’intro de Poundcake, qui rappelait un peu celle de Bad Motor Scooter de Montrose, dont Sammy Hagar fut comme chacun sait le lead singer entre 1973 et 1976, la guitare perçante d’Eddie Van Halen zigzaguait entre nos tympans, vite aplatis par la batterie mammouthesque de son grand frère Alex Van Halen, fou de joie de pouvoir enfin sonner comme son idole, le batteur de Led Zeppelin, John Bonham – l’ingénieur du son Andy Johns n’y était pas pour rien, qui avait travaillé avec le groupe de Jimmy Page, et notamment sur le groove le plus phénoménal jamais enregistré par un groupe de rock, celui de When The Levee Breaks, joyau hyperblues du quatrième album de Led Zeppelin, dont la fructueuse influence plane en permanence sur “For Unlawful Carnal Knowledge”.

La fiesta hard & heavy continuait de plus belle avec Judgement Day, Spanked (et son incroyable partie de basse signée… Eddie Van Halen), momentanément tempérée par le plus pop Runaround – enfin, pop, pas au point de séduire les lecteurs de Magic non plus hein… –, qui aurait sans doute encore mieux sonné chanté par u certain David Lee Roth. Les affaires reprennent avec la cavalcade ledzeppelinienne Pleasure Dome, au gré de laquelle Alex Van Halen déploie un impressionnant groove tentaculaire, tandis que Sammy Hagar alterne spoken word et envolées robertplantiennes. Après les trois fillers de rigueurs, In’N’Out et Man On A Mission et The Dream Is Over, qu’on aime aussi hein, rassurez-vous, mais qu’on avait tendance à zapper sur le Discman pour arriver plus vite à Right Now et sa célèbre intro de piano. Cette powerful ballad, comme on dit là-bas, était, dit-on, inspirée par Joe Cocker. Ça ne nous avait pas sauté aux oreilles à l’époque, mais qu’importe : le plaisir de se laisser emporter par ce cocktail savamment dosé d’heavy rock et de pop avec une petite touche gospellisante était là.

Tout se terminait à la perfection avec le bref et charmant instrumental solo d’Eddie Van Halen, 316, et Top Of The World, dont l’incontestable pop appeal fit le succès commercial.

Faut-il ici rappeler que tout au long du disque, Eddie Van Halen rivalise d’invention et de virtuosité (jamais démonstrative, tout au plus flashy, et toujours funky), alignant solis zinzins et riffs souriants comme à la parade ? Exit les synthés qui avaient certes enrichi sa palette sonique et diversifié sa marque de fabrique : grâce à “For Unlawful Carnal Knowledge”, on fêtait son grand retour au premier plan, via des ces incomparables arabesques et autres folies sur six cordes – trente-trois ans après, les solos de Pleasure Dome et Dream Is Over nous laissent toujours transis d’admiration.

“For Unlawful Carnal Knowledge” marquait aussi le retour du producteur historique de Van Halen, Ted Templeman, appelé à la rescousse début 1991 pour enregistrer et superviser les parties vocales de Sammy Hagar. [Templeman était le producteur Montrose, et avait un temps songé à essayer de convaincre Eddie et Alex Van Halen de remplacer David Lee Roth par Hagar avant qu’ils n’enregistrent leur premier album, mais c’est une autre histoire…] Car sachez-le, le “Red Rocker” ne supportait pas Andy Johns, qui le lui rendait bien – Johns était d’ailleurs furieux que Ted Templeman vienne terminer le boulot à sa place, et l’avait appelé pour l’insulter !

Quid, nous direz-vous, de cette réédition “Expanded and Remastered” ? Elle devrait ravir les fans, même si je subodore qu’ils auraient préféré, quarantième anniversaire oblige, que “1984” bénéficié du même traitement de faveurs… En attendant, ouvrons l’objet, au format 30cm puisqu’il contient un double 33-tours… à trois faces (l’original de 1991 était un disque simple), car la dernière, sans sillon, est sertie d’un logo Van Halen gravée à même le vinyle. Joli. Le livret de 28 pages ne contient pas de liner notes – comme ceux des coffrets de Led Zeppelin… –, et ressemble plutôt à un tour book, riche en photos, pochettes et memorabilia.

On retrouve également l’album original sur le CD 1 et, sur le CD 2, seulement trois “rarities” (les Single Mixes de l’Organ Version et de la Guitar Version de Right Now, et une version instrumentale de Dream Is Over), ce qui, il faut bien l’avouer, satisfait tout juste notre appétit d’inédits… Fort heureusement, le CD 2 contient aussi onze titres live impeccablement enregistrés l’après-midi du 4 décembre 1991 à Dallas, Texas, théâtre d’un concert gratuit donné par Van Halen suite à une promesse faite par Sammy Hagar : en 1988, lors un show au Cotton Bowl qu’il avait été obligé d’interrompre à cause de sa voix déficiente, il avait lâché « I’ll do a free concert for you folks »…

Promesse tenue, donc, par notre quatre boys, qui alignèrent sans pression trois chansons de “For Unlawful Carnal Knowledge” (Poundcake, Runaround et Top Of The World, avec son petit clin d’œil à Eruption à la fin…), deux de “OU812” (Finish What Ya Started et leur reprise de A Apolitical Blues, classique de Little Feat signé Lowell George), deux de “5150” (Why Can’t This Be Love et Best Of Both Worlds), une de “1984” (Panama) et, enfin, deux pépites du songbook de Sammy Hagar, There’s Only One Way To Rock (extrait de “Standing Hampton”, 1981) et la protest song préférée des fous du volant, I Can’t Drive 55 (“VOA”, 1984, produit, encore lui, par Ted Templeman). Ce show hors norme est visible sur YouTube depuis un moment, mais le goûter en CD et, ô joie, le voir en blu-ray (qui contient aussi les clips de Poundcake – on ne peut plus pré-#metoo… –, Runaround, Right Now – assez étonnant-militant – et Top Of The World) procure un sacré plaisir – bon sang, quel guitariste incroyable était Eddie V.H. !

À bientôt, j’espère, pour la suite des rééditions “Expanded and Remastered” de Van Halen…

COFFRET Van Halen : “For Unlawful Carnal Knowledge Expanded and Remastered” (Rhino / Warner Records).

Le label Robinsongs vient de rééditer les trois premiers albums solos du guitariste et chanteur, auteur, compositeur et producteur Jesse Johnson, connu pour sa participation à The Time, le légendaire groupe de Minneapolis. Attention, événement !

Par Doc Sillon

“Jesse Johnson Revue” (1985), “Shockaledica” (1986), “Every Shade Of Love” (1988) : nous les avions d’abord achetés en 33-tours ces trois concentrés brûlants d’invention funk emblématiques de ce Minneapolis Sound qui était la bande son officielle de nos soirées dansantes des glorieuses années 1980 (celles qu’on organisait entre amis ou dans nos têtes). Puis on se jeta sur les CD, qu’on agrémenta de la compilation de quatorze titres parue en 2000 dans la série Ultimate Collection, qui valait pour ses cinq raretés et/ou inédits (Free World, Vibe, la version 12” Mix de Baby Let’s Kiss…). En 1996, le très blues-rock “Bare My Naked Soul” combla une longue attente, qui allait durer encore plus longtemps puisqu’il fallut patienter treize ans (!) pour découvrir le double CD “Verbal Penetration”, dont le successeur se fait depuis désirer…

C’est dire que Jesse Johnson est un artiste rare – d’aucuns l’ont certes vu sur scène aux côtés de D’Angelo au mitan de années 2010 –, et que la reparution des trois opus cultes cités en ouverture de ce papier est un petit événement pour celles et ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de se les procurer en disque “physique”.

Le double CD Robinsongs a la mérite de les regrouper avec cinq bonus tracks différentes de celles de la compile Ultimate Collection de 2000 : Heart Too Hot To Hold, extrait de la BO de The Breakfast Club, le film de John Hughes, Drive Yo Cadillac et des versions remix de She (I Can’t Resist), Crazay, son funkyssime duo avec Sly Stone, et Love Struck.

Près de quarante ans plus tard, le funk selon le jeune Jesse sonne toujours à la perfection, manière de monde parallèle à celui de The Time et de Prince, traduction personnelle et créative des percées soniques de ce dernier. Groove monstrueux, synthés en cascade, chant habité, mon tout arrosé de fantastiques soli de guitare hantés par l’esprit de Jimi Hendrix – celui de Love Struck est légendaire

CD Jesse Johnson : “Jesse Johnson Revue / Shockaledica / Every Shade Of Love” (Robinsongs / Cherry Red, déjà dans les bacs).

Le coffret “Anno Domini 1989-1995” qui vient de paraître remet à l’honneur quatre albums du groupe de Tony Iommi.

Par Julien Ferté

« I’ve never had trouble coming up with riffs. »

Tony Iommi

Il arrive presque toujours un temps où après avoir aimé un groupe passionnément, on finit parfois par s’en éloigner. Lassitude, rejet, intérêt grandissant pour d’autres genres : les raisons d’un désamour passager ou définitif sont nombreuses.

Prenons Black Sabbath par exemple.

En 1980, la sortie de “Heaven And Hell” fut pour beaucoup l’occasion de se rapprocher d’un groupe dont, ado, on avait appris par cœur les albums enregistrés entre 1970 et 1975 – malgré leur impressionnantes pochettes signées Hipgnosis, “Technical Ecstasy” (1976) et “Never Say Die” (1978) n’ont jamais été très populaires. L’arrivée d’un chanteur du “camp adverse”, celui de la Deep Purple Family et plus précisément de Rainbow, fut une nouvelle d’importance. Appartenir à tel ou tel groupe avait quelque chose d’un peu sacré pour les (jeunes) fans que nous étions encore, et qu’une figure aussi importante que celle de Ronnie James Dio passe, comme ça, de Rainbow à Black Sabbath nous avait un rien perturbés. Mais dès les premières mesures de Neon Knights, l’affaire était pliée : le Sab’ était de retour, et leur nouveau 33-tours était puissant. Et grand.

Nous ne sommes certes pas ici pour vous raconter la saga à mille rebondissements de Ronnie James Dio avec Black Sabbath, mais il nous semblait utile de rappeler que c’est à l’orée de ces années 1980 que les Cassandre prédisaient maudites pour Black Sabbath et tous les groupes de hard-rock qui régnaient sur la décennie précédente que commença le grand bal des allers-retours incessants de tous les titulaires de poste.

Ainsi, après le départ de Dio et avant la sortie, en 1989, de “Headless Cross”, premier album que l’on retrouve dans le coffret qui nous intéresse aujourd’hui (patience, on y vient), deux autres membres de la Deep Purple Family – Ian Gillan et Glenn Hughes – s’étaient succédés au micro puis, encore plus brièvement, Ray Gillen. Et, la faute à cette trop rapide succession de chanteurs, Tony Iommi et son vaisseau amiral se retrouvèrent à peu près là où ils étaient à la fin des années 1970 : loin des yeux, des oreilles et du cœur.

Mais l’arrivée de Tony Martin, pour remplacer au pied levé Ray Gillen dans “The Ertenal Idol” en 1987, puis s’installer durablement jusqu’en 1995 – hormis la parenthèse “Dehumanizer” en 1992, qui marqua le retour de Dio… –, changea à nouveau la donne. Le Sab’ ne revint au sommet des sommets en termes de popularité – la concurrence des nouveau groupes d’alors était sans doute trop forte –, mais retrouva une certaine cohésion musicale, une énergie créative que l’on pensait perdue à jamais.

Le coffret “Anno Domini 1989-1995” qui vient de sortir regroupe donc “Headless Cross”, “Tyr” (1990), “Cross Purposes” (1994) et “Forbidden” (1995), et Tony Martin en est en quelque sorte la révélation. Car il faut bien avouer une chose : on avait un peu oublié ces quatre albums du Sab’, mal distribués en leur temps, rapidement devenus introuvables, absents des plateformes de streaming…

Mais les revoilà, et avec eux leur cortège de riffs mémorables dont Tony Iommi n’avait certainement pas perdu le secret (Anno Mundi, Get A Grip, Headless Cross, Shaking Off The Chains, Evil Eye, Illusion Of Power…), leurs fresques épiques et métalliques, leurs grooves et leurs breaks de batterie incomparables – derrière les fûts dans trois albums sur quatre, le formidable et regretté Cozy Powell, également très impliqué dans la production et le songwriting, faisait trembler le sol –, leurs lignes de basse bourdonnantes (Laurence Cottle, entendu par aillerus sur des disques du label Nato, Neil Murray, ex de National Health et Whitesnake, entre autres).

“Headless Cross” et “Tyr”, classiques oubliés s’il en est, sont à (re)découvrir d’urgence, et sonnent mieux que jamais – on applaudit les personnes responsables du remastering. (Et oui, Feels Good To Me, dans “Tyr”, est un “plaisirs coupables”, au même que No Stranger To Love dans “Seventh Star”, le vrai-faux album du Sab’ avec Glenn Hughes.) “Cross Purposes” et “Forbidden” fautent un peu parfois, mais “Forbidden” en étonnera plus d’un.e grâce au remix de Tony Iommi – produit et mixé à l’origine par Ernie C, le producteur de Body Count (d’où la présence du rappeur Ice T dans Illusion Of Power… rappelez-vous, le nu metal et ses fortes influences hip hop était à la mode…), cet album presque maudit sonnait terriblement mal.

“Anno Domini 1989-1995”, que vous pourrez ranger à côté des précédents coffrets Super Deluxe du Sab’ puisqu’il est au même format (façon petite boîte à chaussure) contient un chouette livret, un poster de “Headless Cross” (pour votre chambre d’ado et la chambe de votre ado) et un fac similé du tour book de 1989 ; assez peu de bonus tracks, pas de live, mais l’idée était avant tout de remettre en valeur les quatre albums originaux qu’il contient (qu’il serait élégant de finir par publier un par un pour les moins fortunés). Mission accomplie !

Et maintenant, cher Tony Iommi, on attend avec impatience la version Super Deluxe de “Born Again”, car il est temps, aussi, de remixer cet album culte et zinzin, lesté du poids d’un de vos riffs les plus envoûtants, celui de Zero The Hero. À très vite.

COFFRET “Anno Domini 1989-1995” (BMG).

Photos : X/DR, Pete Cronin / IconicPix (BMG).

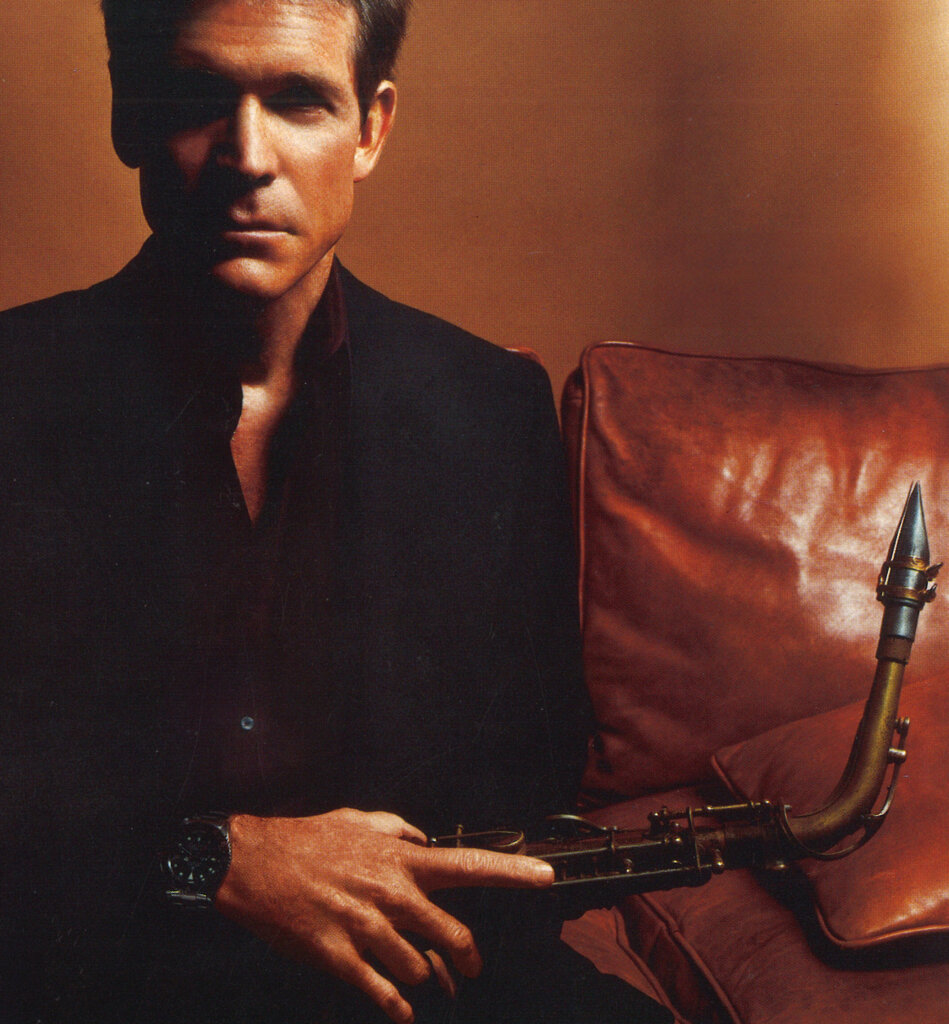

David Sanborn nous a quittés dimanche dernier. Dans cette interview réalisée à Londres en 2005 pour Jazz Magazine, il se racontait comme rarement. La voici rééditée pour la première fois.

Par Fred Goaty

Londres, quartier de Portobello, vendredi 1er juillet. David Sanborn nous reçoit avec l’élégance un rien fébrile qui le caractérise dans la maison du défunt compositeur Michael Kamen, qui avait composé en 1990 un concerto-écrin pour notre hôte – les deux hommes avaient aussi travaillé ensemble sur la bande originale du blockbuster hollywoodien, L’Arme fatale (marquée dans son opus 3 par le tube planétaire It’s Probably Me, avec Eric Clapton et Sting). Le décor de la pièce où l’on s’installe pour dialoguer est furieusement baroque : tableaux, tapis, statuettes, bustes, paravents, vaisselle et vases en vrac.

Magnéto branché. Touche record…

FRED GOATY Dans votre dernier album, “Closer”, mes deux morceaux préférés, Another Time Another Place et Sofia, ont été composés par vous. Étrangement, vous n’avez jamais publié de disque entièrement basé sur vos propres morceaux…

DAVID SANBORN Je ne suis pas un compositeur très prolifique. Je publie un nouvel album à peu près tous les dix-huit mois, et je n’ai jamais trouvé que les chansons que j’avais à ma disposition suffisaient à remplir un disque entier. Et puis je fais attention à ce que mes disques soient bien équilibrés. Je porte un soin particulier aux ambiances, à la forme du disque lui-même. Mes propres morceaux ont tendance à être du genre introspectif, ils sont souvent dans la même veine. Certaines personnes savent écrire des morceaux très variés, qui expriment toutes sortes d’émotions, pas moi.

Vous en êtes vraiment sûr ?

Hmm, non, mais c’est ma perception. Le tempo intérieur de mes disques limite mes prétentions de compositeur à deux ou trois morceaux. C’est comme ça. Pour “Closer”, par exemple, c’est tout ce que j’avais de fort. Le reste ne faisait pas l’affaire.

« J’ai une aspiration à la spiritualité. Le gospel était très présent à Saint-Louis, j’ai grandi avec. Sa puissance émotionnelle est absolument irrésistible. »

“Closer” est proche de votre album “Pearls” de 1994 : on y retrouve plusieurs standards et autres classiques soul/jazz embellis par votre “voix”…

C’est vrai, même si je pense que “Closer” est plus une continuation de mon précédent disque, “Time Again” : l’approche est la même et les musiciens aussi. Mais, tout bien réfléchi, oui, « Closer » renvoie à « Pearls » : ces vieux standards et ces chansons pas tout à fa considérées comme des standards mais qui signifient quelque chose pour moi, j’ai essayé de les mettre dans un autre contexte. Il y aussi deux reprises d’Horace Silver dans “Closer”. Horace Silver a toujours été un de mes compositeurs favoris. Ses morceaux sont si lyriques, si faciles à mémoriser et surtout si funky ! Et il en a écrit tellement… Franchement, je crois qu’on peut faire carrière rien qu’en interprétant des compositions d’Horace Silver ! Opus De Funk, Song For My Father, etc., etc. Et il écrit des paroles en plus ! Si je le connais ? Un tout petit peu, je l’ai rencontré deux ou trois fois. Bien sûr, je sais que les frères Brecker ont joué avec lui : vous savez, les groupes d’Horace Silver et d’Art Blakey sont les deux références en or de la musique hard-bop-funk. Nous avons tous été inspirés par ça. Mais moi je ne suis pas assez fort pour travailler dans ce genre de contexte. Cela dit, l’un des premiers concerts auxquels j’ai assisté – j’avais 15 ans et je vivais à Saint-Louis –, c’était un concert de Silver en club, à l’époque où “Doin’ The Thing At The Village Gate” [Blue Note, 1961] venait de sortir, avec le célèbre Filthy McNasty, un morceau génial [il scatte la mélodie]. Je jouais du sax depuis quatre ans environ, je n’étais qu’un petit débutant. J’ai été assommé : il y avait Junior Cook, Blue Mitchell, Gene Taylor et Roy Brooks. La musique était si géniale que je me suis dit : « Si je pouvais avoir le même job qu’eux, ce serait vraiment fantastique. » Faire ça pour gagner sa vie, c’était le truc ultime.

Quand avez-vous senti venir le succès ?

Quand je travaillais avec Gil Evans et David Bowie en même temps. Je me souviens avoir joué avec David Bowie au Madison Square Garden. À peine le concert terminé, je prenais un vol de nuit pour Florence, avec une escale à Rome. Arrivé à Florence, j’ai pris la route pour Pérouse pour retrouver Gil Evans. Je me souviens avoir pensé : « Ouaah, ce qui m’arrive est vraiment incroyable… » C’est à cette époque [1975] que John Court, un producteur qui avait travaillé avec le Paul Butterfield Blues Band, a fait parvenir quelques-unes de mes démos à Warner Bros. Records, qui signait alors beaucoup d’instrumentistes. Je crois qu’ils ont aimé le fait que j’aie un pied dans deux mondes différents. Court a produit mon premier album, “Takin’ Off”…

…celui avec l’avion sur la pochette, comme un symbole de vos allers-retours entre Bowie et Evans…

Oui, je n’y avais jamais pensé ! En 1976, j’ai enregistré mon deuxième album, produit par Phil Ramone. Parallèlement, je jouais avec le chanteur James Taylor, qui m’avait proposé que je puisse me produire avec mon groupe – Hiram Bullock à la guitare, Roalinda De Leon aux claviers, Herb Bushler à la basse, Victor Lewis à la batterie, Juma Santos aux percussions – en première partie de son show. J’ai alors commencé à me constituer un public de fidèles. J’avais mon groupe, je pouvais jouer ma musique… Dès la fin des années 1970, j’ai considérablement ralenti mes séances de studio, je partais beaucoup plus souvent en tournée, avec divers artistes. Précision : je n’avais jamais vraiment été un musicien de studio, je ne “doublais” pas – je ne joue pas de flûte ni de clarinette… Michael Brecker et Steve Gadd ont fait mille fois plus de séances que moi ! Quand les gens disent que je suis un “musicien de studio”, je sens quelque vague condescendance, une certaine méfiance…

Mais personne ne peut nier que vous avez un son unique…

Je suis très orienté “son”. Le son, c’est votre personnalité, votre identité. Et puis le saxophone, c’est une histoire de son, non ?

Votre jeu est si “vocal” que l’on pourrait presque dire : « Sanborn est un de mes chanteurs préférés… »

Je prends ça comme un compliment ! J’ai souvent été attaqué parce que je n’exprime pas l’intégralité du vocabulaire jazz. Je comprends ces critiques : je n’ai pas ce niveau de sophistication dans mon jeu, et une partie de la communauté jazz m’en veut pour ça – c’est une histoire de territoire… Je ne suis pas là pour convaincre mes détracteurs, ni les forcer à m’aimer. Nous ne sommes que le produit de nos limites : les miennes sont notamment physiques, ma main gauche n’est pas très bonne, et si j’articule certaines choses les chromatismes me donnent parfois du souci. Tout ce que joue est relié au blues, même si j’apprécie des musiciens au discours harmonique complexe, comme Lee Konitz, et Charlie Parker évidemment – comment ne pas être influencé par Parker qui était, soit dit en passant, un immense joueur de blues ? J’aime aussi Gene Ammons, Jimmy Forrest, Cannonball Adderley et Jackie McLean, sans oublier Phil Woods – quel son, quel phrasé !

Pendant longtemps, justement, j’ai cru que c’était vous qui jouiez le solo d’alto dans Just The Way You Are de Billy Joel, alors qu’en fait c’est Phil Woods…

C’est parce que j’ai toujours essayé de sonner comme lui ! Il est si hip… Je viens d’enregistrer avec lui une émission de télévision à Chicago. Il a 74 ans, il est malade, a survécu à un cancer, et il joue encore comme un fou ! Nous avons joué un titre ensemble et, franchement, j’aurais préféré jouer mon chorus avant lui… Jouer doit l’aider à vivre – c’est comme moi, le sax m’a sauvé la vie !

Qu’est-ce que vous préférez dans votre façon de jouer ?

Je ne pense jamais à ça, et je suis mon plus sévère critique. Parfois, par accident, je peux jouer un solo bien construit, avec un début et une fin, et plutôt sur scène, parce qu’il y a moins de pression.

Vous êtes l’un des saxophonistes les plus pastichés…

Oui, plus ou moins… Enfin pas tant que ça.

Vous réagissez comme Michael Brecker, qui réfute poliment cette évidence : depuis vingt ans, son influence est énorme sur nombre de saxophonistes…

Concernant Michael, c’est vrai !

Avez-vous déjà croisé la route du “prochain” David Sanborn ?

Non, et j’espère que je ne le rencontrerai jamais ! Ce ne serait pas placer la barre très haut que de vouloir me ressembler…

Allez, pas de fausse modestie…

Non, non, ça n’a rien à voir ! Franchement : qui voudrait être le prochain David Sanborn ?

Vous avez joué avec Stevie Wonder, B.B. King, Gil Evans… Tourné et enregistré avec tant de grands artistes…

Certes. Et ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a plus beaucoup de musiciens qui tiennent vraiment à jouer dans des contextes différents. Ils préfèrent se consacrer entièrement à leur musique, et je respecte ça. Certains n’attendent même pas de faire leurs classes. Il y a sans doute une préoccupation obsessionnelle, de nos jours, de la reconnaissance et même de la gloire, au détriment du reste. J’aime la musique, c’est à elle que je me consacre, plus qu’à moi. Ce que j’espérais plus que tout quand j’ai commencé à jouer ce n’était pas de gagner le plus d’argent possible mais simplement d’avoir un bon groupe. Tout est arrivé parce que j’ai travaillé. Je ne sais pas tricher. Bon, je ne vais pas vous mentir, j’ai aussi enregistré des trucs pour des raisons strictement économiques, mais pas tant que ça – en tout cas moins que ce que mes en tout cas moins que ce que mes détracteurs prétendent… Je n’ai aucun compte à rendre à qui que ce soit ! Je me souviens que les gens sont devenus fous quand Sonny Rollins a enregistré avec les Rolling Stones. Et pourquoi pas ? Certains ont dit qu’il s’était “vendu” ? À qui ?! À quoi ?! Foutaises ! Pourquoi mettre en doute ses motivations ? Je respecte le travail des critiques, mais il ne faut jamais oublier qu’être musicien c’est très difficile ! Maintenir un niveau de créativité, c’est énormément de travail ! Merde ! On passe tous par des périodes dures. Depuis toujours, je lis partout la même phrase : « Je préférais ce qu’il faisait avant. » Que ce soit Miles Davis, Pablo Picasso ou Sonny Rollins ! En revanche, dès qu’ils meurent, là tout est bon ! Quand vous atteignez un sommet artistique, comme Miles dans les sixties avec Herbie Hancock et Wayne Shorter par exemple, c’est une chose, mais ça ne veut pas dire que votre vie s’arrête là ! “Live/Evil” [1971] est un disque monstrueux !

Et puis la musique, même fixée sur disque, change avec le temps qui passe…

Robbie Robertson m’a raconté un jour que quand il jouait avec Bob Dylan, ils étaient hués, simplement parce que Dylan jouait électrique [avec The Hawks, qui deviendront The Band]. Mais après quelque temps, et bien qu’ils n’aient absolument rien changé à leur musique, les sifflets se sont tus, les gens ont fini par accepter… Quelque chose autour de la musique avait changé. Tout le monde peut se tromper, mais enfin, relisez les critiques d’époque des disques de John Coltrane ! Et celles de “Kind Of Blue”, quand certains prétendaient que Bill Evans n’avait rien à faire là ! La vie des musiciens peut être affectée par des propos pareils… Les journalistes ne prennent pas toujours leur boulot au sérieux. Ils savent très souvent ce qu’ils vont dire avant même d’écouter le disque qu’ils doivent critiquer ! Ils écrivent souvent plus sur eux que sur la musique. Mais ne parlons plus de ça.

« Être aux côtés de Stevie, c’était vraiment fantastique. Il m’a énormément inspiré. Il peut exprimer tant d’émotions à travers sa voix. »

Parfois, j’ai l’impression que vous jouez comme un prêcheur qui, paradoxalement, ne croirait pas vraiment en Dieu…

Hmm, je crois comprendre ce que vous voulez dire. C’est encore un compliment, non ?

Oui…

J’ai une aspiration à la spiritualité. Le gospel était très présent à Saint-Louis, j’ai grandi avec. Sa puissance émotionnelle est absolument irrésistible. Gospel, jazz, rhythm’n’blues : c’est de ce tronc commun que proviennent Ray Charles et ses saxophonistes, David Newman et Hank Crawford – Hank est mon influence principale. Ce mélange, pour moi, c’est LA musique.

Pause. Début de l’acte II, où l’on propose à notre interlocuteur d’écouter un peu de musique, et plus précisément une sélection de morceaux extraits de ses propres albums ou de ceux auxquels il a contribué depuis la fin des années 1960, afin de se remémorer les moments forts d’une carrière riche en émotions polystyles, de Paul Butterfield à Tim Berne en passant par Gil Evans, BB King, Stevie Wonder et David Bowie. Touche “play” …

PAUL BUTTERFIELD BLUES BAND

Last Hope’s Gone

In My Own Dream (Elektra) 1968

Butterfield ! Mes grosses moustaches sur la photo ? Jolies, non ? C’est avec Paul que je suis devenu un vrai musicien professionnel. [Il écoute Butterfield chanter.] Sacré Paul… Je me souviens bien du studio où nous avons enregistré, c’était à New York. [Son chorus débute.] Ah, ça, c’est bien moi au saxophone, oui…

B.B. KING

Five Long Years

Guess Who (MCA) 1972

B.B. King. Je ne fais pas de solo sur celle-là je crois. [Il a raison.] Je suis au baryton, non ? Faites-moi voir la pochette. Ah non… Cela dit, je n’ai jamais pris de solo au baryton sur un disque. Je me souviens en avoir joué sur “Born To Run” de Bruce Sprinsteen, en 1975, et sur des disques de Paul Butterfield. Mais qui joue du baryton ici ? Howard Johnson ?! C’est grâce à lui que j’ai eu le gig avec Gil Evans. Je lui dois beaucoup.

STEVIE WONDER

Tuesday Heartbreak

Talking Book (Motown) 1972

Tuesday Heartbreak, Stevie ! Comment l’ai-je rencontré ? Quand Paul Butterfield a souhaité changer son approche musicale, il a décidé de se passer de souffleurs. Comme je connaissais quelqu’un qui travaillait avec Stevie Wonder, je savais qu’il cherchait un saxophoniste. Je suis allé passer une audition à New York, à l’Electric Lady Studio. Stevie était en train de finir “Music Of My Mind” [Motown, 1971]. J’ai eu le gig, comme Buzzy Feiten, le guitariste du groupe de Paul. Être aux côtés de Stevie, c’était vraiment fantastique. Il m’a énormément inspiré. Sur scène, j’avais droit à deux trois solos, sur You And I par exemple, que je jouais en duo avec lui : voix, piano et sax. C’était merveilleux. Stevie peut exprimer tant d’émotions à travers sa voix. Chaque soir, il faisait porter son Clavinet, son Fender Rhodes et ses synthés dans sa chambre d’hôtel. Ainsi, 1l pouvait jouer toute la nuit. Chaque jour – je dis bien chaque jour – il venait à la balance avec un nouveau morceau à répéter ! Pas toujours exceptionnel, pas toujours terminé, mais toujours nouveau !

DAVID BOWIE

Right

Young Americans (EMI) 1975

[Il hésite.] Je ne reconnais pas… C’est Bowie ?! Je ne me souviens pas de ce morceau. [Il regarde la pochette.] Si j’ai apporté une touche soul ? Je ne sais pas… J’espère ! Mais c’est drôle que j’aie complètement oublié ce morceau, contrairement à Fascination, une super chanson. Tiens, Luther Vandross était dans les chœurs… [Ni Sanborn ni votre serviteur ne pouvaient alors le savoir : pendant que nous parlions Luther Vandross était en train de mourir aux Etats-Unis. Son décès allait être annoncé le lendemain…] Bowie était très généreux, il nous laissait beaucoup d’espace, de liberté, tout en contrôlant parfaitement son affaire.

GIL EVANS

King Porter Stomp

There Comes A Time (RCA) 1975

Oh! Je me déteste dans ce morceau ! C’est un des pires moments de ma discographie ! Je suis nul quand je joue dans cette tonalité ! Stop !

DAVID SANBORN

Short Visit

Heart To Heart (Warner Bros. Records) 1978

Ah, là, oui, je suis fier. Le groupe sonne très bien, mon son est parfait, et l’arrangement, merveilleux et qu’on entend très bien, a été écrit par Gil. Et Don Grolnick est au piano – Don est un si grand compositeur. Il m’a écrit Lotus Blossom, une très belle chanson.

DAVID SANBORN BAND

Stranger’s Arms

Promised Me The Moon (Warner Bros. Records) 1977

Oh, mon Dieu, arrêtez ça !!! [Rires] Ce morceau est une des raisons qui m’ont poussé à arrêter de boire ! Ceux qui pensent que c’est le guitariste Danny Kortchmar [l’auteur de la chanson] qui m’a poussé à chanter se trompent : c’était bien mon idée, et une énorme erreur aussi ! J’étais si ivre quand j’ai fait ça… Si défoncé… Et en plus j’étais content de moi, je me souviens qu’après la prise, j’ai beuglé un horrible « Yeaaah ! » : c’est ça le pire ! Cette période de ma vie, hmm, difficile de la décrire… Tout ce que je peux vous dire c’est que ce n’était pas très… sain. Je n’avais pas une attitude rationnelle. Voilà. Heureusement, ce disque est épuisé depuis longtemps. [On l’informe qu’il vient d’être réédité en CD.] Oh, noon, ne me dites pas ça, quel cauchemar… [Long soupir.]

IAN HUNTER

All American Alien Boy

All American Alien Boy (Columbia) 1976

Je ne vois pas… Mais c’est Jaco Pastorius à la basse : donc c’est Ian Hunter, qui fait son Bob Dylan… [Jaco prend un bref solo.] Mon Jaco favori, c’est celui qui joue avec Joni Mitchell dans “Hejira” [Asylum, 1976]. Je joue sur son premier disque, et c’est lors de cet enregistrement que j’ai fait sa connaissance. Il était très doux, c’était un jeune type inconnu, qui débarquait de Floride, qui avait une femme et des enfants. Quelques semaines plus tard, il jouait avec Weather Report et tout a changé : il est très vite devenu totalement incontrôlable. Jaco était un grand musicien, un grand compositeur et un vrai fou – mais si fragile… Croyez-moi : évitez toute tentation chimique, si vous voyez ce que je veux dire…

TIM BERNE

Rites

Diminutive Mysteries (Mostly Hemphill) (Winter & Winter) 1993

Tim Berne, dans le disque en hommage à Julius Hemphill, avec Joey Baron, Hank Roberts… Il y avait aussi ce formidable guitariste français, Marc… Heu… Marc Doucraite ! Quel talent ! J’aime beaucoup ce disque. Par moments, on ne sait pas si c’est Tim ou moi qui joue. [Il rit en s’écoutant improviser avec Berne] Dans les années 1960, à Saint-Louis, j’avais un groupe avec Oliver Lake, Julius Hemphill et Philip Wilson. On jouait dans des cafés pas plus grands que cette pièce ! J’adore jouer comme ça, si je ne pouvais faire que ça… Les critiques de ce disque aux Etats-Unis ? Je ne me souviens pas en avoir lu. Ce genre de jazz n’intéresse pas les critiques américains.

LARRY GOLDINGS

Boogie On Reggae Woman

Whatever It Takes (Warner Bros. Records) 1995

[Les deux saxophonistes qui jouent sur cette reprise d’un morceau de Stevie Wonder sont Maceo Parker et David Sanborn.] Hank Crawford ! Non ?! Kirk Whalum ? [Après avoir été informé] Ah oui, c’est vrai, c’est un disque de Larry Goldings. C’est amusant, je crois qu’on avait enregistré live en studio nos deux chorus… Maceo m’a influencé aussi, j’ai oublié de vous le citer tout à l’heure. Je me souviens que quand j’ai entendu Cold Sweat de James Brown, j’étais en voiture et j’ai failli sortir de la route ! Yes sir, j’ai enregistré avec James Brown, et j’ai même joué avec lui sur scène…

“Hejira” (1976), “Don Juan’s Reckless Daughter” (1977), “Mingus” (1979) et “Shadows And Light” (1980) : le superbe coffret CD ou LP “The Asylum Albums (1976-1980)” réunira le 21 juin ces œuvres essentielles de la géniale chanteuse, guitariste, autrice et compositrice canadienne.

Par Fred Goaty

On reçoit de plus en plus souvent, au Salon de Muziq comme à Jazz Magazine, des dossiers de presse assez baroques rédigés par des poètes du dimanche qui oublient l’essentiel : nous informer . Alors quand l’un d’entre eux se distingue de la masse et nous en apprend de belles sur événement phonographique à venir, autant le citer dans les grandes largeurs. C‘est le cas de celui consacré au nouveau coffret de Joni Mitchell, “The Asylum Albums (1976-1980)”. Alors ouvrons les guillemets, non sans avoir effectué quelques discrètes modifications “maison” :

« Après la fin de la tournée “The Hissing Of Summer Lawns”, Joni Mitchell s’était installée dans la maison en bord de mer de Neil Young pour se reposer. Poussée par l’envie de voyager, mais sans véritable idée de destination, elle s’était embarquée à l’improviste dans un road trip à travers l’Amérique en compagnie de quelques amis. Elle effectuera ainsi trois voyages entre 1975 et 1976, une période marquée par la notion de mouvement, tant dans ses pérégrinations géographiques qu’à l’intérieur de ses explorations musicales. Cette phase de mutation constitue l’élément central de “The Asylum Albums (1976-1980)”, la nouvelle parution des “Archives Series” de Joni Mitchell.

“The Asylum Albums (1976-1980)” concentre la facette la plus aventureuse de Joni Mitchell avec “Hejira” (1976), “Don Juan’s Reckless Daughter” (1977), “Mingus” (1979) et le double album live “Shadows And Light” (1980). L’ingénieur du son réputé Bernie Grundman a remasterisé les quatre albums inclus dans ce coffret à partir des flat masters analogiques originaux.

La pochette de “The Asylum Albums (1976-1980)” est illustrée par un détail d’une toile originale de Joni Mitchell. Les fans pourront découvrir l’intégralité de ce paysage abstrait dans l’insert inclus dans les coffrets CD et 33-tours.

Au cours de cette période, Joni Mitchell avait courageusement déclaré qu’elle passait du « département des hits » au « département artistique ». Les critiques ont mis du temps à s’y faire, alors que sa créativité avait atteint son zénith. Après avoir employé de remarquables musiciens de séance, elle avait commencé à enregistrer avec des jazzmen virtuoses comme Larry Carlton et Pat Metheny (guitare), Michael Brecker (saxophone), Herbie Hancock (claviers), Don Alias (percussions) et plusieurs membres de Weather Report, dont Jaco Pastorius (basse), Wayne Shorter (saxophone) et Manolo Badrena (percussions).

Un vibrant essai rédigé par l’actrice Meryl Streep, fan de longue date de l’œuvre de Joni Mitchell, accompagne ce coffret. Elle écrit : “Joni ne nous a pas seulement donné des artefacts – de la musique et des paroles. Son art nous a changé. Elle a déplacé des choses en nous, et c’est de cette manière que les artistes changent le monde.”

“Hejira” témoigne avec force de l’évolution artistique de Joni Mitchell. Ses instrumentations nuancées, couplées à ses textes introspectifs, ont donné lieu à des titres intemporels comme Coyote, avec Jaco Pastorius à la basse, et Furry Sings The Blues, avec Neil Young à l’harmonica. Joni Mitchell avait déclaré : “Je pense que beaucoup d’artistes auraient pu écrire un grand nombre de mes autres chansons, mais celles d’“Hejira” ne pouvaient venir que de moi.”

Son voyage s’est prolongé avec “Don Juan’s Reckless Daughter”, un double-album de musique principalement expérimentale. Il contient Paprika Plains, un morceau de piano accompagné d’arrangements orchestraux qui remplit une face entière de l’album. Ce titre a captivé des aventurers de la musique comme Charles Mingus et Björk, qui a déclaré que l’approche audacieuse de ce morceau avait inspiré sa production.

Le périple de Joni s’est achevé avec “Mingus”, sa collaboration avec le titan du jazz Charles Mingus, qui avait composé plusieurs chansons pour ce projet. Mingus est décédé peu de temps avant la fin de l’enregistrement de l’album, et Joni Mitchell l’a dédié à sa mémoire. Quatre titres de “Mingus” accompagnés de textes de Joni Mitchell figurent sur l’album, dont une version de Goodbye Pork Pie Hat, l’hommage de Mingus au saxophoniste Lester Young, et une de ses plus célèbres compositions. Dans le livret de l’album, Joni Mitchell avait expliqué qu’elle s’était totalement immergée dans le jazz pour la première fois à l’occasion de cet enregistrement. “J’avais l’impression de me trouver au bord d’une rivière, un doigt de pied dans l’eau, pour tester la température – puis Charlie est arrivé et m’a poussée – ‘Coule ou mets-toi à nager’…”

Le double album live “Shadows And Light” est le dernier disque de “The Asylum Albums (1976-1980)”. Elle l’a enregistré lors de la tournée “Mingus” en septembre 1979 au Santa Barbara Bowl. À l’exception de son célèbre Woodstock, “Shadows And Light” se concentrait sur ses chansons plus récentes :Amelia, Dreamland ou The Dry Cleaner From Des Moines. The Persuasions, groupe vocal populaire dans les années 1960, est présent sur Shadows And Light et une reprise de Why Do Fools Fall In Love.

La sortie de “The Asylum Albums (1976-1980)” anticipe celle de “Joni Mitchell Archives – Volume 4”, la prochaine parution de la série d’archives retraçant sa carrière à travers des enregistrements studio et live inédits. Plus de détails seront annoncés en fin d’année.

Joni Mitchell donnera deux concerts à guichets fermés au Hollywood Bowl les 19 et 20 octobre prochains. Ces deux shows seront les premiers de Joni Mitchell en tête d’affiche depuis plus de deux décennies. Elle sera par l’ensemble Joni Jam. »