70 ans en 70 disques, bonus vol. 1

Pour compléter la vaste sélection amoureusement subjective de notre numéro 777 daté décembre 2024-janvier 2025, voici quelques disques de plus sans lesquels l’histoire du jazz n’aurait pas été la même, de 1955 à 1963, par les fines plumes d’hier et d’aujourd’hui de Jazz Magazine.

Clifford Brown

Clifford Brown With Strings

EmArcy

1955

Le trompettiste Clifford Brown aura traversé le ciel jazzistique telle une météorite avant de mourir dans un accident de voiture avant ses 26 ans. Il laisse cependant une empreinte indélébile sur les trompettistes de toutes les générations postérieures, et pas seulement pour ses performances ébouriffantes de hard bopper. Une certaine élégance et un lyrisme rare étaient ce qui le distinguait des trompettistes avant lui, ce dont témoigne son disque avec cordes. Il y magnifie chacune de ces douze ballades, en respectant leur thème tout en les ornementant d’une manière sans pareille, en cherchant à en révéler les mélodies cachées. Trois qualités font de ce disque une réussite : un son tout à fait personnel, qui ne doit ni au beau son classique, ni à Miles Davis, ni à Chet Baker, ni à aucun autre, des paraphrases du meilleur goût (ce qui fait de lui un peu l’équivalent d’un Chopin du jazz), des improvisations très concises, et une énergie qu’on ne s’attend pas à entendre sur ce type de répertoire et qui électrise l’ensemble de ces morceaux arrangés par Neil Hefti. Ludovic Florin

Modern Jazz Quartet

Modern Jazz Quartet

Barclay

Extrait de Jazz Magazine n° 13, janvier 1956

Il faut saluer comme un événement important la parution en France de ce volume du fameux Modern Jazz Quartet. Sur une face nous trouvons La Ronde, arrangement en quatre parties dont chacune nous fait entendre en soliste, dans l’ordre : John Lewis, Percy Heath, Milt Jackson et Kenny Clarke ; le morceau qui sert de canevas est la composition que Lewis avait écrite pour l’orchestre de Dizzy Gillespie Two Bass Hit, dont nous entendons ici quatre conceptions différentes variant selon l’instrument soliste. La seconde face débute par Django que John Lewis a écrit à la mémoire de Django Reinhardt. C’est certainement le morceau le plus intéressant du disque car cette œuvre dépasse le cadre habituel du jazz, tout en gardant une atmosphère de jazz, comme seul avait su le faire avant lui Duke Ellington dans ses suites ; mais si Ellington réalise ses œuvres sur le plan orchestral et même vocal, Lewis a, à sa disposition des moyens plus limités ce qui nécessite une plus grande concision d’expression. Si le déroulement de la ligne de basse et la composition des accords veut peut-être évoquer dans le lointain Bach ou Mozart, le résultat me fait penser plutôt à certaines mesures de Mendelssohn. Après l’exécution du thème, très lent et résolument en mineur, en entend sur tempo double un solo de Milt Jackson derrière lequel John Lewis joue une merveilleuse partie d’accompagnement enchaînant sur un solo exceptionnel d’imagination, de précision et de swing, qui aboutit au retour partiel du thème en forme de conclusion. One Bass Hit est une réduction du thème de Gillespie et Pettiford, jouée ici par Percy Heath qui fait des choses excellentes. Milano, enfin, est une très jolie ballade de John Lewis que Milt Jackson joue avec sensibilité tout au long. Kenny Clarke apporte à cet ensemble une parfaite assise rythmique avec cette percussion bondissante et rebondissante qui est une de ses qualités majeures. Raymond Fol, alias Fol

Sonny Rollins

Plus 4

Prestige

1956

L’album est enregistré sous le nom de Sonny Rollins, qui se montre formidable, mais c’est surtout Clifford Brown, qui allait mourir trois mois plus tard et dont c’est le dernier enregistrement officiel, qui nous émeut. On peut mesurer son évolution en écoutant les disques enregistrés à Paris en 1953, où il est déjà magnifique. Mais cette fois, il déploie véritablement ses ailes. Le terme de hard-bop semble réducteur pour décrire le mélange de délicatesse, de lyrisme, et de fougue qui caractérise ses solos. Ses phrases sont longues, d’une logique incroyable. Et en même temps vivantes, mouvantes, imprévisibles. Dans Valse Hot, composé par Sonny Rollins, il s’élève par paliers vers le soleil, comme un Icare dont les ailes n’auraient pas été de cire. Le début de son solo est vif-argent, allègre, explosif. Ensuite, en deux étapes marquées à chaque fois par un roulement de tambour de Max Roach, Clifford se désencombre de toute virtuosité pour toucher à la fin de son solo à la quintessence du lyrisme. Jean-François Mondot

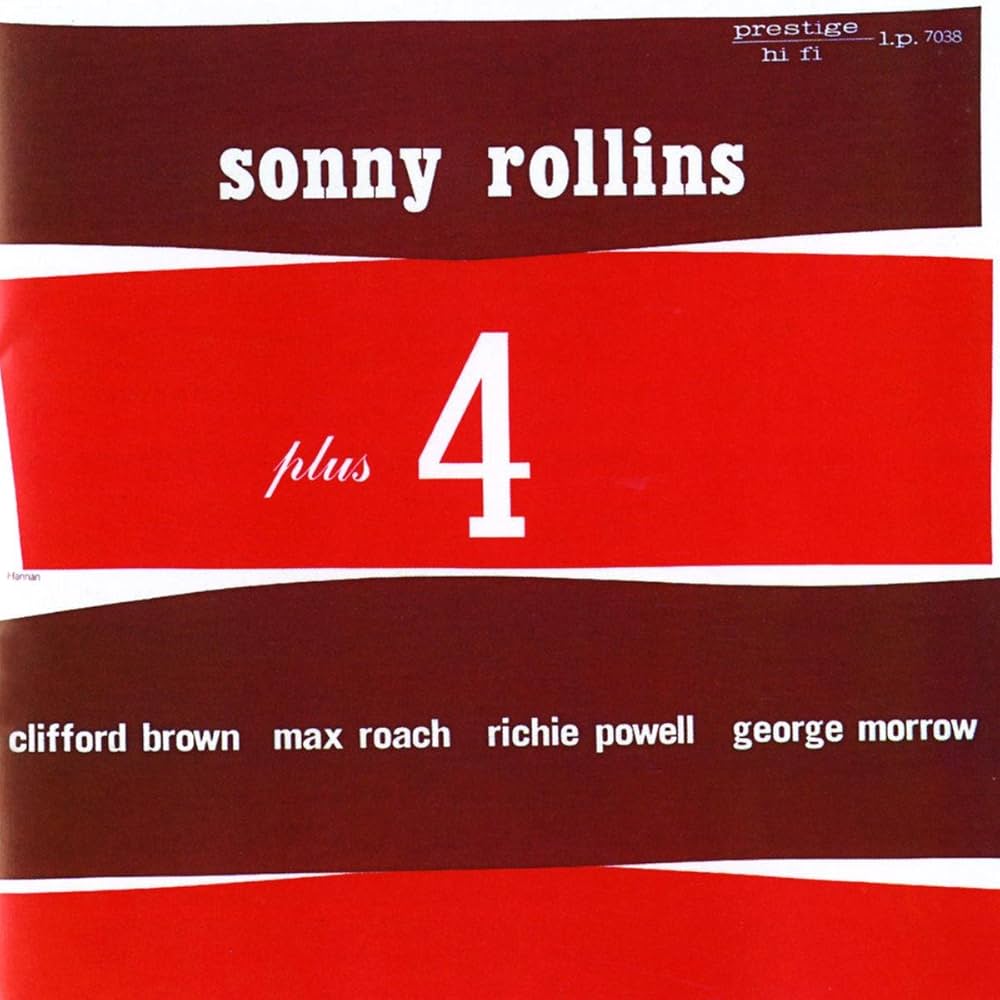

Charles Mingus

Pithecanthropus Erectus

Atlantic

1957

Lorsqu’il entre en studio ce 30 janvier 1956 pour enregistrer le premier disque de son tout récent contrat avec la firme Atlantic, Charles Mingus est en pleine révolution esthétique. La musique captée sur le vif au Café Bohemia de Greenwich Village quelques semaines plus tôt en atteste déjà admirablement, dans laquelle le contrebassiste expérimente pour la première fois sa nouvelle méthode de “composition spontanée”, qui un peu sur le modèle du premier Duke Ellington, tend à faire participer activement les solistes à l’élaboration collective de la forme. Mais c’est sans conteste avec ce premier grand chef-d’œuvre de sa discographie, et surtout l’extraordinaire thème qui lui donne son titre que Mingus va trouver sa voix. D’un coup, à la tête d’un orchestre en grande partie remanié (Jackie McLean à l’alto, J.R. Monterose au ténor, Mal Waldron au piano), le contrebassiste, compositeur, acteur et metteur en scène de son petit théâtre baroque, invente une musique lyrique et éruptive. Se mettant soudain à jouer avec la durée en des formes mouvantes et évolutives, elle se fait tour à tour descriptive, abstraite et narrative. En réintroduisant l’homme au centre de son dispositif, en laissant sa musique se déployer à la mesure des qualités propres à chaque musicien (l’acidité de McLean, le pointillisme de Waldron…), Mingus remonte aux sources du jazz, et ouvre sur l’avenir : le free jazz saura faire fructifier cette leçon de liberté. Stéphane Ollivier

Duke Ellington

Newport 1958

Columbia

1958

Gare aux confusions (titre et pochette) avec “Newport 1956” ou même avec “Live In Newport 1958”, double album qui se flattait de restituer la totalité du concert de 1958. Comme pour la captation “live” de 1956, Duke Ellington s’était montré réservé à l’écoute du nouveau répertoire qu’il avait présenté au Festival de Newport lors de la soirée du 3 juillet programmée en son honneur. Aussi, en avait-il réenregistré une partie en studio (avec faux applaudissements). Lorsque j’ai acquis ce double CD “Live”, je n’ai pas reconnu ce qui m’avait conquis lorsque, encore pré-adolescent, j’avais découvert dans la discothèque de ma mère l’édition Philips 25cm dans la collection Jazz Pour Tous dirigée par Boris Vian. De nos jours, préférez l’édition Mosaic Records. Que des pièces inédites rarement reprises, dont ce formidable tour table des trompettes sur El Gato, ces bouffées de tendresse qui se succèdent de chorus en chorus tout au long du solo de Paul Gonsalves sur Happy Reunion, l’invitation passée à Gerry Mulligan pour une conversation pleine de mutuelle déférence avec Harry Carney,celle pleine d’humour réservée à la trompette de Shorty Baker et au violon de Ray Nance, etc. Franck Bergerot

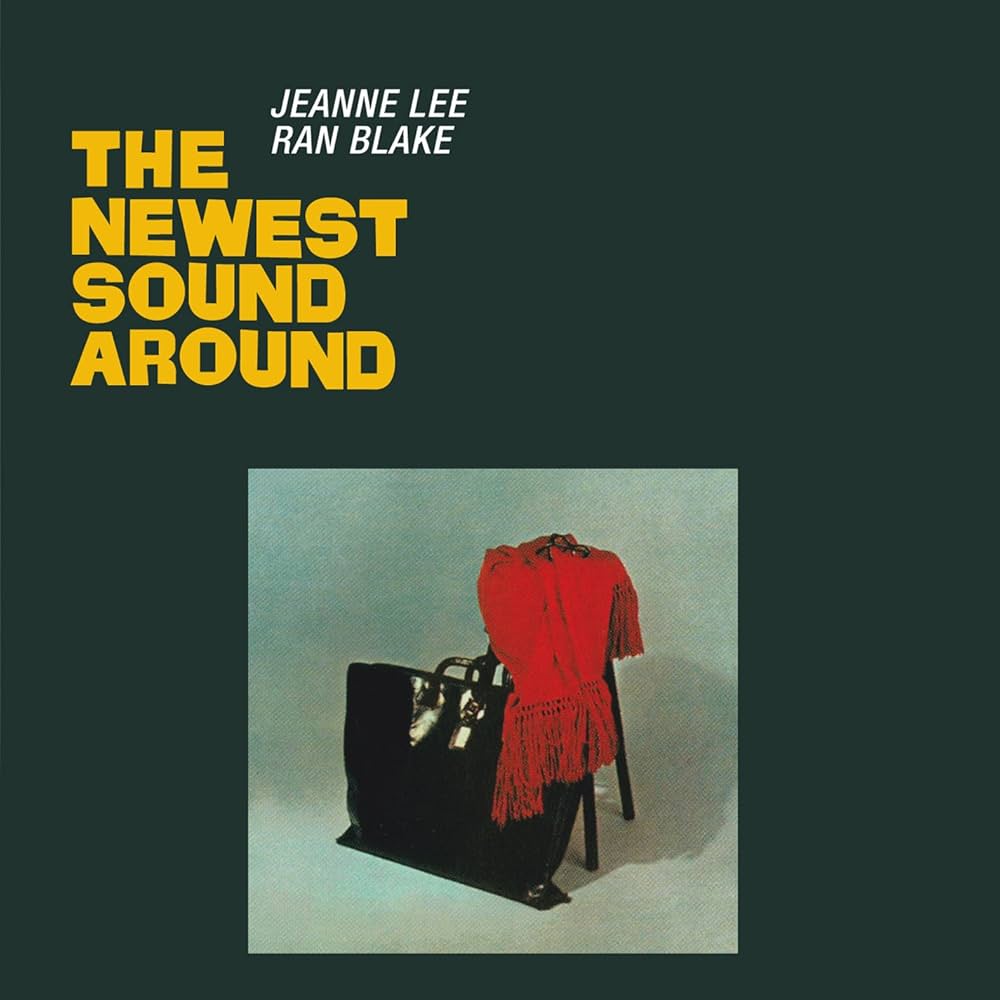

Ran Blake / Jeanne Lee

The Newest Sound Around

RCA

1962

Ran Blake a 27 ans, Jeanne Lee 23, ils sont inconnus du monde du jazz, et enregistrent ce premier album chez RCA, en duo, sans rythmique : “The Newest Sound Around”, l’immense culot de la jeunesse et d’une naïveté diaboliquement intelligente. Ils auraient pu l’appeler The Newest Silence Around tant la réussite tient aux trêves, aux suspens, aux battements muets qui les séparent. Une syllabe suffit pour reconnaitre la voix de Jeanne Lee, avec ce sourire grave qui l’éclaire. Tranquille et murmurante, sensuelle et douce, son charme hypnotique opère immédiatement quand elle s’étire avec cette langueur narquoise, sans pesanteur au-dessus du piano. Le clavier de Ran Blake ne ressemble à aucun autre sinon peut-être à son lointain cousin Paul Bley : arpèges déchirés, harmonies dissonantes qui se résolvent parfois dans un si simple accord, marches rythmiques qui arpentent des échelles imaginaires, et surtout un jeu de toucher et de pédales qu’il ne fait qu’explorer à l’époque, des résonances et harmoniques étranges qui évoquent plus Bernard Hermann que le jazz. Un répertoire composite de standards très connus (Laura, Blue Monk, Summertime, Lover Man), et de perles qui font rêver : Season In The Sun (avec la basse rebondissante de George Duvivier) que pas un musicien ne peut reprendre tant cet enregistrement le marque d’un sceau original, vous fait rêver d’amours naissantes et de plages désertes. Yvan Amar

Great Dance Bands Of The 30’s

Woody Herman, Jimmy Dorsey, Bob Crosby…

Brunswick

Extrait de Jazz Magazine n° 91, février 1963

Quelque chose a changé : voici quinze ou vingt ans, l’amateur authentique eût rougi (ou tremblé) de prêter une oreille complaisante à Glenn Miller ou à Jimmy Dorsey. Mais aujourd’hui, paradoxalement, on ne voit pas qui, en dehors du même amateur authentique, pourrait s’intéresser à ces reliques de la variété américaine. Aux mécontents éventuels, le titre de cette petite anthologie oppose d’ailleurs l’honnêteté relative de l’éditeur, qui s’est borné, pour tout superlatif, à décorer d’une photographie d’orchestre noir la pochette d’un disque entièrement dévolu à quelques formations blanches d’une époque en somme heureuse et attendrissante. Voilà effectivement la musique des Américains bien tranquilles du samedi soir, quand rien ne laissait présager la proximité de Pearl Harbour et de Thelonious Monk.

Des messieurs bien peignés, en smoking blanc, s’installaient confortablement derrière leurs pupitres, entre les plantes vertes de quelque Waldorf Astoria, et des couples peu différents de ceux qui évoluent dans les films de Frank Capra – ou des Marx Brothers – accommodaient sans mal les battements de leurs cœurs aux syncopes paisibles et aux harmonies sans surprise des émules de Benny Goodman. Car tout de même la Swing Era battait son plein, et de sa frénésie éventée, l’on s’aperçoit qu’une certaine fraîcheur a subsisté dans les sillons les plus ingrats. Sans doute, dans le même temps (les gravures de ce recueil s’échelonnent de 1936 à 1941), Count Basie, Duke Ellington et Jimmie Lunceford construisaient un monde sonore qui reste tout entier à l’abri des années. On ne trouvera dans aucune de ces plages l’équivalent du swing de Cheatin’ On Me, de l’allégresse de Panassié Stomp, ni trace des recherches qui allaient s’épanouir avec Ko-Ko et le Concerto For Cootie, ni à vrai dire quelque flagrante nécessité d’expression musicale. Destinées à la consommation immédiate, les productions de ces dance bands demeurent sagement en-deçà de ce qui définit pour nous une véritable œuvre de jazz. Mais on ne saurait sans injustice leur dénier toute qualité, notamment une exécution en général impeccable d’arrangements sans prétentions, rythmiquement efficaces et qui souvent n’ont pas plus mal vieilli que ceux de Fletcher Henderson ou de Benny Carter ; un swing discret mais certain, tantôt léger avec The Casa Loma Orchestra, tantôt plus appuyé avec Jimmy Dorsay, plus bondissant avec Bob Crosby chez qui le batteur Ray Bauduc fait honneur à sa réputation.

L’impression d’uniformité qui se dégage cependant de cette confrontation inusuelle n’est pas elle-même sans avantage : elle aide à mieux comprendre le climat dans lequel s’est affirmée, dans le désert confortable de la standardisation, la personnalité sans concessions des grandes formations noires, et à prendre conscience plus clairement du fait global que constitue en tout état de cause le middle-jazz. Si, sur le plan phonographique, nous nous référons volontiers aux innombrables réussites des petits ensembles de studio, ainsi qu’aux principales œuvres orchestrales de Duke Ellington ou de Count Basie ne sommes-nous pas tentés d’oublier cette richesses a été largement favorisée par le foisonnement des grands orchestres réguliers, pépinières de musiciens où quotidiennement s’est élaboré s’est élaboré et perfectionné, en contact direct avec le public, ce style équilibré qui pouvait triompher également au Savoy Ball Room et à Carnegie Hall ? Pour modeste qu’elle soit, la contribution des orchestres blancs à cette phase capitale de l’évolution du jazz est loin d’être négligeable, et très opportunément cet album nous le rappelle. Il convient néanmoins de le considérer comme la moitié d’un diptyque dont le second volet, dispersé au hasard des catalogues, nous permettrait d’écouter le meilleur des orchestres de danse noirs de la même époque. Ainsi l’amateur de bonne foi et en mal d’authenticité aurait-il une idée exacte du contexte mineur où s’est développé le langage d’un Count, d’un Duke, voire d’un Dizzy ou d’un Woody Herman qui, en 1938, n’aurait certainement pas su prévoir sa propre apothéose en compagnie des Four Brothers. En dépit de leurs insuffisances (l’absence de tout soliste d’envergure en particulier), le classicisme anonyme et un peu exsangue de ces dance bands conserve un reflet agréable de l’époque brillante à laquelle la plupart d’entre eux n’ont pas survécu. Les écouter sans préjugé, ce n’est certes pas risquer le bouleversement de nos valeurs, mais l’occasion de leur donner une assise plus large et plus objective. Jacques Réda