L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Patrick Bois (de Charolles) avait choisi :

Scenario

Al Di Meola

Columbia

1983

« Un an après “Tour De Force – Live”, qui marquait un peu la fin d’une époque, et l’année où était aussi sorti le premier album studio de son légendaire trio avec Paco De Lucia et John McLaughlin, “Passion, Grace & Fire”, Al Di Meola nous avait offert un “Scenario” dont les rebondissements avaient surpris plus d’un fan du guitariste, tant il se réinventait au gré de ces neuf morceaux qui sentaient le neuf. Finies les prouesses ouvertement virtuoses – ce qui nous avait certes procurés un immense plaisir depuis ses débuts en solo en 1976 –, place aux nouvelles sonorités de cette nouvelle décennie, qu’il abordait avec la volonté de ne surtout pas se répéter. Ce fut chose faite, toujours en compagnie du fidèle Jan Hammer, mais du Jan Hammer “post-Miami Vice”, capable de composer ou cocomposer des instrumentaux bien dans leur époque, portant sa griffe – tel le bien nommé Sequencer –, fort d’un arsenal de claviers lui aussi renouvelé (le fameux Fairlight faisait son apparition). Chaque morceau avait sa propre personnalité. Celui qui donnait son titre à l’album était un duo exceptionnel entre Di Meola et Hammer. Et quelle surprise, enfin, de retrouver Phil Collins dans Island Dreamer, et la section rythmique de King Crimson – Tony Levin et Bill Bruford – dans Calliope. Un grand disque à redécouvrir sans attendre. »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Jean-Philippe Martin (de Toulouse) avait choisi :

Apasionado

Stan Getz

A&M Records

1990

« Avant de rencontrer le producteur français Jean-Philippe Allard au début des années 1990 et d’aligner quelques classiques avec le pianiste Kenny Barron, le grand Stan Getz avait enregistré sous la supervision d’Herb Alpert cet album au son soft et séduisant, “radio friendly” comme on dit aux États-Unis. D’aucuns l’avaient trouvé trop poli pour être honnête, mais c’était oublier que l’impressionnante discographie était jalonnée de disques tel que celui-ci, certes faciles d’accès mais pas moins ambitieux dans leur conception. Dès le premier morceau, qui donne son titre au disque – tout est coécrit par Herb Alpert, le claviériste Eddie Del Barrio et Getz, sauf la Waltz For Stan, signée par Del Barrio, et Lonely Lady, de Mike Lang –, la sonorité du saxophoniste fait merveille, et les premières notes qu’il joue m’ont toujours fait craquer. Plus loin, dans Madrugada, sa complicité avec Kenny Barron – on oublie parfois qu’il joue aussi sur ce disque ! – est un pur bonheur. Et que dire des accompagnateurs conviés par Herb Alpert : le percussionniste Paulinho Da Costa, le bassiste Jimmy Johnson ou encore le batteur Jeff Porcaro. Tous contribuent à faire de ce disque ensoleillé un modèle de softitude, un concentré de bonheur musical. »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois #stangetz

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Claude Aroussia (de Quimper) avait choisi :

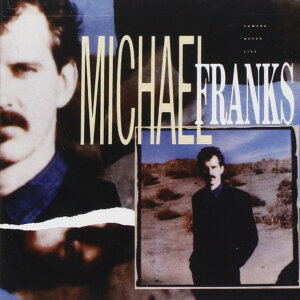

The Camera Never Lies

Michael Franks

Warner Bros. Records

1987

« Deux ans plus tôt, il y avait eu “Skin Dive”, où affleuraient déjà les sonorités “eighties”, parce que mine de rien, le génial Michael Franks a toujours vécu avec son temps, épousé les avancées technologiques avec la coolitude qu’on lui connaît depuis toujours. (Seuls les demi-sourds qui croient avoir bon goût condamnent d’avance ce genre de disque, sans se rendre compte que “The Camera Never Lies” commençait très fort, avec l’une de ces chansons au refrain magique dont il a le secret, Face To Face, avec, s’il vous plaît, Dave Weckl à la batterie et Steve Khan à la guitare. Tout au long du disque, le mésestimé claviériste et arrangeur Rob Mounsey fait un superbe travail. I Surrender (avec un solo de guitare d’Hiram Bullock), The Camera Never Lies (avec la basse de Marcus Miller qui gronde et, une fois de plus, un Steve Khan étincelant), le minimalisme sensuel de When I Think Of Us, cette voix toute de langueurs héritées de chanteurs bossa… Un vrai défilé de pop songs inspirées, jusqu’à cette folie humoristique et funky, Doctor Sax, avec sa légendaire intro signée Michael Brecker. Ah !, ces paroles : “At night he’s Doctor Sax / He’s Mister Tenor Virtuoso / He plays to rhythm tracks on tape / No one like Doctor Sax / Not even Trane or Bird could blow so / The girls have heart attacks, they say (he’ll put it all on wax one day).” Un régal ! PS : Quelqu’un a-t-il des nouvelles de ce super vendeur de la Fnac Montparnasse qui était le sosie de Michael Franks ? Quand je montais à Paris dans les années 1980, il me donnait toujours des super conseils… »

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Julien Bétiolle (de Saint-Denis) avait choisi :

Through Any Window

Neil Larsen

MCA Records

1987

« Quelle surprise ! Laquelle me direz-vous ? Mais celle d’entendre Carnival sur ce disque du claviériste Neil Larsen, marqué par un solo décoiffant de Michael Brecker au saxophone ténor. Pourquoi connaissait-on déjà ce morceau ? Parce que le grand Miles Davis lui-même le jouait sur scène depuis 1986. Il l’avait renommé Carnival Time parce que Randy Hall et Zane Giles avaient ajouté un pont, et c’était l’un des meilleurs moments de ses concerts (qui en comptaient certes beaucoup). Il me fallait donc écouter ce disque (à l’époque, il y avait souvent un service d’écoute chez les disquaires), car tout ce qui touchait de près ou de loin à Miles le Grand importait – et importe toujours – énormément pour moi. L’autre belle surprise, c’était que “Through Any Window” était un excellent disque de jazz en fusion, enregistré par un artiste dont on avait appris par cœur, quelques années plus tôt, les deux 33-tours pour Horizon Records / A&M Records (“Jungle Fever” en 1978 et “High Gear” en 1979), ainsi que les albums avec son compère Buzz Feiten, sommets de la pop West Coast. Quel bonheur de goûter ce jazz mélodique, servi par des “top players” (Nathan East, Steve Ferrone, Lenny Castro, son pote Buzz) et quelques solistes invités comme David Sanborn au sax alto (dans Tonar) ou Steve “Luke” Lukather, qui met le feu dans Blind Spot. Quant à Hip-Hug Her, c’est une belle fin rhythm’n’blues. J’en profite au passage pour vous recommander son successeur de 1989, “Smooth Talk”, enregistré avec la même équipe. »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois #neillarsen

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Gilles Loupo (de La Ferté-Milon) avait choisi :

Flash

Jeff Beck

Epic

1985

« Cinq ans plus tôt, Jeff Beck avait conclu sa légendaire trilogie jazz-rock avec “There And Back”, qui faisait suite à “Blow By Blow” et “Wired”. Et je dois avouer que le simple fait de lire les noms d’Arthur Baker, Nile Rodgers et Rod Stewart au verso de la pochette m’a tout de suite fait comprendre, avant même d’écouter le disque, que Mister Beck en avait fini avec la musique instrumentale “en fusion”. L’heure était donc à la pop, au funk et à la soul, principalement chantée (par Jimmy Hall, son vieux pote Rod, et même lui, comme au temps de Hi Ho Silver Lining !), avec moult boîtes à rythmes et synthétiseurs dernier cri. Seules exceptions les instrumentaux Escape de Jan Hammer, très “Miami Vice”, et You Know, We Know de Tony Hymas – unique lien avec les années jazz-rock. À la première écoute, j’étais totalement désorienté ! Certes, Mister Beck était en pleine phase pop rock (la même année, il avait posé plusieurs solos sur premier album de Mick Jagger et, en 1984, sur Private Dancer de Tina Turner), mais les morceaux produits par Nile Rodgers, par exemple, avaient embarrassé plus d’un vieux fan, très proches qu’ils étaient du son des deux premiers albums en solo de leader de Chic. Mais, après plusieurs écoutes, j’avais fini par m’habituer à ce joyeux bazar où, semble-t-il, Mister Beck s’était bien amusé. Get Workin’ est un morceau très fun, presque second degré. Quant au seul morceau produit par le guitariste, la reprise de People Get Ready de Curtis Mayfield, c’est un concentré d’émotion : Rod Stewart chante magnifiquement, et Mister Beck est touché par la grâce de début à la fin. Non, “ Flash” n’est pas un chef-d’œuvre mais j’y suis profondément attaché. Et puis, trois ans plus tard, Mister Beck revint avec le grandiose “Guitar Shop”, alors… »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Michel Lonfleur (de Rivière-Pilote) avait choisi :

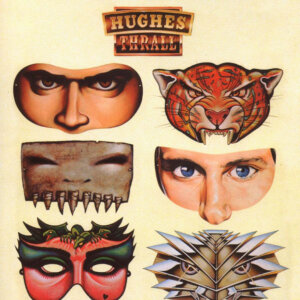

Hughes & Thrall

Hughes & Thrall

Portrait

1982

« Ces dernières années, la notion de “disque culte” a, me semble-t-il, été trop souvent sollicitée. Mais qu’on me permette de marquer de ce sceau le seul et unique album de Glenn Hughes et de Pat Thrall, car s’il est un disque vraiment culte, c’est bien celui-là. Avant d’unir ses talents de chanteur et de bassiste à ceux de Pat Thrall, guitariste qu’on avait découvert aux côtés d’un autre Pat (Travers) et avec Stomu Yamashta pour le projet fusion “Go”, Glenn Hughes, je n’apprends rien aux habitués de la Pépite du jour, avait fait partie de Trapeze, puis, bien sûr, de Deep Purple. Après son premier album solo, “Play Or Die”, paru en 1977 (qui avait failli être produit par David Bowie…), il avait disparu des radars pendant plusieurs années. Un projet de Supergroup avec le guitariste Ray Gomez et le batteur Narada Michael Walden, pourtant signé sur Atlantic, ne vit finalement jamais le jour (dommage !), contrairement à son duo avec Pat Thrall, monument de hard-rock mélodique et funky avec des touches pop évoquant un peu un Police survitaminé. Le riff de Muscle And Blood est phénoménal, le groove de Hold Out Your Life très impressionnant, et vocalement parlant, Glenn Huges est au sommet de son art : sa culture soul, son amour pour Stevie Wonder et sa puissance vocale hors du commun faisaient alors de lui un chanteur qui méritait son surnom, “The Voice Of Rock”. Cet album a été réédité en 2006 par le label Rock Candy. Et je souviens avoir lu une interview de Mister Hughes dans Muziq à l’époque ! »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois #hughesandthrall

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Alain Leberger (de Bergheim) avait choisi :

Let’s Dance

David Bowie

RCA

1983

« Certainement pas “oublié” – bien au contraire ! –, ce disque de David Bowie fut en revanche méchamment mésestimé par la rock critic au moment de sa parution. Je me souviens encore de chroniques assassines qui, jeune ado influençable que j’étais alors, avaient failli m’en détourner… Mais ce n’est pourtant qu’après que la “bowiemania” soit retombée (comme souvent, le succès public de cet album fut inversement proportionnel à son insuccès critique : jamais, sans doute, le regretté David n’avait été aussi populaire à l’échelle planétaire), car l’ex-Thin White Duke réinventé Cool Dude était vraiment partout, et on entendait si souvent Let’s Dance et China Girl à la radio – sans parler des clips en boucle à la télévision – qu’on n’avait l’impression d’avoir le disque chez soi même sans l’avoir “en vrai” (non, on ne disait pas encore “en physique”). Quand je réécoute aujourd’hui “Let’s Dance”, je suis plus que jamais impressionnée par la qualité exceptionnelle de la production signée Nile Rodgers, qui avait si bien su “Chic-iser” les chansons de Bowie, avec l’aide de musiciens exceptionnles comme feu le guitariste Stevie Ray Vaughan (seulement connu, alors, des aficionados du blues), le bassiste Carmine Rojas, le saxophoniste Stan Harrison (le solo de sax déjanté dans Let’s Dance, c’est bien lui je crois), les batteurs Omar Hakim (qui jouait alors avec Weather Report !) et Tony Thompson (qui cognait si fort qu’il avait dû réaliser tous ses fantasmes “johnbonhamiens”)… Et en plus des tubes en or massif – l’intro de Let’s Dance est entrée dans la mémoire collective, non ? –, il y avait ces deux reprises : celles de China Girl, que j’aimais déjà beaucoup chantée par Iggy Pop, et celle de Criminal World, qui m’avait poussé à chercher – et à trouver ! – la version originale de Metro. »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois #davidbowie

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Léo Kotic (de Bruxelles) avait choisi :

With Strings : The Master Takes

Charlie Parker

Verve

1947-1950

« C’est ce CD paru en 1995 qui m’a définitivement fait aimer les séances “With Strings” du génial Charlie Parker. Car je dois avouer que longtemps, trop longtemps, ces faces devenues peu à peu légendaires m’étaient passées au-dessus de la tête. Sans doute étais-je influencé par les commentaires peu amènes, parfois, de certains spécialistes un brin puristes taxant cette musique de “commerciale”… Fadaises ! Comment résister à tant de bonheur distillé par un saxophone qui de son art et de sa maestria suprêmes, même dans ce contexte, ne renie absolument rien ? Certes, si dans quelque monde dystopique des arrangeurs du calibre de Claus Ogerman ou de Johnny Mandel avaient pu s’atteler à la tâche de mettre en forme ces Strings, sans doute l’écrin eut été encore plus somptueux, et les arabesques cuivrées de The Bird encore mieux mises en valeur. Mais c’est justement le contraste entre le génie à l’œuvre et la joliesse des cordes qui, moi, me réjouit et, pour tout dire, m’émeut beaucoup. Bref, j’aime ce disque autant que les disques “commerciaux” que Wes Montgomery avait enregistré à la fin des années 1960, tel “Road Song”. »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois #charlieparker

Pour compléter la vaste sélection amoureusement subjective de notre numéro 777 daté décembre 2024-janvier 2025, voici quelques disques de plus sans lesquels l’histoire du jazz n’aurait pas été la même, de 1963 à 1970, par les fines plumes d’hier et d’aujourd’hui de Jazz Magazine.

The Mahavishnu Orchestra

The Inner Mounting Flame

Columbia

1971

Entre 1969 et 1970, John McLaughlin est le guitariste incontournable d’un jazz électrique naissant et fédérateur, grâce à sa participation à trois albums de Miles Davis (“In a Silent Way”, “Bitches Brew” et “A Tribute To Jack Johnson”), aux deux premiers disques du Lifetime de Tony Williams, ainsi qu’à deux enregistrements en leader : “Extrapolation” et “Devotion”. Fort de cette dynamique, McLaughlin décide de former le Mahavishnu Orchestra, un quintette explosif avec le claviériste Jan Hammer, le violoniste Jerry Goodman, le bassiste Rick Laird et l’impressionnant batteur Billy Cobham. Ce premier album démarre sur les chapeaux de roues (Meeting Of The Spirits) inaugurant une musique extrêmement puissante et inclassable.

Cette déflagration sonique est d’autant plus intéressante qu’elle est empreinte d’un grand lyrisme et d’une force expressive peu commune. Les trois solistes s’en donnent à cœur joie, développent une interaction électrisante et galvanisante autour d’une rythmique sans égal. Il règne entre McLaughlin et Billy Cobham une entente télépathique sidérante qui atteint son summum sur Noonward Race. Le groupe est capable aussi de changement de climats comme le montre la pièce acoustique poétique A Lotus On Irish Streams ou l’obsédant You Know, You Know. Lionel Eskenazi

André Hodeir

Anna Livia Plurabelle

EPIC-CBS

1971

Enregistré en 1966, produit une première fois aux États-Unis en 1970 par John Lewis sur Philips. C’est la lecture d’Alain Gerber dans Jazz Magazine qui attira mon attention sur l’édition de 1971 par Henri Renaud sous label Epic pour CBS France. Quoique jamais réédité en CD, c’est devenu un disque de chevet, surtout la face A que je remettais toujours à son début de peur d’en avoir manqué quelque détail. Et des détails nouveaux il y avait à chaque écoute. Bien des années plus tard, éperdu d’émotion au bord de cet Océan où la rivière Liffey qui parcourt l’œuvre de bout en bout vient se perdre en face B, j’en revins à la face A, et vice-versa. Aussi ai-je fini par lui consacrer un essai publié ces jours-ci par l’ONJ Records en accompagnement d’une nouvelle version de l’œuvre telle que recréée par l’Orchestre National en 2021. De quoi s’agit-il donc ? D’une “jazz cantata” pour deux voix imaginée par André Hodeir, adepte de l’improvisation simulée, sur un texte ébouriffant de James Joyce, qualifié de “jazz verbal” par l’un de ses commentateurs. Soit un double flux vocal et orchestral, continu sans retour ni redite, selon un processus d’auto-génération inépuisé. Ça vous fait peur ? Alors je vous renvoie à Alain Gerber qui, découvrant cette œuvre, désarmé par un tel souffle, parla de « chef-d’œuvre de sensualité ». Franck Bergerot

Rolling Stones

Exile On Main Street

Rolling Stones Records / Wea Filipacchi

1972

Extrait de Jazz Magazine n° 205, novembre 1972

Pour qui connaît un peu la production passée des Rolling Stones, ce double recueil constitue un résumé de leur parcours autant qu’une longueur nouvelle. Malgré leurs écarts périodiques vis-à-vis de la musique négro-américaine sans laquelle ils n’auraient sans doute pu prononcer de premier discours, et malgré leur adhésion incontestable à l’emphase sonore du rock blanc, ils demeurent proches des sources choisies d’un commun accord à l’aube des années 1960. Ces sources, qui englobent le blues urbain et rural dans ses formes les plus nettement typées, le rock and roll et une soul music à peine dégagée du gospel (dans ses climats plus que dans ses aspects vocaux), on les pressent en effet à chaque étape différente de leur carrière ; quand l’une d’elles semble perdre de l’ascendant sur le groupe – le R & R, par exemple, dans les albums “Let It Bleed” et “Sticky Fingers” –, on la retrouve plus loin de manière infaillible. Ce qui est le signe d’un attachement que n’ont entamé ni le temps (si ce n’est en de courtes périodes), ni la part croissante des morceaux écrits par le tandem Jagger-Richard.

“Exile On Main Street” a été enregistré durant trois mois dans la propriété de Keith Richard, située dans le Midi de la France. Bien que celle-ci soit partiellement aménagée en studio, quinze jours ont été nécessaires selon Mick Taylor pour que l’on puisse capter le son de manière satisfaisante. Ce qui explique à la fois les imperfections qui persistent sur ce plan et la remise à l’honneur des effets “sales”, “grinçants”, qui fascinaient les Rolling Stones dans les disques de Muddy Waters ou Slim Harpo voici une dizaine d’années. L’adjonction des chœurs s’est faite après coup à Los Angeles, où l’on a procédé au mixage.

Pris individuellement, les cinq partenaires sont de compétences dissemblables : Keith Richard, soliste limité, montre en revanche des qualités majeures de guitariste rythmique ; Mick Taylor est pour sa part un perfectionniste au phrasé exceptionnellement sûr, ce qui a fait de lui, lorsqu’il a quitté John Mayall pour prendre la place de Brian Jones parmi les Stones, l’agent d’une réadaptation instrumentale de tout le groupe (dans la mesure où chez les R.S., l’intervention individuelle s’efface toujours au profit de la « matière commune », qu’il s’agisse de la structuration des morceaux ou du sound à mettre en œuvre) ; Watts et Wyman, par le biais d’une approche rythmique sommaire et massive, donnent à l’expression de l’orchestre une arrogance qui détermine souvent les jugements qu’on porte sur lui ; c’est néanmoins cette arrogance, corroborée par la dureté perverse du style de Jagger, qui fait des Stones l’orchestre le plus puissant du rock blanc depuis que les Anglais y ont la parole. Loin d’être le chanteur « essayant de sonner noir » qu’Illinois Jacquet a cru pouvoir démasquer, Jagger est en effet d’une rare lucidité sur ce point, lui qui, à l’image de son groupe, s’embarrasse aussi peu d’imiter qu’il évite de parfaire inutilement. La perfection formelle, qui garde tout de même un sens aux yeux des Stones, consisterait davantage en une maîtrise de la négligence qu’en un polissage de la forme. Ce en quoi on aurait tort de penser qu’ils s’apparentent à Jimi Hendrix, dont la négligence parfois splendide de tout esthétisme a parfois abouti au dégoût, à la négation des vertus de l’effort.

Dès le temps de leurs premiers enregistrements, les Rolling Stones ont fait appel à quelques instrumentistes extérieurs (comme le pianiste Ian Stewart, qu’on retrouve ici au hasard des morceaux). Mais ces derniers n’avaient alors qu’un rôle de second plan, et ce n’est qu’à partir de la fin des années 60 que ce procédé s’est vu systématisé au point que certains de leurs auxiliaires, s’il fallait en juger strictement d’après les disques, pouvaient faire figure de membres à part entière de la formation. Dans “Exile”, c’est le cas de Bobby Keys (saxe) et de Jim Price (trompette), qu’on a déjà pu entendre avec Joe Cocker, et de l’excellent pianiste Nicky Hopkins, qui s’est associé à Jeff Beck et au groupe californien Quicksilver Messenger Service. Leur présence est sans doute décisive dans la parenté de certaines pièces avec des styles de rhythm and blues modestement célébrés (Sweet Virginia, sorte de pastiche du traditionnel Carry Me Back To Old Virginia qui revêt insensiblement, avec l’intervention du saxophone sur tempo moyen, le caractère doux-amer du R & B néo-orléanais). Les choristes, enregistrés en over-dubbing à Los Angeles, font très nettement pencher d’autres morceaux vers la dramatisation lancinante de la ballade “soul” et du gospel, sans éclipser cependant une dimension spécifiquement “pop” : dans Shine A Light, en particulier, qui s’amorce à la manière des ballades de Percy Sledge en reposant sur le piano et l’orgue de Billy Preston, la voix nasale et éraillée de Jagger semble repousser l’intervention des choristes qui lui donneront pourtant sa véritable assise, et un solo de guitare au lyrisme hendrixien (cf. All Along The Watchtower) vient libérer l’atmosphère comme il n’est admis de le faire qu’en pop music.

Trois plages relèvent d’un retour lucide au blues : Hip Shake, de Slim Harpo, où, bien qu’on ait recouru à une contrebasse pour réserver une certaine légèreté de facture, saxophone et guitares stylisent les riffs d’origine et relèvent l’accent cockney de Jagger. Ventilator Blues suggère un moment l’influence de Howlin’ Wolf mais s’achève comme le Searchin’ des Coasters, et Stop Breaking Down, arrangement d’un blues d’avant-guerre dont l’inclusion fait ici pendant au You Got To Move de l’album “Sticky Fingers”, témoignent d’une assimilation idiomatique qui évite l’aspect fâcheux des reconstitutions. Dans Rip This Joint et Habby, forme et style d’exécution proviennent en droite ligne de chez Chuck Berry, dont on retrouve certains traits de guitare, plus furtivement toutefois, au cours de Tumblina Dice. Le sens de la simplicité et de l’achèvement dans la structuration, caractéristique des meilleures compositions de Jagger et Richard (Heart Of Stone, Satisfaction, 19th Nervous Breakdown, Out Of Time, Sister Morphine) n’est pas l’aspect le plus frappant de cette dernière production, où semblent avoir été tentées diverses élaborations collectives – sur la base de ce qu’ont écrit les deux partenaires. Mais durant l’audition entière. On reste face à l’une des plus superbes tribus d’Occident. Philippe Bas-Rabérin

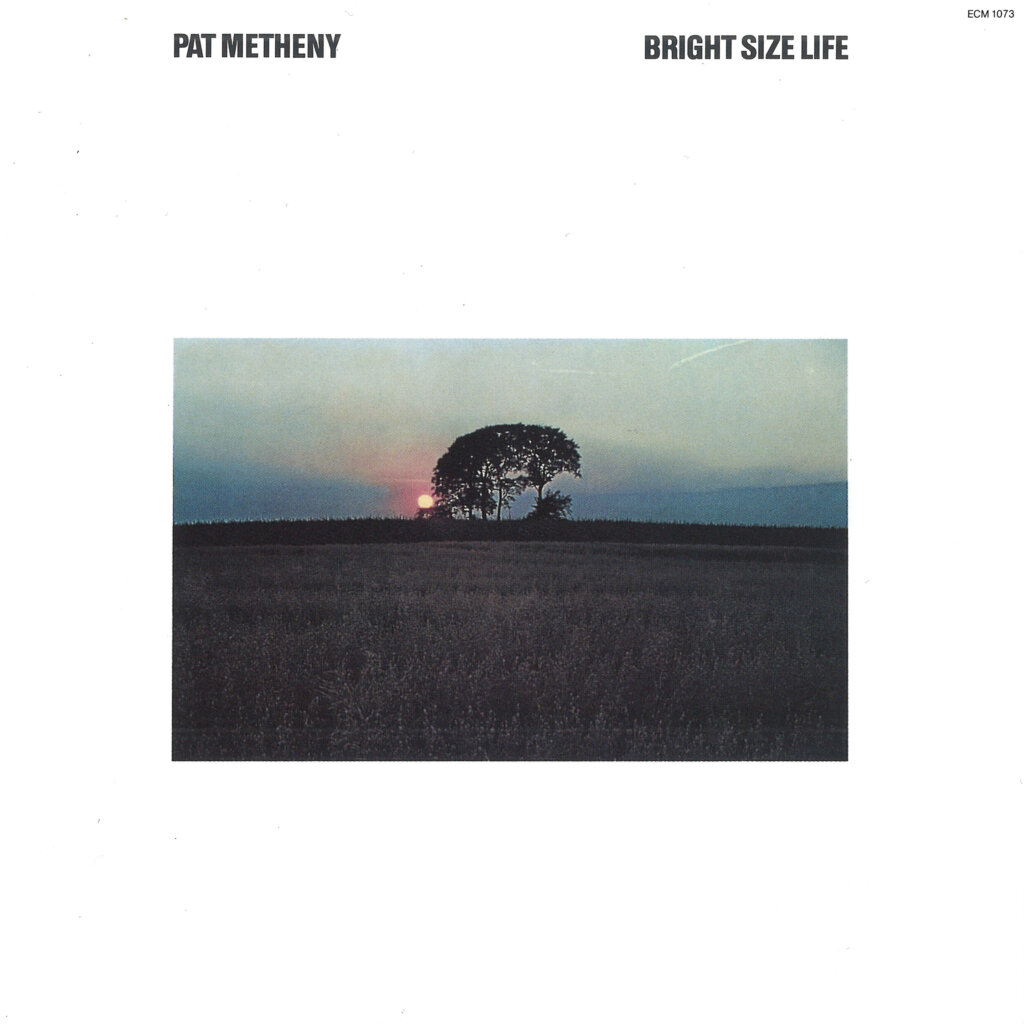

Pat Metheny

Bright Size Life

ECM

1975

Pour un coup d’essai, c’était un coup de maître que ce premier album du guitariste de 21 ans, au répertoire rôdé au fil d’une série de concerts dans les clubs de la région de Boston. Conseillé par le vibraphoniste Gary Burton, qui lui a sans doute ouvertes en grand les portes du label münichois, Pat Metheny trouve en Jaco Pastorius – rencontré à l’université de Miami – et Bob Moses, l’un de ses professeurs et premiers partenaires, la formule sonore chimiquement parfaite pour exprimer le bouquet de mélodies et de rythmes tapis dans ses compositions, à l’image du titre éponyme en ouverture. Loin des distorsions comme des tentations musculeuses qui conduisent alors plus d’un guitariste vers le jazz fusion, Pat Metheny impose son lyrisme si personnel teinté d’une nostalgie qui jamais ne verse dans la mièvrerie (Unity Village). La délicatesse de sa sonorité lui permet toutes les audaces (dont sont truffées ses compositions pourtant simples en apparence) pour faire fructifier sans hermétisme les acquis de la modernité post-coltranienne (Missouri Uncompromised). Comme un présage du futur trio avec Charlie Haden et Billy Higgins puis de sa collaboration avec le saxophoniste dans “Song X” (1985), ce premier opus se clôt par la reprise combinée de Round Trip et Broadway Blues d’Ornette Coleman. Souples et tendus à la fois, les unissons et contrepoints des deux génies mélodistes ne seraient rien sans leur écrin percussif, empathique et toujours aéré. Vincent Cotro

Michael Brecker

Michael Brecker

Impulse

1987

A 38 ans, le saxophoniste ténor Michael Brecker très demandé dans les studios avait déjà participé à plus de 700 albums jazz, pop et rock. Approché par le mythique label Impulse, il décide de faire un album de jazz a l’instar de ses glorieux ainés John Coltrane et Sonny Rollins. Pour cette première réalisation personnelle, produite par son ami fidèle, le claviériste Don Grolnick, Brecker a l’idée géniale de faire appel à trois monstrueux musiciens qui avaient participé avec lui à l’aventure jazzistique “80/81” du guitariste Pat Metheny. Il retrouve donc ce dernier ainsi que le solide et mélodieux contrebassiste Charlie Haden et l’impétueux batteur Jack DeJohnette. Il complète cette dream team avec le foisonnant pianiste et claviériste Kenny Kirkland.

Ces quatre fantastiques transcendent les limites de leurs instruments et enrichissent généreusement l’univers musical breckerien. Tout au long de cet enregistrement Brecker déroule au saxophone ténor de longues lignes legato et construit de magnifiques spirales ascensionnelles vertigineuses qui culminent dans l’aigu. Il explore à la perfection le potentiel futuriste et fascinant de son EWI. Il y a aussi de beaux moments de douceur notamment sur la ballade My One And Only Love immortalisée en 1963 par John Coltrane et Johnny Hartman. Ce premier album impressionnant à tous points de vue est resté dix semaines en tête du Top Jazz Album Bilboard ! Paul Jaillet

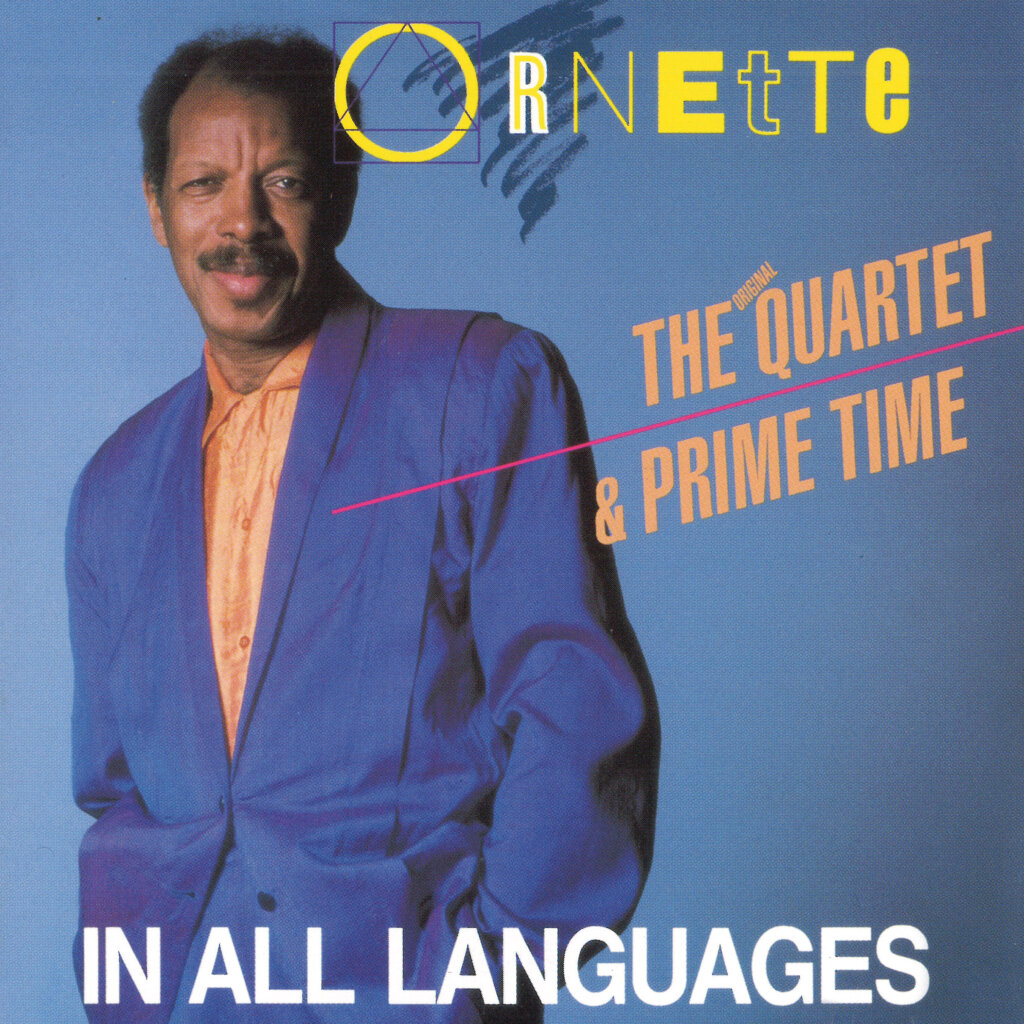

Ornette Coleman

In All Languages

Caravan of Dreams

1987

A partir de 1975, le saxophoniste Ornette Coleman électrifie son “free jazz harmolodique” et fonde le groupe Prime Time. Ce septette atypique (deux guitares, deux basses, deux batteries et le sax alto d’Ornette) enregistre plusieurs albums importants et donne des concerts démentiels (quoique difficile à sonoriser). En 1987, Coleman décide de se ressourcer en réalisant un double album avec un disque électrique du Prime Time et un disque acoustique du quartette historique des années 1959-1960 (avec Don Cherry, Charlie Haden et Billy Higgins). Pour les nombreux fans, c’est un évènement considérable que de retrouver intact, près de trente ans plus tard, ce fabuleux quartette autour d’un nouveau répertoire, d’autant que les compositions sont particulièrement inspirées. L’idée géniale d’Ornette est de proposer une relecture du répertoire acoustique (à trois exceptions près) sur l’album électrique du Prime Time en se permettant d’y ajouter six morceaux inédits. Au plaisir de prendre de plein fouet les deux groupes phares du saxophoniste sur un même disque s’ajoute celui des variations entre les différentes versions des titres communs aux deux groupes, tels Peace Warriors, Feet Music et Latin Genetics. Lionel Eskenazi

Wynton Marsalis Quartet

Live At Blues Alley

Columbia

1986

Il y avait quelque chose d’inconvenant dans la façon dont ce jeune trompettiste était venu s’imposer sur le devant de la scène au tournant des années 1980. La virtuosité était certaine comme le complet-veston était impeccable et lui garantissait ce titre de rénovateur de la vraie tradition du jazz, après une décennie de jazz-rock et fusion, au moment où la “Loft Generation” promettait un second souffle aux avant-gardes. Mais le personnage était horripilant et sa technique pouvait sembler superficielle. Néanmoins, la parution de “Black Codes (From The Underground)” en 1985 eut raison de bien des réticences. La publication en 1988 de cette captation dans un club de Washington, acheva de convaincre les autres. J’en étais et ce live est resté mon Marsalis préféré. En quartette, entouré de Marcus Roberts, Robert Hurst et Jeff “Tain” Watts, il navigue d’originaux en standards, remontant à sa façon, d’ailleurs assez “sixties davisiennes”, d’Au Privave de Charlie Parker au traditionnel Do You Know What It Means To Leave New Orleans. Plus encore que pour le morceau de bravoure Chambers Of Tain signé Kenny Kirkland, j’avoue un faible tout particulier pour les 2’51 de Cherokee sur lesquelles Marcus Roberts se livre à un jeu d’illusions rythmiques ébouriffant. Franck Bergerot

L’été dernier, au mois d’août, un(e) fidèle de la Pépite du jour nous avait parlé chaque matin d’un disque incompris, mésestimé ou oublié qui lui tenait à cœur. Retrouvez jusqu’au 3 janvier cette sélection d’un réjouissant éclectisme.

Jean-Louis Tonnesse (de Bordeaux) avait choisi :

Yellowjackets

Yellowjackets

Warner Bros. Records

1981

« Les années 1980 commençaient bien. On découvrait ce nouveau groupe qui incarnait ce que la fusion mélodique, soft ET funky avait de meilleur. Russell Ferrante, Jimmy Haslip (vous souvenez-vous de son solo dans le légendaire Brother To Brother de Gino Vannelli ?) et Ricky Lawson (qui tournera plus tard avec Steely Dan), on les connaissait déjà pour avoir souvent lu leurs noms sur les pochettes de nos disques préférés, mais les entendre jouer ensemble avait quelque chose d’extrêmement agréable, tant leur musique était lumineuse et nous faisait voyager pour pas cher – le prix d’un 33-tours – sur la West Coast. Et puis il y avait leur arme, le grand, l’immense Robben Ford à la guitare, qui signait là l’une de ses plus mémorables performances phonographiques, riche de sa culture blues, fort de son jeu fluide et élégant. J’ai toujours aimé la touche soul et gospel du jeu du claviériste Russell Ferrante, grand admirateur de Stuff et de Richard Tee (cela s’entend). Coté claviers, on notera aussi la présence de Bobby Lyle, qui grave un chouette sur solo Sittin’ In It, qu’il avait composé avec le batteur Ricky Lawson. Et que dire de The Hornet, qui me rappelle le style des Brecker Brothers qui, eux, venaient de sortir “Straphangin’”, un grand cru aussi. Dans sa version CD, ce premier opus éponyme est augmenté de trois bonus tracks, trois démos inédites d’une étonnante qualité. Vivement que ce premier opus soit enfin reconnu à sa juste valeur ! »

#fredgoatylapepitedujour #lapepitedujour #comingaoût #25disquessortentdubois #yellowjackets