Chaque jour jusqu’au 23 août, Fred Goaty & fredgoatylapepitedujour (le compte Instagram qui aime les mêmes musiques que vous) vous présentent un “Disquindispensable” à (re)découvrir d’urgence.

“Bye Bye Blackbird”

Keith Jarrett Trio

ECM

1993

Backstage, ou à son hôtel – que sais-je… –, Keith Jarrett feuillette Jazz Magazine et tombe sur une photo de Miles Davis prise par Catherine Pichonnier au Newport Jazz Festival en 1967. Le trompettiste est de dos, et l’on voit aussi Tony Williams à la batterie. Jarrett se dit : « C’est cette photo qu’il me faut pour illustrer mon album en hommage à Miles. » PolyGram nous appelle à Jazzmag : « Vous pourriez nous prêter le tirage ? Jarrett veut l’utiliser pour son prochain CD… – Bien sûr ! Vous envoyez un coursier ? Manfred Eicher est pressé ? Ok… » Enregistré en studio une quinzaine de jours après la mort de Miles Davis, notre premier Disquindispensable du week-end, qui prolonge notre Semaine spéciale ECM, est cependant sorti en 1993.

Dans “Tribute”, double album également enregistré en trio, mais live cette fois, à Cologne, le 15 octobre 1989, le pianiste et son Trio avaient dédié au trompettiste l’un de douze morceaux, le standard de Cole Porter, All Of You.

Mais cette fois, au célèbre Power Station de New York, avec Jay Newland derrière la console, Keith Jarrett, Gary Peacock et Jack DeJohnette gravent en quelques heures sept standards pour honorer la mémoire de Miles, mais aussi un somptueux original, sobrement-mais-élégamment intitulé For Miles et, j’imagine, improvisé sur le vif. Tout aussi magnifique et émouvant, le bref texte imprimé à l’intérieur du livret. Extrait : « Miles never forgot the music ; we will never forget Miles. » Nous aussi.

Chaque jour jusqu’au 23 août, Fred Goaty & fredgoatylapepitedujour (le compte Instagram qui aime les mêmes musiques que vous) vous présentent un “Disquindispensable” à (re)découvrir d’urgence.

“Tom Cat”

Tom Scott & The L.A. Express

Ode

1975

Ils étaient félins pour l’autre ces cats à la patte et à la griffe sans égal, jazzmen fous de pop, de folk, de soul, de funk et de blues. Comme les Crusaders, le L.A. Express était un groupe avec lequel beaucoup d’artistes, et pas des moindres (Joan Baez, Barbra Streisand, George Harrison, Joni Mitchell…), voulaient faire de la musique. Dans sa première incarnation, le L.A. Express était composé de Tom Scott au saxophone, Larry Carlton à la guitare, Joe Sample aux claviers – yep, appelez ça la “Crusaders connection” si vous voulez –, Max Bennett à la basse et John Guerin à la batterie. Dans notre premier Disquindispensable du week-end (votre nouvelle rubrique hebdomadaire), Sample et Carlton furent respectivement remplacés par Larry Nash et Robben Ford, et ce dernier signe quelques solis mémorables, sur les grooves à la fois funky et sophistiqués prodigués par Bennett et Guerin. Cerise sur le gâteau, Joni Mitchell chante le refrain de Love Poem.

PS : Un peu à la manière des Headhunters sans Herbie Hancock, le L.A. Express a continué d’exister (et enregistré deux albums) sans Tom Scott au saxophone, mais c’est une autre histoire…

PS II : J’adore la pochette de ce Disquindispensable, illustrée par David McMacken – mais si, vous ne connaissez que lui : les pochettes de “200 Motels” de Frank Zappa, de “Black Market” de Weather Report”, de “Leftoverture” de Kansas ou encore de “Raised On Radio” de Journey, ça vous dit quelque chose, non ?

Jazz Magazine est partenaire de l’édition 2024 du fameux festival. Le point sur une édition haute en couleurs et riche d’une diversité peu commune.

Cette année encore, Cognac Blues Passion promet d’être une expérience mémorable : de Deep Purple, légendes incontestées du rock, qui investiront le Jardin Public à Gloria Gaynor, à la reine moderne du disco, en passant par Faada Freddy, qui apportera une touche de soul et de groove à la Scène 1715 sur l’Avenue du Blues à Cognac, sans oublier Les Pretenders avec leur mélange unique de rock et de new wave, l’immense Fatoumata Diawara, Caravan Palace ou Harlem Lake, le festival est le rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du blues et de toutes les musiques qu’il a engendrées.

Le célèbre festival ne se cantonne pas qu’à la prestigieuse Philharmonie de Paris et à ses autres sites historiques : Atelier du Plateau, New Morning, Dynamo ou encore Studio de l’Ermitage, les concerts se déploient dans une myriade de lieux.

Si certains des événements phare de l’édition 2024 du festival sont bien évidemment programmés dans les lieux historiques du site de La Villette, notamment la Philharmonie de Paris, d’autres qu’on aurait tort de manquer se dérouleront ailleurs : ainsi la palpitante programmation parallèle intitulée Under The Radar, où se distinguent entre autres Emile Londonien et MNK, Sarah Lenka ou No(w) Beauty qui sont attendus au Studio de l’Ermitage, le L’Acoustic Large Ensemble du guitariste Paul Jarret à l’Atelier du Plateau, Le projet Méduse de Célia Kameni à la Dynamo de Patin, tandis que le chanteur Joel Culpepper, dont la première partie sera assurée par la harpiste et chanteuse Sophye Soliveau et son trio, investiront le New Morning pour une date qui s’annonce mémorable.

Il vous reste beaucoup de dates (et peut-etre de lieux) à découvrir en prenant connaissance de la programmation dans son intégralité !

Le festival, dont Jazz Magazine est fier d’être partenaire a réuni un aréopage de stars internationales pour une édition très haute en couleurs !

Le jazz ne connaît pas de frontières et les festivals du monde entier le prouvent. Dont acte avec l’édition 2024 de Jazz Canarias où le meilleur de la production européenne et mondiale se réunit du 5 au 25 juillet. Jugez plutôt : on y retrouvera des vétérans comme la chanteuse argentine Roxana Amed, qui publie ces jours-ci un nouvel album attendu après la réussite d’“Unanime” en 2022, l’incontournable Chucho Valdès avec Irakere 50 pour un hommage cubain de haut vol, ou la désormais célèbre Cécile McLorin Salvant, dont l’aura ne cesse de grandir à chaque album et au fil de tournées qui la consacrent toujours un peu plus comme la grande vocaliste de sa génération.

Les étoiles montantes ne sont pas en reste, entre le prodige Harold Lopez Nussa, le London Afrobeat Collective, le bassiste électrique Ernesto Hermida, le formidable saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana ou encore la révélation du jazz vocal Veronica Swift.

Ils sont encore très nombreux à découvrir avant le grand jour, alors n’hésitez plus et réservez dès aujourd’hui !

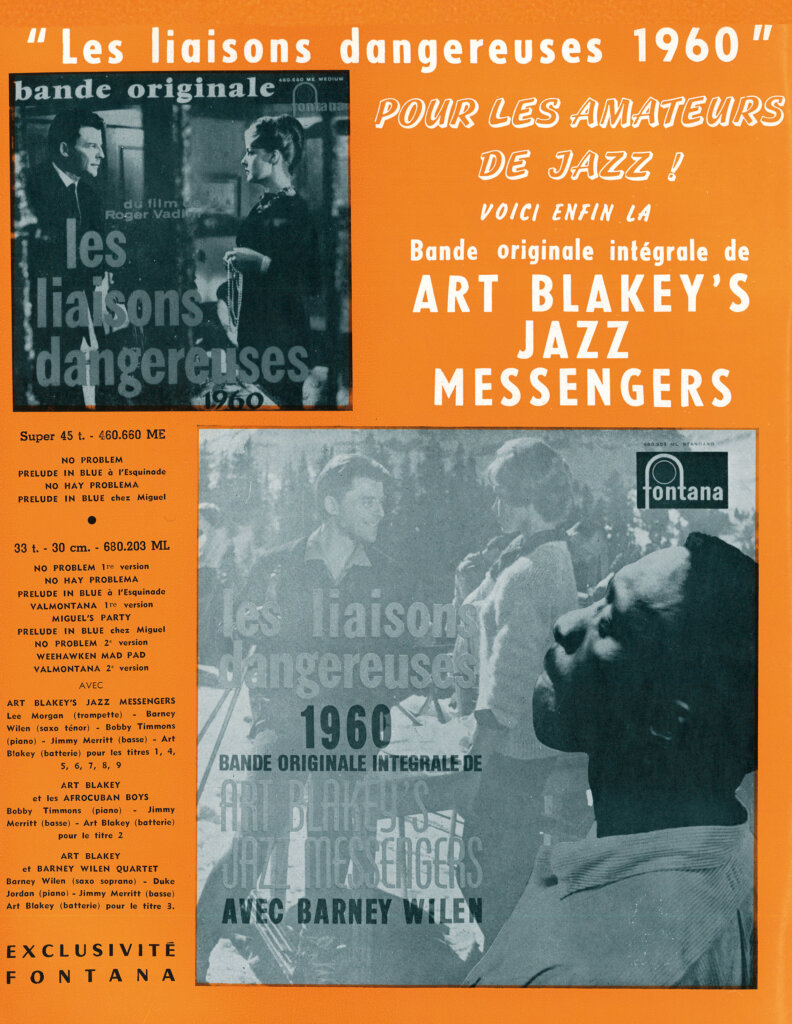

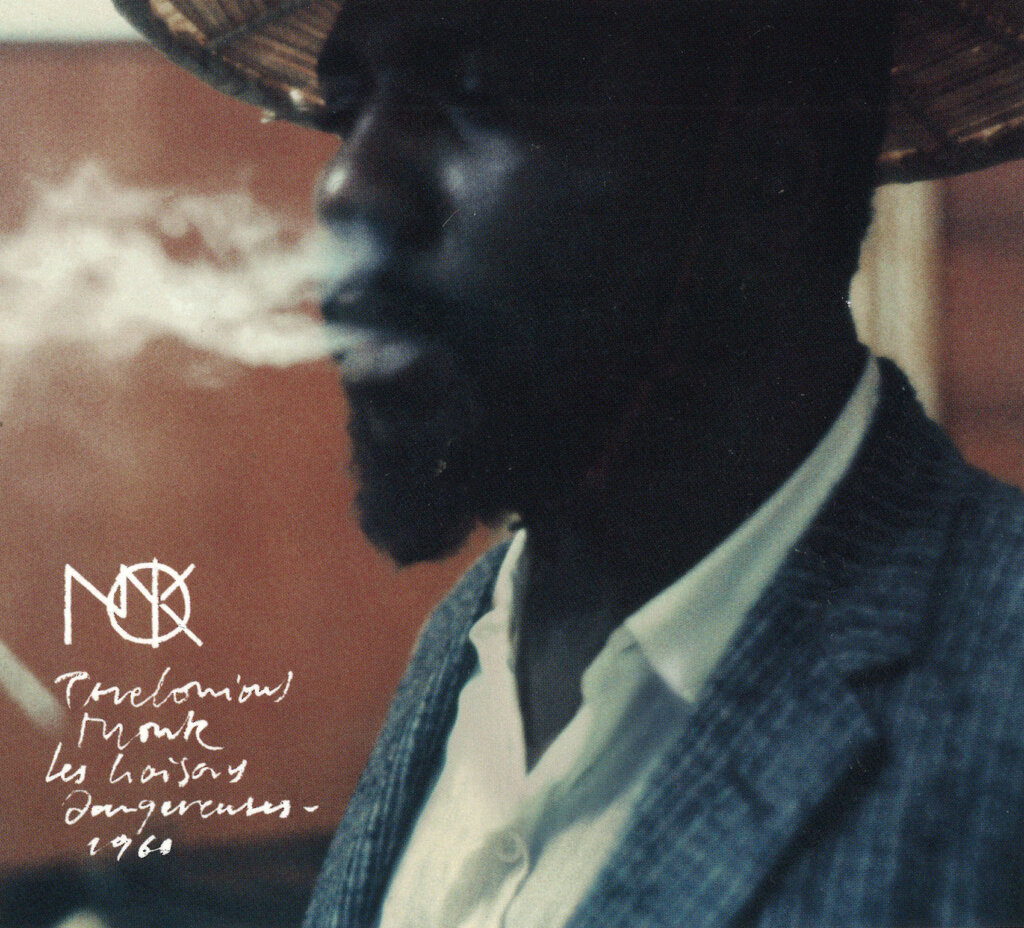

Réédité pour la première fois, ce reportage paru dans le n° 52 de Jazz Magazine en octobre 1959 nous fait revivre l’aventure new-yorkaise de l’enregistrement de la BO du film de Roger Vadim, les Liaisons Dangereuses. Avec le grand producteur Marcel Romano, et Thelonious Monk, Art Blakey, Barney Wilen…

Quand Roger Vadim commença à préparer la réalisation du film Les Liaisons dangereuses, il pensa en illustrer les séquences au moyen de musique symphonique. Plusieurs amateurs de jazz connaissaient son projet et regrettaient qu’il ne pensât pas à faire appel, pour la bande sonore, à des musiciens de jazz. Il leur semblait que le jazz s’imposait, d’autant que le film était une transposition, à notre époque, de l’action du célèbre roman de Choderlos de Laclos. Certes, Vadim n’avait aucune prévention contre cette musique, bien au contraire ; il l’avait, du reste, brillamment prouvé avec le fameux Sait-on jamais. Plusieurs de ses amis lui dirent combien des musiciens comme [Thelonious] Monk, par exemple, pouvaient fournir, en marge de la mise en scène, une musique riche et fascinante.

Un jour, Vadim arriva chez Marcel Romano, au moment où celui-ci écoutait des disques de Monk. Roger connaissait assez peu ce pianiste, mais dès le premier disque qu’il entendit, ses oreilles découvrirent un univers musical nouveau. Quand tous les disques de Monk furent entendus (certains même plusieurs fois consécutives), Vadim déclara qu’il ne saurait plus concevoir une autre base musicale à son film que des mains de Thelonious. Le tournage commençait en février et devait s’achever vers le début du mois de mai. Comme il était question de faire venir Monk justement à cette époque pour une tournée européenne, tout semblait donc s’accorder à merveille.

Vers la fin du mois de mars, Romano eut d’ailleurs l’occasion de faire un voyage éclair à New York dans le dessein de ramener à Paris Kenny Dorham et Duke Jordan dont Edouard Molinaro avait besoin pour son film Un témoin dans la ville. Il profita du voyage pour rendre visite à Monk et à son imprésario Harry Colomby. Il leur raconta le scénario des Liaisons et comprit rapidement que si, dans le principe, Thelonious accepterait de collaborer avec plaisir à cette production, en revanche serait-il très difficile de lui faire signer le contrat relatif à cette affaire. Pour bien comprendre la terrible inhibition que subit Monk à la vue d’un contrat, il faut se souvenir qu’il avait été frustré voici une quinzaine d’années, de ses droits sur l’une de ses compositions les plus fameuses, par les suites d’une signature hâtive au bas d’un perfide engagement. Cette imprudence et ses conséquences fâcheuses l’ont marqué au point qu’un stylo qu’on lui tend est devenu pour lui un objet de crainte douloureuse. De plus, il semblait que Monk ait déjà un emploi du temps assez chargé dans les premiers jours de mai.

Rentrant à Paris, Romano expliqua à Vadim qu’on ne pouvait compter, en toute sécurité, sur la venue de ce musicien, et qu’il serait plus sage d’aller l’enregistrer à New York. Mais comme Duke Jordan et Kenny Dorham étaient à Paris, et que le tournage des Liaisons comportait des scènes de surprise-party avec un orchestre visible, on tourna les plans en question avec Duke Jordan, Kenny Dorham, Paul Rovère, Barney Wilen et Kenny Clarke. Le rôle de ces musiciens devait rester purement figuratif, puisque la séquence n’est pas essentiellement musicale et sert surtout le dialogue. Le tournage du film se poursuivit en mars et avril et s’acheva le 15 mai. Il restait donc, et c’est là que les difficultés commencèrent, à partir de nouveau pour New York avec un découpage précis du film, c’est-à-dire l’indication exacte des minutages des diverses scènes, et à décider Thelonious Monk à commencer le travail.

Monk est l’homme le plus déroutant d’entre tous les jazzmen. Il semble toujours vivre dans un univers qui n’appartient qu’à lui, et dont les voies d’accès semblent impénétrables au commun. Lui-même ne fait que de rares incursions dans le monde extérieur, et toujours de manière imprévisible. Profondément timide, méfiant aussi, il semble se placer dans une position constante de défense, dont le silence et l’apparente indifférence sont les formes les plus fréquentes. Extrêmement intelligent, il reste paradoxalement fermé à la conversation, et seuls ses intimes peuvent avoir avec lui des dialogues cohérents. Pour ce motif, ce n’est pas lui, mais son ami Harry Colomby, qui annonça les excellentes dispositions de Thelonious pour l’enregistrement, et aussi ses craintes d’avoir à signer une cession de droits sur sa musique. Pour aggraver la situation, sa femme Nelly annonça que Thelonious devait partir sous peu à Chicago pour trois semaines. C’est ce qui se produisit au moment où arrivaient des télégrammes inquiets du producteur et de Vadim. Sachant que Monk désirait voir le film avant d’en composer la musique, Romano répondit à Paris que le plus urgent était d’obtenir les autorisations nécessaires pour qu’une copie de travail puisse lui être expédiée. Il mit à profit l’absence de Monk (qui se prolongeait anormalement) pour aller à Newport ou il le retrouva, a son grand étonnement, le 3 juillet. Le travail n’avait pas avancé depuis un mois, et les télégrammes de Paris trahissaient une fièvre bien compréhensible. Il ne fallait donc plus lâcher Monk d’une semelle. La bande de travail étant enfin arrivée, on fixa rendez-vous à l’insaisissable pianiste dans un studio de projection. Il ne vint pas. Une deuxième tentative, le surlendemain, eut plus de succès. Monk vint voir le film en compagnie de sa femme, de son manager et de celle qui devait être la plus efficace des médiatrices : la baronne Nica de Kœnigswarter. Le film eut le bonheur de plaire à tous, d’autant que, par une attention à laquelle Monk fut sensible, les passages ou il devait jouer comportaient déjà des musiques (provisoires) de sa composition, prises sur des disques. Il parut à tous que l’enregistrement ne tarderait plus. En fait, Monk allait faire vivre à son entourage la nuit la plus hallucinante qui se puisse imaginer. Nica avait invité Monk dans sa superbe propriété de Wee Hawken, près de New York, pour s’entendre avec lui sur les compositions qu’il devait préparer.

Ce soir-là, vers dix heures, pour Thelonious, sa femme et ses enfants, la journée venait à peine de commencer. Ils ont choisi de vivre en effet selon une règle à la fois simple et surprenante : les besoins vitaux, tels que le sommeil, l’alimentation, la musique, les jeux, sont satisfaits au fur et à mesure qu’ils se font sentir, sans considération d’horaire. Les deux enfants de Monk, un garçon et une fille ravissants, fort bien accoutumés à ce régime, étaient de la partie. Nica avait décidé de faire accepter le fameux contrat à Thelonious coûte que coûte, et toute la soirée elle ne se sépara plus des documents, pour pouvoir les lui présenter à la seconde où il semblerait disposé à les signer. C’est alors que commença une ronde infernale, qui correspond à l’accomplissement de la vie idéale et libre telle que Monk la conçoit. La maison de Nica comprend, entre autres pièces, une salle de ping-pong au rez-de-chaussée, une salle de musique au premier étage et un salon de télévision au second. A peine arrivé, Monk, qui est passionné de ping-pong, commence avec son hôtesse une partie acharnée. Soudain, il interrompt la partie, monte jusqu’au premier, s’installe au piano, improvise. Nica lui tend timidement le contrat.Il s’enfuit alors vers le salon, mais ne reste qu’une minute devant la T.V. Les enfants ont faim, le disent, et en père prévenant qu’il est, il redescend à la cuisine, pour leur préparer un dîner. A ce sujet, il faut dire que le dîner-type de l’amateur de télévision est, en Amérique, conçu scientifiquement : le repas complet, qu’on achète tout prêt, est fixé entre deux feuilles métalliques serties, qu’il suffit de passer au four pendant quelques instants. On arrache ensuite la feuille supérieure, l’autre servant de plateau. Les aliments contenus dans des alvéoles sont alors prêts pour la consommation et sont choisis de telle sorte qu’il n’est pas besoin de s’aider du regard pour les manger. Thelonious, donc, surveille le dîner des enfants, puis joue à nouveau au ping-pong, puis encore piano, T.V., ping-pong… Nica n’osait même plus sortir la liasse des contrats.

A l’aube, la signature tant espérée n’y figurait toujours pas. Dans l’après-midi, rendez-vous au studio, mais en vain. Certes, Thelonious s’y rendit, mais ne se montra toujours pas disposé à signer. Le surlendemain, nouvelle soirée chez Nica, dans le même style que la précédente. Et enfin, à l’aube, réfugié dans sa voiture mais cerné par tous ses amis, voyant qu’il ne pouvait plus reculer, Monk signa les neuf exemplaires du contrat à la lueur d’une lampe de poche. La détente qui s’ensuivit fut délicieuse ; les embrassades durèrent un bon quart d’heure. Ceci se passait à l’aube du 26 juillet et la musique était attendue à Paris avec anxiété pour le 31.

L’enregistrement eut lieu dans les nuits des 27 et 28 juillet ; au studio, les techniciens avaient pris le parti de laisser tourner constamment une bande magnétique sur les appareils, de façon à ne pas manquer les départs de Monk, rigoureusement imprévisibles. Dans le film, la musique qu’on entendra “en commentaire” de l’image provient de ces deux séances. Celle que l’on entendra “en situation” est jouée par les Jazz Messengers, notamment dans les scènes de cabaret et de surprise-party. C’est Bobby Timmons qui joue (avec des rythmes afro-cubains) dans la séquence de L’Esquinade. Roger Vadim, heureux de voir revenir Romano avec l’enregistrement dans sa valise, l’a été encore plus d’entendre la musique merveilleuse qu’il avait tant attendue.

Cet article est l’un des bonus de notre dossier consacré à la plus grande année du jazz, 1959. Notre n°772 est en kiosque dès aujourd’hui ! Découvrez le nouveau projet de Pierrick Pédron autour de la musique d’Ornette Coleman, l’aventure de Wayne Shorter avec les Jazz Messengers, l’ultime séance de Lester Young, le dernier album de Billie Holiday, et bien d’autres choses encore !

Habituellement peu prompts à s’emparer des compositions du jazz moderne, les chanteurs se jetèrent rapidement sur Take Five, puis, à leur tour, les instrumentistes. D’autres morceaux de “Time Out” furent aussi adaptés. Tour d’horizon.

Par Franck Bergerot

Carmen McRae fut la première à l’enregistrer au Basin Street avec le quartette de Dave Brubeck, sur les paroles de son épouse, Iola (“Take Five”, 1961, Columbia/Sony Japon). Dès 1962, on le retrouve chanté en Tchécoslovaquie par une certaine Gerry Brown au sein du big band de Gustav Brown, et Monica Zetterlund l’interprète en suédois sous le titre I New York. Quant à Richard Anthony, il lui donne desparoles françaises avec Ne boude pas – repris par Jacqueline François, Oliver Twist et ses Twisters, ainsi qu’en sous-titre de la version instrumentale d’Elek Bacsik (“The Electric Guitar Of The Eclectic”, 1962, Fontana / Universal).

Puis, les chanteurs laissent la place à Milt Buckner (“The New World”, 1962, Bethlehem), Quincy Jones (“Strike Up The Band”, Mercury, 1963). À l’heure de la fusion, George Benson y revient encore (“Bad Benson”, 1974, CTI) et la version d’Al Jarreau crée la surprise quatre ans plus tard (“Look To The Rainbow”, 1977, Warner Bros.). Le comble de l’exostisme revient au tromboniste de ska Rico (“Roots To The Bone”, Universal) et au Sachal Studios Orchestra de Lahore (sitar, sarod, guitares, tabla et cordes symphoniques, “Take Five”, 2000, Sachal Music/Socadisc).

Blue Rondo a la Turk connut un moindre succès, mais, en 1965, Claude Nougaro en tira une formidable course poursuite avec À bout de souffle, après avoir chanté en 1962 Le Jazz et la java sur l’air de Three to Get Ready, également emprunté à l’album “Time Out”(“Sa Majesté le jazz”, compilation Universal). Mais Blue Rondo fut aussi repris par Al Jarreau sous le titre Round, Round, Round (“Breakin’ Away”, 1981, Warner Bros.). Et n’oublions pas les Blue Rondo et Take Five d’Anthony Braxton qui rend hommage aux ambitions expérimentales du compositeur Brubeck (“20 Standards (Quartet) 2003” Leo Records).

Cet article est l’un des bonus de notre dossier consacré à la plus grande année du jazz, 1959. Notre n°772 est en kiosque dès aujourd’hui ! Découvrez le nouveau projet de Pierrick Pédron autour de la musique d’Ornette Coleman, l’aventure de Wayne Shorter avec les Jazz Messengers, l’ultime séance de Lester Young, le dernier album de Billie Holiday, et bien d’autres choses encore !

« Je suis fier de Take Five »

Vers la fin de sa vie, Joe Morello avouait ne pas avoir écouté “Time Out” depuis des lustres. Le disque d’or est bien à l’abri dans son cadre, accroché au mur par sa bienveillante épouse, Jane. Interview téléphonique avec un truculent personnage.

Par Christophe Rossi

« Je me souviens de la première fois où j’ai vu jouer Dave Brubeck : il se produisait au Birdland. J’ai été surpris que sa section rythmique reste dans l’ombre. Les projecteurs étaient seulement braqués sur Brubeck et Paul Desmond. Le batteur se contentait de tenir le tempo, le plus sobrement possible, ne jouant qu’aux balais. Lorsque Dave m’a demandé de rejoindre son quartette pour une tournée, je l’ai prévenu : pas question de jouer comme ça, de manière mécanique. Je voulais pouvoir m’exprimer. Il m’a rassuré en me disant que je pourrais jouer comme je l’entendais. Il a tenu promesse et m’a toujours laissé une totale liberté. Ce qui a fini de me convaincre de rejoindre Brubeck, c’est lorsqu’il m’a demandé : “Joe, crois-tu que l’on puisse jouer du jazz avec d’autres rythmes que le 4/4 ?” Je lui ai répondu : “Bien sûr ! Avec des rythmes en 5/4, 6/4, 7/4, 7/8, tout ce que tu veux !”. Plus jeune, j’avais expérimenté avec toutes ces métriques, et j’avais eu un mal fou à trouver des musiciens à l’aise avec ce type de rythmes. Ce qu’il m’a demandé rejoignait mes concepts et c’était finalement très simple pour moi.

“mon solo de batterie était quelque chose de nouveau. Il se développait tout en restant sur un rythme en 5/4, et personne ne l’avait fait auparavant. Je me suis beaucoup amusé en jouant ça, mais pour moi c’était naturel.”

Notre premier gig était pour une émission de télé. Dave était étonné que je n’utilise pas de partitions. Nous avons donné ensuite une série de concerts au Blue Note, et il m’a proposé de prendre un solo. Le public est devenu complètement dingue, une standing ovation, ce qui n’était jamais arrivé avec ce quartette ! Mais ça a profondément déplu à Paul Desmond. Il a alors fait du chantage à Dave : “C’est lui ou moi, s’il s’avise de reprendre un solo, je m’en vais.” Les choses se sont finalement arrangées, et nous avons joué ensemble pendant une douzaine d’années.

Nous avons fait tellement de disques ensemble qu’il m’est difficile de me souvenir du titre de certains morceaux… Je ne les écoute plus. “Time Out”, je me souviens que Columbia ne voulait pas le sortir. Ils prétendaient que ça ne se vendrait jamais, avec ces rythmes inhabituels, et qu’il n’y avait aucun swing là-dedans. Je suis fier de Take Five, parce que mon solo de batterie était quelque chose de nouveau. Il se développait tout en restant sur un rythme en 5/4, et personne ne l’avait fait auparavant. Je me suis beaucoup amusé en jouant ça, mais pour moi c’était naturel. Lorsque les gens parlent de technique, ils confondent souvent avec la vitesse. Mon solo dans Take Five n’a rien à voir avec la vitesse, j’utilise plutôt l’espace et une certaine façon de jouer, au-delà de la mesure. Je voulais simplement faire des choses inédites. »

Cet article est l’un des bonus de notre dossier consacré à la plus grande année du jazz, 1959. Notre n°772 est en kiosque dès aujourd’hui ! Découvrez le nouveau projet de Pierrick Pédron autour de la musique d’Ornette Coleman, l’aventure de Wayne Shorter avec les Jazz Messengers, l’ultime séance de Lester Young, le dernier album de Billie Holiday, et bien d’autres choses encore !

« Ce n’est pas dansable ! »

À sa sortie, personne, ou presque, ne croyait à “Time Out” : trop expérimental selon Columbia. Mais quelques mois plus tard, un 45-tours en fut extrait, qui grimpa dans les charts : Take Five, puis Blue Rondo à la Turk étaient sur toutes les lèvres. Dave Brubeck raconte.

« Ce rythme à cinq temps, je l’ai d’abord entendu joué par Joe Morello. Je souhaitais faire un album expérimental avec des signatures rythmiques inhabituelles en jazz. Lorsque j’ai parlé de ce projet aux membres de mon quartette, Joe s’est immédiatement montré ravi. Paul Desmond, qui considérait chaque innovation avec scepticisme, n’était pas très emballé. Eugene Wright, qui était la clé de voute faisant tenir le groupe, se demandait comment concilier tout ça. Mais tout l’art d’un leader est de savoir faire passer ses idées en douceur. Ainsi, j’ai dit à Paul : “Pour la prochaine répétition, tu écriras un morceau en 5/4.” Lorsqu’il est venu chez moi, il m’a dit : “Je ne peux rien écrire en 5/4 – Paul, lui ai-je répondu, je t’ai entendu jouer avec Joe en 5/4 ! ” Lorque Joe jouait son 5/4 en coulisse, Paul improvisait pardessus. Je lui ai demandé s’il avait noté quelques idées. Tout ce que je voulais, c’était un début de morceau et un solo de batterie pour que Joe joue un solo en 5/4. Paul m’a dit qu’il avait écrit deux thèmes. Il me les a joués sur ce piano [il montre son Baldwin] qui a été le premier à entendre Take Five. Alors, j’ai dit à Paul : “Si on combine ces deux thèmes, on obtient un morceau classique de jazz [avec un thème qui se répète trois fois et un pont entre les deuxième et le troisième thèmes], sauf qu’il est en 5/4.” Même Paul l’a aimé. On a donc commencé à le répéter dans mon salon et j’ai proposé de l’appeler Take Five. Et Paul s’est étonné : “Take Five ? Pourquoi l’appellerait-on ainsi ? — Parce que c’est en 5/4. Et parce que l’on dit souvent ça.” [« To take five » peut vouloir dire : prendre une pause de 5 minutes ou prendre 5 mesures de solo, NDLR.] Il a répondu : “Je n’ai jamais entendu personne dire “take five” ‑ Tu es bien la seule personne au monde qui ne connaisse pas cette expression !” Quoiqu’il en soit, Take Five est devenu le titre de ce fameux morceau où je garde le rythme à cinq temps du début de l’introduction à la fin. En concert, c’est le morceau que j’attends avec impatience tout au long de la soirée, en me demandant jusqu’où on parviendra à improviser sur un seul accord.

BATAILLES D’AIRS

Le rythme de Blue Rondo à la Turk, je l’ai entendu par des musiciens de rue à Istanbul. C’était fascinant. L’un des musiciens – il s’appelait June Eight, parce qu’il était né le 8 juin – m’a expliqué : “C’est notre blues à nous. On grandit en improvisant sur ce rythme.” J’ai décidé de composer un morceau sur ce rythme et je l’ai appelé Blue Rondo à la Turk. Nous avons aussi été en Inde, où les musiciens que nous avons rencontrés nous ont dit que Joe était le premier grand batteur venu d’Occident qu’ils entendaient. Joe était vraiment un batteur à part à l’époque, capable de jouer des morceaux très compliqués et aussi des choses très mélodiques. Ainsi, dans Everybody’s Jump, qui comporte un solo de batterie, l’on peut vraiment reconnaître la mélodie du morceau dans son jeu sur les différentes éléments de la batterie. Pick Up Sticks est une référence aux baguettes. Paul ne voulait pas que Joe joue avec des baguettes. Il préférait le jeu plus doux des balais et c’était un sujet de débat entre nous à l’époque. On était très dépendants les uns des autres et on s’écoutait beaucoup. Paul me parlait souvent avec son saxophone en jouant la mélodie d’un autre air que celui que nous étions en train d’interpréter. Par exemple, il me disait : “Arrête de jouer dans trois tonalités à la fois.” Et si, dans le morceau suivant, je continuais à jouer des combinaisons harmoniques extravagantes, il se mettait à jouer au milieu de son solo : “Tu me rends dingue. Qu’est que je t’ai fait ?” [“You’re driving me crazy. What did I do to you” : soit les paroles du standard You’re Driving Me Crazy]. Ou alors, si je jouais un accord qui l’empêchait d’aller dans la direction qu’il souhaitait, il me jouait : “Donne-moi de l’espace, beaucoup d’espace dans le ciel étoilé, ne me retient pas enfermé” [“Give me Land, lots of land under starry skies above, don’t fence me in”, paroles de la chanson Don’t Fence Me”]. Parfois, Joe lui répondait à la batterie de la même façon. On se livrait des bataille d’airs au sein du quartette.

“Chez Columbia, personne n’a été convaincu par l’album “ Time Out ”. ‘Il n’y a que des originaux. Ce n’est pas dansable. Vous voulez un tableau sur la pochette. On n’a jamais fait ça auparavant.’”

GRANDES OREILLES

En tant que musiciens, nous avons conscience de choses qui échappent aux autres. Ainsi, lorsque l’on fait de longues promenades solitaires à cheval et que ce dernier adopte une allure régulière, on est bercé par le bruit des sabots qui vous inspire des rythmes. J’y superposais mentalement des rythmes différents – cinq sur trois ou cinq sur deux – et c’est ainsi que s’est construite ma conception du rythme. Où que j’aille, mes oreilles sont attentives aux sons qui m’entourent. Ce sont parfois des grillons, parfois le murmure de l’eau d’un ruisseau. Strange Meadow Lark est mon imitation de l’alouette, que j’ai entendue en Californie du Nord. D’autres fois, c’est juste le vent. Je me souviens d’un soir où le vent a soufflé au son d’une quinte diminuée toute la nuit. C’était un son très bruyant. Et je me suis dit qu’un jour je l’utiliserai dans un morceau. Je me souviens aussi d’un moteur à essence qui produisait les rythmes les plus fous. Ils n’étaient pas aussi réguliers que ceux des sabots d’un cheval, et j’essayais d’associer un rythme régulier à ce rythme étrange et fou de pompe à essence.

LES OISEAUX

Chez Columbia, personne n’a été convaincu par l’album “ Time Out ”. “Il n’y a que des originaux. Ce n’est pas dansable. Vous voulez un tableau sur la pochette. On n’a jamais fait ça auparavant.” Une seule personne a aimé l’album. C’était le président de la Columbia, Goddard Lieberson qui était également compositeur et arrangeur. Il m’a dit : “Dave, j’en ai assez d’entendre Stardust et Body And Soul. Ça, c’est vraiment original. Donne moi une copie de Blue Rondo à la Turk et de Take Five. Demain, je vais sur la Côte Ouest pour rencontrer les représentants de Columbia : je veux leur faire écouter cette nouveauté.” Mais ils n’ont pas aimé non plus. Au début, l’album est passé presque inaperçu. Personne n’en faisait la promotion. Mais deux disc-Jockeys, l’un à Cleveland et l’autre à Chicago, ont commencé à le passer. Le public en redemandait. De retour d’Europe, on s’est rendu compte que Take Five était devenu un tube. Sur les campus où nous allions jouer, on entendait “Time Out”. Et partout dans le monde, en concert, devant les juke-box ou la radio, on dansait sur cette musique qui avait été jugée indansable. Sur Take Five notamment, le public se déchaînait ! C’était fabuleux de voir le succès mondial de ce disque qui se voulait expérimental. Pourtant, je n’avais pas recherché le succès. Je voulais juste proposer une musique innovante et créative en me démarquant de ce jazz uniforme en 4/4. Et j’ai ainsi ouvert la voie à de jeunes musiciens talentueux qui ont repris le flambeau pour composer une musique encore plus complexe, beaucoup plus recherchée. Un jour, j’ai entendu une immense volée d’oiseaux chanter Blue Rondo. [Il chante la première mesure en boucle.] Je appelé ma femme, Viola, et les enfants : “Il faut absolument que vous entendiez ça. Soit je suis en train de rêver, soit les oiseaux chantent Blue Rondo à la Turk.” Ils sont sortis et ils m’ont dit : “C’est vrai, ils le chantent !”

D’après une interview recueillie par Russell Gloyd, filmée par Chris Lenz en 2003 (Disponible dans la réédition Jazz Legacy de “Time Out”.).

Cet article est l’un des bonus de notre dossier consacré à la plus grande année du jazz, 1959. Notre n°772 est en kiosque dès aujourd’hui ! Découvrez le nouveau projet de Pierrick Pédron autour de la musique d’Ornette Coleman, l’aventure de Wayne Shorter avec les Jazz Messengers, l’ultime séance de Lester Young, le dernier album de Billie Holiday, et bien d’autres choses encore !

« L’amour planait sur ce groupe »

“Time Out” a aujourd’hui soixante-cinq ans. En 2009, qu’est-ce qui faisait encore courir Dave Brubeck ? Retour sur une carrière entamée… en 1942 !

Par Jean Levin

Il semble que, comme pour Thelonious Monk, la pensée musicale et la force des compositions l’emportent chez vous sur les canons traditionnels du toucher de piano.

Il a une grande similitude entre improvisation et composition. Les opposer est artificiel. Cela tient à la manière dont fonctionne la pensée créatrice. La manière d’avancer, le processus, le “work in progress” sont aussi importants que le résultat final.

Est-ce pour cette raison que vous donnez toujours autant de concerts et vos enregistrements live sont nettement plus nombreux que les séances en studio ?

C’est l’une des raisons. On ne sait jamais à quel instant de l’improvisation le profil d’une nouvelle composition va surgir, une idée de développement à laquelle je n’avais jamais pensé jusque-là, ou une solution inédite pour résoudre une question harmonique ou rythmique. C’est d’ailleurs pourquoi je prends souvent comme titre de mes albums le lieu du concert, celui de “l’expérience”. À commencer par “Jazz At The College Of Pacific” en 1953. Il y a eu “ Carnegie Hall ”, “ Berlin Philharmonie ” et des dizaines d’autres. Ce moment-là et cet endroit-là sont totalement spécifiques. À condition d’être intensément “présent”.

Vous avez étudié avec Darius Milhaud au Mills College d’Oakland. Qui d’autre vous a marqué aussi profondément ?

Je me sens redevable à Jean-Sébastien Bach. Et au chant grégorien qui l’avait précédé. Mais sur le plan du développement personnel, l’influence la plus forte est celle de Milhaud.

Vous avez publié un texte dans DownBeat en 1950 qui apparait singulièrement visionnaire aujourd’hui. Vous y annonciez l’émergence de la world music et espériez que le jazz sache y puiser une inspiration… Le fait d’avoir grandi dans une ferme, où votre père élevait des chevaux, vous a-t-il aidé à ressentir cette universalité ?

Les philosophes prétendent que l’on ne peut connaître le monde que si l’on sait explorer un mètre carré de terre près de chez soi. En ayant grandi dans un ranch, j’étais dans une totale proximité avec la nature et les animaux, mais aussi avec ceux qui venaient travailler là avec des cultures et des trajectoires différentes. C’est comme ça que j’ai pu tomber amoureux d’un classique du Far West comme The Red River Valley et reprendre des chansons mexicaines, portugaises ou des Indiens d’Amérique que chantaient les cow-boys de mon enfance.

L’importance donnée à l’élément rythmique de votre musique est-il la clé de votre reconnaissance par la communauté afro-américaine ?

L’une des influences les plus déterminantes de ma jeunesse a été l’écoute des enregistrements réalisés au Congo Belge lors de l’expédition de Dennis Roosevelt. J’ai tout de suite compris que le jazz avait beaucoup à apprendre de la complexité des rythmes africains.

Pourrait-on dire que vous appartenez à la même famille pianistique que Duke Ellington ou Thelonious Monk ? Ceux qui n’oublient jamais qu’il s’agit d’un instrument de percussion…

Je le revendique totalement !

Un mot s’impose lorsque l’on considère l’ensemble de votre carrière, c’est celui de fidélité : Paul Desmond, le clarinette Bill Smith, le quartette actuel, la formation avec vos fils, votre épouse Iola rencontrée au College… Il y a là un sens de la famille, au sens large.

Je ressens une profonde fraternité avec les jazzmen que j’ai pu admirer. Je me suis toujours senti humainement très proche des musiciens de mon orchestre. Tenez, aujourd’hui par exemple, je suis impatient de retrouver Bill Smith à Seattle où le quartette va bientôt aller jouer. Je sais que je vais lui demander de jouer avec nous. Je l’ai rencontré en 1946 au Mills College d’Oakland. Nous sommes toujours restés très proche. Quant aux membres de mon quartette ou à mes fils, j’éprouve à leur égar un profond mélange de respect, d’admiration et d’amour. Et je sais que c’est réciproque…

Les dix premières années de votre carrière ont été particulièrement difficiles. Est-ce dans cette adversité que vous avez bâti une inébranlable détermination et confiance en vous ?

Beaucoup d’autres amis musiciens de San Francisco étaient tout autant dans la panade et nous étions toujours prêts à partager une boîte de haricots. Ce sont des circonstances qui vous forgent le caractère ou vous brisent à jamais. Mais c’est l’occasion d’affirmer votre identité et cette lutte apporte une profondeur à ce que vous créez.

“Ce fut difficile de trouver une rythmique qui comprenne ma démarche. Le jour béni où j’ai pu assembler Joe Morello et Eugene Wright, tout est devenu possible”

Deux autres mots semblent vous avoir servi de fil conducteur : “innovation” et “créativité”. Après plus de soixante ans de carrière, comment garder la fraîcheur ?

C’est une discipline intellectuelle permanente. J’essaie de ne pas me défiler quand je suis confronté à un problème au quotidien, qu’il s’agisse de musique ou des choses de la vie. Le prendre à bras le corps et le résoudre. Autant que possible…

Dès l’Octet de vos débuts, vous avez familiarisé le jazz à “l’art de la fugue” hérité de J.S. Bach. Était-ce plus facile d’“oser” sur la West Coast, où l’expérimentation musicale était une constante quasi philosophique ?

Dans l’Octet, nous étions plusieurs élèves de Darius Milhaud. Nous avions énormément appris de lui sur le plan de l’intégration des éléments classiques. Il nous encourageait à développer notre créativité tous azymuths. Qu’il s’agisse d’oratorios, d’opéra, de musique pour ballet, etc. On s’en inspirait pour appliquer ensuite ces idées dans un contexte de jazz. Nous adorions improviser en contrepoint, par exemple. Milhaud nous encourageait à étudier les chorals de Bach et son utilisation du contrepoint. Et il nous faisait écrire des fugues.

Vous avez mis du temps à trouver une rythmique régulière.

Mon premier batteur, celui du Trio, Cal Tjader, était extrêmement doué. Herb Barman et Bull Ruther ont amené un vrai sens du swing comme dans l’album “Look for the Silver Lining”. Lloyd Davis aussi a apporté sa marque, comme en témoigne “Jazz at Oberlin”. Et j’ai pris du plaisir avec la paire que constituaient Norman ou Bob Bates avec Joe Dodge. Mais ce fut difficile de trouver une rythmique qui comprenne ma démarche. Jusqu’au jour béni où j’ai pu assembler Joe Morello et Eugene Wright. À partir de là, tout est devenu possible. Pour pouvoir enregistrer “ Time Out ”, il me fallait un Joe Morello !

Paul Desmond, Gene Wright, Joe Morello et vous : dix-sept ans de vie commune ! Parvenez-vous à analyser cette alchimie ?

L’amour planait sur ce groupe. D’ailleurs ma collaboration avec Paul n’a pas cessé lorsque le quartette s’est dissous. Nous avons joué notre premier concert commun dans les années quarante et j’étais à ses côtés pour sa dernière apparition sur scène, au Lincoln Center de New York, quelques semaines avant sa mort, lorsqu’il se savait condamné.

Paul Desmond a utilisé le concept d’Extra Sensorial Perception pour définir votre relation. Le duo n’était-ce pas le format idéal pour vos échanges ?

Enregistrer en duo était une idée de Paul. Il était convaincu que nous n’avions pas besoin d’une section rythmique. Par instant cette ESP était d’une telle intensité que chacun de nous était dans un état second.

Vous avez joué devant huit Présidents des États-Unis, dans les plus grandes salles des cinq continents, pour toutes les télévisions…

La chance y est pour beaucoup. Je n’aurais jamais joué pour John Kennedy s’il n’avait pas eu Pierre Salinger comme attaché de presse : il venait souvent m’écouter au Geary Cellar de San Francisco quand il était journaliste au S.F. Chronicle. Salinger était un excellent pianiste classique et, du coup, ma démarche l’intéressait. Barack Obama raconte dans son autobiographie que le premier concert de jazz auquel il assista, lorsqu’il avait dix ans, fut celui du groupe que j’avais avec mes fils lorsque nous sommes allés jouer à Hawaii.

Les nombreux prix et décorations que vous avez reçus à travers le monde n’ont-ils pas altéré votre goût de l’innovation ?

Ma plus récente composition, Ansel Adams: America, devrait vous rassurer… Il s’agit d’une commande pour orchestre symphonique destinée à accompagner la projection des photographies d’Ansel Adams. J’ai eu à penser en termes visuels. Juste avant, j’ai écrit un mini opéra pour le festival de Monterey à partir du roman de John Steinbeck, Cannery Row. Il fallait se projeter dans des époques et des contextes différents. Les récompenses dont vous parlez saluent une œuvre passée, mais je continue à me projeter sur les futures !

En 1974, votre discographie comporte une curiosité, votre association avec Lee Konitz et Anthony Braxton.

C’était Michael Cuscuna eut envie de voir ce qui pourrait naître d’un tel assemblage. Anthony Braxton m’avait manifesté son amitié et m’avait vigoureusement défendu à un moment où je faisais l’objet de violentes critiques. Y compris à Paris…

Pourquoi avoir choisi Gerry Mulligan lorsque vous avez dissous le quartette avec Paul Desmond ?

Entre Gerry et moi, c’est une longue histoire. J’avais trouvé son tout premier engagement professionnel et je lui avais permis d’enregistrer dans la foulée pour Fantasy. Nous avions toujours eu une profonde estime réciproque et il s’est imposé naturellement après le départ de Paul : George Wein voulait organiser une tournée au Mexique avec moi. Gerry était dans mes bagages. Wein a suggéré Alan Dawson comme batteur et j’avais déjà joué avec Jack Six. On est parti comme ça pour le Mexique et le groupe a duré sept ans ! Un quartette formidable : réécoutez l’enregistrement de la “Berlin Philharmonie”.

Avec Jerry Bergonzi, en 1979, l’expérience fut plus courte…

Certes, mais il m’a emmené dans un feeling plus contemporain. Soir après soir, l’aisance et l’inspiration d’un musicien aussi jeune m’éblouissaient. Dans les choses qui comptent, il y a eu également par la suite une section rythmique sur laquelle je me suis rarement exprimé, celle qui réunissait mon fils Dave à la basse électrique et Randy Jones à la batterie. Bill Smith était le clarinettiste. Écoutez la complexité de Tritonis, enregistré en concert à Moscou. J’ai dû le retirer du répertoire, car Chris est le seul bassiste qui arrivait à se sortir de ce cinq temps…

Votre quartette actuel comprend le saxophoniste Bob Militello, le bassiste Michael Moore et le batteur Randy Jones. Comment expliquer le peu de reconnaissance dont ils bénéficient encore à titre individuel au regard de leur talent ?

C’est une vraie question. Ça fait trente ans que je joue avec Randy et Bobby. À chaque concert ils font un triomphe. Mais peut-être n’ont-ils pas le loisir – ou l’envie – de développer une carrière personnelle. En tout cas, je mesure ma chance de les avoir à mes côtés.

Cet article est l’un des bonus de notre dossier consacré à la plus grande année du jazz, 1959. Notre n°772 est en kiosque dès aujourd’hui ! Découvrez le nouveau projet de Pierrick Pédron autour de la musique d’Ornette Coleman, l’aventure de Wayne Shorter avec les Jazz Messengers, l’ultime séance de Lester Young, le dernier album de Billie Holiday, et bien d’autres choses encore !