Après-midi dominicale dans le duplex parisien où le batteur Guilhem Flouzat a grandi et qui a abrité quelques autres musiciens, dont le saxophoniste Adrien Sanchez à son arrivée à Paris. Ce dernier y était de retour pour présenter en avant-première l’album de son trio “Titta”.

Rentrant le matin même de deux soirées au Blue Perry Jazz Club en Sud Charentes, Adrien Sanchez présentait son trio – le contrebassiste Florent Nisse et le batteur Fred Pasqua – à son public parisien le plus intime à l’occasion d’un concert privé. Un trio équilatéral pas vraiment nouveau mais au sein duquel le ténor a pris l’initiative pour produire cet album “Titta” enregistré en deux séances, les 16 septembre 2020 et 15 juin 2022. Esthétique très ouverte autorisée par des complicités qui ne datent pas d’hier, ici affranchies de tout autre support harmonique que la contrebasse. Une ouverture rubato pour un improvisation motivique partant d’une gamme descendante alternée de cinq notes, simple bouton que l’on verra croître, s’ouvrir et fleurir sous les doigt du saxophoniste et du contrebassiste dans une symphonie de cymbales débordant progressivement sur les peaux. Le batteur enchaine sur un back beat aux saveurs néo-orlénaises réinventées par la dimension populaire, presque folk, de la mélodie du sax. Suivra une chanson, une vraie, dont le titre m’a d’autant plus échappé que je n’en connaissais pas l’air ; une reprise d’It Should Have Happpened A Long Time Ago de Paul Motian qui n’a ici rien d’étonnant : le regretté batteur est visiblement ici vénéré au même titre que Charlie Haden, Adrien Sanchez poursuivant des voies qui furent ouvertes par les ténors post-ornettiens tels Dewey Redman ou Charles Brackeen. Final en hommage aux amis du collectif Onze Heures Onze intitulé Vingt-trois Heures Vingt-trois. Un concert bref, concis, sans temps mort pour un chaleureux disque à paraître le 29 mars prochaine et présenté sur la scène parisienne le 3 mai. Franck Bergerot

À peine débarqué à Nevers, on s’invite à la “Noce”, une bourrasque de percussions et pianos imaginée par Benjamin Flament, Sylvain Lemêtre, Denis Chouillet et Roberto Negro.

Sitôt sauté du bus à l’issue de 9 heures de galères ferroviaires assez distrayantes en provenance de Strasbourg (grand connaisseur des aléas de la circulation ferroviaire, Xavier Prévost évoque dans son compte rendu du concert solo de Paul Lay, les déboires rencontrés par ce dernier en provenance de Nantes), revoici l’écrin à l’italienne du théâtre de Nevers, avec un drôle de dispositif sur scène. Au premier plan, deux pianos à queue en vis-à-vis. Derrière eux surélevé sur un praticable, un capharnaüm de tringlerie et d’objets en tous genres, posés ou suspendus, avec une dominante de couleur signalant le végétal, le tout gagnant en lisibilité au fur à mesure que l’œil s’habitue, identifiant une gigantesque installation de percussions et autres idiophones. J’aime bien ce mot idiophone dont sont friands les ethnomusicologues dont j’ignore l’origine grecque du préfixe, pensant plutôt à idiot, l’idiot du village, le simplet, le fada, mais parfois plus averti que ses voisins, illuminé comme doté d’un sixième sens. On peut aussi dire autophone, en ce que ces “objets” musicaux plus anciens que les membraphones, cordophones et aérophone, ne nécessitent aucune facture et se suffisent à eux-mêmes, tels ces pièces du bois ou le métal que l’on percute, que l’on entrechoque ou entrefrotte, ou la calebasse dont on secoue les graines qu’elle contient. Et peu importe que ces idiophones aient inspiré l’imagination de facteurs d’instruments qui ont perfectionné leurs qualités acoustiques et leur maniabilité en inventant ou améliorant, xylophone, glockenspiel, cajon, tambours à fente ou à eau, woodblock, claves, triangle, maracas, castagnettes ou güiro.

Sylvian Lemêtre et Benjamin Flament (soit le duo Cluster Table) ont ainsi organisé à l’arrière-scène tout ce qu’ils ont plus rassembler, voire bricoler eux-mêmes, afin de se faire face en surplomp des deux pianos auxquels viennent “s’attabler”, face à face, Denis Chouillet et Roberto Negro.

À Nevers, on ne présente plus Benjamin Flament, il est du pays, et les familiers des scènes de jazz ont eu maintes occasions de le croiser, notamment auprès du saxophoniste Sylvain Rifflet. Sylvain Lemêtre, à la réputation peut-être plus décalée que Flament sur les marges du “champ jazzistique”, aux frontières des musiques “contemporaines” et “traditionnelles”, nous l’avons rencontré à plusieurs reprises dans ces pages, notamment en septembre dernier aux Émouvantes de Marseille pour son duo Super Klang avec le violoniste Frédéric Aurier . On ne présente plus Roberto Negro dont on ne compte pas les concerts qu’il a donné depuis 2022 avec le quartette d’Émile Parisien, partie émergée d’une œuvre richissime et singulière. On connaît moins sur nos scènes Denis Chouillet, compositeur-improvisateur, évoluant dans les mêmes terrae incognitae que Sylvain Lemêtre où ils se produisent en duo, mais les admirateurs d’Élise Caron ont apprécié leur complicité quasi trentenaire.

Le début du concert est un déferlement rythmique, mélodique, harmonique et timbral, qui nous tombe littéralement de dessus cette installation dont on pourrait craindre l’effondrement. Déferlement dans l’espace, et dans le temps, les événements musicaux se succédant dans une poursuite infernale, qui n’est pas sans évoquer les zappings de John Zorn, les concerts “Stacatoy” de pianos jouets d’Emmanuelle Tat, quelque concerto grosso de boîtes à musique (ça a bien dû se faire aux grandes heures de Donauschingen). D’abord bousculé, chamboulé, balloté d’un évènement au suivant qui circulent à toute vitesse d’un pupitre à l’autre, pupitre au sens figuré, nos quatre compères n’ayant nullement l’air de lire une quelconque partition. Et pourtant d’emblée s’impose une cohérence, d’abord d’une multitude de cohérences juxtaposées les unes aux autres, avec cette sensation de musiques injouables comme Conlon Nacarrow en composa sur cartons perforés pour piano pneumatique (mais ici, on se frotte les yeux, elles sont bien jouées sans l’aide d’aucun automatisme autre que celui d’un jeu de balles pendulaires que Lemêtre met soudain en action), puis de fil en aiguille, l’oreille s’habitue et perçoit une sorte de réseau de liaisons qui font se tenir entre eux ces moments qui nous apparurent d’abord jetés vers l’auditeur dans le désordre. Et de catastrophes organisées en accalmies, on pense à George Crumb, György Ligeti et Maurizio Kagel ; dans les moments les plus lyriques, car il y a de belles respirations, à Béla Bartók ou Morton Feldman. Et ce nouveau programme s’intitule “Noce”. Franck Bergerot

Ce 15 novembre à Strasbourg, trois concerts dont un – le trio d’Angelica Sanchez, Barry Guy et Ramon Lopez –, entendu par Franck Bergerot déjà sur la route de D’jazz Nevers, sur laquelle il croisera peut-être Stéphane Ollivier venu de Nevers le relayer à Jazzdor où le festival bat son plein jusqu’au 24 novembre.

Strasbourg-Nevers, 2 heures de TGV et 4 heures de bus, ça devait me laisser le temps de rendre compte de la soirée d’hier, mais de retard en changement de train pour cause de station annulée, de détournement en correspondance loupée, avec l’espoir au ventre que mon car ne soit pas attaqué par les Iroquois ou bloqué par un troupeau de bisons… serai-je à l’heure pour entendre à 18h30 “Noce” réunissant les percussions de Sylvain Lemêtre et Benjamin Flament avec les pianos de Denis Chouillet et Roberto Negro ? Pour l’heure, tentons de rassembler nos idées sur un ordinateur en peine de batterie et de borne d’alimentation, sans nous laisser distraire par les chers paysages de l’Auxois qui défilent derrière les grandes baies vitrées de l’autocar.

Cette soirée du 15 novembre à Jazzdor avait commencé par une séance d’immersion au Planétarium du Jardin des Sciences avec un concert du trio Equilibrium – la Norvégienne Sissel Vera Pettersen (voix, électronique), le Flamand Joachim Badenhorst (clarinettes), le Danois Mikkel Ploug – accompagné de la diffusion d’impressionnantes mises en scène du mouvement des planètes, des étoiles, des galaxies, des matières intergalactiques, projetées à la surface de la coupole du planétarium qui surplombe et entoure le public.

À moins que ce ne soit le trio qui accompagne cette fascinante projection. Le patron du festival, Philippe Ochem, qui met ici à profit l’existence du planétarium, y programme chaque année des musiques qui lui semblent adaptées à ce genre de prestation. Ne sachant rien de la musique présentée habituellement par le trio, j’ignore si elle s’est trouvée inspirée par la circonstance ou au contraire contrainte par la nécessité de créer une ambiance et de produire du planant. Sons filés, granulés, tremolos, phrases fugitives, ostinatos, vocalises éthérées traitées à l’aide d’un important rack d’effets… je ne suis pas certain de cet inventaire, tant je me suis laissé distraire, captivé par la projection elle-même, spectaculaire, tout en m’interrogeant sur la réalité de ce qui nous était montré et sa qualité fictive, la musique apportant si l’on veut un relatif confort pour qui a peur du vide (l’espace n’est-il pas silencieux ?), là où l’on aspirerait à un commentaire scientifique. Mais ce n’est pas l’objet d’un festival de musique, et je regrette d’autant plus d’avoir loupé la veille la prestation au même endroit dans les mêmes conditions de Kristof Hiriart, Guillaume Roy et Didier Petit. Qu’y ont-ils joué ? L’émerveillement ? La terreur ? La magnificence ? La violence ? Le mystère ? Le spirituel ? La science-fiction ? La Guerre des étoiles ? La parodie, voire une incrédule loufoquerie face à l’inconcevable ? Je les sais capablesen de tout ça et de tout à la fois ? Quatre autres groupes viendront se relayer dans ce même planétarium dans le courant du festival (avec en avant-première une séance en début d’après-midi pour les scolaires) et à considérer les personnalités qui s’y succéderont, on peut s’attendre à des résultats extrêmement contrastés qui me ferait presque rebrousser chemin vers Strasbourg pour savoir.

Tard dans la soirée, c’est avec un sentiment mitigé que je quittai le Centre socio-culturel du Fossé des Treize, à l’issue de la création du saxophoniste Philipp Gropper que nous avions salué dans ces pages pour sa participation aux phénoménaux Killing Popes du batteur Ollie Steidel. Gropper est ici entouré de Gaia Mattiuzzi (voix), Grisha Licthenberger (électronique), Elisabeth Coudoux (basse élecrique, violoncelle), Moritz Baumgärtner (batterie). En dépit d’une écriture abondante, l’impression d’avoir entendu soit l’ébauche de quelque chose à venir, soit ce qui serait destiné à rester un work in progress, reflet de cette vitalité foisonnante et imprévisible de la créativité berlinoise.

Mais les sommets du Morvan m’invitent ici à une pause dans mon récit, pour guetter les tout derniers ors de l’automne parsemant de leurs plumets les pairies gorgées d’eau où pataugent le bœuf charolais et le mouton charollais.

Passé les Têlots, les deux terrils de l’ancienne mine de schiste, et l’arrêt-pipi réglementaire à la Gare d’Autun, je résiste à l’appel des ors encore persistants qui emplissent la vallée de la Canche, et j’en viens au trio de la pianiste Angelica Sanchez, du contrebassiste Barry Guy et du batteur Ramon Lopez. Au départ, une idée de Ramon Lopez qui avait envie de les réunir. Et ni l’un ni l’autre ne se sont fait prier. Le contrebassiste et le batteur se connaissent depuis vingt ans, notamment au sein du trio Aurora du pianiste Agusti Fernandez. Ramon Lopez connaît Angelica Lopez depuis qu’elle l’invita lors d’une de ses résidences à Manhattan. Le trio était programmé pour l’édition de Jazzdor 2020, mais fut deux fois annulé pour cause de Covid. Et le voici enfin. Et voici trois jours que je croise Ramon Lopez dans Strasbourg. Il est aussi peintre, et a laissé dans un parking strasbourgeois, chargées sur le toit de sa voiture, les toiles qu’il vient d’exposer en Autriche et qu’il ramène vers le Perche où il réside. Et il est affamé, affamé de musique, de ce trio qu’il attend depuis quatre ans. Et à les voir tous trois monter sur scène, on voit tout de suite que c’est une faim partagée.

Angelica Sanchez a prévu quelques nouvelles compositions et Barry Guy s’en empare comme s’il les avait pratiquées toute sa vie, en athlète de haut niveau, d’une folle précision, mais moins concerné par la performance que par l’engagement, le partage, l’être là, avec des unissons ou de ces homophonies qu’ils font voler en éclats d’une folle polyphonie comme on exclame son enthousiasme. C’est joyeux, c’est violent, c’est rageur, c’est soudain tendre, ça brasse ou ça égraine, c’est vif comme l’éclair et mon “iphoninstamatoc” ne parvient à les saisir, sinon en mouvement, avec des formes qui surgissent d’un apparent chaos, comme tout à l’heure au planétarium ces figures prodigieuses qui surgissaient des nuées galactiques.

Ramon y grave, frotte, taille, sculpte, coule, fond, démoule,

bat, perce, cuit, patine, esquisse une pulsation qu’il griffe aussitôt puis corrode à l’acide et peint de gras pigments avec un bonheur sérieux d’enfant qui découvre la matière et la couleur. Et lorsque ses deux comparses s’attardent soudain sur la figure de l’ostinato qu’ils semblaient s’interdire jusque-là – cet ostinato dont Samuel Blaser disait l’autre jour à ses étudiants qu’il fallait s’en méfier, que ça sentait la fin –, Ramon se trouve soudain dans la figure du solo de batterie, cette figure du solo qui n’avait pas paru jusque-là, qu’ils avaient fui tous trois, en tout cas pas sous la forme du solo de jazz, mais plutôt chacun se retirant parfois juste pour le plaisir d’écouter l’autre jouer seul. Solo de batterie donc, le plaisir du solo de batterie que l’on accorde au spectateur. Mais c’est une feinte, tout porte à croire qu’ils l’ont prévu comme ça avec cette époustouflante formule pirouettée des trois instruments qui se rejoignent soudain à l’unisson sans crier gare pour clore le concert dans un grand éclat de rire. Ah, voici enfin Nevers. Franck Bergerot

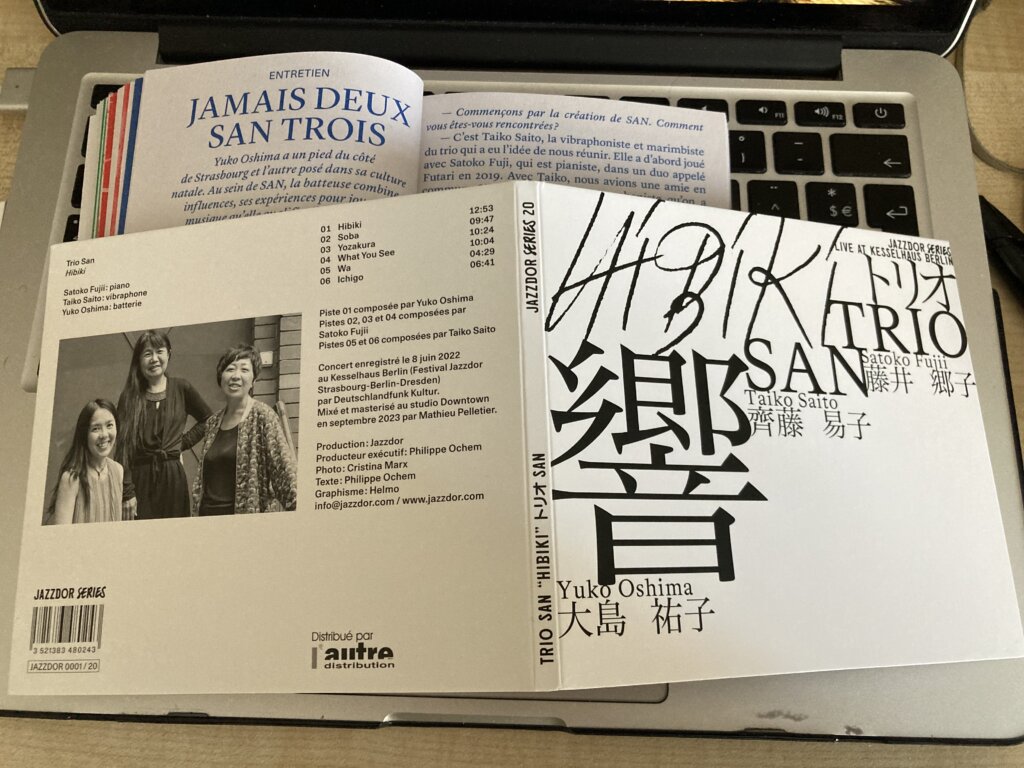

Le Trio San de Satoko Fujii avec Taiko Saito et Yuko Oshima, le chanteur Kristof basque Hiriart invité de Guillaume Roy et Didier Petit, le Brandon Lewis Quartet avec Aruán Ortiz, Brad Jones et Chad Taylor. Encore une soirée pour penser la diversité du jazz.

Je serai relativement bref, m’étant rendu, par une distraction impardonnable, à la bonne heure mais au mauvais endroit pour le concert de 18h au Planétarium du Jardin des sciences où le duo “À l’Est du Soleil” constitué du violoniste alto Guillaume Roy et du violoncelliste Didier Petit accueillait le chanteur basque Kristof Hiriart. J’avais bonne mine moi qui défend depuis des années la migration des cordes du quatuor, avec armes et bagages, aux pays de l’improvisation libre ; moi qui en outre considère avec un vif intérêt le travail de Kristoff Hiriart, très méconnu sur les terres du jazz et néanmoins mentionné dans ces pages depuis 2012 (pour ses duos avec Didier Ithursarry et Jérémy Ternoy avec qui il dirige également l’Organik Orkeztra), sous les plumes de Philippe Méziat, Jean-François Mondot, Robert Latxague, Xavier Prévost et moi-même. En vous dépêchant un peu, vous pourrez retrouver le duo Guillaume / Petit à D’jazz Nevers aujourd’hui à 15 heures, mais sans Hiriart.

Pour le concert du San Trio, j’étais à l’heure au bon endroit mais, en partie vaincu par la fatigue, je n’y ai pas accordé toute l’attention méritée hormis quelques moment de lucidité dont j’essaie d’accorder les souvenirs à l’écoute du disque enregistré en concert à Berlin et tout juste publié dans les Jazzdor Series. Célébration de l’amitié qui peut réunir trois artistes vivant l’une à Strasbourg – Yuko Oshima (batterie) –, l’autre à Berlin – Taiko Saito (vibraphone) – la troisième à Tokyo – Satoko Fujii (piano), mais on connaît déjà cette dernière pour son insaisissable activité cosmopolite d’un continent à l’autre. On est ici à la croisée des mondes, avec cette touche japonaise qui fait dire à Taiko Oshima dans l’interview figurant dans le programme de Jazzdor : « Il nous reste forcément des choses de notre terre natale. » On se souvient du duo décapant qu’elle partagea avec Eve Risser où il restait quelque chose de ce feeling jusque dans cet univers entre brutalité et parodie. Mais elle précise : « Si je parle japonais sur scène, ça me fait sortir les choses différemment. Le plus marquant dans cette culture japonaise que nous partageons dans San, c’est le temps. Le temps entre deux choses, le silence qu’on appelle le ma. »

L’importance de ce “ma” distingue les premières plages du “Hibiki, Live at Kesselhaus, Berlin” du souvenir laissé par le concert d’hier, plus dynamique. À vrai dire – comme l’est toute l’œuvre de Satoko Fujii – ces écritures et ces jouages combinent les héritages du jazz et du classique, avec un certaine brutalité du rock et la délicatesse des musiques de chambre japonaises, tant dans le sens de l’espace que dans le choix des timbres et des tournures, notamment sur le vibraphone. À découvrir d’urgence ce mardi 15 novembre au Périscope de Lyon, vendredi 17 au Pannonica de Nantes ou sur le catalogue des Jazzdor Series.

Et vinrent James Brandon Lewis (saxophone ténor), Aruán Ortiz (piano), Brad Jones (contrebasse) et Chad Taylor (batterie). Si j’avais déjà prêté attention au piano d’Ortiz (tant pour son formidable solo “Cuban Cubism” que pour son trio entendu à Nancy avec John Hebert et Gerald Cleaver), j’étais resté indifférent aux nombreux éloges que j’avais pu entendre ou lire concernant Lewis. Lors du concert d’hier, il ne m’a pas fallu trois minutes pour me laisser convaincre et transporter. Ont volé en éclat toutes mes prévenances contre le discours trop entendu à propos d’artistes de pacotilles sur l’héritage coltranien et la spiritualité. Il y a là une puissance, une projection, une authenticité, une capacité de réinvention qui autorise la référence au quartette de John Coltrane. Et ce qu’il s’agisse d’Ortiz dans la distance qu’il garde avec le modèle de McCoy Tyner par un jeu n’appartenant qu’à lui ; de Brad Jones dans des lignes qui le distinguent de Jimmy Garrison ; de Chad Taylor qui sait se placer en toute indépendance entre les modèles d’Elvin Jones et Rashied Ali ; James Brandon Lewis enfin qui redonne cours, loin de toute nostalgie, sans effet de copie ni d’annonce, à ce flux prodigieux tel qu’il fut interrompu en 1967, avec cette fermeté du discours à laquelle avait renoncé pour partie ses confrères du free. Franck Bergerot

Rien à l’affiche de ce lundi matin du 13 novembre, sous la pluie qui a chassé l’interprète de La Paloma et de Besame Mucho entendu samedi sur le Pont du Vieux Marché aux poissons. Mais Samuel Blaser s’était attardé à Strasbourg pour donner une master class au conservatoire.

Belle salle avec de grandes baies vitrées donnant sur l’Ill, dans ce bâtiment inauguré en 2006, après avoir connu diverses domiciliations depuis sa création en 1855 et celle de sa classe de jazz en 1979 par Bernard Struber, par laquelle sont passées quelques personnalités de premier plan du jazz français.

9h03 : face à une vingtaine de jeunes gens, Samuel Blaser est déjà dans le vif du sujet, le métier, faisant référence à l’ouvrage du pianiste Hal Galper, The Touring Musician : a Small-Business Approach to Booking Your Band on the Road. Bientôt, en matière de présentation, il propose de jouer lui-même un solo : improvisation libre en guise d’autoportrait, mais aussi catalogue de différentes techniques, différentes approches sonores, différentes stratégies d’improvisation avec, pour finir, le surgissement de Creole Love Call de Duke Ellington, occasion de passer par quelques effets très spéciaux.

Au fil de la conversation qui va suivre nourrie des questions sollicitées par Blaser, on lui découvre un passé qui déborde très largement de celui du jazz, suite à une question d’une jeune trompettiste qui l’a surpris inspirant dans l’instrument pour produire certaines notes. Passé le conseil très pratique de ne pas se livrer à cette technique si l’on n’est pas certains de la propreté de sa coulisse, Samuel Blaser la fait remonter aux problèmes rencontrés par Vinko Globokar lors de la réalisation de la Sequenza V pour trombone solo de Luciano Berio. Une entrée dans un parcours d’instrumentiste où la fréquentation de la musique contemporaine qu’il détaille abondamment aura autant compté que l’expérience du jazz et des musiques improvisées.

Samuel Blaser propose alors aux étudiant.e.s de sortir leurs instruments et de constituer un cercle où il se positionne lui-même. Quatorze musicien.ne.s dont quatre femmes : une trompettiste, une pianiste, deux chanteuses. Pas de quoi assurer la parité dans les orchestres de jazz à venir. Comme quoi ceux.celles qui aspirent à une discrimination positive dans le domaine du jazz, devront l’imposer dans les conservatoires plutôt que dans les orchestres existants, sauf à prohiber certains instruments, comme sous Staline qui fit interdire et confisquer les saxophones en 1949.

On commence par produire un son continu, sur une, puis plusieurs notes libres, chacun.e cherchant à se positionner dans ce continuum sonore, notes longues, puis se succédant selon un rythme plus soutenu. Chacun.e est ensuite invité.e à tour de rôle, dans un cycle ininterrompu, à prendre une brève initiative musicale ; dans un second tour, chacun.e essaiera d’assurer la continuité avec ce qui vient d’être joué, les trois batteurs présents s’étant répartis cymbale, caisse claire et tom.

Puis des groupes plus petits sont tirés au sort pour improviser une séquence musicale, les musicien.ne.s étant invité.e.s à observer et commenter rétrospectivement ce qui s’est passé. Nulle question ici de structure, d’harmonie ou de tempo, même si quelque chose d’approchant peut s’imposer par nécessité, par choix, par habitude. Où il est question de se jeter à l’eau ou de s’y aventurer plus prudemment, après avoir tâté la température. Où il est question de prendre l’initiative ou d’attendre l’initiative de l’autre ; donc question de pouvoir, de capacité d’écoute et de prise de décision, une sorte d’école de la démocratie. Où il est encore question de potentialités à saisir ou de piège: émergence d’un tempo, couleur harmonique ou modale, cycle, tempo. Où il s’agit enfin de gestion du temps, d’évaluation des durées, de sens de l’espace, de la nécessité du silence. Deux heures déjà qui se sont déroulées comme une seule. Samuel Blaser, à l’heure où j’écris ces lignes en ce 14 novembre, est au Portugal avec son trio qui se produit ce soir à Porto, demain à Lisbonne, le 17 à Biel en Suisse, pour finir sa tournée en beauté le 18 à la Maison de la Radio. Après quoi, il retrouvera Marc Ducret et le saxophoniste Liudas Mockūnas pour une grande tournée scandinave. How to book your Band on the road ? Franck Bergerot

Un trio qui réinvente Olivier Messiaen, un autre qui ressuscite les musiques collectées par Béla Bartók et un gamelan tel qu’on n’en a jamais vu.

15h : retour dans cette belle salle du conservatoire où nous étions la veille avec Samuel Blaser, Billy Mintz et Russ Lossing. Si ce dernier nous avait évoqué de manière allusive quelques grands pianistes du 20e siècle, cette fois-ci c’est nommément Olivier Messiaen qui est convoqué par le pianiste et compositeur Pierre Boespflug et son Couleur.s Trio avec Jérôme Fohrer (contrebasse) et Eric Échampard (batterie). Des complicités qui se sont faites de longue date à Strasbourg, plus cette affinité du pianiste pour le compositeur du Quatuor de la fin des temps. Les partitions que lui inspire ce dernier m’ont évoqué les suites de Martial Solal, en premier lieu le trio à deux contrebasses Sans Tambour ni trompette, non en terme de vocabulaire, mais par la façon dont Boespflug répartit les responsabilités à travers une musique très écrite, notamment pour la contrebasse aux partitions très précises, tandis que le piano se réserve l’essentiel de la partie improvisée.

Il en ressort une force de conviction d’autant plus grande que, tout en faisant référence à ce qui fait la spécificité de la musique de Messiaen, du langage modal aux chants d’oiseau, la musique de Boespflug est d’une énergie qui renverrait plus aisément au Stravinsky du Sacre, si l’on n’était pas informé de ses intentions. Avec une touche rock ou jazz-rock à laquelle contribue Échampard. Nos trois hommes ne s’en tiendront pas là puisqu’ils nous annonçaient à la sortie du concert l’extension de ce trio à la taille du sextette avec l’adjonction du violoniste Régis Huby, du tromboniste Mathias Mahler et du joueur d’Ondes Martenot Thomas Bloch, cette dernière formation constituant le troisième volet d’un tryptique qui s’était ouvert sur un piano solo. Création annoncée le 17 janvier prochain à l’Arsenal de Metz.

17h : le pianiste, compositeur roumain Lucian Ban qui s’est fait remarquer à plusieurs reprises sur ECM depuis 2013 dans des projets où l’ethnomusicologie a toujours sa part. Loin des fusions à tout crin, c’est en connaisseur des grandes traditions orales qu’il multiplie les échanges. Ici, il revient – s’il ne l’a jamais quitté – au patrimoine musical de sa terre natale, la Transylvanie, telle qu’il fut préservé à travers les collectages enregistrés et les relevés sur partition de Béla Bartòk. Il en a résulté sur le label Sunnyside, l’album “Transylvanian Folk Songs” enregistré avec le concours d’un ancien camarade de Ban, le violoniste Mat Maneri, et un nouveau venu dans sa discographie, John Surman (sax soprano, clarinette basse).

Geste de ménétrier, de fiddler, dirait-on dans sa langue, Matt Maneri tient le violon à sa façon, privilégie la moitié extérieure de l’archet qu’il tient léger sur les cordes, souvent à la limite de l’harmonique et tout aussi souvent en doubles cordes, tandis que la main gauche, sans vibrato, privilégie la première position sur le manche sans craindre les cordes à vide à l’exception d’un échappée momentanée vers l’aigu tout en glissando à la manière des violonistes de l’Inde du Sud.

John Surman privilégie la clarinette basse, comme s’il cherchait à se glisser sous le violon pourtant très peu sonore, tantôt à l’unisson ou au moins en homophonie, avant que de s’éloigner l’un de l’autre, tous deux donnant le sentiment d’une musique émergeant d’une “brume historique” où elle se serait perdue et d’où elle n’aspirerait par totalement à s’extraire de peur de perdre cette qualité imaginaire et légendaire.

Le piano de Lucian Ban, rubato, percuté parfois, directement sur les cordes, ostinato, où soudain s’évadant en un développement que l’on pourrait qualifier de jarrettien s’il n’était pas dépourvu de tout ego superflu. Soudain, sur quelque danserie villageoise, le ton s’élève, un drame se noue, la clarinette basse hausse le ton et le bois parle, lorsque ce n’est pas le soprano qui vient timbrer avec l’expressivité du taragot et cette puissante clarté du son qui chez lui a quelque chose d’une cloche, Surman prêtant à cette résurrection des collectages de Bartok ce qu’il a fréquenté lui-même dans les traditions musicales des Îles britanniques.

18h30 : si l’on reste dans le domaine de l’ethnomusicologie, changement total de décor avec “Polyphène” et son gamelan balinais Puspawarna. Où sommes-nous au juste ? Car voilà que c’est le joueur de darburka frano-libanais Wassim Walal qui en prend la direction. Le gamelan Puspawarna est né à Nanterre en 2011 et réunit musiciens français et balinais autour d’un répertoire toujours vivant, renouvelé par de nouveaux compositeurs : Krishna Putra Sutedja, Sven Clerx, Jérémie Abt, Antoine Chamballu, Christophe Moure (reyong, gangsa), Raul Monsalve (gong), Hsiao-Yun Tseng (ceng ceng).

Il est toujours assez fascinant de constater la perfection d’exécution de ces orchestres dont les parties de tous les pupitres sont d’un complémentarité semblable à celle qui anime une montre. On le as vus d’abord résister à l’assaut de Wassim Walal, sa puissance de frappe et cette polyrythmie où il est au contraire totalement indépendant, quoiqu’il accepte ici à se joindre à la loi du nombre que viennent perturber au milieu du programme l’irruption du violoncelle ensauvagé d’Ernil Eraslan et l’oud électrisé de Grégory Dargent.

Il n’y manquait qu’un trouble-fête du genre de Christophe Hiriart. On ne perd rien pour attendre : il sera là demain 14 novembre au Planétarium du Jardin des Sciences à 18h avec le violoncelliste Didier Petit et l’altiste Guillaume Roy. Puis à partir de 20h30 se succéderont au Fossé des Treize le trio San de la pianiste Satoko Fuji et le quartette de James Brandon Lewis. Franck Bergerot

Les peupliers du bord de l’Ill, les trios de Samuel Blaser et Andreas Schaerer, l’Ex Machina de Steve Lehmann et Frédéric Maurin avec l’ONJ ! Tout l’or de Jazzdor

Daniel Filipacchi, m’a-t-on rapporté lorsque je suis entré à Jazz Magazine, disait : “Mieux vaut un journal qui sort à l’heure avec des coquilles qu’un journal sans coquille qui sort après l’actualité. » C’est une réalité que j’ai souvent éprouvée en publiant mes comptes rendus de concert dans la nuit ou au petit matin du jour suivant. J’ai terminé et publié le papier ci-dessous sur les chapeaux de roue ce 12 novembre vers 14h pour me rendre coudes aux corps sans avoir déjeuné au premier concert de la journée dont vous trouverez le compte rendu au cours de cette nouvelle journée du 13 qui commence. Entre temps, j’ai pris le temps de corriger quelques coquilles et bévues dans le papier ci-desous dans une nouvelle version retouchée à 0h57 puis à nouveau à 7h avant de me rendre à la masterclass de Samuel Blaser, au risque de nouvelles bévues et coquilles, chaque relecture m’amenant souvent plus à récrire et compléter qu’à corriger.

15h : dans la belle acoustique d’une grande salle de répétition d’orchestre du Conservatoire de Strasbourg, Samuel Blaser – pour faire court –, en fait une identité tricéphale, Triple Dip, dont Samuel Blaser est le tromboniste, Billy Mintz le batteur, Russ Lossing le pianiste. Russ Lossing d’abord, une note énorme, profonde, une profondeur d’où tout va surgir et s’épanouir, comme au début de la Sonate en si mineur de Liszt. Lossing connaît probablement son Liszt, mais il en connaît bien d’autres et s’il faut lui supposer quelque héritage pianistique, il se s’arrête certainement pas aux gracieusetés que le piano jazz retient trop souvent de Ravel et Debussy. On pense à Bartok, Messiaen, Stockhausen… On pense aussi à Ran Blake pour l’angularité parfois brutale, à Paul Bley pour cette façon de faire sonner les entrailles du piano aux frontières du lyrisme et de l’abstraction.

Par quel hasard, quelle intuition, quelle préméditation, quelle télépathie le trombone jouera-t-il sa première note pile sur telle note finale d’un long développement solo du piano? Le grain du son, la palette timbrale, la virtuosité combinée des lèvres et de la coulisse, le vieil héritage ellingtonien qui le place au juste milieu entre la souplesse de Lawrence Brown et son trombone-violoncelle et l’expressivité fauve de Tricky Sam Nanton, ses growls et ses wha wha. Mais c’était au siècle dernier, et Samuel Blaser joue l’aujourd’hui, un aujourd’hui enraciné mais sans effet “photo souvenir” (et quand il s’y livre, c’est du côté de ses vieille amours pour Don Drummond, le tromboniste du ska, mais au sein de ce Triple Dip, il n’en laisse rien paraître).

Ping ! Nouvelle coïncidence ou transmission de pensée : c’est Billy Mintz qui fait son entrée sur un accent qu’ils ont pensé tous trois au même endroit sans concertation apparente. Billy qui ? Mintz, 76 ans, une carrière aussi bien remplie qu’elle est discrète, de Lee Konitz à Vinny Golia, d’Eddie Daniels à Perry Robinson, de Gloria Gaynor à Mark Murphy. On n’avait pas encore remarqué sa présence, un peu ronchon côté cour, l’œil clos. Ou peut-être seulement demi-clos, le regard aux aguets sous la paupière, le pavillon auriculaire déployé. Il fait penser à ce bruiteur que j’avais croisé dans le studio d’une dramatique radiophonique, arrivé en blouse grise avec un seau d’eau pour faire la mer, quelques ustensiles pour l’agiter, et d’autres pour simuler une porte que l’on ferme, que l’on frappe, que l’on cloue ou qui grince. On oublie sa batterie, on pense au seau; on oublie en tout cas ce que la batterie peut avoir de gracieux sous les frappes de Jo Jones ou Max Roach. La caisse claire est méchamment timbrée – il saura la détimbrer si nécessaire – la charleston demi-fermée ferraille, les balais utilisés comme cette collection de brosse que trimballait avec lui mon bruiteur. Ça me rappelle Sam Woodyard “clouant des planches” sur ce prodigieux Summertime de Duke Ellington (“Piano in the Foreground”) qui aurait pu servir de B.O. aux premières pages de Tandis que j’agonise de Williams Faulkner et ça colle à la perfection avec les côtés Ran Blake du piano de Russ Lossing. Et lorsque soudain, le swing apparaît dans le cours du concert, soutenu à la main gauche du piano d’une authentique walking bass, Mintz tire un merveilleux tapis de balais sur la caisse claire, ou fait admirablement dialoguer celle-ci avec le chabada alerte et un peu farceur de sa charleston, tardant à faire entrer la grosse caisse dans la danse avant de se livrer à un authentique solo de batterie.

Le reste du temps peut-on parler de solos. Et comment s’y prennent-ils pour se retrouver ensemble constamment dans ces dédales où ils s’aventurent. Ces dédales ? Des lignes rythmico-mélodiques plus ou moins longues, évoquant les lignes brisées de l’Anthony Braxton des années 1970, qui semblent s’allonger et se développer au fil des reprises, parfois de courtes formules mais qui pourraient bien provenir de compostions plus longues. Déjà jouées dans leur entièreté ? Une impression de déjà entendu que Blaser me confirmera après le concert, des fragments de partitions pouvant se mêler à des morceaux dont elles sont étrangères. Fragments constamment transfigurés par des changements de couleurs, de tempo, de phrasé… Avec toujours cet ensemble dont on ne sait toujours pas s’il relève de l’intuition, de l’anticipation, de la télépathie ou d’un scénario précis, appris par cœur, sans une partition visible sur scène (ça n’est jamais que leur cinquième concert sur ce programme). Une chose me sera confirmée plus tard : pas de scénario pré-établi. Tout peut arriver.

Et de ces dédales où ils nous entrainent derrière eux, on sort émerveillés. On rappellera le trio deux fois, dont la reprise de Love Song From Apache (la chanson d’amour du film Apache de 1954, composée par David Raskin et reprise en 1962 par Coleman Hawkins avec Tommy Flannagan sur “Today and Now”). Émerveillement que l’on poursuivra sur disque avec la sortie sur le label du festival, les Jazzdor Series, “Roundabout / Triple Dip”, deux groupes en un : le duo Blaser/Lossing et le trio Triple Dip.

20h30 : sur la scène de la grande salle de concerts, le chanteur suisse Andreas Schaerer (révélé dans les années 2010 avec le sextette Hildegard Lernt Fliegen) présente son nouveau programme “Evolution” avec un vieux complice, le guitariste finlandais Kalle Kalima, et le contrebassiste-bassiste électrique américain Tim Lefèbvre qui du haut de sa réputation acquise auprès de personnalités aussi diverses et prestigieuses que David Bowie, Wayne Krantz ou Donny McCaslin, s’implique corps et âme dans ce “tour de chant”. Car il s’agit de chansons, de chansons pop, affranchies cependant des formats orchestraux conventionnels, osant le dynamisme et les contours grossièrement ébarbés proposés par ces deux comparses, plus acteurs de plein droit qu’accompagnateurs, chansons portées par une voix à la virtuosité jamais gratuite, polymorphe, aux possibilités extrêmes. À retrouver ce mardi 14 novembre à D’jazz Nevers, et le 15 à Paris au Studio de l’Ermitage.

22h : sur la même scène, l’ONJ dans le programme conçu par Frédéric Maurin (direction compositions) avec Steve Lehmann (sax alto, compositions) et l’informaticien de l’Ircam Serge Lemouton, plus le personnel de cet ONJ à géométrie variable : Jonathan Finlayson et Fabien Norbert (trompette), Christiane Bopp et Robinson Khoury, ce dernier remplaçant au pied levé Daniel Zimmermann (trombone), Fanny Meteier (tuba), Fanny Ménégoz (flûtes), Catherine Delaunay (clarinette, cor de basset), Julien Soro (sax ténor, clarinette), Fabien Debellefontaine (flûte, clarinette, saxophone baryton), Stéphan Caracci (marimba, vibraphone, glockenspiel), Chris Dingman (vibraphone), Bruno Ruder (piano, synthétiseur), Sarah Murcia (contrebasse), Rafaël Koerner (batterie). Un début de concert très affecté par une panne de sonorisation. Elle nous a privé de la lisibilité des vents qui d’emblée sur le disque déploie la splendeur de cette extraordinaire palette orchestrale, et en particulier de la section d’anches à un moment où Steve Lehmann est en première ligne et à cet autre où il se livre à une chase haletante avec Julien Soro dont témoigne le disque. On n’en portera que mieux son attention sur la première soliste de l’orchestre après Lehmann, la grande contrebassiste Sarah Murcia, sur le formidable pupitres de xylo-vibraphone (Caracci et Dingman), sur le solo Bruno Ruder qu’il ne jouerait pas plus intensément si l’on venait de lui apprendre que c’est le dernier de sa vie, et sur l’élégance permanente de la frappe de Rafaël Koerner dans ce parcours rythmique et formel semé d’embûches.

Par chance, les choses sont revenues à la normale et l’on put jouir de la diversité des textures où les timbres acoustiques se mêlent aux écritures préalables et aux réactions de l’informatique selon un double dispositif que notre confrère Nicolas Dourlhès de Citizen Jazz a très bien dans un rapport d’entretien très éclairant avec Jérôme Nika, concepteur dans le cadre de l’Ircam du logiciel de traitement du son baptisé Dicy2. Les deux moments les plus spectaculaire, et totalement assumés, de cette rencontre entre la machine et l’instrument traditionnel auront été les entrées de morceaux confiées à Christiane Bopp et Fanny Ménégoz. Si j’avais déjà remarqué la pertinence de cette dernière lors de la répétition générale avant création le 11 février 2022 , je me prête à citer les propos de Jérôme Nika relevés par Dourlhès :

« Je me souviens de Fanny Ménégoz qui a compris très vite, et de manière non formalisée, comment jouer pour amener le système à ralentir le tempo afin d’initier la séquence orchestrale suivante. De toutes manières, le logiciel dépend à la fois du musicien qui capte le type de jeu qui va amener dans telle direction et de la personne qui le paramètre (en l’occurrence Steve Lehman, Frédéric Maurin, Dionysios Papanikolaou, ingénieur du son en live – en l’occurrence, à Strasbourg, Serge Lemouton – ou moi). C’est nous qui indiquons le comportement que le logiciel doit avoir. En soi, il ne prend des décisions locales que parce qu’on lui a demandé d’avoir tel comportement. Mal nourri, il ne donnera rien. »

”Coup de bluff ? Se conjuguent ici les aspirations de longue date de Steve Lehman et Frédéric Maurin. Pour ce dernier qui a su faire de l’ONJ un outil orchestral à la disposition d’autres compositeurs, bâtir un répertoire largement ouvert et élargir les missions de l’institution à travers notamment la création d’un Orchestre des jeunes destiné à rejouer le répertoire français “historique” selon un bel échange intergénérationnel, Ex Machina est tout à la fois l’œuvre maîtresse de son ONJ et l’aboutissement d’un travail commencé au début du siècle avec Ping Machine et qui l’a conduit non à s’emparer du gadget électro pour une vaine gesticulation, mais à approcher patiemment de ce double objectif consistant à interagir avec la machine et à pénétrer au cœur du son, sur les pas des pionniers de la musique spectrale, Gérard Grisey et Tristan Murail ; démarche où l’avait précédé Lehman qui a étudié avec ce dernier à la Columbia University et qui a expérimenté dans ce domaine avec “Travail, Transformation and Flow” (2009, avec déjà Jonathan Finlayson et Chris Dingman) et “Mise en Abîme“ (2014). Et cette matière vibratile, conflictuelle et diaprée, Ex Machina réussit à la mettre en mouvement, en musique. Ce que fera l’ONJ encore ces jeudi et vendredi prochains au Petit Faucheux de Tours, après avoir joué le 10 à Vincennes… et c’est tout!

Jazzdor aura été le seul festival français à programmer Ex Machina. En pleine tendance “electro”, en plein questionnement sur l’intelligence artificielle (ce à quoi Jérôme Nika n’aspire d’ailleurs absolument pas, voir l’article de Dourlhès, l’enjeu étant ailleurs), l’indifférence qui aura accompagné ce projet, tant parmi les organisateurs que dans les médias (en France, voir l’accueil enthousiaste de Downbeat aux États-Unis, et les concerts programmés hors de l’Hexagone) participe de la grande aberration du monde contemporain. En cette époque où, comme le chantait Andreas Schaerer, l’être humain est sensé être capable de surveiller les cours de la bourse sur son portable tout en téléphonant et en tendant sa carte bleue à la serveuse du supermarché, la part de cerveau disponible pour l’écoute musicale n’est peut-être plus suffisante pour accueillir autre chose qu’un couplet-refrain, calibré par le métronome d’une grosse caisse, des mélodies et des harmonies élémentaires. Du moins les organisateurs et les médias, l’œil sur la billetterie et l’audimat, se sont-ils épargné tout effort d’imagination. Franck Bergerot“

Ce soir Bill Frisell sera à l’affiche de la soirée d’ouverture de D’jazz Nevers. Hier, il faisait l’ouverture de Jazzdor sur la scène de la Cité de la musique de Strasbourg où l’on pouvait finir la soirée au Blue Note avec le trio hélvète Uassyn.

18h30 : Bill Frisell rejoint la scène du club attenant à la Cité de la musique, le Blue Note, à l’occasion de l’émission Open Jazz d’Alex Dutilh, en direct du festival Jazzdor. Les deux hommes se connaissent, Bill Frisell laisse un peu tomber sa réserve naturelle et la conversation va bon train, le train tranquille qui est celui du natif de Baltimore, lorsque le natif de Dax annonce une nouvelle édition complétée du live de Wes Montgomery “Full House” qu’il illustre en diffusant S.O.S.

Tour de chauffe à fond de train, puis Johnny Griffin, Wes et Wynton Kelly enchaînent les chorus sous les hourras d’un tutti orchestral récurrent. Les esprits s’échauffent, le ténor trépigne, les cordes fument, la table d’harmonie trépide… et lorsque le thème revient pour un tour d’honneur, le public du Blue Note qui n’a plus un poil de sec exulte si bien que l’on ne sait pas si ce sont les applaudissements du Tsubo Club Berkeley que l’on entend tels qu’ils furent captés le 25 juin 1952 à l’issue de ce morceau de bravoure ou ceux du public du Blue Note de Strasbourg auxquels se joint Bill Frisell qui raconte bientôt comment l’écoute de Wes Montgomery a constitué un tournant dans son parcours de guitariste.

Et pourtant quel contraste entre Wes et ce Bill qui rejoint une heure demie plus tard sa Telecaster sur la scène de la Cité de la musique, suivi de ses complices Thomas Morgan (contrebasse) et Rudy Royston (batterie). Un look de chirurgien-dentiste proche de la retraite qui aurait décidé de remplacer sa blouse blanche par une chemise à carreaux de couleurs vives : « Tenez, installez vous bien, ne craignez rien, je vais vous faire une petite piqure là, vous ne sentirez rien du tout, et vous sortirez tout à l’heure avec des dents neuves. » Je me demande si ce n’est pas moi qui ait écrit récemment qu’il jouait comme on rêve. Facilité. D’autres l’ont peut-être déjà écrit. Mais comment parler de Bill Frisell. Après Django Reinhardt et Charlie Christian, les générations Tal Farlow/Jimmy Raney, Jim Hall/Wes Montgomery, Larry Coryell/John McLaughlin, Sonny Sharrock/Derek Bailey, John Abercrombie/Pat Metheny/John Scofield et le phénomène Jimi Hendrix, depuis quarante ans la guitare a-t-elle connu une seule révolution… à part Bill Frisell.

Mais qu’a-t-il révolutionné ? Je regrette de ne pas avoir pris avec moi les livre Guitare Conversation de Noël Akchoté avec Philippe Robert (Ed. Lenka Lente), j’en aurais bien détourné quelques citations à mon profit. Mais ça joue déjà, la même suite d’accords en boucle, avec d’infimes variations, on pense au Paris Texas de Wim Wenders et au Dead Man de Jim Jarmusch dont Bill Frisell aurait pu remplacer les guitares pourtant géniales de Ry Cooder pour le premier ou Neil Young pour le second. Évitant pareil sacrilège, on se laisse entrainer dans un univers à la Edward Hopper, ces instantanés statiques. On imagine la rue centrale d’une petite bourgade américaine, où il ne se passe apparemment rien, un chien-chien qui court dans le gazon, quelques propos de peu échangés Mrs. entre Watson et Mr. McCullogh de part et d’autre d’une haie, qui laissent cependant deviner de lourds arrière-plans et sous-entendus.

Cette première mélodie minimale qui tourne près d’une demie heure durant avec d’infimes variations, peut aussi nous entrainer sur le mode non figuratif vers des monochromes de Rothko qui se succéderaient en se fondant doucement l’un dans l’autre troublé par de petits éclairs furtifs de couleurs plus acides.

Puis soudain ce premier morceau est brouillé par d’étranges accidents timbraux – voulus ou non tandis que Frisell tâte de la pointe du pied son rack de pédale – et des ajouts mélodiques mis en boucle ou par la mise en boucle d’un fragment qu’il vient de jouer pour en introduire de nouveaux sous ses doigts. Tiens ? Et quelle est cette autre aire ? Look Out For Hope ? Quelque chose comme ça. On fait défiler mentalement la discographie du guitariste dans l’espoir d’en identifier le titre. Puis soudain, survient une abstraction digne de Jim Hall, le tempo se corse, ça swingue soudain sur les accords de La Bamba… ou Twist And Shout (vous souvenez-vous de Twister avec Frisell et Sco sur “Second Sight” de Marc Johnson), occasion de faire jouer un peu plus la rythmique. Non qu’elle n’ait pas joué auparavant, d’une pertinence et d’un souplesse constante, constamment active. Et si l’on avait été plus attentif, on aurait observé qu’elle contribue entièrement à faire vivre ces couleurs. Quelle douceur ont les baguettes de Rudy Royston sur les peaux et cymbales pendant la première partie du concert, sans forcément se voir remplacées par mailloches, balais ou fagots ! Mais soudain, elles se déchainent sans rien perdre de leur élégance et la main de Thomas Morgan, jusque-là parcimonieuse dans sa façon de faire danser le silence autours des notes, s’animent sur la touche comme une grosse araignée. Puis retour au climat initial. Et c’est un acclamation unanime, pas moins fervente que celle qui accueillit Wes au Blue Note tout à l’heure. Bill Frisell revient avec son trio pour un pièce tintinnabulante évoquant à sa façon les vieilles fantaisies bricolées par Les Paul dans son garage au siècle dernier.

Nouveau contraste lorsque l’on pousse la porte qui permet de passer directement du hall de la Cité de la musique à un Blue Note déjà plein. Public plus jeune, debout, bière en main et, sur scène, Uassyn, trio originaire de Zürich : Tapiwa Svosve (sax alto), Silvan Jeger (contrebasse), Vincent Glanzman (batterie). Musique soudain brutale, hirsute en apparence, ascendances du côté du trio d’Ornette Coleman, des angularités d’Anthony Braxton, des systèmes de Steve Coleman… avec une écriture par cellules orchestrales d’une formidable précision sous l’apparence échevelée, évoquant par certains aspects l’écriture du batteur allemand Oli Steidle, sans la touche rock et techno . De francs pianissimos se perdront dans le brouhaha d’un public dont une partie manifeste un intérêt captif et l’autre – parfois la même allée se ravitailler au bar – se faisant plus dissipée et inattentive.

Soit dès cette première soirée, l’empreinte Jazzdor, sous la forme d’une ouverture tant stylistique que cosmopolite et d’une grande exigence esthétique annoncée en ville sur les panneaux municipaux que je croisent en ville en rentrant à mon hôtel. Demain à 15h, le quartette américano-suisse de Samuel Blaser, à 20h30 le trio américano-helvéto-finlandais du chanteur Andreas Schaerer avec Kalle Kalima (guitare) et le formidable bassiste Tim Lefebvre, en première partie du meilleur Orchestre National de Jazz qu’on ait jamais eu, dans le projet, le plus fou de tous ceux jamais imaginés par un ONJ, “Ex Machina” sur un répertoire spectral conçu par Steve Lehmann et Fred Maurin en collaboration avec l’Ircam, et un effectif orchestral de très haut vol à forte proportion féminine.

Quant au trio de Bill Frisell, il fera demain la soirée d’ouverture de D’jazz Nevers. Franck Bergerot

Ce soir, ouverture du festival Jazzdor avec Bill Frisel. « Dernières places », annonce le site. Foncez! On vous raconte demain.

La première fois que je suis venu à Strasbourg, il y a une soixantaine d’années, j’avais été conduit là de Cologne où mes parents séjournaient, pour prendre un train et rejoindre un camp de louveteaux, lorsque mes parent réalisèrent, sur le quai de la gare de Strasbourg, que j’étais en pantoufles, l’un des premiers témoignages d’une distraction endémique qui a laissé quelques souvenirs dans les bureaux de Jazz Magazine et vaut encore aux lecteurs de ces pages quelques coquilles plus ou moins pitoyables plus ou moins savoureuses.

La deuxième fois, c’était il y a bientôt vingt ans. À la nouvelle de la reformation du quartette Quest (David Liebman, Richard Beirach, Ron McClure, Billy Hart), Martine Palmé et moi-même avions sauté dans la voiture du saxophone Éric Séva pour aller l’entendre à Strasbourg où Philippe Ochem, avait voulu avoir la primeur de cette renaissance.

Puis, les bouclages des numéros de Jazz Magazine étant peu propices à courir les festivals, je m’étais contenté de relire avec envie les programmes de Jazzdor sur la maquette des pages concerts du numéro de novembre. J’y trouvais beaucoup de ce que j’ai aimé sur les scènes de ces vingt dernières années et, lorsque j’ai pris ma retraite, si une fidélité ancienne m’a attiré à D’Jazz Nevers, programmé à la même période, il me fallait aller voir ce qui se passe sur les bords du Rhin. Ce que je fais cet automne, à compter de ce soir 10 novembre jusqu’au 15 où je prendrai train et autocar pour me rendre à D’Jazz Nevers.

Avant de quitter mon domicile ce matin, j’ai ressorti le numéro de Jazz Magazine 576 décembre 2006 – je travaillais encore à l’époque à Jazzman – pour relire dans le train Paris-Strasbourg, le portrait qu’avait brossé Robert Latxague de Philippe Ochem dans sa rubrique patron de Festival. Y était rappelé la vocation initiale du “patron”, pianiste se produisant à l’époque avec Jean-Michel Foltz et Michele Rabia. On sent chez ce programmateur-musicien, qui dirigea un club très actif à Strasboug (le Lazy Bird) avant de créer le festival en 1989, cette proximité avec l’actualité musicale que lui confère cette double casquette, que j’ai pu renifler lors du festival hors les murs, Jazzdor à Budapest au printemps dernier, que j’avais devinée à cette enthousiasme avec lequel il avait programmé le retour de Quest. Loin des choix idéologiques, au plus près du geste musical, avec un gourmandise qui donne faim. Et voici le menu qui m’attend dès ce soir, le trio de Bill Frisell avec Thomas Morgan et Rudy Royston; dès demain, le trio de Samuel Blaser, Russ Lossing et Billy Mintz, suivi du programme Ex Machina de Steve Lehmann et Fred Maurin à la tête de l’ONJ. Et pour ces trois formations, je serais venu à Strasbourg même en pantoufles. Franck Bergerot

C’était il y a deux jours, le 2 novembre, au Triton (Les Lilas), le quintette du batteur Fabrice Moreau dont on avait entendu les débuts il y a déjà sept ans à Jazz au Comptoir.

Rarement avait-on entendu un accord aussi grâcieux. Le mot “accord” désignant ici l’action d’accorder le diapason des instruments l’un avec les autres, action qui permettra l’Accord, avec un grand A, cet état où des êtres ou des sons se trouvent reliés les uns aux autres par un tissu de connivences. Mais cet acte d’accorder l’instrument, qui au concert symphonique constitue comme une fantaisie en “lever de rideau”, allant du grotesque au délectable, mais qui est assez peu remarquable au concert de jazz, nous fit croire un instant que le premier morceau avait commencé. Il y eut une petite pause, puis tout commença vraiment, mais tout s’était passé comme si cet accord avait été une micro-répétition sur les premières mesures de leur première partition. Peut-être ce silence était-il prévu sur la partition. D’ailleurs, à quoi pouvait donc ressembler cette partition d’où semblait s’élever une atmosphère, une brume sonore, comme par un matin de brouillard où les détails du paysage, ici les éléments mélodiques, se distinguent sans être vus, à peine devinés, puis émergent doucement, soit que l’œil se soit habitué, soit que le temps se lève. Ce qu’il ne fera d’ailleurs jamais tout à fait. Il faut écarquiller les oreilles pour suivre les filaments mélodiques qui se tissent d’un instrument à l’autre, se dissolvent pour renaître d’un instrument à l’autre pour rassembler l’un et l’autre pour un bref unisson, voire un fugitif tutti de l’orchestre.

L’orchestre, c’est le Fabrice Moreau Quintet, avec autour de son chef-batteur-compositeur : Ricardo Izquierdo le saxophoniste ténor, Nelson Veras le guitariste, Jozef Dumoulin le pianiste, Stéphane Kerecki le contrebassiste, ce dernier remplaçant Mátyás Szandai (encore un orchestre qui pleure ce musicien disparu le 28 août dernier, hommage et concert de soutien à sa famille programmé le 14 novembre au Bal Blomet). Une aventure qui avait démarré par une résidence en 2016 au fil de trois concerts de résidence à Fontenay-sous-bois à Jazz au comptoir et dont nous avions pu suivre le développement quelques mois plus tard intra-murros au Sunside .

Depuis les mailles semblent s’être resserrées, comme dans certains ikat dont la trame est si serrée que l’on n’en distingue plus les fils de différentes couleurs au profit d’autres teintes résultant du tissage. Telle phrase n’est-elle pas apparue jouée par un instrument, qu’elle abandonne déjà celui-ci comme un papillon pour réapparaître sur telle autre, butinant parfois l’une et l’autre à la fois. Sur ces métriques que le contrebasse nous dérobe constamment, l’attention papillonne elle-même, flâne ; l’œil se laisse parfois fasciner par les hésitations des mains du pianiste à ponctuer, à reprendre telle formule mélodique jouée par un autre pour s’y associer, s’en faire l’écho ou la développer de manière linéaire ou dans un bouquet harmonique, voir à se taire restant pourtant suspendues au-dessus du clavier, animées par la tentation d’intervenir à nouveau et guettant l’instant adéquat. Le guitariste est-il le soliste ou le saxophoniste ? Rien n’est jamais sûr. Il y a là des leçons de l’histoire qui se combinent : l’école Tristano, Miles Davis et ses complices du second quintette, Paul Bley, Paul Motian, Steve Coleman, Mark Turner…

Il y a du Shorter et du Turner chez Ricardo Izquierdo, avec une façon de dramatiser ces gammes et arpèges qui montent et descendent sur l’instrument en un vol continu, comme des murmures d’étourneaux ; to fill in disent les jazzmen et leurs commentateurs pour désigner cette façon de remplir, le temps d’aller d’une idée forte à une autre au cours d’une improvisation et qui chez Izquierdo et ces modèles supposés prennent corps par leur aboutissement d’un extrême à un l’autre parfois ponctué d’une fulgurance ; et leur façon de cartographier le territoire harmonique qui se déploie, participant au sens et à la consistance de cette matière sonore (mélodie, rythme, harmonie) vivante qui parfois s’interrompt sans crier gare, sans cérémonial, le discours de l’un des musiciens débordant parfois un peu sur ceux de ses comparses arrivés d’un commun accord au terme du morceau tandis qu’il lui semblait avoir encore un mot à dire.

Avant que d’être batteur, Fabrice Moreau est un authentique poète musical habité par des images, un imaginaire qu’il sait partager avec le public entre les morceaux. À programmer et reprogrammer de toute urgence. Musique nécessaire dans un monde brutal où l’IA nous promet de prendre l’imaginaire en charge, en cage, nous réduisant à des fonctions de consommateur-jouisseur. Franck Bergerot