Tel est le titre de l’ouvrage dirigé par les universitaires Pierre Fargeton et Yannick Séité.

Depuis quelques temps, se multiplient sur mon écran des annonces de publications numériques universitaires sur le jazz, voire des invitations à en télécharger le contenu pour un cumul d’heures de lecture bien supérieur à ma capacité de lecture. Parmi ces courriels, l’un d’eux annonçait un ouvrage collectif dirigé par Pierre Fargeton et Yannick Séité, et intitulé Quand les musiciens de jazz (s’)écrivent. Interrogeant Pierre Fargeton – dont j’ai salué ici noamment le formidable André Hodeir et dont le Boppin’ with Django réédité en catimini et, retravaillé à cette occasion, avait été la pièce manquante de ma documentation au moment de rédiger sur le Django Reinhardt dernière période pour notre numéro 759, ouvrage acquis depuis rubis sur l’ongle –, Pierre Fargeton, donc, m’apprit que Hermann Éditeurs, qui se fait fort de publier « des ouvrages de qualité, écrits par des universitaires ou des intellectuels de renom à destination d’un lectorat aussi large que possible », avait renoncé aux envois spontanés de service de presse après avoir constaté qu’ils terminaient généralement leur course, comme neuf, chez les bouquinistes sans avoir donné lieu à quelque chronique ni même annonce de parution. Il faut dire que, dans les médias, les mots « universitaires » et « intellectuels » sont devenus des gros mots au même titre que les mots « musicologie », « analyse musicale » ; les notes de bas de pages communes à tout écrit scientifiques étant considérées comme une agression du lecteur (alors qu’elles lui évite les incises trop longue, tout en lui garantissant le sens du détail et la crédibilité de l’auteur). En conséquence de quoi, Pierre Fargeton me recommandait de solliciter un exemplaire de presse et par là-même de témoigner de mon intérêt. Ce que j’ai fait.

Les musiciens écrivent et s’écrivent donc, c’est ce que l’on découvre, redécouvre ou décrypte dans les 376 pages (plus index) de cet ouvrage introduit à deux mains par les deux directeurs, Pierre Fargeton et Yannick Séité.

Chapitre 1 : Les Musiciens de jazz et la presse.

C’est le pianiste et érudit Philippe Baudoin qui l’inaugure en nous rappelant la polémique qui opposa en 1938 W.C. (William Christopher) Handy, cornettiste, chef d’orchestre, éditeur musical et compositeur notamment des deux premiers blues à succès (Memphis Blues, 1912 ; St. Louis Blues, 1914), et Jelly Roll Morton, pianiste, chef d’orchestre et compositeur de quelques uns des premiers chefs d’œuvre de l’histoire du jazz (The Jelly Roll Blues dès 1915, puis King Porter Stomp, The Pearls, etc.)

Ayant entendu Handy se présenter à la radio comme « l’inventeur du jazz, des stomps et du blues », Jelly Roll Morton répliqua par un pamphlet publié sous forme d’extraits dans The Baltimore Afro-American en avril, puis intégralement dans les numéros d’août et septembre de Down Beat, Handy réagissant dans ce dernier numéro, où l’on voit celui-ci se défendre bien mal de la volée de bois vert que lui a porté Morton. Et Baudoin d’en redoubler l’effet par ses commentaires toujours très informés, complétés de témoignages de Morton confiés à Alan Lomax la même année, et d’autres citations tirées de l’autobiographie de Handy, Father of the Blues (1941) attestant de son imposture. Les échanges concernés étant restitués dans les pages suivantes et annotés par Fargeton. La mégalomanie n’étant pas le moindre défaut de Jelly Roll qui se présentait lui-même comme l’inventeur du jazz, c’est assez croustillant, mais pour le coup, on ne peut que le suivre dans son argumentation.

C’est ensuite au tour de Yannick Séité de nous faire part des observations que lui a inspiré la découverte d’une sorte feuilleton biographique sur Louis Mitchell que la journaliste afro-américaine Marvel Cooke publia en 1940 dans le New York Amsterdam, avec la complicité de ce trompettiste pionnier du jazz sur le Continent européen que fut Mitchell.

Pierre Fargeton reprend ensuite la main pour présenter et commenter l’effet médiatique de deux textes de Lennie Tristano sur le bebop publiés dans les numéros de juin et juillet 1947 de Metronome (Qu’est-ce qui cloche avec les boppers et Qu’est-ce qui marche avec les boppers) où le pianiste prend la défense de la nouvelle musique en séparant le bon grain de l’ivraie, mettant notamment en garde contre ses excès une génération de hipsters un peu trop pressés de marcher sur les pas de Charlie Parker et Dizzy Gillespie avant de s’en être donné les moyens (une réalité fréquemment constaté dans les premières années du bop, y compris chez des artistes promis à un brillant avenir), Tristano définissant le bebop non comme une fin en soi, mais comme une marche en avant.

Dans son article intitulé Deux musiciens-critiques : Jef Gilson et Claude Lenissois à Jazz Hot, 1962-1966, Vincent Cotro nous fait (re)découvrir l’œuvre critique du pianiste-compositeur-chef d’orchestre Jef Gilson réalisée en collaboration avec le clarinettiste Claude Lenissois, qui se fera plus tard une réputation dans le domaine classique-contemporain comme compositeur, chef d’orchestre et enseignant sous son vrai nom, Henri-Claude Fantapié. Cotro livre là, sans intention formulée, un chapitre de l’ouvrage que l’on serait en droit d’espérer et qui aurait pour double tâche la démystification et la réévaluation de l’œuvre de Jef Gilson, enseignant (voir notamment L’Harmonie du jazz de 1978, premier recueil du genre publié en France), producteur le label Palm), découvreur de talents, militant. Alors que dans certains milieux discophages, il fait l’objet d’une sorte de culte obscurantiste de la part d’amateurs qui ne connaissent pas même le nom de Georges Russell, il serait temps que la musicologie se penche sur son œuvre en s’appuyant sur les témoignages de ceux ont joué ses partitions sous sa direction et qui sont toujours de ce monde : Jacques Di Donato, Henri Texier, Jean-Luc Ponty, Michel Portal, Jean-Claude Petit, Bernart Lubat, André Jaume, Pierre-Yves Sorin, Marc Richard, Chris Hayward, Marie-Ange Martin, Éric Lagacé…

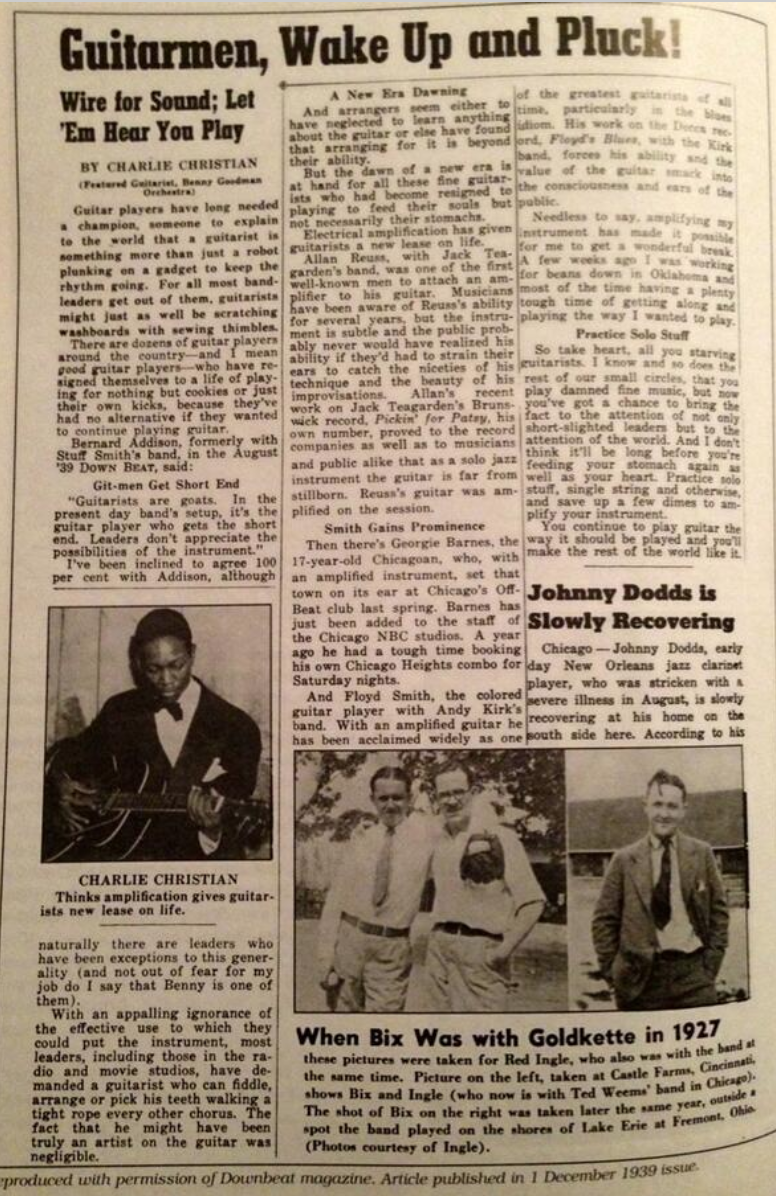

Hommage est ensuite rendu à l’œuvre du regretté spécialiste de Duke Ellington, Claude Carrière, par la pianiste et compositrice Leïla Olivesi, avant que Pierre Fargeton ne salue cet ancien collaborateur de Jazz Hot et France Musique,pour avoir rappelé l’existence d’un texte de Charlie Christian publié dans Down Beat en décembre 1939 sous le titre Guitarmen, wake up and pluck ! Fargeton le restitue traduit dans son intégralité sous le titre de Debout les gratteux !, le sous-titre Wire For Sound ; Let’em Hear You Play étant ainsi adapté : Branchez-vous pour avoir le son ; qu’on vous entende jouer. Le tout assorti d’un reproduction en pleine page de l’article tel qu’imprimé dans Down Beat. Presque un cri de guerre, un appel à la révolte, une incitation à la revanche et quelque chose d’adolescent et jubilatoire, du genre : « j’ai fait l’amour, c’est génial, faîtes comme moi ! »

Deux textes assez brefs complètent ce chapitre, le contrebassiste Didier Levallet revenant sur sa double réputation de musicien-journaliste, Jean-Jacques Birgé décrivant, sous le titre Je n’ai pas le choix ! une forme de prurit, syndrome de nombreux écrivains et écrivants, que stimule la nécessité de défendre la cause des musiques improvisées dans l’immédiateté de son actualité. Auxquels on ajoutera, reporté dans les chapitres suivants, les témoignages du saxophoniste Raphaël Imbert (nombreux écrits sur le spirituel et le jazz), du trompettiste Dan Vernhettes (co-auteur et co-éditeur sur Jazz’Edit d’ouvrages très documentés sur le jazz des origines), du contrebassiste Jacques Siron (auteur d’une sorte de théorie encyclopédique de la musique improvisée intitulée La Partition intérieure, qui fit date à sa parution en 1992 chez l’éditeur Outre Mesure), du chef d’orchestre, compositeur, enseignant et musicologue Laurent Cugny (également publié chez Outre Mesure).

Chapitre 2 : Les Musiciens de jazz par le texte (correspondances, chroniques [auto]biographies)

Yohan Giaumeproposeun survol des carnets de voyage au 19e siècle (le Paris de Chopin, États-Unis, Amérique du Sud) du pianiste virtuose Louis Moreau Gottschalk né à la Nouvelle-Orléans en 1829 qui entretient avec le monde du jazz une relation d’observateur des origines (on lui doit notamment ses deux Banjo). Le reste du chapitre consiste en réflexions de divers auteurs sur les problèmes de transcriptions, traductions, éditions des écrits et propos recueillis des musiciens plus ou moins trahis par le désir de simplification ou d’embellissement, voire les effets de censure, trahissant ainsi le verbe particulier de Louis Armstrong (par Adriana Carrillo avec Yannick Séité), Doc Cheatham et Danny Barker (Alyn Shipton), Jelly Roll Morton, Mezz Mezzrow, Billie Holiday (Benoît Tadié).

Deux attitudes se dessinent alors, qui alternent au long de l’ouvrage (pour des raisons d’encombrements, de droits ou de méthode) : d’une part le primat de l’étude sur la source textuelle étudiée, d’autre part la restitution de la source qui est objet d’étude, comme c’est ici le cas avec cette Correspondance Bobby Jaspar – André Hodeir (fragments), présentée et annotée par Pierre Fargeton. Ce qui rend cet ouvrage tout particulièrement précieux, avec les textes déjà mentionnés ci-dessus de Jelly Roll Morton, Lennie Tristano et Charlie Christian.

Chapitre 3 : Pédagogues et théoriciens

Ils’ouvre sur une étude et un recensement précis des écrits techniques et pédagogiques des musiciens de jazz français dans l’entre-deux-guerres, travail passionnant de Martin Guerpin qui remet quelques pendules à l’heure.

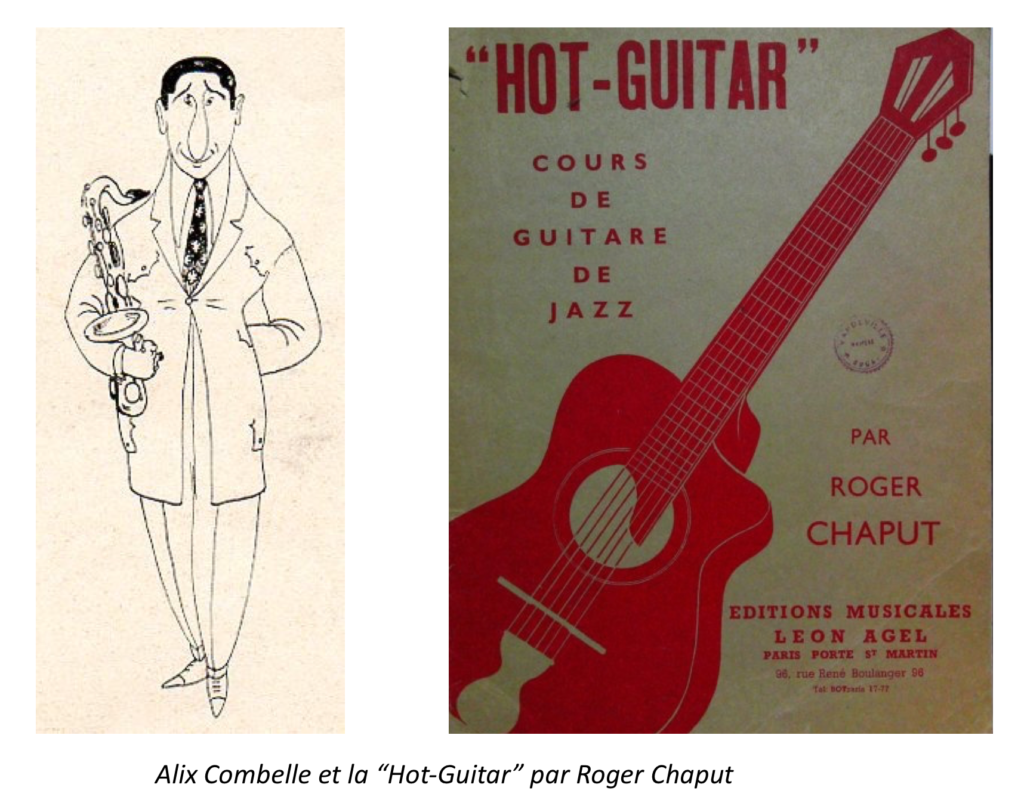

Philippe Gumplowicz livre un portrait biographique de Roger Chaput (lui même auteur en 1938 de “Hot Guitar”, cours de guitare jazz), qui ravira tant les djangophiles (Chaput contribua à la pompe du premier Quintette du Hot Club de France) que ceux qui ont aimé son crayon de caricaturiste dans les pages de Jazz Hot d’après-guerre.

Partant de deux appréciations contradictoires du pianiste par Matthew Shipp et David Liebman de l’art de Chick Corea, Ludovic Florin (dont on connaît déjà le Chick Corea au Layeur et dont on attend impatiemment le Keith Jarrett) questionne la place de l’esthétique et de l’éthique dans l’œuvre de l’auteur de « Now He Sings, Now He Sobs » (titre emprunté au Yi King, extrait d’une citation plus large reproduite dans la pochette de cet album) sous deux angles qu’il étend à toute son œuvre : 1. Écrire en aval : métaphoriser la musique. 2. Écrire en amont : scénariser la musique.

L’essai Steve Coleman : un musicien de jazz en tant que théoricien de Frederico Lya de Carvalho est l’occasion d’approcher les modes de pensée d’un musicien qui a beaucoup théorisé, et de suivre les constantes et les méandres qu’ont pu emprunter ses réflexions au fil des années.

Enfin sur un registre totalement différent, Pierre Fargeton nous éclaire sur la résonnance dans l’œuvre littéraire d’André Hodeir de son travail de théoricien du jazz.

Chapitre qua4tre : Écritures du jazz et Poetry

Ce chapitre aurait pu faire l’objet d’un livre particulier, d’une relative cohérence, si l’on fait exception d’un premier texte du philosophe Christian Béthune en analyste du blues (dont on se souvient d’un long et embarrassant commentaire d’un blues canonique en 12 mesures improvisé par Count Basie et Ray Brown qu’il présentait comme une forme libre dans son Apothéose des vaincus). Il se penche ici boulier en main, sur la prosodie des paroles de Robert Johnson, avec ce surplomb du “vainqueur” que suppose la toge universitaire et ce sens du détail qui lui fait préciser en note de bas de page. « Alors que le banjo et le violon étaient identifiés à la musique hillbilly ou country des blancs ruraux, dans l’esprit des producteurs de race records la guitare connote la négrité. » Comme diraient les guitaristes blancs Sam McGhee, Maybelle Carter, Jimmie Rodgers et leurs producteurs…

Ce chapitre commence vraiment avec Alexandre Pierrepont, anthropologue qui retourne la faconde que lui confère l’apprentissage des outils conceptuels acquis à l’Université au profit de ceux que Béthune appelle “les vaincus”. Outre une faconde d’écrivain qui entraîne la lecture par-delà la densité du propos, Pierrepont entretient une vraie proximité avec les musiciens, au moins ceux d’une certaine obédience – héritière d’Ornette Coleman, Cecil Taylor, Albert Ayler, Sun Ra et plus particulier Muhal Richard Abrams et l’AACM – qui fait de son texte l’introduction idéale à ce dernier chapitre consacré à cette famille musicale, dominé par la notion de circularité entre texte et musique, de perméabilité entre le flot poétique et flux de ces musiques désentravées, cette nécessité de « dépasser la raison raisonnante » qu’évoque Anthony Davis, de message et d’universalité, de spiritualité au-delà des approximations du “spiritual jazz” et de son fonds de commerce.

À la suite de Pierrepont, Brent Hayes Edwards commente le Black Case de Joseph Jarman (compilation par le saxophoniste de l’Art Ensemble of Chicago de réflexions philosophiques, de notes autobiographiques, de relevés de rêves, d’observations sur la vie du ghetto, de documents iconographiques, programmes, partitions, etc.). Cyril Vettorato analyse les difficultés rencontrées par Sun Ra pour imposer sa poésie dans les milieux littéraires, même les plus engagés, et comment elle prit tout son sens en interaction avec sa musique. William Parker présente lui-même en les republiant ici ses liner notes de deux de ses albums et celles, vibrant plaidoyer, qu’il écrivit pour un album d’Ivo Perelman dont il fut le contrebassiste, complétant cette livraison par un manifeste titré Le Nouveau Patriotisme.

Ce quatrième et dernier chapitre se clôt, par ce qui aurait pu être plutôt l’épilogue de l’ouvrage (mais probablement trop partisan pour l’être) sur cette question de Pim Higginson : Musicien de jazz écrivain : une double impossibilité ?, titre inspiréd’un autre titre de Gayatri Spivak, théoricienne en littérature originaire de Calcutta, spécialiste des études post-coloniales et féministes à la Columbia University de New York, Les Subalternes peuvent-elles parler ? Au cours d’un long développement part de Platon et de sa conception de la musique comme asservie à la parole, au texte, donc à une signification, la musique désentravée de cette fonction devenant dangereuse, barbare. Higginson rapproche de cette pensée le préjugé selon lequel le Noir est un musicien naturel, qu’il a le rythme dans la peau et qu’il n’est bon qu’à ça, la musique, la faire mais pas en parler, exclu du discours sur la musique (et de citer la question régulièrement posée à Chester Himes “de quel instrument jouez-vous”, ce à quoi il répondait “de la machine à écrire”). Préjugé que l’on retrouve chez les mieux intentionnés : de Cocteau et Leiris à Panassié et Boris Vian. Et « celui qui s’écrit, celui qui écrit, n’est plus musique, précise Higginson. Il est déjà passé dans un autre domaine, celui de l’historicité, de la fondation du sujet, du savoir. […] C’est encore moins la musique noire qui se parle car que pourrait-elle faire qui ne serait pas que la répétition d’un discours déjà tracé par l’histoire (l’écriture) blanche ? » Et de donner pour exemple la rencontre ratée de Jacques Derrida avec Ornette Coleman sur la scène de la Cité de la Musique le 1er juillet 1997 où, pour reprendre l’expression de Béthune, Derrida porterait le discours du vainqueur sur celui qui n’a pas droit à la parole, donc condamné à la musique, le vaincu. J’invite le lecteur, pour relativiser et se faire son idée, de lire l’analyse très détaillée et très documentée de l’événement par Pierre Sauvanet dans Epistrophy, la revue de jazz. Higginson donne l’avant-dernier mot à Derrida en forme de mea culpa anticipé de cinq ans à l’événement : « Je me demande si la philosophie qui est aussi la naissance de la prose n’a pas signifié la répression de la musique ou du chant. La philosophie ne peut pas, en tant que telle, laisser le chant résonner en quelque sorte. » On songe alors à l’ouvrage de Joana Desplat-Roger publié en 2022, Le Jazz en respect, essai sur une déroute philosophique. Et Higginson de conclure « qu’il restera toujours une place importante pour une autre conception, émancipée d’un (s)avoir occidental de l’être mais aussi que le remarquer n’est pas la mettre en œuvre. »

Qu’en est-il aujourd’hui, un quart de siècle après la rencontre de Derrida et Ornette ? Cette évidence qui dépasse largement la question de la scène free américaine, quasiment seule représentée dans cet ouvrage un jazz “contemporain” (William Parker et Joseph Jarman comme Sun Ra sont du 20e) : dans les médias, à la Direction de la musique, au CNM, la musique n’est-elle pas sommée d’être asservie à des textes (la chanson), des fonctions distractives (la danse, la fête), à des formats (esthétiques et de durée, passables à la radio fut-elle à vocation culturelle), à une filière et à son efficacité commerciale (le rapport Bargeton qui propose de sauver la filière sur le modèle de la pop d’état coréeenne, le K-pop), etc. Franck Bergerot

Deux soirs de suite, Régis Huby déjouait les clichés, brouillait les repères, repensait la mémoire des cordes, les cadres de la partition et de l’improvisation, déjouait les clichés de l’acoustique et de l’électronique… le 27 octobre en sextette avec son programme “Bliss”, le lendemain en quintette avec celui de son nouveau disque, “Inner Hidden”, produit par le Triton, label et foyer où ce nouvel ouvrage a vu le jour.

Ce vendredi 27, présentant son quintette sur la scène du Triton, Régis Huby le plaçait d’emblée sous le signe de la béatitude en titrant son programme “Bliss”. C’est effectivement l’impression que pouvaient donner les premières mesures de la longue suite qui s’étirerait pendant… je n’ai pas eu le loisir de regarder ma montre. La musique m’aurait-elle laissé béat ? Le terme est trompeur de même que les termes et les références qu’on pourrait coller à son projet. Planant, néo-classique, post-moderne, jazz de chambre… On pourrait faire là un fourre-tout de références : Arvo Pärt, John Adams, quelques minimalistes une pincée d’ambient et de minimalisme.

Revenons à cette matière que Régis Huby travaille depuis des lustres : les cordes. Cette espèce de communauté acoustique qui remonte à la vièle monocorde pour s’épanouir au risque du kitsch dans la communion du symphonique mais dont je vois l’accomplissement dans cette allégorie de convivialité et de la démocratie que constitue le quatuor, dans cette pâte sonore plurielle où communie l’âpreté du crin crin des campagnes et la douceur ondoyante des prairies symphoniques. Depuis la création du quatuor IXI, Régis Huby n’a cessé de tourner autour de ce patrimoine, de cette puissante expression orchestrale, et il y revient avec ce sextette qui est un “quatuor plus deux”, mais un “quatuor grave”, du grave à l’aigu : Séverine Morfin (violon alto), Régis Huby (violon ténor), Clément Petit (violoncelle), Claude Tchamitchian (contrebasse), l’archet n’étant pas le seul médium, les cordes étant souvent jouées pizzicato, les violons devenant cistres ou mandolines, le violoncelliste ayant parfois des gestes de joueur de gumbri ou de banjoïste des Appalaches, la contrebasse vibrant de tout cet héritage du registre bas de la famille qui va de la profonde assise de Wellman Braud au transgressions de Barre Phillips en passant par les tendres colères de Charles Mingus et ce bourdonnement groovy qui résonne à travers les musiques “actuelles” hérité de James Jamerson, ici transposé sur la grand-mère acoustique.

De ce large héritage, de cette mémoire, Huby tire non une dévotion, mais un élan imaginaire. D’abord en élargissant la famille au trombone. Ce devait être Samuel Blaser, indisponible et remplacé par Mathias Mahler, ici – pour rester dans ce registre de la mémoire – plus Lawence Brown que “Tricky Sam” Nanton (et l’on se souvient que Brown dont le premier instrument fut le violon se pensait au sein de l’orchestre comme un violoncelle). Un autre nom venu des profondeurs du siècle dernier m’est revenu en tête, celui de Léo Vauchant, tromboniste et violoncelliste français, qui devrait occuper une place de premier plan dans l’histoire du trombone jazz des années 1920, ami de Maurice Ravel qu’il entraina dans les clubs de jazz de Montmartre et qu’il conseilla en matière d’écriture pour l’instrument sur la partition du Bolero. Autant d’évocations tournant autour de cette souplesse avec laquelle Mathias Mahler coula sa coulisse parmi les méandres des cordes dont les percussions de Michele Rabbia fendait le cours d’oniriques aspérités tirées de ses percussions ou de son petit bazar électronique, lorsqu’il ne joignait pas au flot de l’orchestre le legato ondoyant de sa scie musicale.

C’est cette image du flot, du flux, de fluidité, qui domine, tant est grande la porosité entre les parties musicales, entre l’initiative improvisée de chacun et la consigne écrite d’un seul. Tout s’écoule et converge, conflue sans rupture ni pause mais à travers des paysages changeants vers un inéluctable delta sonore sur lequel descend enfin le silence de la nuit.

24 heures plus tard, même endroit, Régis Huby présente sur scène (pour son troisième concert) le programme de son nouveau disque “Inner Hidden”. On retrouve Michele Rabbia, sa batterie bruissante et, le temps d’une courte séquence, rock-percutante, sa scie musicale et ses bidouilles électroniques. Mais désormais, c’est l’ensemble de l’orchestre qui est “branché”, Régis Huby (violon et violon ténor), Tom Arthurs (trompette) acoustique sur le disque et qui sur scène a voulu en être, Eivind Aarset (guitare électrique) qui s’est fait une réputation tant par sa guitare dont il use de façon minimale que par son impressionnant troupeau d’effets parqué devant lui sur le couvercle de son flight case de guitare, et Bruno Chevillon (contrebasse) qui partageait déjà ce goût pour l’électronique au sein du trio Huby/Chevillon/Rabbia (“Codex”, “The Ellipse”).

Ici point d’informatique lourde (si l’on excepte le macbook ouvert par Aarset), pas de manipulation en direct du son de l’autre et un usage de boucle assez discret, mais cet art de la bidouille qui consiste à combiner entre eux une multitude de boîtiers actionnés à l’aide de pédales, potentiomètres, curseurs et autres interrupteurs, chacun déformant, recomposant le son de son propre instrument à volonté. Régis Huby n’est pas nouveau dans cet art de marier l’électronique au geste violonistique. On se souvient dès 2005 de son duo “Too Fast for Techno” en duo avec le trompettiste Serge Adam, de sa position d’homme-orchestre dans son duo avec Maria Laura Baccarini “Gaber, Io e le Cose” et son programme “Unbroken” avec le trio à cordes Ixi, le manipulateur sonore Jan Bang et déjà Eivind Aarset et Michele Rabbia.

Comme la veille, le programme est un seul développement continu débutant par un unisson violon-trompette d’un lyrisme aérien qui n’est pas sans évoquer Kenny Wheeler, premier tour de rouet d’un long déroulé, de rendez-vous écrits aux apparitions discrètes en improvisations qui en départent ou s’y rallient, improvisations certes individuelles mais en constante interaction, dans une pénétrante écoute l’une de l’autre. S’il s’agit encore de mémoire, elle semble en appeler à des civilisations lointaines, à des mythologies ancestrales, à des souvenirs mythiques d’avant l’anthropocène, voire parfois même d’avant l’apparition de la vie sur terre, mémoire liquide, minérale, magmatique, traversé d’éruptions solaires et ou de séismes intergalactiques, jusqu’à l’apaisement d’un séjour en quelque monastère agnostique. On pense évidemment à Jon Hassell, son “Fourth World” et ses “Possible Musics”. On pense surtout à Régis Huby, son parcours et cet univers qu’il définit tout en l’élargissant, projet après projet, depuis son premier album qui nous interpelait déjà en 1998, “Le Sentiment des brutes” enraciné dans l’imaginaire breton. Franck Bergerot

Hier, dans une des cryptes du crématorium du Père Lachaise, puis dans un bar du voisinage, les amis de Philippe Carles s’étaient réunis autour de son épouse Michèle pour se joindre à ses adieux.

C’était un peu un adieu à un siècle révolu, à ses idéaux, à un certain idéalisme d’après-guerre, à un siècle qui nous donna même parfois l’illusion d’être la fin de l’Histoire, Histoire qui a poursuivi sa course sans lui, désormais à un train d’enfer, qui sait peut-être même une autre fin que nous n’avions pas prévue, sauf à la craindre sans trop y croire.

Ça a été d’abord Michèle Carles, qui à travers les larmes a su nous dire l’admiration pour le labeur et l’œuvre de son mari, la complicité et l’attention mutuelle, et l’humour du destin qui s’est manifesté dans ces premiers moments d’intimité amoureuse sur une plage de la Méditerranée, pour lesquels Philippe a manqué le fameux concert de John Coltrane au festival d’Antibes-Juan-les-Pins qui se déroulait alors à quelques centaines de mètres de là.

Puis ce fut Jean Narboni qui, dans une apaisante bonhommie, nous raconta la solidarité du trio qui se forma dans les années 1950 à Alger, Carles-Comolli-Narboni, trio qui résista à la dispersion consécutive aux “évènements” d’Algérie et ses conséquences pour se reconstituer à Paris jusqu’à se trouver réuni dans les locaux du groupe Filipacchi où Jean Narboni et Jean-Louis Comolli avaient pris la tête des Cahiers du Cinéma tandis que Philippe Carles gagnait des galons au sein du Jazz Magazine de Jean-Louis Ginibre.

On vit alors, très ému, d’une émotion qui n’avait pas totalement éteint cette pointe de malice qui le caractérise, François-René Simon se remémorer la figure de Philippe Carles et rassembler quelques traits déjà évoqués, silhouette, regard, sévérité et humanité, rigueur et capacité attendrissement, et ce geste qu’on lui connaissait d’ouvrir sa chemise pour s’administrer sa dose quotidienne d’insuline comme d’autres allumeraient une cigarette.

Alexandre Pierrepont improvisa avec l’aisance et la précision qu’on lui connaît, pour revenir sur le chef-d’œuvre de Carles et Comolli, Free Jazz / Black Power qui fit date en 1971, puis auquel on s’habitua comme à une pièce de musée ; pour revenir plus précisément sur l’un des mots-clés de l’ouvrage, celui de polycentrisme et lui redonner toute son actualité et sa nécessité, à l’heure où les tensions, désastres et crimes de masse semblent échapper comme savonnette des mains des dirigeants de la planète les mieux intentionnés.

L’Académie du jazz a rendu hommage à Philippe Carles, l’un de ses membres, en la personne de son nouveau président, Jean-Michel Proust, qui a sobrement résumé les différents chapitres précédemment évoqués, notamment ce tour de force qu’a été Le Dictionnaire du jazz et sa réédition en collaboration avec André Clergeat et Jean-Louis Comolli.

Enfin, Mathilde Azzopardi, nièce de Philippe, s’est souvenue de l’oncle, de ses histoires de jazz, de ces histoires que tous les oncles et tous les grands-pères ont pour les générations qui les suivent. Et elle a rappelé quelques-unes de ces histoires en nous lisant de courts et pénétrants passages de Free Jazz / Black Power.

Emmenée par Frédéric Goaty, auquel Philippe Carles passa le relai au fil des dernières années du siècle passé, et d’Édouard Rencker qui prit la direction de la publication des mains de Sarah Tenot après la mort du père fondateur Frank Tenot, l’équipe de Jazz Magazine – secrétaire d’administration, responsable de la communication, directrice artistique, assistant de rédaction et pigistes – était venue rendre un hommage silencieux, attentif et respectueux à celui qu’ils avaient encore pu croiser dans les locaux de Jazzmag. Pour nous tous, Philippe avait été en quelque sorte tout à la fois “l’oncle et le grand-père de rédaction”. Franck Bergerot

À quelques jours d’intervalle nous parviennent l’autobiographie d’un agent artistique, et les compilations de chroniques de deux jazz critics, ouvrages qui n’ont pas trouvé place dans les pages de notre édition papier surchargées.

Sur le rayon jazz des bibliothèques, parmi les biographies de musiciens on en remarque quelques-unes consacrées à ceux qui ont accompagné leurs vies et leurs œuvres dans le domaine de la production ou de la médiation, le plus souvent sur le mode autobiographique. Ma bibliothèque plutôt bien fournie ne déborde pas de ce genre et, faute de monter sur le tabouret qui y donne accès, je n’en ai guère que trois qui me viennent spontanément en mémoire : en premier lieu l’indispensable John Hammond On Record (découvreur de Billie Holiday à Bob Dylan), le piednicklesque Reminiscing In Tempo de Teddy Reig (premières séances de Charlie Parker, Miles Davis et Stan Getz, notamment) ou le “on the road” Miles To Go de Chris Murphy (roadie de Miles Davis des années 1973-1983). Récits passionnants, témoignages précieux autant que suspects en ce qu’ils ne constituent que des points de vue susceptibles de mégalomanie dans le cas d’Hammond, de forfanterie dans celui de Reig, de partialité pour partie involontaire dans le cas Chris Murphy.

Après avoir été programmateur de la Maison des Arts de Créteil (Soft Machine, Joe Henderson, Slide Hampton… et de nombreux musiciens français pour lesquels il travaillera plus tard), Jean-François Foucault fut l’agent de quelques-uns des plus grands noms de la scène française du dernier quart de siècle (le 20e évidemment) : Daniel Humair, Martial Solal, Patrice Caratini et Marc Fosset, Henri Texier, François Jeanneau, La Compagnie Lubat, Bernard Lubat, Aldo Romano… que l’on croise dans les pages de son autobiographie La Valise de Jean Schwarz préfacée par Franck Tortiller. Ceux qui ont croisé Jean-François Foucault gardent le souvenir d’une personne élégante, cultivée, pleine d’humour et c’est ce qui ressort de cette autobiographie qui commence en culotte courte et où le jazz ne fait qu’une apparition progressive, pour ne s’imposer vraiment que la première partie du livre franchie, son titre ne trouvant son explication que vers la fin, avec le souvenir de la disparition jusqu’à la dernière minute avant une début de concert, de la valise de Jean Schwarz contenant un synthétiseur-échantillonneur qu’avait sollicité Michel Portal. S’il comporte quelques autres aventures savoureuses et nous éclaire sur les tours et détours par lesquels on devient agent et conduit cette activité, on reste sur la crête de l’anecdote et du parcours personnel en regrettant l’absence de précision chronologique, hormis la date de naissance précise de l’auteur et de parcimonieuses mentions de mois ou d’année, ce qui fait perdre à l’ouvrage une partie de son intérêt historiographique.

Du côté des journalistes, cédant rarement à la pure autobiographie, ils sont plus souvent tentés de réunir leurs articles et simples chroniques en un recueil qui selon le ton pris peut présenter quelque caractère autobiographique. Pierre de Chocqueuse avait livré en 2021, sous le titre De la Musique plein la tête, une autobiographie de jeunesse qui, sur un ton badin, nous racontait ses premiers émois musicaux ou autres, et ses premiers jobs dans le domaine musical, plus du côté du rock que ce celui du jazz, une suite nous étant promise concernant la musique qui nous intéresse dans nos pages. Préfacé par Laurent de Wilde, sous-titré Chroniques 2010-2020, De Jazz et d’autre est cette fois-ci un recueil des chroniques que Pierre de Chocqueuse publia sur son blog, le Blog de Choc, au gré de ses fouilles chez les disquaires, ses écoutes et ses sorties en concert. Fixant sur le papier une abondante littérature à l’origine destinée à l’immédiateté et l’éphémère propre aux écrits réservés à internet, il nous livre un retour sur 10 ans de jazz tel qu’il les a vécus, sous la forme d’une sorte de journal de bord. Toujours badin, il consigne ainsi ses découvertes, ses enthousiasmes, déceptions et questionnements de jazzfan, sans rien nous dissimuler de ses autres passions – cinéphilie, bibliophilie, beaux-arts –, amitiés et rencontres, celles-ci lui inspirant des personnages fictifs et cocasses, amalgamant certains caractères, reflets de la diversité de la jazzophilie. La difficulté à concevoir un récit de l’actualité du jazz depuis les années 1990 ayant découragé les candidats autrefois nombreux à l’écriture d’une histoire du jazz, peut-être faudra-t-il désormais, pour raconter ce début de siècle – vingt-trois ans déjà –, se contenter de telles compilations de chroniques, qu’il faudrait d’ailleurs compiler entre elles pour obtenir un véritable aperçu de la réalité.

Le problème des livres dans nos vies contemporaines sursollicitées, c’est qu’en lisant on ne peut rien faire d’autre et, en voyant la pile des ouvrages (littéraires ainsi que, me concernant, “jazzographiques”) qui s’accumulent sur nos bureaux, sur nos tables de nuit ou sous forme de fichiers dans nos “machines informatiques”, on rêve parfois d’avoir la capacité d’en lire quatre à la fois, un dans chaque main, les pieds tournant les pages de deux autres. Peu concevable. En revanche, on peut lire certains livres en faisant tourner sur le lecteur CD les disques qui s’accumulent tout autant (« il y a trop de disques » avait coutume de me dire Pierre de Chocqueuse lorsque je lui passais commande de chroniques pour Jazzmag) ou s’en remettre à la playlist d’un service de streaming. Il s’agit alors moins d’écouter que d’entendre. Musique de fond. On peut faire ainsi beaucoup de choses en écoutant de la musique avec plus ou moins d’attention. Keith Jarrett enrageait lorsqu’on le félicitait à propos de “Köln Concert” « idéal quand je fais le ménage. » (au plumeau j’espère ! Qu’aurait-il pensé si je lui avais dit que, passé les dix premières minutes de son chef-d’œuvre, j’ai tendance à mettre l’aspirateur en route). Mais la lecture de certains livres ne supporte pas la musique, lorsque l’on passe de ce que Roland Barthes appelait “l’écrivance” à “l’écriture”, la plume de l’auteur imposant alors une musicalité qui ne tolère aucune concurrence musicale.

Fondateur du label Axolotl (Guillaume de Chassy, François Tusques, Lee Konitz), accessoirement premier lecteur du blogdechoc comme il est précisé en guise de dédicace de De Jazz et d’autre, Jean-Louis Wiart pourrait prétendre à ce statut d’Auteur avec un grand A. Après De l’axolotl paru en 2012 dans La Revue littéraire, il livre lui aussi ses chroniques sous le titre Chroniques allumées, en ce qu’elles furent écrites pour et publiées dans Le Journal des Allumés du jazz. Sa plume est de ce classicisme dont on a perdu l’élégance, et le goût que l’on prend à retrouver celle-ci se joint au plaisir de suivre une pensée pleine de malice et d’humour qui chemine patiemment et sûrement, non sans s’autoriser détours et vagabondages assumés, puisant ses arguments parmi les trésors d’une culture étendue très au-delà du jazz, possédée, maîtrisée, pensée jusqu’à braver l’adversité. Car on peut, sans partager tel ou tel autre point de vue de Jean-Louis Wiart, voire en s’y opposant totalement, prendre néanmoins du plaisir à suivre les méandres où ce dernier nous entraine. Avec cet avantage, comme on le fait d’un recueil de nouvelles, de pouvoir lire l’une ou l’autre de ces chroniques le temps d’une attente chez le dentiste et en oublier que ce dernier s’apprête à vous arracher toutes les dents du haut. Et, d’oublier l’ouvrage pour le rouvrir au hasard, chez le même dentiste le jour de la pose de vos nouvelles dents, ou lors d’un voyage en métro. Dans ce dernier cas, en comptant de 1’30 à 2’ de lecture par page et moyennant une durée à peu près équivalente d’une station à l’autre, on choisira à sa longueur le parcours convenant à chaque chapitre. Franck Bergerot

La Valise de Jean Schwarz, Jean-François Foucault, Le Lys bleu, 209 p., 20,90 €

De Jazz et d’autre, chroniques 2010-2020, Pierre de Chocqueuse, Les Soleils bleus, 241 p., 15 €

Chroniques allumées, Jean-Louis Wiart avec Jeanne Puchol pour les illustrations, Les Soleils bleus, 183 p., 13 €

Ce 19 octobre, Yoann Loustalot présentait hier au Studio de l’Ermitage à Paris le programme révélé par son disque “Oiseau Rare”, “Choc” dans les pages de notre numéro d’octobre. Trompette, piano et quatuor à cordes.

Je ne vais pas refaire la chronique de ce disque auquel j’ai moi-même attribué un “Choc” dans nos pages papier d’octobre. Certes, je pourrais avoir été déçu par le concert. C’est souvent le contraire qui se produit, la présence physique des musiciens, la magie du “moment-concert” opérant un charme et suscitant une forme d’indulgence, surtout si le disque a été enregistré avant que le groupe n’ait tourné, et n’ait donc rodé son programme. Mais on peut aussi imaginer que le disque soit un leurre, le masque d’une musique qui n’a pu advenir que par un sauvetage en studio d’une musique que l’artiste est incapable de faire advenir une fois démuni des sortilèges l’électro-acoustique.

Rien de tel ici. Le disque méritait son “Choc” et la musique tient d’autant plus ses promesses sur scène qu’elle n’est pas un produit de studio mais une œuvre vivante, une performance avec tous les risques et les fragilités que cela comporte, une expérience humaine et collective, le Studio de l’Ermitage étant par ses dimensions et son acoustique un lieu idéal. Rappelons-en les interprètes, outre Yoann Loustalot alternant bugle et trompette : Julien Touéry au piano, toujours admirable, Marie-Violaine Cadoret (violon) et Cécile Grenier (violon alto) ardemment impliquées, Atsushi Sakai (violoncelle, seul de ces cordes à se voir confier un solo improvisé, et depuis qu’on l’a entendu au sein du Quatuor IXI l’on sait la “bravoure” qu’il y met lorsqu’il y est invité), Ivan Gélugne enfin, remplaçant le contrebassiste Mátyás Szandai dont ce disque porte le deuil.

Outre ce que l’on sait déjà des qualités de trompettiste de Yoann Loustalot, j’ai retrouvé ce que j’ai aimé de cette écriture en rédigeant ma chronique : loin de l’usage qui est fait généralement des cordes, ce que l’on pourrait qualifier de “tartinage à la confiture” ou de “glaçage au sucre”, surtout de la part de musiciens décidant d’y recourir sans aucune expérience de ce type d’écriture ce qui était le cas de Loustalot, ce dernier fait preuve ici d’une fertile imagination dans l’usage des voix individuelles, associées en homophonie ou dissociées, introduites comme un dramaturge fait entrer et sortir les personnages d’un pièce de théâtre en fonction des situations dramatiques. Chacun de ces morceaux constitue un authentique récit, sur des couleurs automnales dominantes, et à en redécouvrir l’ensemble je me demande quelle “pillule qui arrondit les angles” j’avais pu absorber en rédigeant ma chronique pour écrire « une tradition remontant plutôt à Fauré qu’à Bartok », car, si cette comparaison a un sens, ce serait plutôt l’inverse qui s’imposait à mon écoute d’hier. On est en tout cas moins des salons parisiens du 19e que dans cette Mitteleuropa dont les cordes, entre tournures héroïques et épanchement romantique, empruntèrent souvent, de façon plus ou moins distante, leur mélange d’âpreté et de légèreté à l’héritage des musiques populaires. Franck Bergerot

C’est son compagnon Steve Swallow qui l’a annoncé cette après-midi du 17 octobre : Carla Bley s’est endormie pour toujours.

En 1958, Paul Bley jouait en quartette au Hillcrest sur le Washington Boulevard avec le vibraphoniste Dave Pike, le contrebassiste Charlie Haden et le batteur Billy Higgins, lorsqu’un copain de ce dernier, le trompettiste Don Cherry introduisit un certain Ornette Coleman, saxophoniste. Tous deux ayant été invité à rejoindre le quartette sur scène, Ornette proposa ses partitions. Un monde nouveau s’offrit soudain au pianiste, tandis que le public fuyait la salle pour finir ses consommations à l’extérieur du bar. À la fin du premier set, Paul Bley entraina son épouse, Carla Bley sur le parking pour lui faire part d’un enthousiasme qu’elle partageait totalement. « Si on vire Dave pour engager Don et Ornette, on ne finira pas la semaine ici. Que faire ? » Ils se regardèrent tout sourire et dirent à l’unisson « Virons Dave ! » Un mois plus tard, ils furent remerciés par le patron du Hillcrest « réalisant qu’il ne pouvait pas faire sauter une bombe atomique dans son club chaque soir. »

C’est Paul Bley qui dans son autobiographie Stopping Time raconte cette scène significative de la complicité régnant entre les deux époux.

Carla, allant vers ses 22 ans, quasiment autodidacte quoique fille d’un professeur de piano et chef de chœur, rebelle aux conventions de l’apprentissage musical, avait demandé à son père ce que signifiait « composer de la musique ». Le voyant dessiner quelques points sur la portée d’une partition correspondant à une mélodie, elle s’était mise à couvrir un papier à musique de petits points. Son père lui ayant suggéré d’en mettre un peu moins et elle avait continué à poser ainsi des notes pour voir ce que ça donnait. Une adolescence passée à faire du patin à roulettes, à fréquenter les clubs de jazz de la région d’Oakland, à faire du piano-bar et à se produire avec un chanteur de folk, elle est tente sa chance à New York à 17 ans, se fait vendeuse de cigarettes au Birdland, à la Jazz Gallery ou au Basin Street. Elle ne se considère pas encore comme une musicienne, mais elle écoute, échange avec les musiciens et apprend : « Pas musicienne, mais comme auditrice, j’étais unique. » C’est là qu’elle rencontre Paul Bley.

Son aîné de quatre ans, ce Canadien est un authentique virtuose. Il a remplacé Oscar Peterson à l’Albert Lounge de Montreal, au départ de ce dernier pour New York en 1949. Jeune homme plein d’ambition, il suit le même chemin l’année suivante, s’inscrit à la Juilliard, s’agace du conformisme des jeunes jazzmen et rêve de faire sauter les carcans de la tonalité et des formes standards. C’est l’exemple d’Ornette qui lui en offre les moyens. Revenu à New York en 1959, il est invité avec Steve Swallow par le clarinettiste Jimmy Giuffre à monter un trio. Il s’intéresse aux compositions de Carla. Avec son nouvel ami Swallow, il les fait connaître autour de lui. On les retrouve chez George Russell, Don Ellis, Art Farmer… De pures mélodies iconoclastes (Ida Lupino), imprévisibles (Jesus Maria), en apesanteur (Vashkar), sans queue ni tête (Ad Finitum), ou d’authentiques abstractions (Ictus). Elles accompagneront Paul Bley tout au long de sa vie, au-delà de leur rupture conjugale.

En attendant, Carla suit le trio de Paul Bley en bonne épouse de galère en galère et lorsque en 1964, à l’occasion de l’“October Revolution en Jazz”, le pianiste rejoint l’élite du free jazz au sein de la Jazz Composers Guild, Carla est toujours à ses côté contre l’avis de Sun Ra, le pape du spiritual jazz qui ne veut pas voir de femme dans l’association. Carla n’est pas spirituelle, elle se contente d’avoir de l’esprit. Beaucoup d’esprit, espiègle et tenace. Ayant rompu avec Paul, elle s’associe à un nouveau compagnon Mike Mantler. Son cadet de sept ans, il est diplômé de l’Académie de musique de Vienne et de la Berklee School de Boston. Avec lui, elle prend la tête du Jazz Composers Orchestra. L’heure est à l’improvisation sans bride, free… Avec Mantler, elle apprend à donner forme à cet élan avec bientôt la mise en place d’une structure de distribution indépendante, la Jazz Composers Orchestra Association d’où naîtra plus tard le label Watt distribué dans le monde entier suite à un accord avec ECM.

De 1968 à 1971, elle se lance dans la confection (composition, enregistrement, production) d’un opéra, “Escalator Over The Hill” en collaboration avec un ami poète, Paul Haines, qui d’Inde lui envoie des textes reposant tant sur le son des mots que sur les collisions de sens. Tout y passe, le free jazz (avec notamment les solos déchirants de Gato Barbieri), la country music (avec Linda Ronstadt), le rock (avec la voix de Jack Bruce), le jazz-rock naissant (avec John McLaughlin), cinquante-trois musiciens au total répartis en sous-groupes, qui satisfont son goût pour les fanfares populaires qu’elle a déjà fait entendre en 1967 auprès de Gary Burton (« A Genuine Tong Funeral”) et en 1969 pour le “Liberation Music Orchestra” de son ami Charlie Haden autour d’hymnes révolutionnaires.

La suite… il se fait tard. Jazz Magazine aura l’occasion d’y revenir et sa phonographie sur internet permet de la reconstituer de grands orchestres en petites et moyennes formations, et en collaboration diverses (Nick Mason, Kip Harahan, Peter Blegvald…). On y découvrira le goût du rhythm and blues qu’elle partage avec Steve Swallow, passé entre temps de la contrebasse à la basse électrique qu’il tient dans tous ses orchestres à partir de la fin des années 1970 et qui devient son nouvel et dernier compagnon. Rarement couple musical n’aura travaillé dans une telle complicité et un tel respect mutuel. Ces derniers temps, Steve avait cessé toute activité pour s’occuper de Carla et accompagner ses derniers jours. Ce 18 octobre, dans l’après-midi, il postait ce mail collectif : « Dear Friends, Carla died this morning, in bed at home. Love to all of You, Steve. »

J’ai alors recherché en guise de requiem cette version en trio avec Steve Swallow au Cully Jazz Festival d’Utviklingssang, composition que lui avait inspiré une banderole aperçue lors d’une manifestation des tribus de Laponie pour la défense de leur environnement naturel. Revoir ses mains, ses doigts incroyables sur le piano, son regard tendu, l’attention que lui porte Steve et les regards qu’ils échangent, et ce long cri terrible d’Andy Sheppard qui sonne aujourd’hui comme un message de deuil. Restent les disques et restent les compositions depuis longtemps inscrits dans le répertoire des standards au même titre que les thèmes de Thelonious Monk. Franck Bergerot

À lire : Carla Bley, l’Inattendu-e, ouvrage collectif sous la direction de Ludovic Florin, Naïve Livres / Collection Jazz Land

Et aussi, à l’image de leur espiègle complicité: ce Very Simple Song :

Hier, 15 octobre, se tenait à la Ferme-Asile de Sion dans le canton de Valais, le Tremplin du festival transfrontalier JazzContreBand.

Chaque année, JazzContreBand confie l’accueil de son Tremplin à l’un de ses 40 lieux partenaires et c’est la Ferme-Asile de Sion, sur les bords du Rhône en amont du Lac Léman, qui cette année recevait les candidats et leur jury dans la salle de concert de ce lieu devenu Centre artistique dédié à l’Art Contemporain et à la musique en 1996 et qui accueillit ses premiers concerts de jazz l’année suivante. Autour de quatre membres de JazzContreband – Vanessa Horowitz (musicologue, productrice et programmatrice de Jazz sur la Plage), Alain Morhange (Les Carrés à Annecy), Stefano Saccon (directeur de l’eMa de Genève (école de musiques actuelles) et Bertrand Furic (directeur de l’Apejs, pour la promotion et l’enseignement des musiques et du jazz en Savoie) – le jury recevait cette année Émile Parisien (saxophoniste), Nik Bärtsch (pianiste) et l’envoyé de Jazz Magazine.

La tremplin commença à forte intensité avec un quartette de la région lyonnaise peut-être galvanisé par un récent Prix du public au festival de jazz d’Oloron (public qu’il semble donc avoir lui-même galvanisé) du guitariste Léo Geller : Gaspard Baradel (sax alto), Fanny Bouteiller (contrebasse) et Malo Thierry (batterie). D’emblée, un sens du public dans leur façon de se présenter oralement et de présenter leur répertoire (une constante tout au long de ce Tremplin, les éditions précédentes ayant souvent montré des orchestres plus inhibés), tension et décontraction, sérieux farouche et humour dans leur façon de dédier leurs trois compositions au héros policier Ricky Larson, à John Coltrane et à la Caresse antillaise, marque de jus de fruits exotiques, engagement immédiat dans une musique tranchante, aux lignes mélodiques vives, aux solos enflammés, sur une rythmique efficace et vivante, avec pour moindre défaut, une dynamique confinée entre le forte et le triple fortissimo.

Leur succéda un quintette venu de Bern, emmené par la pianiste Manon Müllener entourée de Victor Decamp (trombone), Manuel Schwab (sax alto), Benjamin Jaton (contrebasse) et Lucien Müllener (batterie). Un énergie et une efficacité immédiate dispensée par le piano dont les influences cubaines recueillies sur place exploseront lors d’un montuno conclusif, des arrangements pour trombone et saxophone d’un belle conception, un altiste remarqué (tout comme celui du précédent groupe, mais pour des raisons différentes), la vision polyrythmique du tandem contrebasse-batterie mettant également à profit la marque de l’influence cubaine.

Surprise venue de Lyon et ravissement dès les premières notes du duo Weld qui associe Rémi Flambard (trompette) et Charles Paillet (guitare électrique), une trompette évoquant les côtés aériens de Kenny Wheeler (mais de l’aveu de l’intéressé, plus directement Tom Harrell, Alex Sipiagin) et la répartie d’une guitare électrique jouée en un finger picking très orchestral. Un choix radical et courageux quoique sur une musique très accessible, et suffisamment assumé pour affronter le public au-delà de la configuration en club.

Autre surprise : Paillette 121 quartette composé de Simon Daniel (guitare électrique et slam), Ismaël Saint-Rémy (oud), Naomi Cohen (basse électrique), Anatole Palichieb (batterie). Un étonnant équilibre entre une guitare électrique ensauvagée et un oud acoustique aux accents traditionnels, tantôt s’opposant l’une à l’autre, tantôt fusionnant dans un alliage sonore inédit. Tous deux propulsés par une bassiste funk d’autant plus ébouriffante que l’on apprendra plus tard qu’elle joue également du violon alto. Paillette 121 jouera à la Péniche Antipode à Paris, 55 rue de la Seine, ce mercredi 18 octobre à 20h.

Venu de Lausanne, le vibraphoniste Antoine Cellier a clôturé ce Tremplin en beauté avec un quintette admirablement arrangé : Valério Barone (trompette), Natan Niddam (piano), Nicolas Bircher (contrebasse), Damien Sigrand (batterie). Trois points forts : la qualité des arrangements, la belle interaction à l’intérieur d’un groupe où chacun joue très à l’écoute, et un pianiste d’une belle conviction.

Et lorsque ce dernier orchestre a quitté la scène, le jury s’est regardé perplexe : comment départager ces groupes ? Autant l’an passé on avait frisé la non attribution de prix, prix qui a finalement profité au groupe le moins jazz de la manifestation, Mind Spun mais qui n’a pas démérité en faisant l’ouverture du festival le 30 septembre en première partie de Sixun, premier des six concerts attribués chaque année au cours de la manifestation au gagnant de l’édition précédente ; autant cette année la qualité musicale fut constante et ce dans une grande diversité de propositions. Les délibérations furent longues et passionnées, avec plusieurs retournements de majorité, mais c’est finalement le quartette de Léo Geller qui a remporté ces six engagements garantis pour la prochaine édition ; un prix spécidal du jury étant décerné au duo Weld (photo ci-dessous avec Charles Paillet à gauche et Rémi Flambard, tous deux encadrés par Émile Parisien à gauche et Nik Bärtsch à droite. Franck Bergerot

Ps : je mets hélas le point final à mon compte rendu trop tard pour annoncer la masterclass que Nik Bärtsch donna à 17h à l’eMa de Genèvre, suivie d’un concert à 20h45 de son groupe Ritual Groove Music.

C’est au Chorus que le 14 octobre, à l’instigation de Jean-Claude Rochat, s’est tenu le 2ème Concours international de piano jazz de Lausanne devant un jury de musiciens sous la présidence du jury Hervé Sellin et la présidence d’honneur de Martial Solal.

Alors que le JazzContreBand Festival battait son plein de part et d’autre de la frontière franco-suisse, le Chorus de Lausanne recevait son 2ème Concours international de piano. Après avoir entendu la veille Noé Huchard, le lauréat de sa première édition, et m’apprêtant à participer le lendemain au jury du Tremplin JazzContreBand, il était tentant de sauter dans un train pour Lausanne afin d’assister à la finale de cette autre compétition, avant de retourner vers Genève pour le récital solo de Dan Tepfer à la Comédie de Ferney.

Le Jury : Susanne Abbuehl, chanteuse et directrice du département jazz de l’Hemu (Haute École de Musique) de Bâle, et les pianistes François Lindemann (pionnier de l’enseignement du jazz à Lausanne), Emil Spányi (enseignant à l’Hemu de Lausanne et au CRR de Paris), Dado Moroni (enseignant au Conservatorio Giuseppe Verdi de Como), sous la présidence du pianiste Hervé Sellin (des années de bons et loyaux services au CNSM de Paris).

Candidats : après les éliminatoires des veille et avant-veille, cinq finalistes restaient en lice Yorick Geiler, Gaspard Louët, Oscar Teruel, Levi Harvey (tous issus du CNSM de Paris) et Max Teakle (de l’Hemu de Bâle).

Règle du jeu sur un répertoire répété le matin même : Vice et versa de Martial Solal (1963) avec une rythmique composée de Blaise Hommage & Cyril Regamey ; deux morceaux au choix dans un liste imposée, joués par le candidat en duo l’un et l’autre avec deux interlocuteurs différents, le bugliste Matthieu Michel et le saxophoniste ténor Roberto Bonisolo.

J’étais déjà reparti vers Genève pour assister au concert Dan Tepfer lorsque le jury délibéra puis proclama le palmarès qui vint de m’être communiqué :

1er prix : Levi Harvey, 20 ans grandi dans une famille anglaise en Mayenne, entré au CNSM de Paris en 2020, on a pu l’entendre notamment en 2022 à la Philharmonie en première partie du concert solo d’Abdullah Ibrahim dans le cadre de Jazz à la Villette au sein du trio Nebida constitué d’étudiants du CNSM et l’été dernier dans le cadre des soirées Pianoretivo du Tsuba Hotel en trio avec Yoni Zelnik et Lionel Boccara. On a pu aussi l’entendre avec Gaël Horellou, Benjamin Henocq Jeff Boudraux. Joué sans partition, sa version très angulaire de Vice et Versa de Solal m’a laissé l’impression d’une belle décontraction et d’un entier engagement dans les parties improvisées.

2ème prix : Max Teakle, 22 ans, australien, gros parcours d’études musicales qu’il prolonge actuellement à l’Hemu de Bâle. Admirable version de Wee See de Thelonious Monk.

Prix spécial du jury : Oscar Teruel, 18 ans, étudiant au CNSM, une interprétation de Vice et Versa témoignant d’une maturité précoce.

Quittant le Chorus sans attendre les résultats, j’y remarquais la présence du pianiste Paul Lay et du saxophoniste Fred Borey en prévision de la soirée annoncée comme dédiée à la mémoire de Mátyás Szandai qui aurait été le contrebassiste de l’épreuve en trio s’il ne s’était pas donné la mort le 28 août dernier. Un soirée-hommage et de solidarité avec son épouse et sa fille lui sera consacrée le 14 novembre au Bal Blomet par ses amis : Yoann Loustalot, François Jeanneau, Michel Portal, Mathias Levy, Daniel Szabó, Paul Lay et Miklós Lukács. Franck Bergerot

Né à Alger le 2 mars 1941, il avait été associé à Jazz Magazine dès 1964 et avait succédé à Jean-Louis Ginibre en 1971 au poste de rédacteur en chef qu’il avait occupé au tournant des années 2000, jusqu’à céder la place à son adjoint Fred Goaty, qu’il avait laissé s’affirmer à son côté au fil de la dernière décennie du siècle, une succession douce puisqu’il était encore, jusqu’à la fin des années 2010, une présence dans les bureaux de Jazzmag aux chaudes heures du bouclage.

La nouvelle me parvient à l’étranger en plein jury de tremplin et tandis que l’équipe de Jazz Magazine restée à Paris s’active à boucler le prochain sommaire qui portera ce deuil, je laisse venir à moi, entre deux groupes candidats, mes souvenirs. La voix et la parole de Philippe Carles sur les ondes de Radio France, posée, mesurée, érudite et savante. Free Jazz / Black Power qu’il signa avec son ami Jean-Louis Comolli que je me fis offrir en 1971 alors que j’étais cloué à l’hôpital à la suite d’un grave accident et qui fut, de mes premiers livres sur le jazz, le plus décisif. Mes premières lectures de Jazz Magazine la même année alors qu’il venait d’en prendre la direction. Des rencontres furtives et intimidées par ce personnage plein d’esprit et d’un humour finaud et sans indulgence. Jimmy Giuffre toujours, ce musicien discret sur lequel, le premier, il avait levé le voile dans le Jazzmag de Ginibre. Jusqu’au jour où l’on me confia son bureau, en 2007, qu’il m’abandonna avec élégance, non sans une discrète amertume. Depuis plusieurs années déjà, ce journal n’était plus le sien, Frédéric Goaty lui ayant donné un nouveau souffle. Déjà le temps filait. Depuis le covid, alors qu’à mon tour j’avais abandonné ma permanence à la rédaction, ses appels téléphoniques se faisaient de plus en plus rares et mystérieux. Philippe est parti. Toute l’équipe de Jazz Magazine s’associe à la douleur de Michèle, son épouse, et l’on reviendra plus longuement sur son parcours dans un hommage moins à chaud. Franck Bergerot

Ce 14 octobre, parmi les huit affiches proposées par JazzContreBand de l’AMR de Genève à Yverdon-les-Bains dans le Canton de Vaud, notre choix s’est porté sur Ferney-Voltaire dans l’Ain où se produisait Dan Tepfer.

Dans le bus qui me conduisait à Ferney-Voltaire où Dan Tepfer se trouvait à l’affiche de La Comédie, petit théâtre trentenaire, d’à peine 100 places, doté néanmoins d’un beau plateau avec une programmation qui verra prochainement se jouer Henri Miller et Samuel Beckett, je parcourais la réédition des Quatre-vint-neuf Mots de Milan Kundera, comme souvent entre adhésion et agacement. Et je m’étonnais de ne pas y trouver le mot Variations, cet art qu’il évoque dans le chapitre Les Anges du Livre du rire et de l’oubli et sur lequel il revient dans Les Testaments trahis en prenant notamment le jazz pour exemple et en saluant particulièrement les variations d’Ellington sur Grieg et Tchaikovski, qu’il a pratiqué enfin lui-même, entre autres dans Jacques et son maître d’après Diderot. Et j’avais évidemment en tête l’album “Goldberg Variations / Variations” signé d’après Bach par Dan Tepfer en 2011.

D’emblée, se présentant devant son piano à cette petite salle bondée, le pianiste fit une mise au point. Ce soir, il ne s’agirait pas de variations mais d’inventions et de réiventions. Les Variations Goldberg étaient composées à partir d’un même et unique thème, un peu comme un jazzmen multiplie les chorus autour d’un même standard. Inventions furent des études composées par Bach, comme il l’écrit lui-même en introduction, à l’intention des apprentis pianistes comme « une méthode claire pour arriver à jouer proprement deux voix, puis, après avoir progressé, à exécuter correctement trois parties obligées… » Donc, contrairement aux Variations, autant de thématiques différentes, étrangères l’une à l’autre. Recourant à toutes les techniques du contrepoint, elle consistait également en une leçon de composition à laquelle Dan Tepfer, qui avait lui-même pratiqué ces Inventions dans sa jeunesse, revint récemment pour répondre à une question qu’il se posait : comment raconter une histoire à partir d’un thème. Question récurrente dans le monde du jazz qui s’est souvent vu reprocher sa logorrhée et se l’ait souvent reprochée à lui-même, notamment au sein de “l’école” de Lennie Tristano dont Dan Tepfer fut le dernier complice de l’un de ses deux plus célèbres disciples, Lee Konitz. Raconter une histoire, inventer un personnage (l’exposé), lui inventer une histoire (le drame du solo improvisé) et dénouer ce drame (ce qui peut être un ré-exposé ou un exposé transformé, le out-chorus), c’est ce que Dan Tepfer a voulu remettre en chantier.

En faisant un programme particulier, il a choisi d’interpréter à la lettre les Inventions de Bach, au nombre de quinze dans les quinze des vingt-quatre tonalités possibles – Bach ayant probablement évité à ses étudiants les tonalités les plus difficiles –, se réservant d’improviser dans les neuf tonalités manquantes. Il incorpore ces improvisations dans la suite des quinze partitions originales en respectant la progression chromatique de Do à Si voulue par Bach, une pause venant s’intercaler entre chacune d’elle, sauf l’avant-dernière improvisation étant enchainée avec la dernière Invention originale.

Étant finalement familier avec l’univers de Bach plus à travers la façon dont son œuvre existe chez les pianistes de jazz, en particulier chez Keith Jarrett, et à part quelques-unes de ces Inventions dont les arômes me revinrent comme me revinrent les contours de What Is This Thing Called Love lors du dernier rappel de Dan Tepfer improvisant sur le démarquage imaginé par Lee Konitz, Subconcious Lee, c’est dans une relative innocence que je me suis laissé emporter d’Inventions en Reinventions, fasciné par le jeu des deux mains, cette relation qui me semblait être le challenge essentiel des jeunes candidats lors du Concours international de piano jazz du Chorus où je me trouvais quelques heures plus tôt, particulièrement dans l’épreuve en duo. Cette relation étant le sujet même de ces Inventions adressées par Bach aux jeunes pianistes, je renonçai à me tordre le cou pour voir ces mains entre les têtes des deux rangées de spectateurs se trouvant devant moi, et me contentait de les écouter, d’écouter cette histoire qu’elles me racontaient, fasciné par leurs unions et désunions, leur courses-poursuites et leurs confrontations, soudain transporté de l’univers baroque au 19e du côté de Schumman ou Liszt, voire au 20e de Bartok ou Messiaen, pourquoi pas de Lennie Tristano ou Paul Bley.

Rappel : Summertime que Tepfer chante de cette voix fragile de “non chanteur” et avec toutefois cette assurance de la phrase chez les disciples de Lennie Tristano à qui il importait de savoir vocaliser leurs improvisations, exercice auquel Dan Tepfer et Lee Konitz se livrèrent souvent en coulisse voire sur scène. Lee Konitz, le mentor auquel le pianiste rendit hommage comme précisé plus haut en deuxième rappel, Subconscious Lee. Franck Bergerot