“The 1996 DEP Sessions With Glenn Hughes” de Tony Iommi et son successeur de 2005 “Fused” viennent d’être réédités en CD. Occasion de (re)découvrir deux mémorables collaborations du légendaire guitariste de Black Sabbath avec l’ex-chanteur de Deep Purple.

Par Julien Ferté

Quand en décembre 1996 Tony Iommi entre en studio pour enregistrer un nouvel album avec l’ex-chanteur de Trapeze et de Deep Purple Glenn Hughes, enfant, comme lui, des West Midlands, ce n’est pas, cette fois, pour qu’il soit publié sous le nom de Black Sabbath, comme ç’avait été le cas dix ans plus tôt avec “Seventh Star”, l’un des (vraix-faux ?) albums du Sab’ les moins aimés, certes loin derrière les très détesté “Forbidden” – l’un comme l’autre ne sont pourtant pas sans charmes, mais c’est une autre histoire…

Non, cette fois c’est sûr, les huit heavy rock songs sortiront sous le nom du guitariste, Iommi. En 1997 ? Non, huit ans plus tard ! En 2004, sous le titre de “The 1996 DEP Sessions With Glenn Hughes”, pour bien souligner qu’il s’agit d’un album inédit sauvé des eaux toujours un peu troubles dans lequel baigne ce grand riffeur devant l’éternel.

Car les aventures en duo de Tony Iommi avec les ex-vocalistes de Deep Purple sont décidément toujours compliquées – on se souvient du très mal accueilli “Born Again” de 1983 avec Ian Gillan, pourtant devenu culte au fil des ans (on espère d’ailleurs une réédition Deluxe remasterisée et, surtout remixée, mais ça aussi c’est une autre histoire).

“The 1996 DEP Sessions With Glenn Hughes” démarrait cependant très fort avec le super heavy Gone, marqué par l’un de ces riffs d’acier dont le natif de Birmingham a le secret. Au micro, Hughes, alias “The Voice Of Rock”, était en voix, soulful et agressif à la fois, combinaison rare et sans doute l’une de ses marques de fabrique, avec son jeu de basse puissant et profond. Les sept autres morceaux ne sont peut-être pas tous aussi forts que cet opening track mémorable, mais forment grâce à leur diversité un album essentiel pour les fans du guitariste et du chanteur.

Un an plus tard, nos deux heavy rock stars remirent le couvert avec “Fused”, s’associant cette fois avec l’expérimenté batteur Kenny Aronoff et le claviériste Bob Marlette. Comme son prédécesseurn, ce second opus démarre très fort avec le bien nommé Dopamine, dont le riff cloue une fois de plus l’auditeur sur place, tandis que la voix multi-trackée de Glenn Hughes, alias “The Voice Of Rock”, ajoute son supplément de molécules du plaisir. Les non moins aplatissant Saviour Of The Real et Grace et le menaçant Resolution Song font leur effet aussi, tout autant que The Spell, où Glenn Hughes donne le meilleur de lui-même. Parmi les trois bonus tracks qui rendent cette réédition lovée elle aussi dans un digipack indispensable pour les complétistes, Let It Down Easy et son riff tournoyant rappelle si besoin était que Tony Iommi a décidément un don pour capter la foudre.

CD Iommi : “The 1996 DEP Sessions With Glenn Hughes” et “Fuse” (BMG, déjà dans les bacs).

Photo : Maria Iommi, X/DR (BMG).

Cherry Red Records publie un triple CD de 52 titres dédiée aux reprises rares de Prince et aux chansons de sa plume offertes à d’autres artistes. Attention, mine d’or !

Par Fred Goaty

“Dearly Beloved, A Prince Songbook” (Cherry Red Records) n’est certes pas la première compilation regroupant des reprises de Prince et des chansons originales interprétées par d’autres, mais c’est sans conteste la plus complète jamais assemblée à ce jour. Le premier CD s’attarde sur dix-huit pépites écrites et composées par le natif de Minneapolis pour des artistes venus d’horizons aussi divers qu’Ana Moura (avec Herbie Hancock), Kenny Rogers, Monie Love ou encore Patti Labelle, sans oublier celles et ceux qui faisaient partie de sa propre galaxie – Shelby J, Brownmark, Rosie Gaines… Certaines sont connues des fans de Prince depuis plus de quarante ans et sont devenues cultes (Manic Monday des Bangles, Sugar Walls de Sheena Easton, The Dance Electric d’André Cymone, Love… Thy Will Be Done de Martika), d’autres sont un peu moins connues mais pas moins délectables (Oooh This I Need d’Elisa Fiorillo, The Sex Of It de Kid Creole & The Coconuts, Baby Go-Go de Nona Hendrix…).

Les CD 2 et 3 contiennent trente-quatre reprises et, là aussi l’éventail stylistique est très large, qui va de Jonny Lang (qui reprend I Am), à Stephanie Mills (et sa fameuse version de How Come You Don’t Call Me Anymore ?) en passant par Bobby Sparks & Lizz Wright (Sometimes It Snows In April), Valerie Carter (Crazy You) et N’Dambi (Soft And Wet), ainsi qu’une ribambelle d’illustres inconnus aux talents plus ou moins égaux, dont The Dirty Monroes, qui ont osé la reprise d’un inédit aussi sulfureux que légendaire, Vibrator, qui aurait dû figurer sur le seul et unique album de Vanity 6.

Ce qui fait aussi la singularité de ce triple CD, c’est son livret de 32 pages joliment mis en page, avec tous les renseignements discographiques dont rêvent les collectionneurs et des témoignages de chaque artiste.

CD “Dearly Beloved, A Prince Songbook” (Cherry Red Records, déjà dans les bacs).

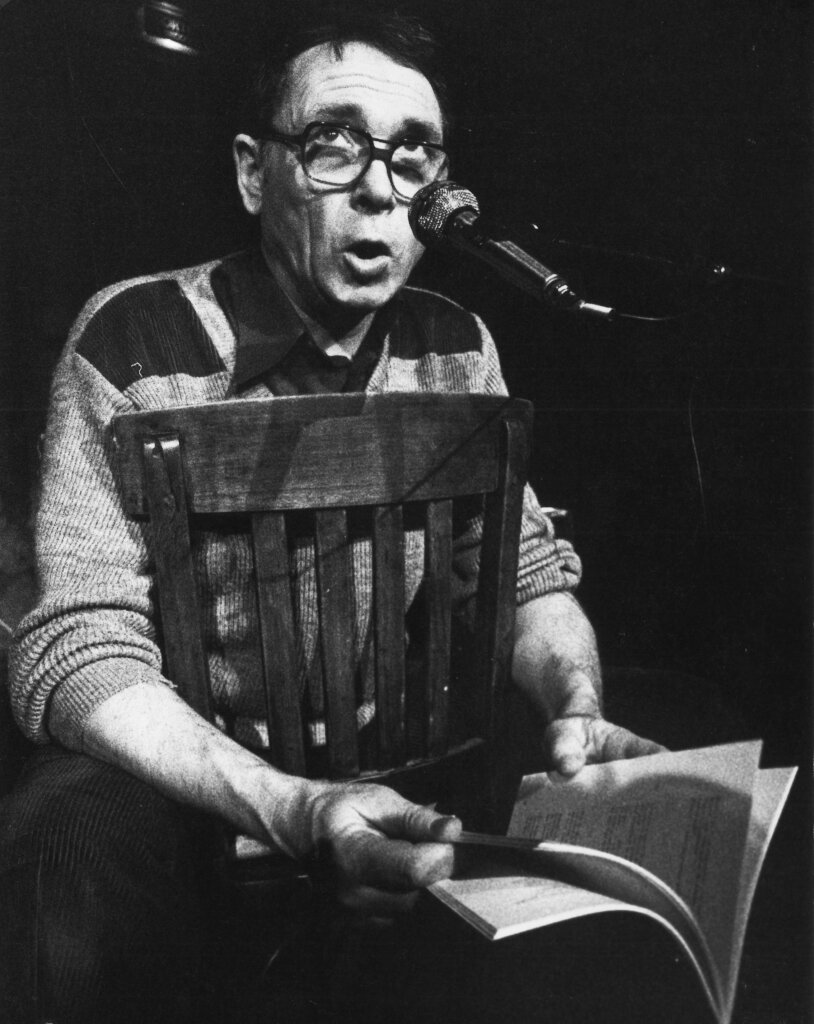

Le 25 septembre 2021, Martial Solal, qui nous a quittés hier, avait accordé à Jazz Magazine un entretien exceptionnel. Le voici réédité pour la première fois en son honneur.

Ce n’était évidemment pas la première fois que Martial Solal accordait une interview à Jazz Magazine, lui qui avait déjà 27 ans en décembre 1954 quand paru notre tout premier numéro. Alors, quand son agent Martine Palmé nous appela à l’occasion de la création de son nouveau concerto pour piano pour nous proposer de le rencontrer, on lui répondit oui, bien sûr, mais en cherchant tout de suite un “angle” différent. « Et pourquoi pas, chère Martine, venir à plusieurs, façon conférence de presse ? » Transmise à l’intéressé, l’idée lui plut immédiatement.

Le 25 septembre 2021, face à Franck Bergerot, Stéphane Ollivier, Lionel Eskenazi, Fred Goaty et les deux benjamins de la bande, Walden Gauthier (17 ans) et Yazid Kouloughli (30 ans), Martial Solal s’était livré comme rarement, trônant au beau milieu de son salon, à côté de son piano dont, hélas, il ne jouait plus. C’est peu dire que ce fut pour nous tous un moment merveilleux dont nous nous souviendrons longtemps.

Merci à Anna Solal, la femme de Martial, merci à Martine Palmé (souvenir ému de ses macarons faits maison !) et merci Monsieur Solal auquel, à peine ce grand entretien terminé, nous avions donné rendez-vous pour “L’interview des 100 ans”, en août 2027, pour notre n° 812. Hélas…

Fred Goaty : Pour le dossier Miles Davis du numéro que nous venons de boucler, nous avons retrouvé dans Jazz Magazine une chronique de “Miles Ahead” rédigée par vos soins, en juillet 1958 !

Martial Solal Je me sentais vraiment en forme à cette époque, avec l’envie de tout dévorer, je n’ai jamais ressenti la même chose ! Je me sentais bien dans ma peau, avec l’impression de ne même pas sentir son corps…

Fred Goaty : C’est à dire ?

Aucun mouvement ne me coûtait, il n’y avait pas d’effort à faire pour exister. Ça doit être encore mieux plus jeune, mais je n’avais pas réalisé. J’ai cru être vieux à 30 ans, j’ai voulu refaire ma vie, et j’ai divorcé ! [Rires]

Walden Gauthier : J’ai découvert le jazz à environ 15 ans, surtout à travers le piano. Je crois que vous aussi aviez découvert le piano à cet âge. D’où vous vient cette passion ?

Je vais engueuler Martine [Palmé, NDLR], car j’avais demandé qu’on ne me pose pas de questions que j’ai entendues trois mille fois ! Mais vous êtes jeune, vous êtes pardonné. J’ai grandi à Alger. On voyait la mer de notre balcon, ça ne s’oublie pas. On n’avait qu’une seule radio, où j’ai entendu des gens comme Rina Ketty, des chansons, et parfois un concert classique. Le dimanche aprèsmidi, mes parents m’emmenaient aux Bains Nelson. Là jouait un orchestre de cinq musiciens dont l’un, voisin de palier d’une de mes tantes, jouait très bien du piano – sur un instrument désaccordé à un point qu’on ne peut pas imaginer –, de la batterie, du saxophone, de l’accordéon, tout ! Il était fanatique de Ben Webster, les prémices du “middle jazz”. Ce jour-là, il jouait Marinella, le tube de Tino Rossi. Tout d’un coup, il a changé quelques notes, puis s’est mis à improviser sur la mélodie. Moi qui apprenais le piano classique, j’ignorais qu’on avait le droit de faire ça. Je suis devenu son élève. Il m’a même engagé dans son orchestre, je me souviens que mon premier cachet était de 20 francs de l’époque, ce qui devait permettre d’acheter au moins un paquet de cigarettes ! Ensuite j’ai travaillé seul, je n’ai pas beaucoup écouté de disques mais suffisamment pour savoir qui est qui. C’était en 1942, et je me souviens de l’arrivée des alliés, le 8 novembre.

Stéphane Ollivier : Ce qui vous fascine d’emblée dans le jazz, plus encore que le rythme, c’est donc l’improvisation, l’idée même qu’on puisse changer des notes ?

C’était la liberté ! Et c’était beau, c’était beaucoup mieux que Marinella, ce qui est facile…

Franck Bergerot : Changer les notes c’est aussi changer leur place ?

On en n’était pas encore là. C’était une broderie, une paraphrase plus ou moins intelligente. Mais le jazz était nouveau. Et puis être musicien, ce n’était pas un métier.

Fred Goaty : C’est votre big bang, la petite étincelle qui va provoquer quelque chose de très grand ! Vous dites que les disques n’étaient pas si importants, c’étaient des 78-tours à l’époque…

Oui, et j’en ai gardé un que j’ai cassé et recollé, je vais vous le montrer, vous serez parmi les premiers à le voir !

Fred Goaty [En examinant le disque] : Martial Solal Trio, avec Jean-Marie Ingrande, Jean-Louis Vialle, The Champ de Dizzy Gillespie, sur la marque Swing, évidemment. C’est un de vos premiers ?

Je ne savais pas ce qu’étaient les 78-tours à l’époque, je ne faisais qu’écouter, et l’idée de faire un disque ne m’était pas venue. Avant mes premiers disques, j’avais fait mes preuves au Club Saint-Germain, dans l’orchestre de Tony Proteau, un magnifique fou qui adorait le jazz et avait monté un big band qui jouait tous les dimanches matin à l’Alhambra. Un jour, André Francis me dit : « Tu ne voudrais pas faire un disque ? » C’est comme s’il m’avait dit « tu ne voudrais pas le billet gagnant de la loterie ? » [Rires.] Evidemment j’ai dit oui, et j’ai signé un contrat d’exclusivité pour huit ans sur le label Vogue, dirigé par Léon Cabat. J’étais le jeune en qui on plaçait beaucoup d’espoirs.

Stéphane Ollivier : Vous étiez alors pianiste attitré du Club Saint- Germain ?

Pas tout à fait encore, j’ai attendu que Bernard Peiffer décide de s’en aller pour prendre sa place. C’était le pianiste le plus en vue à ce moment-là, on était très copains. On a fait de nombreuses soirées à quatre mains sur un piano droit, dans un club qui s’appelait Agnès Capri, du nom de la chanteuse de café-théâtre. Bernard a voulu tenter sa chance aux États-Unis et a bien réussi, mais il est mort beaucoup trop jeune. Mais c’est une autre histoire et on ne va pas sauter du coq à l’âne, ni des macarons aux calissons. Je signale au passage que les macarons sont dus à Madame ! [Martine Palmé, NDLR.]

Franck Bergerot : Bernard Peiffer a été une influence ?

Non, il était plus “middle-jazz” que moi. J’avais déjà des idées un peu farfelues pour l’époque. C’est à dire ne pas ressembler à ce qui se faisait, tout en copiant tout le monde ! [Rires.] Je connaissais ce qui existait mais n’arrivais pas à le faire aussi bien, alors je faisais autre chose. Longtemps, je me suis dit que je n’avais peut-être rien compris. Les pianistes de l’époque aimaient Horace Silver. Quand John Lewis venait faire le boeuf au Club Saint-Germain, ils étaient émerveillés de la façon dont il plaquait ses accords pour accompagner. Il faisait trois notes mais on bavait car c’était un grand nom. On est restés à la traîne des musiciens américains, car on a toujours cru, et beaucoup le croient encore, qu’ils sont au-dessus. Je me suis formé en les écoutant mais j’étais toujours un petit peu différent des autres. Sur ce disque-là [le 78-tours, NDLR], vous verrez qu’il y a l’essentiel du jazz traditionnel de l’époque mais qu’en même temps il y a une réalisation différente. Dans mes thèmes, il y avait déjà des arrangements, des introductions préparées, un travail de composition. A cause de ça, j’ai été moins aimé que je n’aurais aimé l’être…

Fred Goaty : Vous êtes l’un des pianistes les plus respectés sur la planète, en France vous êtes une sorte de monument, et vous auriez voulu être plus aimé ?!

Mais ça ne s’est pas fait du jour au lendemain !

Franck Bergerot : On a l’impression qu’il y a d’un côté l’histoire du jazz, et de l’autre Martial Solal. Dans les années 1960 par exemple, est-ce que des gens comme Bill Evans ou le second quintette de Miles Davis vous intéressaient ?

A partir d’un certain moment je n’écoutais plus personne. Je n’ai jamais vraiment acheté de disques. J’ai écouté Erroll Garner que j’aimais beaucoup, Teddy Wilson car il jouait avec Benny Goodman, à cause de qui j’ai acheté la clarinette qui est posée-là derrière-vous. 850 francs d’occasion à l’époque !

Fred Goaty : Vous vouliez vous mettre à la clarinette ?

Mais je m’y suis mis ! Je suis devenu clarinettiste pendant trois ou quatre ans, à tel point que quand j’ai fait mon service militaire, en 1947 au Maroc, j’étais allé avec mon innocence d’un type de 20 ans taper à la porte de Radio Maroc. J’avais réussi à décrocher une émission de radio à Alger, et Radio Maroc m’a proposé de former un petit ensemble. Le plus ancien de notre chambrée, qui avait un an de plus que nous – il était caporal et nous deuxième classe – jouait de l’accordéon très bien, on a dû engager un batteur de Rabat. On jouait toutes les semaines et j’ai été désigné clarinettiste. Mais comment on est-on arrivé là déjà ?

Franck Bergerot : Vous disiez qu’à une époque vous n’écoutiez plus personne. Quand précisément ?

Assez tôt.

Stéphane Ollivier : Plus tard, au Club Saint-Germain, vous accompagnez tous les grands musiciens de passage…

Oui je les connaissais mais je ne les écoutais pas. Certains disent qu’il faut connaître l’œuvre des autres, mais j’étais limité. Une anecdote au passage : quand Bernard Peiffer est parti aux États-Unis, le patron du club m’avait proposé de le remplacer. Il m’a demandé ce que j’allais leur jouer, j’ai dit du Chopin, du Bach, un thème de Ravel avec lequel Bernard avait eu un succès monstre. Il me demande si je vais aussi jouer du jazz : il m’avait fait marcher, et j’avais foncé dedans en citant les classiques que j’aurais d’ailleurs été incapable de bien jouer ! J’ai poussé un grand ouf de soulagement.

Yazid Kouloughli Qu’est ce que représente le Club Saint-Germain pour vous à l’époque ?

On disait que c’était le temple du jazz. Ma première sortie à Paris, c’était pour m’y rendre. Il y avait un portier, et on ne laissait pas entrer n’importe qui, il fallait être reconnu, ou un client venu dépenser son argent. Un soupirail donnait sur une rue adjacente et j’écoutais comme ça. On entendait Claude Bolling, Jean-Louis Chautemps, et le batteur Roger Paraboschi, qui était peut-être le doyen des musiciens de jazz de cette époque, qui jouait avec Django Reinhardt…

Lionel Eskenazi : C’est au Club Saint-Germain que vous avez créé votre trio avec Pierre Michelot et Kenny Clarke ?

Ce n’était pas mon trio, mais le trio maison. Il y a eu d’abord Barney Wilen, qui avait 17 ans et qui jouait formidablement, comme un type de 40 ans. Il a pris la grosse tête un peu trop jeune, il nous snobait presque, Kenny Clarke, Michelot et moi. Le public n’en avait que pour lui, jeune, sympathique, avec un nom américain…

Fred Goaty : Ça parait irréel aujourd’hui : vous jouiez tous les soirs au Club Saint-Germain…

Je crois être le musicien au monde qui a le plus fait de choses. Beaucoup ont enregistré des disques, écrit des concertos, mais personne n’a en plus séjourné dix ans dans des clubs, ça n’existait pas à l’époque. Il y avait le Club Saint-Germain et le Blue Note, et je partageais mon temps entre les deux.

Fred Goaty : Vous aviez un contrat ?

On était engagé et payé au jour le jour, quand la caissière avait enfin fini ses comptes pour voir si elle pouvait nous payer, contrairement au Agnès Capri, où on avait joué plusieurs jours sans être payés, car il n’y avait pas de public.

Fred Goaty : C’était déclaré tout ça ?

On nous donnait des feuilles de paye, mais un beau jour, ne sachant pas que ça pouvait servir, j’ai tout jeté. Et le jour où je suis allé à la Sécurité Sociale pour demander à prendre ma retraite, ils n’avaient plus de trace, comme si je n’avais rien fait alors que je n’ai jamais arrêté de travailler ! Alors j’ai une pauvre retraite… Mais enfin ça va ! [Rires.]

Fred Goaty : Quand on est pianiste du Club Saint-Germain, on est jalousé ?

Je ne sais pas ce que les autres avaient dans la tête, mais la jalousie fait partie des choses normales. Moi aussi j’ai jalousé Peiffer avant d’y être.

Stéphane Ollivier : Vous êtes dès ce moment-là considéré comme un peu farfelu, moderniste, mais vous enregistrez vos premiers disques avec Sidney Bechet et Django Reinhardt. Comment cela se fait-il ?

Si je n’avais pu faire que des choses comme ça j’aurais été au paradis, mais j’en ai fait de bien plus minables. Avant le Club Saint-Germain, j’ai été pianiste de bar, figurant dans un film de Maurice Chevalier… Il faut manger pour vivre, je n’avais pas un appétit formidable, mais tout de même. Pour Sidney Bechet, c’est parce qu’on était tous deux en contrat chez Vogue, lui en était l’un des piliers, qui faisait casser les fauteuils de l’Olympia, comme les rockeurs, plus tard. Il y avait déjà cet antagonisme entre les anciens et les modernes. Les conceptions de Charlie Parker ont révolutionné ce qui avait été fait avant. Tout le monde essayait de jouer comme lui, sauf moi qui ne l’écoutais pas trop. Je pensais que tous les jazz pouvaient marcher ensemble, et j’ai proposé de faire un disque avec Bechet. Il a tout de suite accepté, il était très content. On avait Kenny Clarke à la batterie, ce qui est rassurant. Cette séance a duré trois heures, que des standards qu’on connaissait tous les deux. J’ai joué comme je savais. Je ne me souviens pas avoir fait trop d’accords dissonants, dont je n’en connaissais pas encore beaucoup de toute façon. Pour Django, j’ai bénéficié de la maladie de Maurice Vander qui avait fait une partie de la séance, et Django, qui m’avait entendu dans un club, avait demandé que je le remplace. C’est passé comme une lettre à la poste. J’ai fait la séance avec Django dans mon dos, donc j’avais moins le trac ! On a fait quatre ou cinq disques de classiques usés, que tout le monde connaît, c’était très facile. Je n’ai pas gardé un très bon souvenir de mon jeu, mais en le réécoutant ce n’était pas si mal. Mais tout ça ce sont des circonstances anormales. Et puis ce n’était pas comme maintenant, où il y a trois mille pianistes, à l’époque on avait moins de mérite : il suffisait que l’un soit malade, ou l’autre déjà occupé…

Yazid Kouloughli : Vous avez côtoyé Django ensuite ?

Il a eu l’imbécilité de mourir presque juste après… On s’était vu cinq ou six fois dans les clubs, je me souviens qu’il s’était installé près du piano un soir, mais j’étais trop intimidé pour lui parler. Tout le monde rêvait de devenir Django. Quand il arrivait, pour un peu on se mettait au garde à vous ! Il a créé une chose anormale par rapport à Charlie Parker, et qui a duré. Mais dans son dernier disque, celui que nous avons fait ensemble, il était déjà accro à Parker, inconsciemment, et on y entend ce qu’il aurait pu devenir. Je suis sûr qu’il aurait adoré nous faire profiter de son interprétation de cette nouvelle musique.

Lionel Eskenazi : Nous sommes donc en 1953, c’est à ce moment-là que vous commencez à faire votre propre musique ?

Même dans le premier disque, on peut dire que c’était ma propre musique, très inspirée de celles des autres. Il y avait quelque chose qui allait finir par être un peu différent. Mais je n’ai jamais mis au rebut ce qui existait ! Je m’en suis inspiré pour étoffer, ou choisir une autre direction. Sans mes prédécesseurs je ne serais rien, et je n’aurais pas pu vous offrir de l’Orangina aujourd’hui !

Walden Gauthier : Quels sont ceux que vous avez toujours aimé ?

J’aimais ceux qui savaient bien jouer de leur instrument. Chez les pianistes, Teddy Wilson, Erroll Garner, Bud Powell et John Lewis, avec qui je suis devenu assez ami et fait beaucoup de concerts en duo par la suite. Horace Silver aussi, dont j’étais un peu jaloux car tout le monde ne jurait que par lui !

Stéphane Ollivier : Et en dehors des pianistes ?

Lester Young, à qui Stan Getz qui a tout piqué – mis à part la sonorité –, dans le sentiment, et même dans les phrases. Comme Lee Konitz d’ailleurs.

Lionel Eskenazi : Vous n’avez pas cité Art Tatum…

Je l’ai connu bien plus tard ! C’était trop dur pour que j’essaye de le copier. Mais je me suis dit que c’est comme ça qu’il fallait jouer. J’avais aussi entendu un disque à deux pianos, je ne sais plus qui jouait les graves, mais les aigus c’était Lionel Hampton, qui jouait comme d’un vibraphone, chacun faisant des choses infaisables pour un pianiste seul. Mais pensant qu’il n’y avait qu’un seul instrumentiste, je me suis dit que c’est ça qu’il fallait que je fasse. C’était comme un rêve qui m’a donné l’envie de mieux jouer du piano.

Franck Bergerot : Quand vous faites la Suite en ré bémol en 1959 et que naît ce trio régulier avec Gilbert Rovère et Daniel Humair, vous jouez moins au Club Saint-Germain et plus en trio ?

Non, car les “concerts”, les tournées, ça n’existait pas à l’époque. D’ailleurs, on ne disait pas concert mais “gala”. La Suite en ré bémol a été un tournant pour moi, mais aussi en général, car rien n’existait de ce genre-là, avec plusieurs thèmes imbriqués. Les pauvres danseurs du Club Saint-Germain s’arrêtaient tout le temps, car on passait de la ballade au tempo rapide…

Fred Goaty [À Yazid Kouloughli et Walden Gauthier] : Ça ne vous paraît pas fou qu’on danse aux concerts de jazz ?

Yazid Kouloughli Si on parle de la musique de Charlie Parker je peux comprendre mais sinon, non…

Fred Goaty [À Martial Solal] : Est-ce que le fait que les gens arrêtent de danser a changé votre musique ?

Ce n’est pas la musique qui a fait que les gens dansent ou non, mais la multiplication des festivals et des concerts. C’est peut-être lié aux premières Maisons de la Culture créées par André Malraux… Les festivals naissaient dans toutes les villes, de fauché, on commençait à avoir l’espoir de gagner un peu notre vie. Les concerts ont complètement modifié nos vies.

Stéphane Ollivier : Dans les années 1960, vous imaginez une conception du trio avec des arrangements et des formes nouvelles, tandis qu’au même moment, aux États-Unis, c’est beaucoup plus libre, avec des dialogues improvisés. Vous aviez écouté Scott LaFaro avec Bill Evans, ou les premiers disques de Paul Bley ?

Scott LaFaro a été le premier contrebassiste à jouer beaucoup de notes, et vite, avec plusieurs doigts, c’est ce qui a fait que ce trio a fait un tabac énorme, ce qui leur a valu des copieurs dans le monde entier. Bill Evans avait un sens harmonique peu courant à l’époque. Ma conception n’y est pas liée, car je n’écoutais pas spécialement ce trio, et je n’avais pas un bassiste qui jouait aussi vite que LaFaro ! Il fallait s’adapter…

Fred Goaty : La manière dont vous parlez de Scott LaFaro donne l’impression que vous auriez bien aimé jouer avec lui…

Sûrement, oui. Il n’y avait pas d’équivalent en Europe avant Niels-Henning Ørsted-Pedersen, qui jouait encore beaucoup plus vite : à 16 ans, il venait faire le boeuf au Blue Note et connaissait tout le bebop par cœur, avec des fautes d’harmonies qu’on lui pardonnait facilement tant il jouait bien. Plus tard, quand il a joué avec Oscar Peterson, l’harmonie était relativement simple, mais c’était le bop dans toute sa splendeur, comme avec Ella Fitzgerald. Je ne sais pas si c’est eux qui ont lancé la mode des citations dans les chorus, mais j’ai attrapé cette maladie, et j’ai dû me faire vacciner contre ! [Rires.]

Lionel Eskenazi : En 1963 le producteur George Wein vous invite à jouer à New York…

Oui, c’était incroyable. Aucun Français n’allait à New York, car il fallait y connaître des gens pour se loger, avoir un passeport pour y travailler. J’ai reçu un télégramme un soir au Club Saint-Germain pour mon engagement au Festival de Newport, avec deux semaines dans un club avant, sans savoir si on me paierait le voyage. Mais j’étais tellement content que j’aurais vendu ma chemise pour y aller ! J’ai rencontré plein de gens, dont Bill Evans qui, vu que j’avais la même rythmique que lui [Teddy Kotick à la basse et Paul Motian à la batterie, NDR], m’avait dit : « Il paraît qu’on joue un peu pareil tous les deux. » Ça n’était pas vrai du tout, mais c’était gentil de sa part. On a finalement passé quatre semaines dans ce club où nous avons eu beaucoup de succès. Nous avons eu des articles. Là-bas, les musiciens sont pris en charge par un producteur et les plus importants ont un personal manager, qui ne travaille que pour trois ou quatre personnes. J’ai eu la chance de me retrouver dans le bureau de Joe Glaser, le producteur de Louis Armstrong et de Duke Ellington. Mais à la fin de mon séjour, son tarif m’a filé un sacré coup !

Lionel Eskenazi : C’est à cette époque que vous rencontrez Thelonious Monk à San Francisco ?

C’était l’année suivante, mais on ne s’est pas vraiment rencontrés, on s’est vus. On jouait dans la même rue, où il n’y avait que des clubs de jazz.

Stéphane Ollivier : Comment perceviez-vous sa musique ?

C’était génial ! Je crois qu’Ahmad Jamal jouait en face, Johnny Griffin jouait avec Monk à cette époque, il y avait une émulation constante, une joie de faire tout ça. Et puis j’étais jeune, je voyais tout avec des yeux différents…

Fred Goaty : Vous parliez bien anglais ?

Mal, mais j’apprenais un petit peu. Mon personal manager avait cette manie de téléphoner à un journaliste différent à chaque carrefour où il s’arrêtait, et j’ai eu des interviews presque tous les jours. Je croyais être le Pape, avant de me rendre compte que je n’étais qu’un porteur de cierges de troisième catégorie !

Yazid Koulouhli : Quand vous jouiez avec ces musiciens, vous leur apportiez des partitions ?

Dans la plupart des cas c’était du par cœur. Ça n’existait pas les partitions à l’époque, tout le monde ne jouait que d’oreille, à partir des disques, avec des fausses notes parfois.

Franck Bergerot : Quand vous jouiez vos suites des années 1960, vous aviez bien des partitions…

Ce n’est arrivé que bien après, quand je les ai enregistrées et déposées à la Sacem, bien après l’écriture de la Suite en Mi bémol ou de la Suite pour une frise. Et quand je l’ai jouée avec Teddy Kotick à New York, il l’avait apprise par cœur. Le souci majeur des musiciens était la forme. Avec le recul c’est incroyable qu’ils aient réussi à apprendre ça aussi vite ! Pareil pour la Suite sans tambour ni trompette. Il n’y a que les pièces pour big band que j’ai dû écrire. C’est que j’ai toujours rêvé d’être compositeur, depuis mes 18 ans, plus qu’improvisateur. Dès le milieu des années 1950 j’ai eu des orchestres, et puis le cinéma est arrivé là-dessus. J’ai eu une carrière assez chargée. D’ailleurs je suis très fatigué !

Stéphane Ollivier : En termes de composition, qu’est-ce que le cinéma vous a appris ?

J’ai pu écrire pour un ensemble de cordes, moi qui n’avais jamais écrit que pour des cuivres, pour donner un côté sentimental, peut-être inspiré des bandes son de grands films américains signées Dimitri Tiomkin. C’était infiniment plus facile avec les cordes – plus proches du piano – que les cuivres, qui demandent une certaine expérience. Le premier a été À bout de souffle, en 1960. Pendant deux ou trois ans, je suis devenu la coqueluche du cinéma, puis du jour au lendemain, plus rien ! La mode du jazz était passée, Ennio Morricone est devenu le chouchou des metteurs en scène. En France, il y a eu des gens à la mode pendant quelques années, certains ont duré, comme Michel Legrand ou Vladimir Cosma, Michel Portal. J’ai fait un disque avec Michel Magne, qui faisait écrire tous ses arrangements par Hubert Rostaing. Il n’inventait que la mélodie, et l’arrangeur faisait tout le travail. C’est courant.

Yazid Kouloughli : Est-ce que vous aviez la liberté que vous souhaitiez ?

Oui, ils m’ont toujours foutu la paix. C’est un jeu d’enfant, croyez-moi ! C’est agréable à faire, c’est mieux payé que tout le reste, et comme la plupart des metteurs en scène ne connaissent rien en musique, ils vous laissent faire. Le premier avec qui j’ai travaillé, c’était Jean-Luc Godard – c’est Jean-Pierre Melville qui lui avait parlé de moi. Godard n’a d’ailleurs pas fait beaucoup de progrès en musique… On s’est rencontrés pour discuter, et il m’a dit : « Mettez un banjo, ce serait bien ! » Ce que je n’ai évidemment pas fait !

Fred Goaty : Jean-Pierre Melville aimait beaucoup la musique…

Oui, il était très exigeant, j’ai eu beaucoup de mal à travailler avec lui, et on a été fâchés pendant quelques temps. Il m’avait demandé de faire des essais pour Le Doulos, mais rien ne lui plaisait. Avec Roger Guérin, on avait même enregistré une maquette pour lui, où on jouait complètement free, alors que ça n’existait pas encore. Quand on engage un musicien, c’est pour qu’il ajoute quelque chose, qu’il traduise ce qu’il voit en musique !

Fred Goaty : Donc, pas tant de liberté que ça finalement…

Au final, on est libre, car on nous laisse faire ce que l’on veut, mais j’ai rarement été réengagé par le même metteur en scène.

Lionel Eskenazi : En 2000, Bertrand Blier vous a engagé pour Les Acteurs…

On a eu de bons rapports très longtemps, il est souvent venu ici pour que je lui montre l’avancée de mon travail, il était très content de la musique. Je pensais qu’il allait m’engager dans tous ses prochains films, mais il ne m’a plus rappelé !

Lionel Eskenazi : Vous avez aussi joué en piano solo sur Feu Mathias Pascal de Marcel L’Herbier. Là, votre liberté est beaucoup plus grande…

Oui, complète ! Il y en a eu un autre aussi… Pour l’un d’entre eux, j’avais joué à l’étranger, notamment à Moscou, une fois. Le film se situait dans les années 1920-1930, ça m’avait inspiré de la musique contemporaine qui débutait dans ces années-là. Je ne suis pas très content de ce que j’ai fait, ce n’est pas un métier facile. Tout ce que j’ai entendu côté accompagnement au piano pour l’image est mauvais d’ailleurs.

Les heureux intervieweurs, avec Martine Palmé, Anna Solal

et le Maître. Photo : Jean-Baptiste Millot.

Stéphane Ollivier : Vous avez employé tout à l’heure le mot “free”. C’est une musique avec laquelle vous n’avez pas été très tendre !

J’avais assisté à un concert d’Ornette Coleman en Allemagne. Il jouait du violon et de la trompette, et mal comme ce n’est pas permis ! La liberté, c’est bien mais il faut un minimum de choses ! Je n’étais pas prêt pour rompre avec le passé, quitte à ajouter des choses. Construire une maison en démolissant les fondations ne me semblait pas la solution. Ce n’est pas Ornette Coleman, mais ses suiveurs qui m’ont fâché avec le free jazz, tous ceux qui se sont dit qu’on n’avait pas besoin d’être un vrai musicien pour jouer.

Stéphane Ollivier : On a placé dans la même catégorie des gens qui faisaient des choses très différentes, entre Eric Dolphy, Albert Ayler ou Sunny Murray. Y a t-il des gens qui étaient catalogués “free” qui ont trouvé grâce à vos oreilles ?

Je pensais que ça ne pouvait pas être une musique de l’avenir, mais une parenthèse, nécessaire certainement, pour remuer les choses. Ça m’a influencé dans mes compositions. A mon époque, le tempo était omniprésent, et on s’est mis à pouvoir faire des passages avec des ralentis, sans harmonies, la musique devenait plus riche.

Fred Goaty : Ce que vous dites du free ressemble à ce que disait Miles Davis, qui s’en méfiait tout en étant attiré, et qui a admis que des musiciens intéressants en étaient sortis. Miles est l’un de vos contemporains : que représentait-il pour vous ?

Quand il jouait avec Charlie Parker c’était merveilleux. J’ai cessé de m’y intéresser quand il ne jouait plus du tout de standards. J’étais allé l’écouter – avec Lee Konitz – après son retour, dans les années 1980. Mais il n’a jamais perdu sa sonorité, et son feeling incroyable.

Lionel Eskenazi : Vous venez d’évoquer Lee Konitz, qui a été très important pour vous…

Je suis celui qui a joué le plus longtemps avec lui, des centaines de concerts aux États-Unis, et ailleurs. Ç’a démarré en 1968 lors d’un bœuf au Club Saint-Germain, et quelques mois après on jouait au même concert. Nous avions le même passé, les mêmes souvenirs, et on connaissait les standards habituels. Il jouait des notes à l’époque, ensuite il en jouait tellement peu que c’était plus du sentiment. Il était très influencé par Lennie Tristano, comme vous savez.

Fred Goaty : On a l’impression que vous aviez le même sens de l’humour aussi, un peu acide, décalé…

Oui, sans doute, mais les musiciens sont souvent comme ça. Michel Portal aussi a toujours été très amusant. On ne se prend pas au sérieux, on a gardé en tête que faire de la musique, n’est pas un métier !

Stéphane Ollivier : Cet humour s’entend dans votre musique, vos détournements de la forme, alors que chez Michel Portal, non !

Cet humour dans la forme, ce n’est pas de ma faute, c’est venu comme ça, je n’y peux rien. La seule chose que j’ai de différent c’est l’envie de savoir jouer du piano que j’ai beaucoup travaillé, mais la musique est dans la tête. Quand on sait qu’on peut jouer n’importe quoi, les idées arrivent.

Lionel Eskenazi : Vous avez aussi rendu un Hommage à Tex Avery…

Oui, j’aimais beaucoup ça, mais c’était surtout pour trouver un titre à la musique ! Comme j’avais trouvé le titre Jazz frit a l’époque du free jazz, un peu pour montrer mon désaccord… Mais je l’ai pratiqué aussi : avec Portal, on a joué free pendant quinze ans, si j’avais détesté ça je ne l’aurais pas fait. Mais mon truc, c’est avant tout l’harmonie issue de Claude Debussy et Maurice Ravel, toute cette époque. C’est la richesse de la musique. Même avant le free, lorsque tout le monde jouait modal, l’harmonie avait déjà un peu été mise de côté d’ailleurs.

Stéphane Ollivier : Ce goût pour l’harmonie et la forme vous a conduit à jouer longtemps en big band, mais aussi a écrire des pièces comme des concertos. Quelles sont vos références ?

C’est la faute d’André Francis ça. Il était fou ce type ! [Rires.] Un jour, il m’a proposé d’écrire un concerto de piano pour l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Ça m’a plu, et j’en ai fait cinq ou six. Ensuite j’ai écrit pour trompette, saxophone, sans plus penser à moi. Mon ambition était d’enrichir le jazz grâce a ce qui existait depuis des siècles. L’année dernière, à Radio France, il y a eu un concert de pièces que j’ai écrites, des concertos de forme classique, avec des phrases qui n’appartiennent qu’au jazz, qu’un musicien classique n’aurait pas pu jouer. Je ne suis pas le seul à avoir tenté ça, il y a eu des mélanges désastreux que tout le monde trouvait géniaux, par Gunther Schuller par exemple, où Rolf Liebermann, qui avait fait un truc qui avait été encensé mais qui était insensé. Depuis quelques temps, je suis complètement largué sur ce front. Je ne connaissais pas les œuvres des autres, mais je sais qu’André Prévin était un formidable pianiste de jazz en même temps qu’un grand chef d’orchestre. Je suis sûr qu’il a écrit des pièces mais je ne les ai pas entendues.

Fred Goaty : La musique d’Igor Stravinsky devait vous intéresser aussi…

Beaucoup, mais c’était le jazz de son époque qui l’intéressait, et pas ce que le jazz était devenu au moment où j’ai arrêté ce genre de choses. D’ailleurs, pour savoir ce que le jazz est devenu il faut s’intéresser aux connaisseurs d’aujourd’hui ! [En s’adressant à Walden Gauthier et Yazid Kouloughli] Qu’est-ce que vous, vous appelez “jazz” par exemple ?

Walden Gauthier : S’il y a quelque chose qui n’a jamais changé dans le jazz, c’est le langage qui permet aux musiciens de communiquer. Mais est ce que “jazz” désigne une musique précise où juste cette communication ?

Yazid Kouloughli : Tous les jeunes musiciens à qui j’ai pu parler ont un rapport ambivalent avec ce mot. Ils sont souvent un peu mal à l’aise avec ce terme, et la question de savoir s’ils en font ou non ne les intéresse pas tellement… Selon moi, avant l’arrivée du free jazz, on était arrivé à une perfection telle dans notre domaine qu’il était devenu impossible d’aller plus loin. Il fallait faire autre chose. Ensuite il y a eu le free et tous ses dérivés, puis il a fallu là encore faire autre chose.

Fred Goaty : Vous écoutez de la musique à la radio ?

Ça m’arrive, mais ce que j’y entend est assez traditionnel. Mais je suis en dehors de la musique maintenant. Je ne suis pas fâché avec elle, mais j’ai tellement donné qu’après mon dernier concert, je n’ai plus touché à mon piano, sauf quand il y a eu cette proposition de mettre à jour mes concertos de musique symphonique : je me suis remis à jouer pour écrire.

Yazid Kouloughli : Depuis votre concert à la Salle Gaveau, vous ne jouez plus, même en privé ?

Je n’ai plus joué de piano, non.

Fred Goaty : Ça vous manque ?

[S’adressant à sa femme.] Combien de minutes est-ce que je joue par mois ?

Anna Solal : Très peu, c’est un désastre.

Fred Goaty : Pardonnez-moi si la question est indiscrète Martial, mais sont-ce pour des raisons physiques que vous ne pouvez plus jouer, ou par manque d’envie ?

Rien de physique, non, car quand je m’y remets je me dis « tiens, je sais encore jouer, il me reste un peu de doigts ! », même si après une longue interruption ils ne fonctionnent plus aussi bien. J’étais arrivé à un point ou techniquement je pouvais m’arrêter de jouer trois ans et savoir encore jouer. Mais c’est une grande dépense physique, il faut une énergie terrible pour jouer du piano, même si ça a l’air facile.

Fred Goaty : Vous jouez beaucoup dans votre tête ?

Oui, mais je n’y joue rien d’intéressant ! [Rires.] C’est un lieu commun que les tous les musiciens ont en tête les choses les plus stupides du monde : le dernier truc qu’on a entendu dans un film, une chanson qu’on déteste mais qui est là malgré nous.

Fred Goaty : Vous n’avez plus joué depuis combien de temps ?

J’ai joué la dernière fois quand ma petite fille est venue me rendre visite. J’avais pris l’habitude, quand j’entendais la voiture de son papa se garer, de me mettre à jouer tandis qu’elle courait vers moi pour m’embrasser. J’ai adoré ces moments-là. Mais si personne ne court après moi…

Franck Bergerot : A propos de ce qu’on a dans la tête, un beau standard, ça repose sur quoi ?

D’abord il faut que ça dure. La meilleure preuve que c’est un standard, c’est sa longévité. Ça repose sur une mélodie intéressante qui ne ressemble pas aux autres, avec en général certains écarts inattendus, une harmonisation inspirante pour l’improvisateur. Les grands standards sont ceux que j’ai continué à jouer bêtement car je n’arrive pas à les user, ils m’inspirent toujours. Mais beaucoup ont disparu. Quand je jouais dans les clubs j’en connaissais 3000 ! [Le guitariste] Jimmy Gourley avait un petit carnet avec les grilles harmoniques, sans les mélodies, qu’il connaissait par cœur. Je jouais les accords et lui la mélodie, puis on improvisait. Il en connaissait des centaines. Certaines choses de Gigi Gryce, de Benny Golson – qui avait plusieurs tubes que tout le monde jouait au Club Saint-Germain – ou de Billy Strayhorn sont tellement beaux qu’on ne s’en lasse jamais.

Franck Bergerot : Y a t-il des auteurs qui vous inspirent plus que d’autres, comme Cole Porter ou Duke Ellington ?

C’est vrai aussi pour Cole Porter ou George Gerswhin, mais ceux qui m’inspirent le plus sont moins connus, comme David Raksin qui a composé Laura, ou Stardust de Hoagy Carmichael, ou Stella By Starlight…

Fred Goaty : Pourquoi y a t-il si peu de standards écrits par des compositeurs européens ?

Stéphane Ollivier …à part Michel Legrand…

Peut-être Nuages, les Feuilles mortes, un ou deux thèmes de Charles Trenet, mais ils n’avaient pas autant de qualités harmoniques que les autres dont j’ai parlé.

Lionel Eskenazi : Comment vous est venue l’idée de déstructurer les standards ?

Oh c’est ma mauvaise humeur ça… Ou peut-être parce que je n’ai pas de mémoire. J’aimais bien mélanger les choses et quand j’avais un trou, je pouvais me rattraper en jouant un autre thème. J’avais des réflexes, et j’étais un bon conducteur de voiture aussi.

Fred Goaty : D’où l’un de vos pseudonymes, Jo Jaguar !

Ça c’était alimentaire, et j’ai toujours eu très faim ! Et longtemps manqué de quoi manger… La première fois que j’ai choisi mon cachet, j’avais 52 ans. Avant, je ne demandais pas ce qu’on allait me donner. Mon nom a grandi d’un coup, je ne sais pourquoi, et j’ai pu être payé beaucoup plus que la plupart des musiciens. J’ai honte de le dire, mais ça n’est pas de ma faute !

Lionel Eskenazi : On dit que vous n’avez eu qu’un seul élève : Manuel Rocheman. Qu’en est-il ?

C’est un peu une légende. C’est le seul que j’ai vu plusieurs fois de suite et qui me payait ses leçons, il a un talent harmonique peu commun. Mais j’ai reçu ici trente ou quarante pianistes qui ne sont pas venus prendre une leçon mais à qui j’en ai donné tout de même. Et j’ai fait beaucoup de masterclasses en Suisse, en Italie. L’enseignement c’est merveilleux, mais beaucoup de musiciens sont devenus enseignants pour gagner leur vie. Ça m’aurait plu de faire ça, j’étais assez doué. Enfin, là je suis en train de me lancer des fleurs… Si vous nous débarrassiez un peu de ces biscuits ?

Walden Gauthier : Comment faire écouter du jazz à mes camarades de classe ?

Si vous vouliez apprendre l’Histoire de France à vos amis, je vous dirais de commencer par Clovis et vous verrez après, mais il faut connaître l’histoire dans l’ordre chronologique pour percevoir les évolutions. Si vous commencez par le dernier chapitre, ils ne comprendront rien. Il faut de la patience, posséder les disques des meilleurs interprètes de chaque époque. Mais je ne sais pas si vous arriverez à les convaincre car si pour nous le jazz était nouveau, pour les jeunes d’aujourd’hui c’est ancien et c’est un handicap terrible. Il faut commencer par le début, disons Louis Armstrong pour simplifier. Il était unique, sans parler de sa voix qui faisait partie de son charme, et tout ce qu’il jouait à la trompette, sans une technique formidable, mais avec le génie de l’improvisation.

Yazid Kouloughli : Tout ce que vous mettiez dans vos improvisations et dans vos compositions, cet imaginaire musical, qu’est-ce que vous en faites désormais ?

Mes doigts ne vont plus répondre et handicaperaient mon imagination. Vous me demandez si je m’ennuie ? Non, pas du tout. Je fais des tas de choses… qui sont secrètes ! Ça n’intéresse pas les lecteurs de Jazz Magazine.

Fred Goaty : On pense à Keith Jarrett, qui ne peut plus jouer du tout suite à son accident cérébral…

Le côté physique est irremplaçable. C’est toujours triste. Tout ce qui n’est pas gai est triste ! [Rires.] Mon problème, c’est de bien marcher sans avoir de vertiges, j’ai des problèmes d’yeux… Cinquante mille problèmes !

Martine Palmé : Quel souvenir gardez-vous de vos rencontres avec Wes Montgomery ?

Très sympathique ! On a joué plusieurs jours à Hambourg. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec Jimmy Rainey aussi. Malheureusement tous les gens que j’aimais bien ont eu la bêtise de mourir : Hampton Hawes par exemple… J’aurais dû leur expliquer comment il fallait faire pour durer.

Franck Bergerot : Après votre dernier concert à Gaveau, vous aviez confié être déçu…

Souvent, quand je joue, je ne suis pas content, et en me réécoutant je me rends compte qu’il y avait quelque chose de nouveau, dans l’harmonie ou l’improvisation. Dans le disque, comme je le dis à la fin du texte au verso, je pense qu’il y avait quelque chose en gestation que j’aurais aimé continuer, que d’autres feraient, mais c’est une voie que personne n’a envie de suivre. Mais à l’époque, je ne savais pas que ce serait mon dernier concert.

Fred Goaty : J’ai l’impression que vous n’avez pas de regrets concernant votre carrière…

Le nombre de choses que je regrette de ne pas avoir faites est énorme ! J’étais trop timide pendant des années, c’était terrible ! J’ai écrit trois musiques de films pour Jean-Paul Belmondo, j’aurais pu au moins avoir le réflexe de lui faire savoir que je voulais le remercier, et surtout lui écrire cinquante autres musiques de film ! Je ne l’avais pas rencontré, j’étais trop discret, pas le genre à aller frapper aux portes. Mais je ne peux pas regretter d’être comme je suis. Ce que j’aimerais avoir, c’est cinquante ans de moins.

Repères

1927 Naissance, le 27 août, à Alger.

1945 Il devient musicien professionnel.

1952 Il commence à jouer au Club Saint-Germain.

1953 Enregistre avec Django Reinhardt.

1956 Enregistre “Son piano son trio” pour Vogue sous le nom de Jo Jaguar. Création de son premier big band.

1958 Compose sa Suite en ré bémol pour quartette de jazz.

1959 Signe la musique du film de Jean-Pierre Melville, Deux hommes à Manhattan.

1960 Jean-Luc Godard fait appel à lui pour celle d’À bout de souffle.

1963 Sortie de “At Newport ’63” (RCA Victor), avec Teddy Kotick à la contrebasse et Paul Motian à la batterie.

1964 Rencontre Thelonious Monk à San Francisco.

1969 Enregistre “Impressive Rome” (Campi Records) en quartette avec Lee Konitz.

1970 “Sans tambour ni trompette” (RCA Victor), avec Gilbert Rovère et Jean-François Jenny-Clark à la contrebasse.

1973 Sortie de “Key For Two” (BYG Records), avec Hampton Hawes.

2000 Les Acteurs de Bertrand Blier est sa dernière musique de film en date

2005 Parution de Martial Solal, compositeur de l’instant, entretien avec Xavier Prévost (éd. Michel de Maule).

2018 “Prix Jeune Talent” (!) de l’Académie du Jazz.

2024 Il tire sa révérence le 12 décembre, entouré des siens, à Chatou.

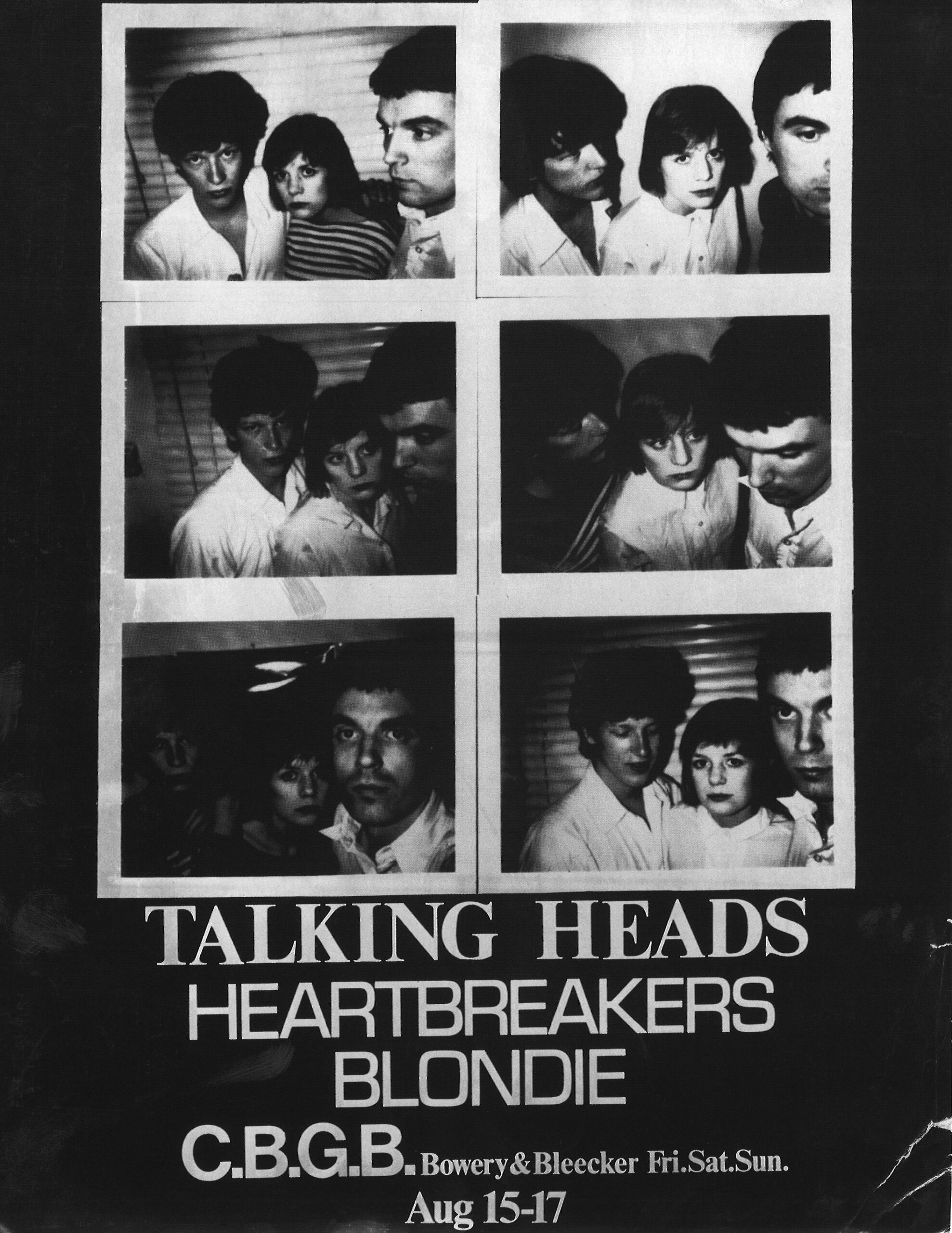

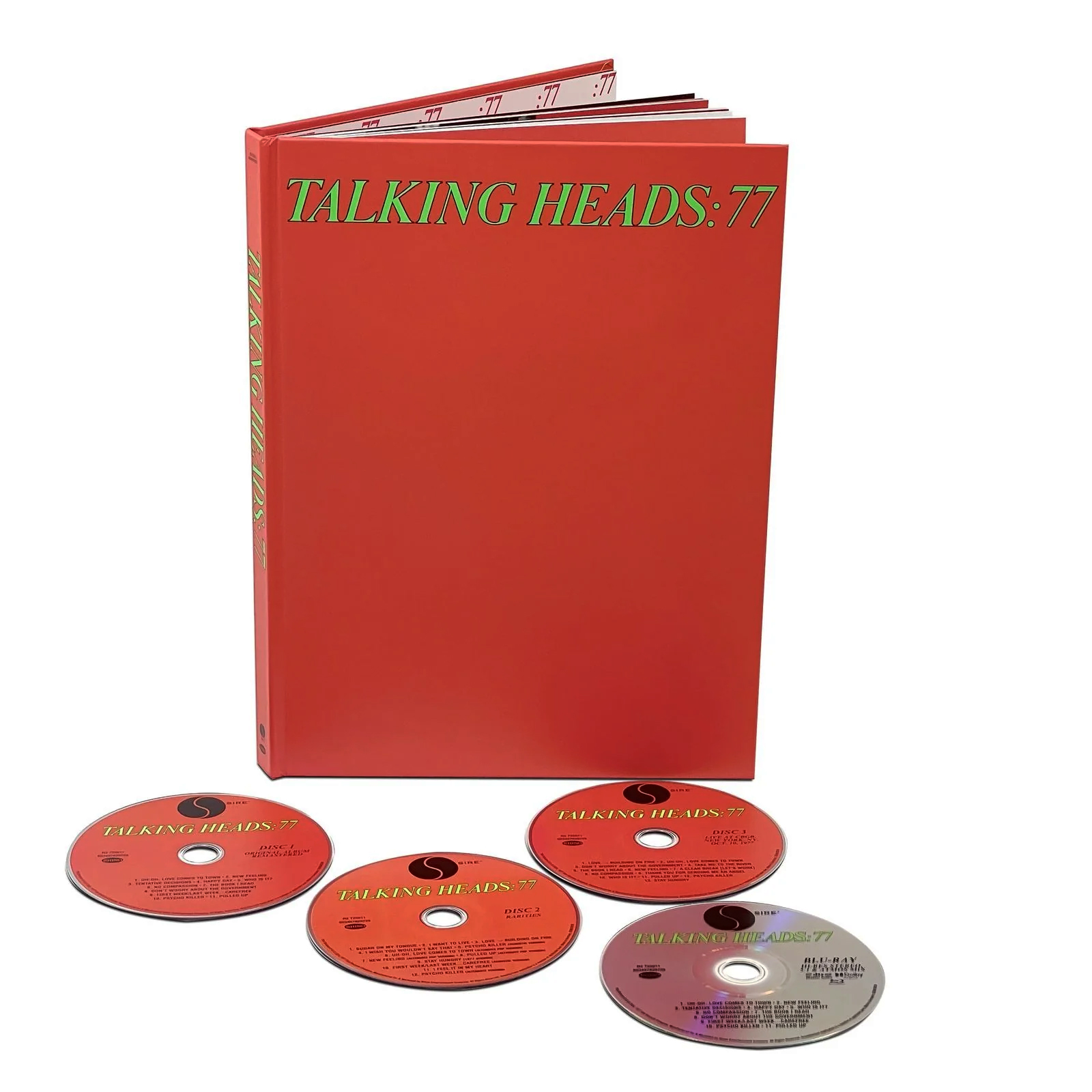

Le coffret “Talking Heads: 77” inaugure une magnifique série de rééditions Super Deluxe qui commence donc fort logiquement par le premier album du groupe culte de David Byrne, Tina Weymouth, Jerry Harrison et Chris Frantz.

Par Fred Goaty

Flashback #1. Le 3 septembre 1976 à Londres, 801, le groupe du guitariste de Roxy Music, Phil Manzanera, est à l’affiche du Queen Elizabeth Hall. Dans leur set list figure une reprise de You Really Got Me chantée d’une voix faussement lasse et très artystiquement dépassionnée par le futur producteur de Talking Heads, Brian Eno.

Flashback #2. Le 10 octobre 1977, à New York, Talking Heads est à l’affiche du CBGB. Dans leur set list figure une reprise de Take Me To The River chantée d’une voix nerveuse et à l’hystérie savamment contrôlée par David Byrne. Cette façon d’aborder – les puristes diraient peut-être « de saborder », mais nous n’avons que faire des puristes… – le tube d’Al Green rappelle les manières obliques de Brian Eno, un an plus tôt dans la capitale anglaise. Dans les deux cas, la relecture est entêtante, qui s’éloigne respectueusement des versions originales – à quoi bon chercher à bêtement imiter ? [Talking Heads finit par graver une version studio de Take Me To The River en 1978 dans leur second album, “More Songs About Buildings and Food”, NDR.]

Mais si, hélas, 801 fut un groupe éphémère, Talking Heads devint un groupe majeur de la post-pop post-glam post-punk, et réécouter en version Super Deluxe leur premier album, “Talking Heads: 77”, nous replonge dans l’effervescence de la scène new-yorkaise d’alors, où il suffisait de faire la queue devant le CBGB pour écouter Television, Patti Smith, Blondie, les Ramones, Richard Hell & The Voidoids ou, donc, le combo de David Byrne (chant, guitare), Tina Weymouth (basse), Jerry Harrison (claviers, guitare) et Chris Frantz (batterie).

A priori (l’info dervait être confirmée sous peu), cette version Deluxe de “Talking Heads: 77” sera suivie par celles de “More Songs About Buildings And Food” (1978), “Fear Of Music” (1979) et “Remain In Light” (1980), soit les trois autres chefs-d’œuvre du groupe – rappelons que leur live de 1983 tiré du film du même nom de Jonathan Demme, “Stop Making Sense”, vient de bénéficier aussi de divers traitement super luxueux.

Constat : cette “Limited Edition” (ne tardez pas !) de “Talking Heads: 77” est non seulement réjouissante musicalement, mais le design l’est tout autant, qui s’élève dans les hautes sphères de la catégorie “beaux livres”. Car “Talking Heads: 77” se lit autant qu’il s’écoute grâce aux témoignages rédigés par tous les membres du groupe, tous aussi éclairants que passionnants, et auxquels il faut ajouter celui, pas moins décisif, de l’ingénieur du son Ed Stadium.

Quant à la musique, elle n’a rien perdu de son ses qualités nerveusement funky et de son singulier cachet mélodique. Le grand classique de ce premier album, c’est bien sûr l’inoubliable Psycho Killer et son « fa fa fa fa » à la Otis Redding, mais cet arbre ne doit surtout pas cacher un magnifique bosquet (qui deviendra par la suiteune luxuriante forêt ) de chansons cultes, de Love –> Building On Fire (leur premier 45-tours, qui figure dans le track listing du CD 3, “Rarities”) à Uh-Ho, Love Comes To Town, New Feeling en passant par Don’t Worry About The Government.

Ce coffet 3 CD + 1 blu-ray contient l’album original remasterisé (et qui sonne mieux que jamais), le CD live inédit du CBGB, le CD de douze raretés évoqué plus haut et le blu-ray pour audiophiles avec son Atmos Mix (supervisé par Ed Stadium) et la Hi-Res Stereo. Le livre est, vous vous en doutiez, illustré par moult photos et autres affiches et flyers et est superbement mis en page.

Dans les années qui suivront, Talking Heads sortira d’autres chefs-d’œuvre, Tina Weymouth influencera la scène hip-hop naissante avec son Tom Tom Club, David Byrne se lancera dans une carrière solo et créera le label Luaka Bop, mais c’est une autre histoire…

COFFRET Talking Heads : “Talking Heads: 77 3-CD + 1-blu-ray Limited Edition” (Sire / Rhino, déjà dans les bacs).

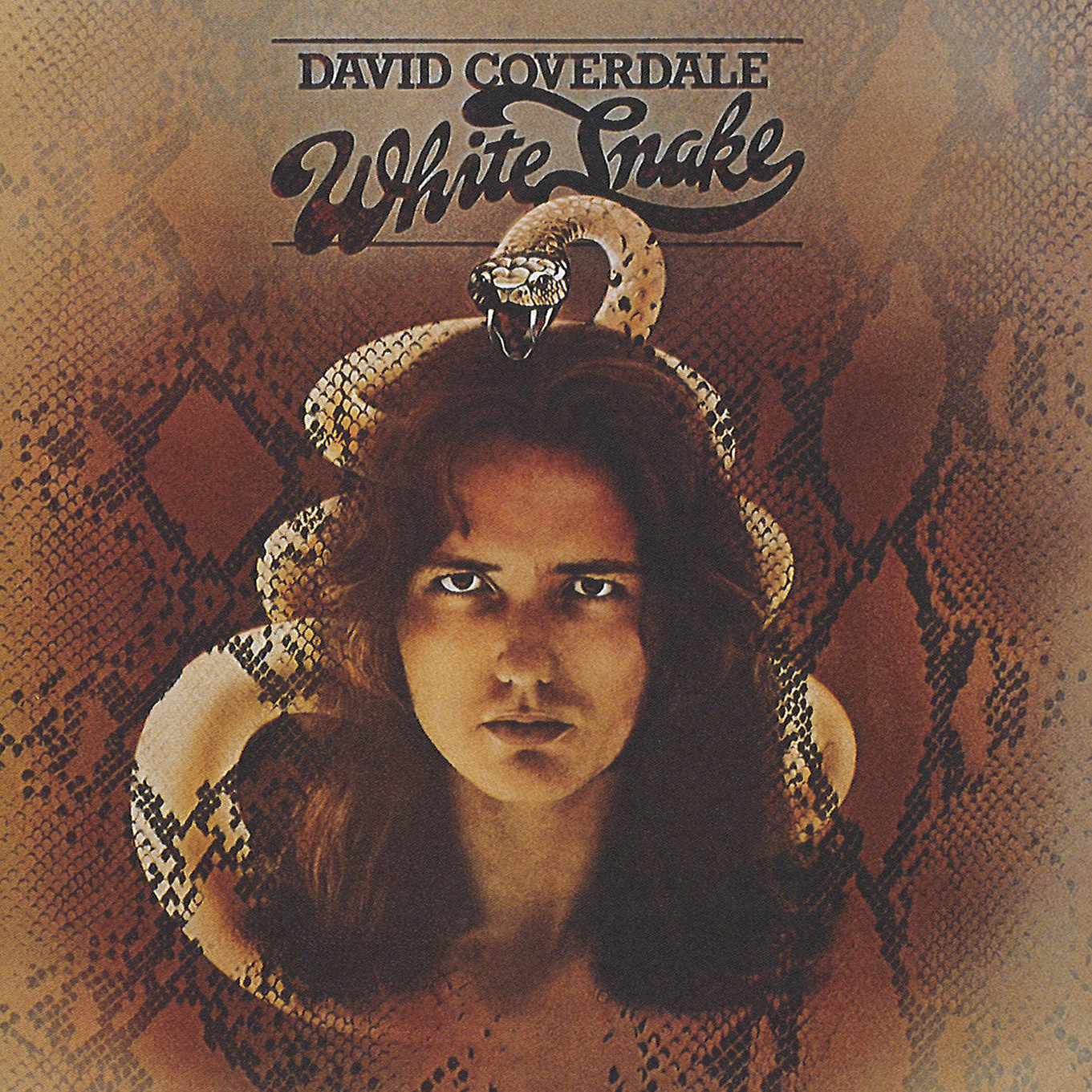

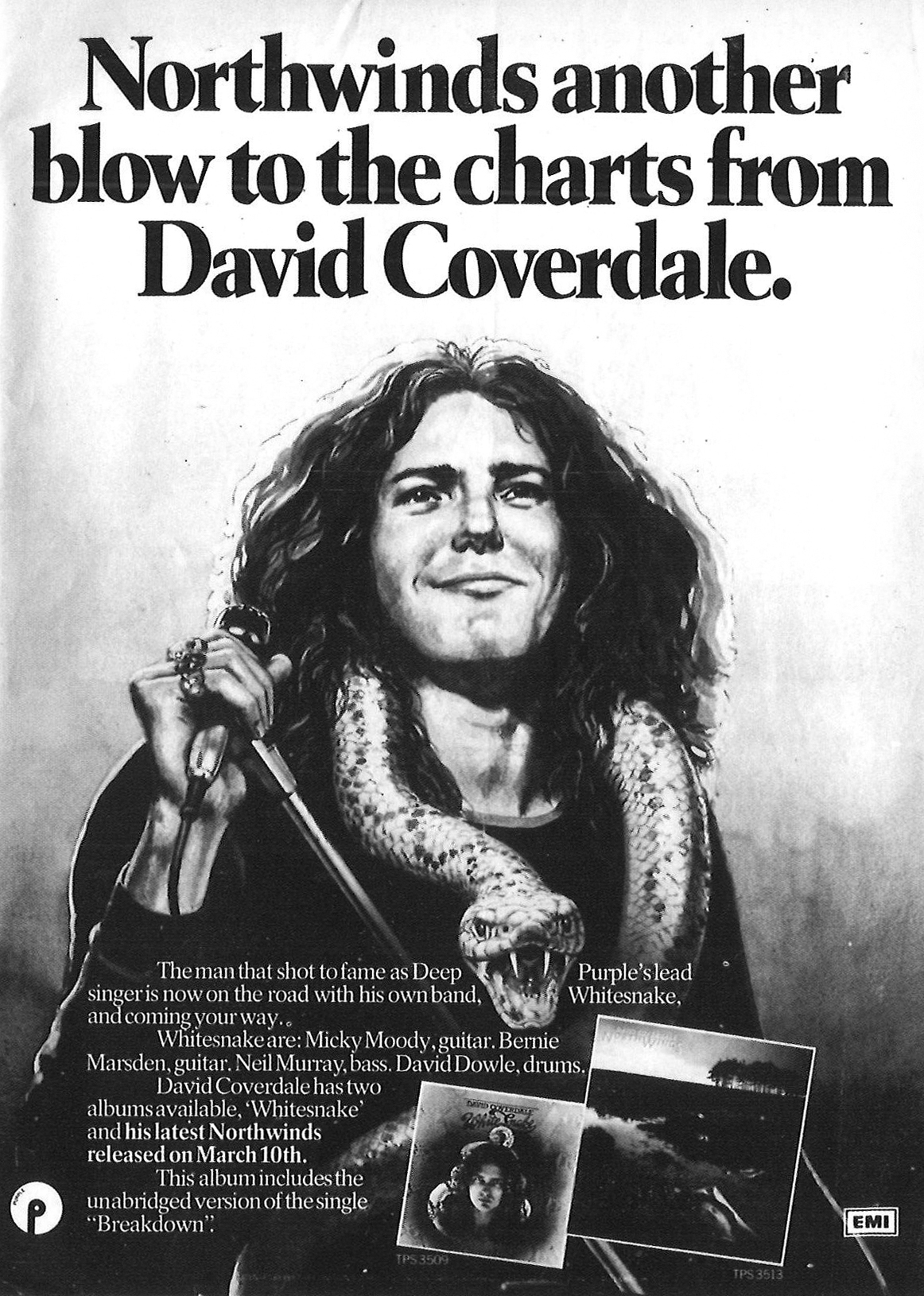

Avec “Into The Light : The Solo Albums”, celui qui fut entre 1974 et 1976 la voix Deep Purple revisite ses années solo dans un nouveau coffret publié sous l’étendard de son groupe de toujours, Whitesnake. Votre guide Julien Ferté vous dit tout.

C’est une cassette qu’il avait pris soin d’envoyer au management de Deep Purple en 1973 qui a changé la vie de David Coverdale. Il y chantait notamment Everybody’s Talking de Harry Nilsson, un rien pompette et, d’après Jon Lord, avec un sens du rythme aléatoire. Pourtant, les lads de Deep Purple, alors sans chanteur ni bassiste, tombèrent instantanément sous le charme de cette voix gorgée de soul et de notes bleues, et quelques semaines plus tard le natif de Saltburn-By-The Sea (10 000 habitants) devint officiellement le nouveau lead singer d’un des plus célèbres groupes de rock du monde.

Trois ans et trois albums plus tard (“Burn”, “Stormbringer” et “Come Taste The Band”, avec Tommy Bolin à la guitare à la place de Ritchie Blackmore), l’aventure était déjà finie pour “The Cov’”. À 26 ans, déjà considéré comme un dinosaure par les punks – qui avaient pourtant le même âge que lui ! –, il se retrouvait au premier carrefour de sa vie d’artiste.

Dès lors, que faire de cette notoriété gagnée à la sueur de son front et par la force de ses cordes vocales ? Former un nouveau groupe avec Jeff Beck, Willie Weeks et Andy Newmark ? Il en a été question quelques minutes… Rejoindre cet autre groupe célèbre qui lui faisait alors les yeux doux ? Non. David Coverdale le sent, David Coverdale le sait : il est temps de se lancer dans une aventure solo, de sortir sans attendre son premier album.

Ainsi, le 1977, le premier 33-tours de l’“Ex-Deep Purple singer” (il savait bien que la maison de disques insisterait pour ajouter ce sticker…) fait son apparition chez les disquaires. On ne le sait pas encore, mais son titre au double entendre cher au blues, “WhiteSnake”, serait un an plus tard celui de son nouveau groupe… En attendant, “WhiteSnake”, produit par un autre membre historique de la Deep Purple Family, le bassiste Roger Glover (qui trois ans plus tôt avait invité Coverdale à chanter dans son concept album “The Butterfly Ball”), était un album qui préfigurait déjà ce rock alors plus vraiment hard teinté de soul et de blues (Peace Lovin’ Man fait songer à la version de With A Little Help From My Friend des Beatles chantée par Joe Cocker), avec une salutaire touche funky (aaah, la talk box dans Whitesnake… oooh, Celebration), qui serait la marque de fabrique des premiers Whitesnake, du moins jusqu’en 1984.

En 1978, “NorthWinds”, toujours produit par Roger Glover, toujours avec Micky Moody à la guitare (et Simon Phillips à la batterie), éleva le niveau d’un cran grâce à un songwriting aux contours plus affirmés, toujours dans des atmosphères inspirées par Free et Bad Company, mais aussi par Little Feat. Du steviewonderien Keep On Giving Me Love (avec Ronnie James Dio et sa femme Wendy dans les chœurs !) au lyrique Only My Soul nappé de piano électrique en passant par l’ensorcelant Time & Again, David Coverdale n’a peut-être jamais aussi bien chanté sur disque que dans “NorthWinds”.

Avance rapide. Nous voilà en 2000, vingt-deux ans et quelques vies plus tard. David Coverdale est désormais un vétéran du hard-rock, et pour souffler avec son groupe de toujours, Whitesnake, il s’offre une nouvelle parenthèse solo et décide d’écrire des chansons en tandem avec le guitariste Earl Slick, connu pour son travail avec « un grand ami » de Coverdale, David Bowie. Si “Into The Light” n’a pas tout à fait le charme des deux premiers opus solo du chanteur, on le (re)découvre avec certain plaisir ; la production a certes sans doute moins bien vieilli que celles supervisées par Roger Glover, et quelques longueurs manquent de nous égarer en route – au début des années 2000, les CD étaient souvent plombés par des chansons qui auraient dû n’être que des faces b… Reste que All The Time In The World, par exemple, transpire de la passion du “‘Cov’” pour The Allman Brothers Band.

Ces trois albums sont donc les pierres de touche du magnifique coffret de six CD “Into The Light : The Solo Albums Revisited, Remixed, Remastered”. Comme son titre l’indique, ils ont tous été augmentés de titres rares et/ou inédits, remasterisés et, pour “WhiteSnake” et “NorthWinds”, superbement remixés grâce à la fameuse Machine Audio Learning utilisée par Peter Jackson pour son génial documentaire sur les Beatles, Get Back. Le plaisir est grand que de réécouter “WhiteSnake” et “NorthWinds” ainsi remis en valeur (la String Version de Time & Again est une splendeur), tout en lisant les souvenirs – parfois un peu flous… – de David Coverdale racontés à Hugh Gilmour dans le livret. On notera au passage qu‘e’en 2024 le nom de Whitesnake est plus vendeur que celui de David Coverdale – marché américain, quand tu nous tiens…

PS : Ne manquez les post réguliers de David Coverdale sur Instagram et X (il y est très présent, sous le nom de Whitesnake bien sûr) et le unboxing de ce coffret sur YouTube, toujours un grand moment !

COFFRET Whitesnake : “Into The Light : The Solo Albums Revisited, Remixed, Remastered” (Rhino / Warner Music, dans les bacs le 25 octobre). “Into The Light” (2 LP), “WhiteSnake” et “NorthWinds” (LP simples) sont également disponibles en vinyles collectors.

Pascal Anquetil revient sur tout ce qui faisait et fera toujours la singularité de notre ami Jacques Réda, qui vient de s’éteindre à l’âge de 95 ans.

C’est une lettre de protestation envoyée à Jazz Magazine à propos d’une critique qui lui vaut en 1963 d’être invité à rejoindre les collaborateurs du mensuel. Il y fait ses gammes : « Le journalisme dégourdit, permet d’écrire beaucoup de prose, un exercice dans lequel je ne me sentais pas à l’aise. » Le jazz, pour Jacques, c’était la vie ou, du moins, c’était la sienne. Et le swing « une manifestation de la Trinité, temps fort, temps faible, syncope ». » Et Jacques de préciser : « Je n’aime pas que le jazz. Mais il n’y a que le jazz qui puisse me donner ce qui précisément le constitue, c’est-à-dire le swing, en tant que métamorphose en danse du mouvement de la marche. La plupart des grandes œuvres du jazz reposent sur un tempo qui peut osciller de celui d’un pas très vif à l’allure d’une promenade (le parangon absolu à cet égard me semblant être le « Body and Soul » de Coleman Hawkins). Est-ce que je danse quand je marche ? Est-ce que mon pied d’appui accuse plus particulièrement le temps faible, comme pour essayer de swinguer ? Quelquefois peut-être… »

A propos de la version canonique du Bean de Body and Soul, il écrivit dans les colonnes de Jazz Magazine en juillet 1969 : « Et il me plaît que ce chef d’œuvre de Hawkins, qui se trouve être aussi l’une des sept ou huit merveilles du jazz, autorise à parler de l’âme un peu plus gravement que ne l’eussent permis, sans lui, le titre et même la mélodie de cette chanson sentimentale. Bien loin d’ailleurs que le “and” de « Body and Soul » suggère une distance ou une opposition, il joue un rôle très actif et profond de conjonction vraiment copulative, et la musique de Hawkins en son meilleur point d’équilibre, comme celle de ses pairs, énoncera toujours le balancement intérieur de cette indissociable alliance ; elle dira toujours, en recourant implicitement à la copule fondamentale qu’est le verbe être : “Body is Soul”, ou l’inverse si l’on préfère. »

Né en 1929 en même temps que les grands orchestres de la Swing Era, Jacques Réda en célébra l’âge d’or, celui des années de son adolescence. La radio lui ouvre alors les portes d’un monde inconnu qu’il explore avec avidité, de King Oliver à Charlie Parker en passant par son idole Duke Ellington. Comme il le dit, « avant ma génération, le jazz n’avait pas d’histoire » et, après sa disparition, « cette musique n’en aura plus ». Entre-temps, il aura beaucoup écrit à son propos, « par raccroc » à l’origine, selon son expression. On doit principalement à ce à rythmicien de l’écriture syncopée plusieurs ouvrages essentiels sur le jazz. En priorité Anthologie des musiciens de jazz, publiée chez Stock en 1981 et rééditée en version revue et augmentée en 2002 sous le titre d’Autobiographie du jazz aux Editions Climats. Et bien sûr L’improviste publé en 1980 chez Gallimard. Une « nouvelle édition augmentée » de l’ouvrage, dédié à Philippe Carles, rassembla en un seul volume les deux livres parus dans la collection « Le Chemin » : L’improviste (1980) et Jouer le jeu (L’improviste, II) (1985). Tous ces magnifiques textes ont été pour la plupart publiés dans leur première version dans Jazz Magazine, entre 1964 et 2009, soit plus de quarante ans d’écriture dévouée au jazz « à travers la succession de ses âges, sous la multiplicité de ses aspects ». Qu’y a-t-il ici de nouveau par rapport à la première édition Folio datée de 1990. D’abord la couverture. On passe d’une illustration de Nicolas de Staël (Les musiciens, souvenir de Sidney Bechet) à celle de Gérard Fromanger (Bouche à bouche). On perd sans doute au change, mais on gagne en revanche quelques « bonus tracks » chers à Hubert : en introduction, « une note complémentaire sur le swing », un additif jubilatoire « sur le riff » dans l’article « Lunceford, Basie : le rebond et la glissade », enfin un texte sur « Sir Charles Thompson ou le passage perpétué ».

Qu’est-ce qui fait, hier comme aujourd’hui et demain, le bonheur de lecture de Jacques Réda ? La réponse est évidente : son style, d’abord et toujours, et l’entêtante musique qu’il suscite. A savoir une écriture unique et singulière,entre rigueur et drôlerie, avec l’enroulement savant de ses longues phrases au rythme subtilement balancé ; écriture fascinante par sa précision d’orfèvre et sa capacité à féconder cette abstraction lyrique qui exprime au plus près l’indicible du jazz ; écriture élégamment distanciée, tout à la fois sèche et pointue, volontairement blanche, essorée de tout pathos, sans nul surgissement d’ego intempestif, mais avec ce sens du tragique qui donne toute sa dimension et sa force à la musique que nous aimons. « « Avec son influx tonifiant, sa face rayonnante, c’est de cet être en vérité tragique qu’il est question dans ce livre, à travers ceux qui ont donné un ton, un nom, une physionomie singulière aux moments cruciaux de son destin. ». Conclusion : il faut lire et relire Jacques Réda. Il arrive toujours à l’improviste à nous offrir en partage une certaine intelligence du jazz qui n’appartient qu’à lui. C’est la griffe des grandes plumes !

A titre d’exemple cet extrait de texte sur Benny Golson qui lui aussi vient de disparaître iI y a quelques jours. Il plaçait le saxophoniste « au plus haut dans ma petite hiérarchie intime. » Ainsi, dans les pages de Jazz Magazine (n° 647), il écrit : « Il me surprend toujours par sa façon de surgir et de se maintenir dans une présence dont la réalité a une telle force qu’elle ne peut être en même temps qu’un peu de l’ordre du fantastique. La véhémence de Golson implique un désir de rupture qui se traduit par ce phrasé roulé-boulé qui ne lisse pas mais arrondit les angles en volutes revenant sur elles-mêmes. Comme dans les rêves et avant ces orages où les nuages prennent plus de matérialité que le paysage déréalisé par une lumière qui n’éclaire plus. Dans ce contre-jour, Golson fonce. Il est superbe. »

Photo : Jean-Robert Masson

Il y a dix ans, dans notre n° 668, Jacques Réda, qui vient de nous quitter, avait accordé un long et passionnant entretien à Stéphane Ollivier. Le revoici dans son intégralité.

Depuis 1962, tout en travaillant parallèlement à l’élaboration patiente d’une œuvre poétique lyrique et exigeante, reconnue désormais comme l’une des plus sensibles de la fin du XXe siècle, Jacques Réda est demeuré fidèle à Jazz Magazine, réaffirmant inlassablement au fil d’innombrables articles à la fois élégants, érudits et facétieux sa passion inentamée pour la force vitale du jazz classique. A l’heure où le journal fête ses soixante années d’existence, c’est autant au poète qu’au doyen de nos collaborateurs que nous avons demandé de revenir sur les grandes étapes de sa découverte du jazz et les liens que cette musique aura su entretenir toutes ces années avec son travail d’écriture. De ses premiers émerveillements, dans l’immédiat après-guerre, face au génie anonyme du blues et au lyrisme de Louis Armstrong jusqu’à sa prise de conscience tragique de la “mort du jazz” dans les accents rauques du saxophone d’Albert Ayler, Jacques Réda jette ici un regard très personnel sur la trajectoire d’une musique dont l’avenir lui semble plus qu’incertain mais qu’il n’aura par ailleurs jamais cessé d’aimer, de questionner et d’analyser, en quête de ces petits moments de grâce indéfinissables où dans le trébuchement du swing le “presque rien” de nos existences atteint parfois au sublime. SO

Vous êtes né à Lunéville en 1929. Dans quel milieu avez-vous grandi ?

Jacques Réda Je suis né dans un milieu de petits commerçants. J’avais un grand-père charcutier et l’autre, qui était venu d’Italie à la fin du 19e siècle, avait fondé une petite entreprise de fabrication de bicyclettes. Mon père avait été envoyé en Italie pour faire ses études pendant la guerre de 14 et, lorsqu’il est revenu, il a choisi de prendre la nationalité française. Il a fait son service militaire, a travaillé un temps dans l’entreprise familiale mais, juste après ma naissance, il s’est engagé dans l’armée. Et puis l’affaire familiale périclitant, il a décidé de revenir travailler auprès de son père et il a fondé un garage. Tout ça pour dire que, du point de vue économique, ça n’a jamais été bien extraordinaire. Du point de vue artistique, mon père aimait beaucoup le théâtre et ma mère jouait du piano. Il y a donc toujours eu de la musique à la maison même si j’ai l’impression que plus je grandissais moins elle en jouait, sauf quand on recevait parfois, pour faire plaisir aux invités, des choses un peu brillantes. Je ne pense pas que c’était une grande passion dans sa vie, elle avait appris parce qu’il fallait apprendre, tout comme je l’ai fait à mon tour par la suite. On ambitionnait confusément de vivre comme la bourgeoisie dans ce milieu, la musique faisait partie des arts d’agrément qu’il était de bon ton de pratiquer. Ceci étant, on avait une petite pile de 78-tours à la maison. Mon père aimait bien l’opéra, il chantait un peu. Grâce à lui il me reste tout un répertoire de chansons militaires. Je peux vous chanter La Protestation des chasseurs à pied ou l’Hymne des Zouaves, si vous voulez.

Les cours de piano que vous prenez durant votre enfance ont-ils eu pour effet de vous ouvrir à la musique ?

Ah, non, c’était l’emmerdement total ! J’avais l’impression de m’annihiler quand je m’installais au piano. Jusqu’à l’âge de dix ans, j’ai fait des gammes mécaniquement. Une vraie corvée. La seule chose qui me plaisait, c’était que le mari de mon professeur (une dame) avait une magnifique collection de papillons et de minéraux que j’avais le droit d’aller admirer une fois l’heure de cours passée. Mais très vite il y a eu la guerre, ma famille s’est installée dans la région parisienne, on m’a mis en pension, et le piano n’a plus été que de l’histoire ancienne…

A quand remontent les souvenirs de vos premiers contacts avec le jazz ?

C’est difficile à dire. J’ai probablement entendu du jazz très tôt mais sans le savoir. Ma mère écoutait beaucoup la radio et il y passait toutes sortes de musique. Mais c’est dans l’immédiat après-guerre, du jour où la radio a retransmis l’American Forces Network (une chaîne américaine destinée aux G.I.s qui diffusait à jet continu un jazz commercial “à la Glenn Miller”), que je fais remonter mon intérêt pour cette musique. Ça m’a aiguillé vers des émissions plus spécialisées, notamment celle qu’Hugues Panassié animait chaque semaine, et je me souviens très bien que mon premier grand choc est venu d’une émission consacrée au blues. Là je me suis dit : « C’est ça ta musique ! » On était trois ou quatre copains dans un patelin perdu de la semi-banlieue parisienne et on s’est tous soudain enflammés pour ça. On s’est mis à acheter des disques, à écouter des émissions, on a tout découvert et accueilli d’un bloc. C’était l’époque où parvenaient en France les premiers disques de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie, un peu plus tard de Thelonious Monk. On les écoutait avec ferveur en même temps qu’on achetait les disques de Duke Ellington, Louis Armstrong, Cont Basie, Jimmie Lunceford… A l’époque, on aurait été bien incapables de discerner des styles différents, d’instaurer une chronologie, une généalogie, des filiations entre musiciens. Tout nous arrivait en même temps comme quelque chose d’homogène et, d’une certaine façon, je suis resté assez fidèle à cette perception initiale. Bien sûr, le bebop a été un choc que je ne sous-estime pas mais, quand on jette un regard rétrospectif sur toute cette histoire, ce n’est pas si extraordinaire comme révolution, si ?

Vous souvenez-vous de ce qui vous touche immédiatement dans le jazz ?

C’est-à-dire qu’à ce moment-là je n’avais aucun élément qui m’aurait permis d’analyser ce sentiment. Avec le recul je me dis que j’ai principalement été frappé, comme un grand nombre de mes contemporains, par la puissance du blues. Je l’ai déjà écrit des dizaines de fois, pour moi le blues est une sorte d’équation musicale fondamentale de ce que nous sommes. En douze mesures, sous une apparente simplicité, c’est le constat le plus juste que je connaisse du destin humain. De sa tragédie foncière. Et ça c’est fondamental. Voilà ! “Ils” ont apporté ça ! Qui “ils” ? On ne sait pas au juste et c’est d’autant plus intéressant. C’est une expression anonyme. Mais qui ne vient pas de nulle part. Qui est le fruit d’une histoire plutôt compliquée et pas vraiment gaie, on en conviendra. Ce que je remarque tout de même c’est que c’est à la fin de l’histoire que “ça” a pris forme. Qu’il a fallu qu’un processus de libération s’enclenche et commence de se réaliser pour que se cristallise quelque chose qui depuis très longtemps devait être en gestation. Les premières formes de blues, on les situe vers 1870, juste après la guerre de Sécession. Soit peu ou prou au moment où Nietzsche, dans son livre sur la naissance de la tragédie, expose sa théorie selon laquelle c’est la musique qui engendre le couplet, les paroles. Je trouve que c’est très juste concernant le blues.

A cet instant accueillez-vous cette nouvelle forme d’expression musicale comme un élément fondamentalement étranger à la culture occidentale, qui viendrait en quelque sorte la revitaliser ?

Non, tout au moins pas en ces termes. Je suis un petit Français de la classe plus que moyenne au milieu du XXe siècle dans la région parisienne. Et tout à coup cette musique m’arrive. Quel rapport puis-je bien avoir avec un Noir d’un patelin perdu du Mississippi ? Aucun. Et pourtant j’écoute cette musique et je sens que c’est à moi qu’elle s’adresse. Ça c’est extraordinaire et ça valide plutôt à mon sens l’idée de l’universalité du blues…

Dans ce moment d’apprentissage, quels sont les musiciens qui vous marquent le plus ?

Oh, Louis Armstrong, sans hésiter. Les Hot Five, les Hot Seven, les enregistrements avec Sidney Bechet de 1940, ce sont mes premiers disques. C’est la base. Avec les copains on n’avait pas beaucoup d’argent, on ne pouvait s’acheter chacun qu’un 78-tours par mois. On allait à Saint-Lazare, au Discobole. Je me souviens il y avait là une jeune femme, pas tellement jolie mais assez énigmatique, qui nous permettait d’écouter les 78-tours avant de les acheter. On avait fondé un petit club informel et on se prêtait nos dernières trouvailles. Chaque mois c’étaient ainsi quatre ou cinq disques nouveaux qui tournaient entre nous et qu’on usait jusqu’à la corde.

L’avènement du jazz après-guerre dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, toute cette mythologie liée au Paris existentialiste, c’est quelque chose qui parvient jusqu’à vous ?

On en entend parler mais on n’y participe pas parce qu’on est fauché. Enfin pour être plus exact, on ne se l’autorise pas, on suppose que ce n’est pas pour nous. Car, rétrospectivement, je me rends bien compte que des copains qui n’avaient pas beaucoup de ronds non plus, allaient écouter des trucs, ils se débrouillaient. Mais on était banlieusards, il n’y avait plus de train passé une certaine heure. Où dormir à Paris ? On manquait de moyens et d’audace. Ce n’est que plus tard, quand j’ai fait mon service militaire en 1950 et que j’ai rencontré Bernard Zacharias qui était trombone dans l’orchestre de Claude Luter, que j’ai commencé à sortir un peu. Comme on était très copains et qu’il bénéficiait des complaisances des sous-offs, des troufions comme nous et en admiration devant lui, on est allé plusieurs fois ensemble le soir dans des endroits où on jouait de la musique. Mais c’est à peu près tout. Par la suite j’irai de temps en temps à des concerts mais c’est en entrant à Jazz Magazine que c’est devenu une activité plus régulière.

Votre initiation au jazz se fait donc principalement par le disque ?

Ah oui, presque exclusivement, ce qui explique peut-être beaucoup de choses…

Avez-vous la sensation à cet instant que votre passion du jazz participe d’un phénomène culturel plus global qu’on pourrait qualifier de générationnel ?

Oui, c’était la musique des jeunes, certainement. Et d’autant plus qu’on se heurtait à l’incompréhension des générations antérieures. Nos parents, pour la plupart, montraient une forme de dédain pour le jazz. Pour ma part, je n’ai jamais rencontré d’adulte parmi mes proches qui ait montré un quelconque intérêt pour cette musique. En même temps, ça va paraître un peu paradoxal avec ce que je viens de dire, mais je pense que les gens avaient quand même l’oreille un peu préparée à ces sonorités dans la mesure où, depuis la fin des années 1920, une grande partie de la variété française était directement dérivée du jazz. Les chansons de Charles Trenet, Ray Ventura, tout ça, c’était quand même fondé sur des rythmes proches du swing. Et puis il y avait ces grands orchestres de danse qui étaient à l’écoute de ce qui venait d’Amérique et qui l’adaptaient comme ils pouvaient. Tout ça a contribué à introduire progressivement le jazz dans la culture musicale française.

Et Django Reinhardt ? Vous n’en parlez pas ? C’était une grosse vedette pourtant à l’époque, très populaire…

C’est-à-dire que Django, on l’entendait à la radio pendant la guerre, mais moi j’étais en pension à ce moment-là. J’ai rattrapé mon retard par la suite en achetant ses disques et notamment les belles séances de 1937 avec Coleman Hawkins.

Vous faites votre éducation à travers la radio, les disques, mais quand commencez-vous à lire des revues de jazz ?

A peu près au même moment, au tournant des années 1950. Il y avait Jazz Hot à l’époque, principalement, et je me souviens avoir acheté un temps une revue que Panassié avait fait paraître mais qui n’a duré que quelques numéros. A ce moment-là, je lisais cette presse essentiellement pour les chroniques de disques. Je me souviens qu’en 1950 ou 1951 Jazz Hot avait publié un petit livret intitulé “100 disques de jazz indispensables”. Ça m’a servi de guide pendant des années, je m’y référais régulièrement pour voir quels étaient les chefs-d’œuvre qui manquaient à ma collection. Quand j’ai eu cette liste entre les mains la première fois, j’avais en ma possession trente disques de ses références. Et si aujourd’hui vous me demandiez quels sont mes disques préférés, ceux à emporter sur la fameuse île déserte, et bien ce serait ceux-là : Louis Armstrong, Duke Ellington, Lionel Hampton, Fats Waller, Count Basie, Coleman Hawkins, Lester Young, Jimmie Lunceford, Nat King Cole… Tout l’édifice de mon amour du jazz repose sur ces piliers.

Comment vous situiez-vous en tant que jeune amateur de jazz dans les querelles esthétiques opposant alors les traditionalistes et les modernistes, notamment dans leur rapport au bebop ?

Je crois que je n’en voyais pas trop l’intérêt pour la raison que je vous ai donnée tout à l’heure que j’ai découvert en même temps Jelly Roll Morton et Charlie Parker. J’entendais bien une différence mais je ne voyais pas tellement le rapport avec une évolution. La modernité de Parker, on a commencé à l’entendre et à la considérer comme telle, une fois qu’on nous l’a eu nommée. Cela dit, même si je ne partage pas ses analyses, je comprends très bien ce qu’a pu ressentir Panassié quand, pour dire les choses simplement, on a commencé à ne plus jouer ce qu’il aimait. Sa réaction était épidermique, mais il nous a alertés alors sur quelque chose de fondamental : ça changeait et, par conséquent, le jazz était mortel. Il a parfaitement senti qu’une première époque était passée, que le jazz entrait dans une seconde phase de son histoire et que tout ça allait le mener à sa disparition.

Le début des années 1950 où le jazz prend de plus en plus d’importance dans votre vie, c’est également le moment où vous publiez vos premières plaquettes de poésie. Est-ce que le jazz vous apparaît alors comme un modèle esthétique ?

Je crois que le premier texte que j’ai écrit sur le jazz, c’était en classe de philo en 1946-47, un exposé sur Armstrong. Et peu de temps après, avec quelques copains, on avait un gros cahier qui passait de l’un à l’autre et où chacun écrivait ce qu’il voulait. Et là, j’avais inséré un texte sur Tommy Ladnier. Donc oui, le jazz était alors une source de thèmes sinon d’inspiration. J’ai d’ailleurs par la suite regroupé dans une plaquette intitulée All-Stars, qui n’est plus disponible aujourd’hui, une série de poèmes de cette période qui célébraient des musiciens de jazz. Il y avait Charlie Parker, Max Roach, Duke Ellington, Sarah Vaughan, Fats Waller, Django Reinhardt… C’était clairement de la poésie inspirée par mon amour du jazz, un peu exaltée, lyrique, ou se voulant telle. A vrai dire pas bien fameuse.

Donc vos premiers poèmes, vous les consacrez au jazz ?

Ah non, j’avais déjà commencé d’écrire depuis 1942-43, des petits textes de pure imitation, inspirés par ma découverte progressive des grands poètes français. All-Stars a été une tentative d’exprimer ma passion d’amateur, de célébrer des musiciens comme je l’ai fait plus tard avec Passage d’Eric Dolphy et Le Secret de Freddie Green. Mais écrire des poèmes sur le jazz, d’autres que moi l’on tenté, c’est toujours un peu la même chose et ce n’est jamais très bon.

Aviez-vous cependant tenté d’y introduire poétiquement quelque chose de l’ordre du swing ?

C’est bien possible, mais c’est qu’alors j’étais victime d’une candide illusion. Si on considère le swing comme ce qu’il y a d’à la fois le plus évident et le plus insaisissable dans un rythme quel qu’il soit, alors effectivement on peut considérer comme valable toute tentative de cette nature. Mais on peut aussi choisir de réserver ce terme au jazz et à cette manière spécifique qu’il a de découper le temps et d’utiliser la syncope de façon plus ou moins accentuée, bref de s’écrire en binaire mais de se jouer en ternaire. Et ça je ne pense pas que ce soit transposable dans notre langue. Certains parfois parlent du swing de la langue française. Je pense pour ma part que, si Napoléon n’avait pas vendu aux Anglais la Louisiane telle qu’elle se présentait à l’époque, c’est-à-dire des frontières du Canada jusqu’au Golfe de Mexique, il n’y aurait pas eu le jazz. Il y a dans la langue anglaise une accentuation qui est effectivement proche du swing. Pas dans la langue française.

C’est le fameux “syncopé anglo-nègre” dont parlait Charles-Albert Cingria…

Exactement ! Il n’a pas dit beaucoup de choses sur le jazz mais c’était chaque fois pertinent. Vous savez que ce petit texte auquel vous faites référence a paru dans le même numéro de la Revue romande que le fameux article d’Ansermet ? Numéro historique [“Sur un orchestre nègre”, 15 octobre 1919, n° 10, NDR.]

Comment en arrivez-vous finalement à écrire dans Jazz Magazine ?