Pour compléter la vaste sélection amoureusement subjective de notre numéro 777 daté décembre 2024-janvier 2025, voici quelques disques de plus sans lesquels l’histoire du jazz n’aurait pas été la même, de 1963 à 1970, par les fines plumes d’hier et d’aujourd’hui de Jazz Magazine.

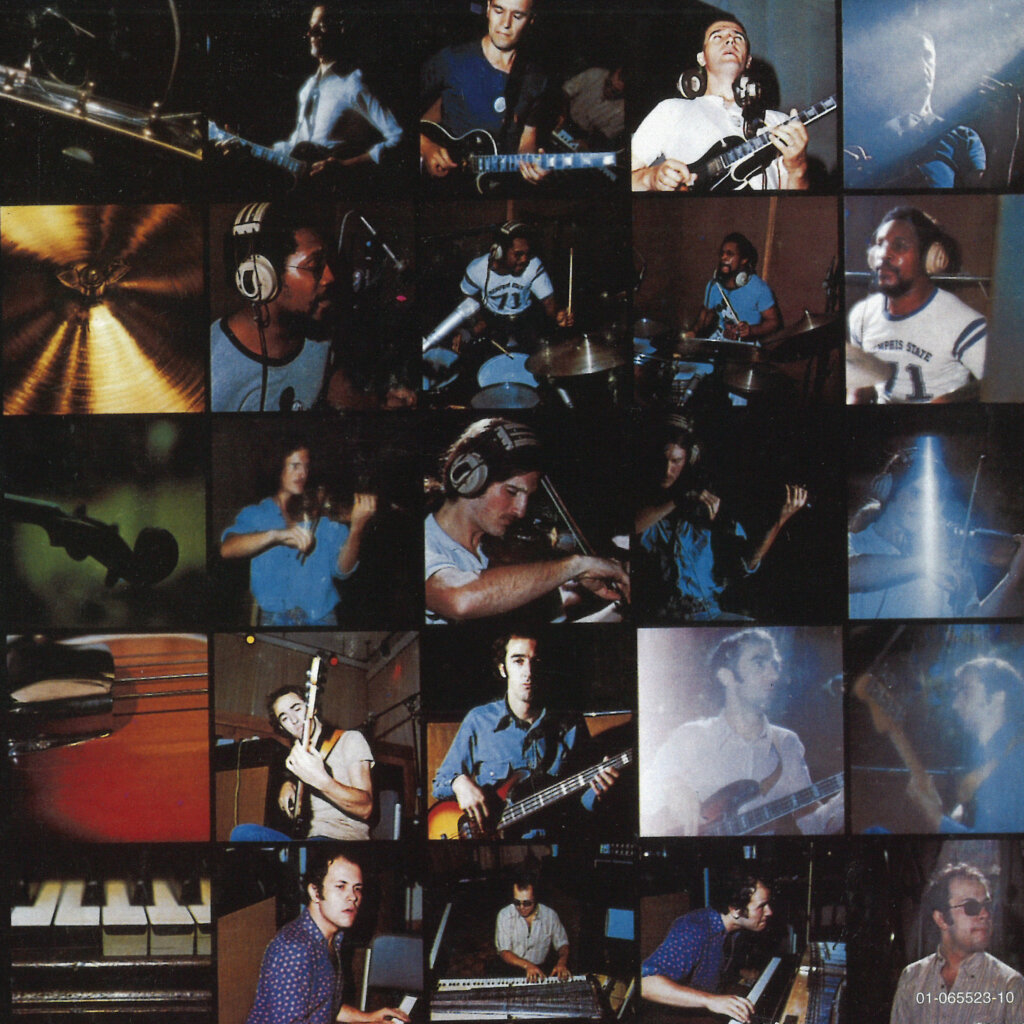

The Mahavishnu Orchestra

The Inner Mounting Flame

Columbia

1971

Entre 1969 et 1970, John McLaughlin est le guitariste incontournable d’un jazz électrique naissant et fédérateur, grâce à sa participation à trois albums de Miles Davis (“In a Silent Way”, “Bitches Brew” et “A Tribute To Jack Johnson”), aux deux premiers disques du Lifetime de Tony Williams, ainsi qu’à deux enregistrements en leader : “Extrapolation” et “Devotion”. Fort de cette dynamique, McLaughlin décide de former le Mahavishnu Orchestra, un quintette explosif avec le claviériste Jan Hammer, le violoniste Jerry Goodman, le bassiste Rick Laird et l’impressionnant batteur Billy Cobham. Ce premier album démarre sur les chapeaux de roues (Meeting Of The Spirits) inaugurant une musique extrêmement puissante et inclassable.

Cette déflagration sonique est d’autant plus intéressante qu’elle est empreinte d’un grand lyrisme et d’une force expressive peu commune. Les trois solistes s’en donnent à cœur joie, développent une interaction électrisante et galvanisante autour d’une rythmique sans égal. Il règne entre McLaughlin et Billy Cobham une entente télépathique sidérante qui atteint son summum sur Noonward Race. Le groupe est capable aussi de changement de climats comme le montre la pièce acoustique poétique A Lotus On Irish Streams ou l’obsédant You Know, You Know. Lionel Eskenazi

André Hodeir

Anna Livia Plurabelle

EPIC-CBS

1971

Enregistré en 1966, produit une première fois aux États-Unis en 1970 par John Lewis sur Philips. C’est la lecture d’Alain Gerber dans Jazz Magazine qui attira mon attention sur l’édition de 1971 par Henri Renaud sous label Epic pour CBS France. Quoique jamais réédité en CD, c’est devenu un disque de chevet, surtout la face A que je remettais toujours à son début de peur d’en avoir manqué quelque détail. Et des détails nouveaux il y avait à chaque écoute. Bien des années plus tard, éperdu d’émotion au bord de cet Océan où la rivière Liffey qui parcourt l’œuvre de bout en bout vient se perdre en face B, j’en revins à la face A, et vice-versa. Aussi ai-je fini par lui consacrer un essai publié ces jours-ci par l’ONJ Records en accompagnement d’une nouvelle version de l’œuvre telle que recréée par l’Orchestre National en 2021. De quoi s’agit-il donc ? D’une “jazz cantata” pour deux voix imaginée par André Hodeir, adepte de l’improvisation simulée, sur un texte ébouriffant de James Joyce, qualifié de “jazz verbal” par l’un de ses commentateurs. Soit un double flux vocal et orchestral, continu sans retour ni redite, selon un processus d’auto-génération inépuisé. Ça vous fait peur ? Alors je vous renvoie à Alain Gerber qui, découvrant cette œuvre, désarmé par un tel souffle, parla de « chef-d’œuvre de sensualité ». Franck Bergerot

Rolling Stones

Exile On Main Street

Rolling Stones Records / Wea Filipacchi

1972

Extrait de Jazz Magazine n° 205, novembre 1972

Pour qui connaît un peu la production passée des Rolling Stones, ce double recueil constitue un résumé de leur parcours autant qu’une longueur nouvelle. Malgré leurs écarts périodiques vis-à-vis de la musique négro-américaine sans laquelle ils n’auraient sans doute pu prononcer de premier discours, et malgré leur adhésion incontestable à l’emphase sonore du rock blanc, ils demeurent proches des sources choisies d’un commun accord à l’aube des années 1960. Ces sources, qui englobent le blues urbain et rural dans ses formes les plus nettement typées, le rock and roll et une soul music à peine dégagée du gospel (dans ses climats plus que dans ses aspects vocaux), on les pressent en effet à chaque étape différente de leur carrière ; quand l’une d’elles semble perdre de l’ascendant sur le groupe – le R & R, par exemple, dans les albums “Let It Bleed” et “Sticky Fingers” –, on la retrouve plus loin de manière infaillible. Ce qui est le signe d’un attachement que n’ont entamé ni le temps (si ce n’est en de courtes périodes), ni la part croissante des morceaux écrits par le tandem Jagger-Richard.

“Exile On Main Street” a été enregistré durant trois mois dans la propriété de Keith Richard, située dans le Midi de la France. Bien que celle-ci soit partiellement aménagée en studio, quinze jours ont été nécessaires selon Mick Taylor pour que l’on puisse capter le son de manière satisfaisante. Ce qui explique à la fois les imperfections qui persistent sur ce plan et la remise à l’honneur des effets “sales”, “grinçants”, qui fascinaient les Rolling Stones dans les disques de Muddy Waters ou Slim Harpo voici une dizaine d’années. L’adjonction des chœurs s’est faite après coup à Los Angeles, où l’on a procédé au mixage.

Pris individuellement, les cinq partenaires sont de compétences dissemblables : Keith Richard, soliste limité, montre en revanche des qualités majeures de guitariste rythmique ; Mick Taylor est pour sa part un perfectionniste au phrasé exceptionnellement sûr, ce qui a fait de lui, lorsqu’il a quitté John Mayall pour prendre la place de Brian Jones parmi les Stones, l’agent d’une réadaptation instrumentale de tout le groupe (dans la mesure où chez les R.S., l’intervention individuelle s’efface toujours au profit de la « matière commune », qu’il s’agisse de la structuration des morceaux ou du sound à mettre en œuvre) ; Watts et Wyman, par le biais d’une approche rythmique sommaire et massive, donnent à l’expression de l’orchestre une arrogance qui détermine souvent les jugements qu’on porte sur lui ; c’est néanmoins cette arrogance, corroborée par la dureté perverse du style de Jagger, qui fait des Stones l’orchestre le plus puissant du rock blanc depuis que les Anglais y ont la parole. Loin d’être le chanteur « essayant de sonner noir » qu’Illinois Jacquet a cru pouvoir démasquer, Jagger est en effet d’une rare lucidité sur ce point, lui qui, à l’image de son groupe, s’embarrasse aussi peu d’imiter qu’il évite de parfaire inutilement. La perfection formelle, qui garde tout de même un sens aux yeux des Stones, consisterait davantage en une maîtrise de la négligence qu’en un polissage de la forme. Ce en quoi on aurait tort de penser qu’ils s’apparentent à Jimi Hendrix, dont la négligence parfois splendide de tout esthétisme a parfois abouti au dégoût, à la négation des vertus de l’effort.

Dès le temps de leurs premiers enregistrements, les Rolling Stones ont fait appel à quelques instrumentistes extérieurs (comme le pianiste Ian Stewart, qu’on retrouve ici au hasard des morceaux). Mais ces derniers n’avaient alors qu’un rôle de second plan, et ce n’est qu’à partir de la fin des années 60 que ce procédé s’est vu systématisé au point que certains de leurs auxiliaires, s’il fallait en juger strictement d’après les disques, pouvaient faire figure de membres à part entière de la formation. Dans “Exile”, c’est le cas de Bobby Keys (saxe) et de Jim Price (trompette), qu’on a déjà pu entendre avec Joe Cocker, et de l’excellent pianiste Nicky Hopkins, qui s’est associé à Jeff Beck et au groupe californien Quicksilver Messenger Service. Leur présence est sans doute décisive dans la parenté de certaines pièces avec des styles de rhythm and blues modestement célébrés (Sweet Virginia, sorte de pastiche du traditionnel Carry Me Back To Old Virginia qui revêt insensiblement, avec l’intervention du saxophone sur tempo moyen, le caractère doux-amer du R & B néo-orléanais). Les choristes, enregistrés en over-dubbing à Los Angeles, font très nettement pencher d’autres morceaux vers la dramatisation lancinante de la ballade “soul” et du gospel, sans éclipser cependant une dimension spécifiquement “pop” : dans Shine A Light, en particulier, qui s’amorce à la manière des ballades de Percy Sledge en reposant sur le piano et l’orgue de Billy Preston, la voix nasale et éraillée de Jagger semble repousser l’intervention des choristes qui lui donneront pourtant sa véritable assise, et un solo de guitare au lyrisme hendrixien (cf. All Along The Watchtower) vient libérer l’atmosphère comme il n’est admis de le faire qu’en pop music.

Trois plages relèvent d’un retour lucide au blues : Hip Shake, de Slim Harpo, où, bien qu’on ait recouru à une contrebasse pour réserver une certaine légèreté de facture, saxophone et guitares stylisent les riffs d’origine et relèvent l’accent cockney de Jagger. Ventilator Blues suggère un moment l’influence de Howlin’ Wolf mais s’achève comme le Searchin’ des Coasters, et Stop Breaking Down, arrangement d’un blues d’avant-guerre dont l’inclusion fait ici pendant au You Got To Move de l’album “Sticky Fingers”, témoignent d’une assimilation idiomatique qui évite l’aspect fâcheux des reconstitutions. Dans Rip This Joint et Habby, forme et style d’exécution proviennent en droite ligne de chez Chuck Berry, dont on retrouve certains traits de guitare, plus furtivement toutefois, au cours de Tumblina Dice. Le sens de la simplicité et de l’achèvement dans la structuration, caractéristique des meilleures compositions de Jagger et Richard (Heart Of Stone, Satisfaction, 19th Nervous Breakdown, Out Of Time, Sister Morphine) n’est pas l’aspect le plus frappant de cette dernière production, où semblent avoir été tentées diverses élaborations collectives – sur la base de ce qu’ont écrit les deux partenaires. Mais durant l’audition entière. On reste face à l’une des plus superbes tribus d’Occident. Philippe Bas-Rabérin

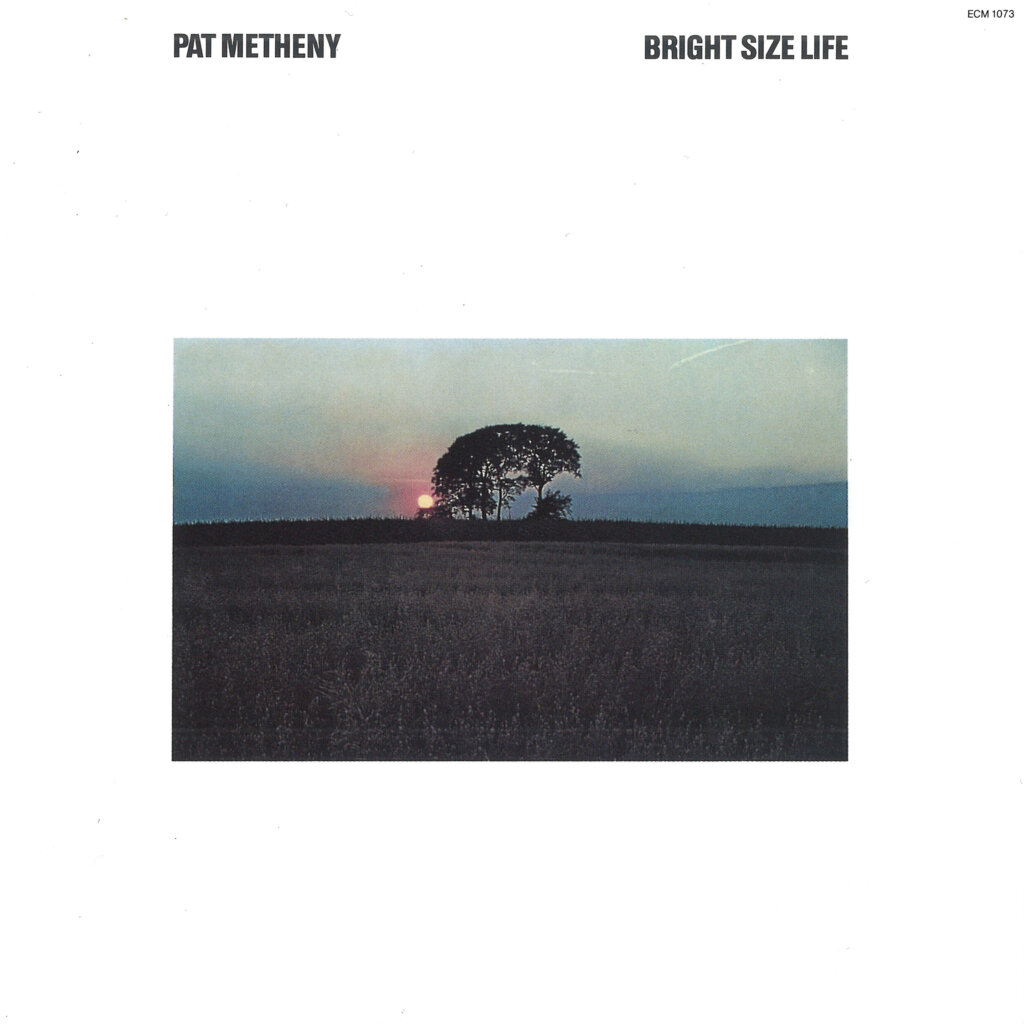

Pat Metheny

Bright Size Life

ECM

1975

Pour un coup d’essai, c’était un coup de maître que ce premier album du guitariste de 21 ans, au répertoire rôdé au fil d’une série de concerts dans les clubs de la région de Boston. Conseillé par le vibraphoniste Gary Burton, qui lui a sans doute ouvertes en grand les portes du label münichois, Pat Metheny trouve en Jaco Pastorius – rencontré à l’université de Miami – et Bob Moses, l’un de ses professeurs et premiers partenaires, la formule sonore chimiquement parfaite pour exprimer le bouquet de mélodies et de rythmes tapis dans ses compositions, à l’image du titre éponyme en ouverture. Loin des distorsions comme des tentations musculeuses qui conduisent alors plus d’un guitariste vers le jazz fusion, Pat Metheny impose son lyrisme si personnel teinté d’une nostalgie qui jamais ne verse dans la mièvrerie (Unity Village). La délicatesse de sa sonorité lui permet toutes les audaces (dont sont truffées ses compositions pourtant simples en apparence) pour faire fructifier sans hermétisme les acquis de la modernité post-coltranienne (Missouri Uncompromised). Comme un présage du futur trio avec Charlie Haden et Billy Higgins puis de sa collaboration avec le saxophoniste dans “Song X” (1985), ce premier opus se clôt par la reprise combinée de Round Trip et Broadway Blues d’Ornette Coleman. Souples et tendus à la fois, les unissons et contrepoints des deux génies mélodistes ne seraient rien sans leur écrin percussif, empathique et toujours aéré. Vincent Cotro

Michael Brecker

Michael Brecker

Impulse

1987

A 38 ans, le saxophoniste ténor Michael Brecker très demandé dans les studios avait déjà participé à plus de 700 albums jazz, pop et rock. Approché par le mythique label Impulse, il décide de faire un album de jazz a l’instar de ses glorieux ainés John Coltrane et Sonny Rollins. Pour cette première réalisation personnelle, produite par son ami fidèle, le claviériste Don Grolnick, Brecker a l’idée géniale de faire appel à trois monstrueux musiciens qui avaient participé avec lui à l’aventure jazzistique “80/81” du guitariste Pat Metheny. Il retrouve donc ce dernier ainsi que le solide et mélodieux contrebassiste Charlie Haden et l’impétueux batteur Jack DeJohnette. Il complète cette dream team avec le foisonnant pianiste et claviériste Kenny Kirkland.

Ces quatre fantastiques transcendent les limites de leurs instruments et enrichissent généreusement l’univers musical breckerien. Tout au long de cet enregistrement Brecker déroule au saxophone ténor de longues lignes legato et construit de magnifiques spirales ascensionnelles vertigineuses qui culminent dans l’aigu. Il explore à la perfection le potentiel futuriste et fascinant de son EWI. Il y a aussi de beaux moments de douceur notamment sur la ballade My One And Only Love immortalisée en 1963 par John Coltrane et Johnny Hartman. Ce premier album impressionnant à tous points de vue est resté dix semaines en tête du Top Jazz Album Bilboard ! Paul Jaillet

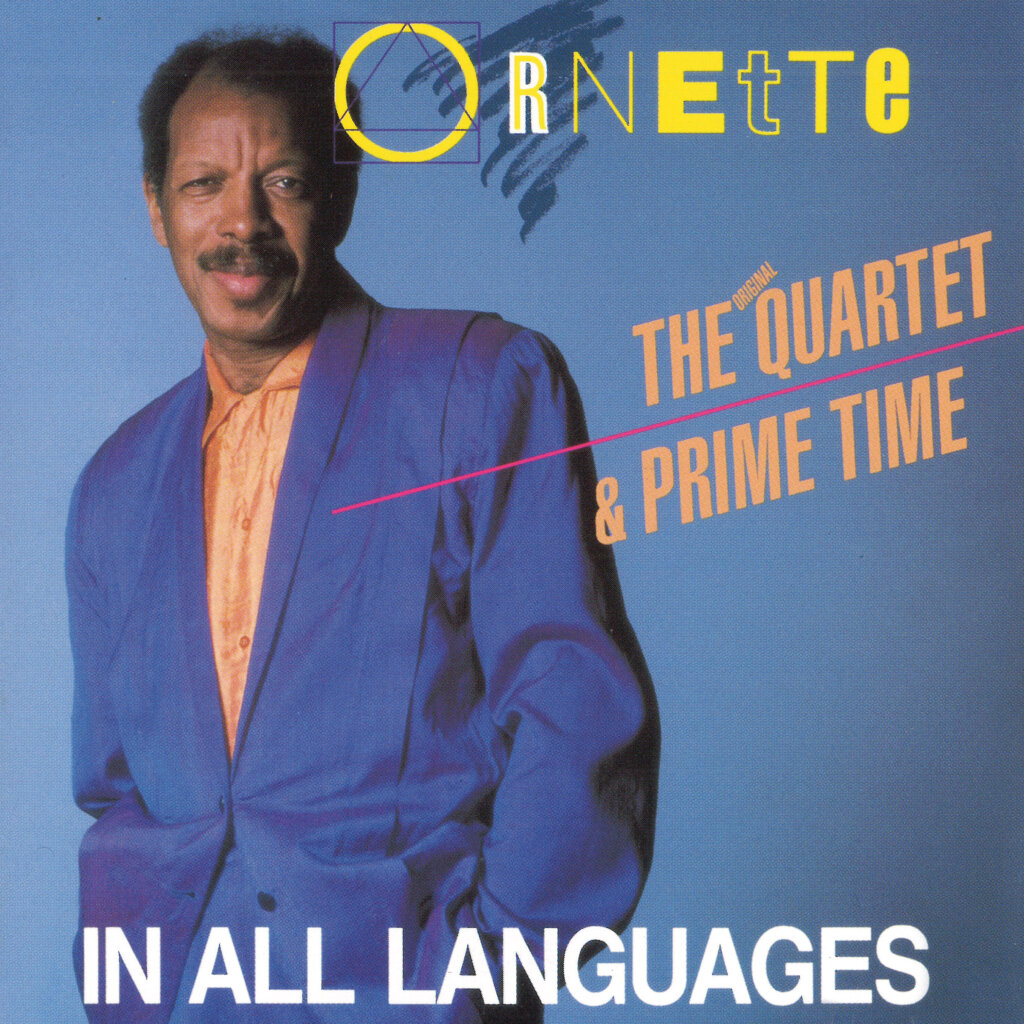

Ornette Coleman

In All Languages

Caravan of Dreams

1987

A partir de 1975, le saxophoniste Ornette Coleman électrifie son “free jazz harmolodique” et fonde le groupe Prime Time. Ce septette atypique (deux guitares, deux basses, deux batteries et le sax alto d’Ornette) enregistre plusieurs albums importants et donne des concerts démentiels (quoique difficile à sonoriser). En 1987, Coleman décide de se ressourcer en réalisant un double album avec un disque électrique du Prime Time et un disque acoustique du quartette historique des années 1959-1960 (avec Don Cherry, Charlie Haden et Billy Higgins). Pour les nombreux fans, c’est un évènement considérable que de retrouver intact, près de trente ans plus tard, ce fabuleux quartette autour d’un nouveau répertoire, d’autant que les compositions sont particulièrement inspirées. L’idée géniale d’Ornette est de proposer une relecture du répertoire acoustique (à trois exceptions près) sur l’album électrique du Prime Time en se permettant d’y ajouter six morceaux inédits. Au plaisir de prendre de plein fouet les deux groupes phares du saxophoniste sur un même disque s’ajoute celui des variations entre les différentes versions des titres communs aux deux groupes, tels Peace Warriors, Feet Music et Latin Genetics. Lionel Eskenazi

Wynton Marsalis Quartet

Live At Blues Alley

Columbia

1986

Il y avait quelque chose d’inconvenant dans la façon dont ce jeune trompettiste était venu s’imposer sur le devant de la scène au tournant des années 1980. La virtuosité était certaine comme le complet-veston était impeccable et lui garantissait ce titre de rénovateur de la vraie tradition du jazz, après une décennie de jazz-rock et fusion, au moment où la “Loft Generation” promettait un second souffle aux avant-gardes. Mais le personnage était horripilant et sa technique pouvait sembler superficielle. Néanmoins, la parution de “Black Codes (From The Underground)” en 1985 eut raison de bien des réticences. La publication en 1988 de cette captation dans un club de Washington, acheva de convaincre les autres. J’en étais et ce live est resté mon Marsalis préféré. En quartette, entouré de Marcus Roberts, Robert Hurst et Jeff “Tain” Watts, il navigue d’originaux en standards, remontant à sa façon, d’ailleurs assez “sixties davisiennes”, d’Au Privave de Charlie Parker au traditionnel Do You Know What It Means To Leave New Orleans. Plus encore que pour le morceau de bravoure Chambers Of Tain signé Kenny Kirkland, j’avoue un faible tout particulier pour les 2’51 de Cherokee sur lesquelles Marcus Roberts se livre à un jeu d’illusions rythmiques ébouriffant. Franck Bergerot

Le contrebassiste Omer Avital, le pianiste Aaron Goldberg et le batteur Ali Jackson, alias The Yes ! Trio, sont en pleine tournée européenne avec trois dates françaises : au Jazz’n’Klezmer Festival le 17, au New Morning le 19, et à la Coursive à la Rochelle le 22. L’occasion de leur faire raconter leur rencontre et comment ils ont développé les liens fraternels qui font la force de ce triangle d’or.

Photo © Frank Stewart

Aaron Goldberg Je suis arrivé à New York depuis Boston en 1991 pour étudier à la New School For Jazz & Contemporary Music, qui n’existait que depuis cinq ans. La “New School” était vraiment nouvelle ! L’idée c’était de créer un environnement “semi-académique”, où la tradition orale du jazz serait encore enseignée dans l’esprit du mentorat d’avant, par des maîtres du jazz qui venaient enseigner mais qui jouaient et tournaient. Ça me semblait génial quand j’étais jeune, je voulais apprendre avec mes héros que j’écoutais sur disques, et c’est à New York qu’on les trouvait. Omer avait dû se dire la même chose, il est venu d’Israël en 1992. Moi je ne savais même pas qu’il y avait du jazz en Israël à vrai dire… Il était venu avec le bassiste Avishai Cohen et Avi Lebovich, un super tromboniste, et on s’est tout de suite mis à jouer ensemble. Ali je l’ai rencontré lors d’une audition. Il était avec un jeune pianiste, Carlos McKinney, habillé super classe, très impressionnant, qui avait déjà son propre groupe alors que j’étais tout seul. Sonbatteur, c’était Ali, qui devait avoir 16 ans à l’époque. On est vite devenus amis. Je ne sais plus quand on s’est revus après ça…

« Jimmy Cobb enseignait l’“analyse rythmique” à la New School – en gros il se mettait à la batterie et il se mettait à swinguer ! »

Ali Jackson Février ou mars 1991 peut-être ? On s’est mis à jouer tous les trois pour de vrai à partir de 1993, quand je suis arrivé à New York “officiellement”. Ma rencontre avec Aaron et Omer, c’était la première fois que je rencontrais des gens de mon âge vraiment sérieux à propos du jazz à New York. On n’avait pas internet, les réseaux sociaux, il fallait aller à New York et faire ses preuves. C’était plus compétitif aussi, parce que maintenant les gens disent « on fait notre propre truc ! », ce qui compte c’est le nombre de followers qu’on a, ce n’est plus une question de capacités musicales. Toujours est-il que ces deux gars-là avaient un talent naturel et ils étaient travailleurs en plus de ça. J’ai eu beaucoup de chance de les rencontrer.

Omer Avital On s’est mis à jouer ensemble au Small’s à l’été 1994 ou 95. Je suis arrivé en 1992, Aaron était déjà à New York et il swinguait terrible, et comme lui je voulais étudier avec les meilleurs, Reggie Workman, Arnie Lawrence, l’un des fondateurs de la New School, dont l’idée était de réunir tous ses amis dans cette école, Cecil McBee, ou Jimmy Cobb qui enseignait l’“analyse rythmique” – en gros il se mettait à la batterie et il se mettait à swinguer ! Andrew Cyrille, Joe Chambers… On a eu la chance d’avoir cet aperçu de l’âge d’or. Mais la première fois que j’ai entendu Aaron et Ali, il s’est passé un truc tout de suite, ils avaient un son qu’on n’oublie pas et on s’est bien entendus. On a fait notre première tournée européenne ensemble, et c’est là, vers 20 ans, qu’on a vraiment commencé le trio.

Aaron Goldberg Ça fait trente ans ! On mangeait des Cheeseburgers Deluxe avec des frites tous les jours, des gâteaux de riz à la cannelle. C’était une époque incroyable à New York, on allait écouter Mulgrew Miller, Hank Jones, Tommy Flannagan, Cear Walton, Freddie Hubbard, Joe Henderson, Betty Carter…

Omer Avital Vers 94-95, le Small’s a ouvert, et on s’y est tous retrouvé, c’était un peu le nouveau centre de gravité de la ville. Tout le monde venait. On y jouait toutes les semaines. Mon premiers gig en tant que leader c’était avec Myron Walden et Greg Tardy. C’était en septembre 1995, et c’était mon gig de 2 heures du matin. Aaron, qui était mon pianiste, avait fait une sieste et ne s’était pas réveillé… On a joué sans lui et ça marchait plutôt pas mal ! J’avais un autre engagement tous les jeudis de 3 à 5 heures du matin, pendant des années ! Mais au fil du temps, avec Aaron et Ali, on a commencé à développer notre langage, et je crois qu’on a toujours ce truc qu’on avait au début, cette magie qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Il faut la nourrir et franchir plein d’obstacles mais c’est un vrai cadeau.

Aaron Goldberg On ne savait pas ce que le futur allait nous réserver, on est tous plus mûrs aujourd’hui, mais ce qu’on a aimé chez les uns et les autres est toujours là.

Ali Jackson C’est beaucoup une question d’équilibre. Omer, par exemple, a développé un superbe jeu de contrebasse très lyrique, plus proche de celui d’un saxophone que d’une basse, mais pour que ça marche, souvent je dois simplifier ce que je joue derrière lui. Si l’un de nous joue vite, un autre joue lentement… Ce trio n’est pas un trio de piano traditionnel, parce que les rôles sont distribués de façon assez différente, la mélodie peut être confiée à n’importe lequel de nous trois par exemple. On essaye toujours de trouver de meilleurs moyens d’aller à l’essentiel pour raconter notre histoire à travers la musique. Au micro : Yazid Kouloughli

Album Yes! Trio « Spring Sings » (Jazz & People, Choc Jazz Magazine)

Réservez vos places pour aller voir le Yes! Trio :

Le 19 novembre au New Morning (Paris)

Le 22 novembre à La Coursive (La Rochelle)

Roy Haynes vient de nous quitter à 99 ans. En 1967, Jean-Louis Ginibre, spécialiste des entretiens à bâtons rompus, avait tendu le micro au grand batteur. Cette interview est parue dans notre n°138 de janvier 1967.

Photo d’ouverture © X/DR

JEAN-LOUIS GINIBRE Roy Haynes, lorsque l’on entend jouer aujourd’hui certains jeunes batteurs comme Tony Williams, on sent l’influence que vous avez exercée sur eux. Qu’en pensez-vous ?

ROY HAYNES Lorsque j’entends des jeunes batteurs jouer quelque chose que j’ai joué ou que j’ai essayé de jouer, je suis heureux. C’est un compliment qu’ils m’adressent. Je ne sais pas s’ils le comprennent, mais, moi, je prends ça pour un compliment. Cependant, il y a des gens qui entendent jouer un batteur (Tony entre autres) et qui ne comprennent pas d’où ça vient ! Et ces gens-là se prétendent amateurs ou musiciens de jazz ! Incroyable, n’est-ce pas ?

Avez-vous eu, vous-même, des élèves batteurs ?

Quelques-uns. J’ai essayé de donner des leçons mais je ne suis pas un bon professeur. Lorsque l’on enseigne, pour encourager les élèves à revenir il faut savoir manœuvrer. En effet, si l’on est sincère, si on ne leur cache rien, ils n’ont pas besoin de venir longtemps. Ils comprennent ce que vous avez à leur apprendre très rapidement. Surtout les jeunes d’aujourd’hui qui savent tout ! C’est une des raisons pour lesquelles je ne donne pas de leçons, l’autre étant mon manque de patience.

Lorsque vous avez quitté Boston pour venir à New York, avez-vous rencontré de nombreuses difficultés pour trouver du travail ?

En fait, Luis Russell m’avait envoyé un billet de train pour que je le rejoigne à New York. Donc, en arrivant, j’avais du travail. Je suis resté un an dans cet orchestre, puis j’ai voulu avoir ma carte syndicale du Local 802 et travailler dans la 52ème rue. Mais je suis vite revenu chez Russell où j’avais un travail stable…

Avec Russell, vous avez enregistré une vingtaine de titres pour Apollo et Manor en 1945 et 1946. En 1947, on retrouve votre nom sur les disques Aladin et Savoy, aujourd’hui célèbres, de Lester Young…

Oui, de 1947 à 1949, J’ai travaillé avec Lester Young. A l’époque, j’étais très jeune, musicalement surtout. Ce furent deux années enrichissantes. Les disques que nous avons enregistrés, je ne m’en souviens pas. Je ne les possède même pas. Je suis incapable de vous dire aujourd’hui si j’y joue bien ou si j’y joue mal.

Pourquoi avez-vous quitté Lester Young en 1949 ?

C’est plutôt lui qui m’a quitté ! Norman Granz l’a engagé dans son “Jazz at the Philharmonic” et je me suis retrouvé en chômage. Heureusement ça n’a pas duré : j’ai immédiatement travaillé avec d’autres musiciens.

Avec Kai Winding…

Oui. Ce fut une période très intéressante car nous travaillions sur la 52° rue. J’étais inspiré par tout ce que j’entendais. C’était différent… Curly Russell était à la basse… Après Kai, j’ai joué avec Miles Davis, puis avec Charlie Parker.

Regrettez-vous cette période de l’apogée du be-bop ?

Je ne regrette aucune période de ma vie. Chacune a eu son intérêt, ses moments heureux…

La période au cours de laquelle vous avez travaillé avec Sarah Vaughan fut-elle particulièrement agréable ?

Avec Sarah Vaughan je suis resté cinq ans ! Sur le plan financier, j’avoue que c’était intéressant parce qu’elle travaillait toute l’année, à part cinq semaines en été au cours desquelles elle se reposait. J’ai passé avec elle cinq années agréables et intéressantes. Surtout lorsque nous sommes venus en France. C’était il y a douze ans ! J’ai enregistré avec des musiciens français et j’ai eu la chance d’avoir ma photo en couverture d’un magazine de jazz (Jazz-Hot) ! Ça ne m’était jamais arrivé avant ! Et ça ne m’est jamais arrivé depuis, même dans mon propre pays. Les plus grands éloges, d’ailleurs, m’ont toujours été décernés par des critiques européens.

Dans Shulie-a-bop de Sarah, qui a eu l’idée de l’annonce « Roy… taratata… Haynes » ?

Je crois que c’est Sarah. Elle annonçait ses musiciens et c’est venu comme ça. C’est vieux, vous savez, presque quinze ans…

Vous avez joué avec [Charlie] Parker, [Thelonious] Monk, [John ]Coltrane, Sarah Vaughan, Miles Davis, Stan Getz, etc. Quel est, parmi tous ceux avec qui vous avez travaillé, votre leader favori ?

Je n’ai pas de leader favori. J’ai appris de chacun quelque chose de nouveau. J’ai travaillé avec Bud Powell, Lennie Tristano, George Shearing (où j’ai remplacé Philly Joe Jones)… J’ai travaillé avec le grand orchestre de Louis Armstrong pendant une semaine en 1946. Je ne me souviens pas de ce que j’ai appris avec lui, mais j’ai sûrement appris quelque chose. J’ai joué avec Eric Dolphy, Andrew Hill. J’ai joué avec Ornette Coleman (mais je n’ai jamais travaillé avec lui). J’ai accompagné Stan Getz en 1950 et 1951. J’ai enregistré avec lui et, chaque fois, c’est différent. Je continue d’apprendre chaque jour, musicalement et humainement. Mais, pour répondre à votre question, je dois dire que Monk s’impose à mon esprit… bien que je n’aie travaillé que pendant dix-huit semaines avec lui, au Five Spot et à la Jazz Gallery.

Charlie Parker exigeait-il un jeu particulier ? Vous indiquait-il comment jouer pour lui ?

Il ne m’a jamais dit ce que je devais faire et j’en suis fier. Ce n’est pas comme un autre musicien qui continue de me dire ce que je devrais faire et comment je devrais jouer. Mais je ne puis vous dire son nom…

Stan Getz ?

Je vous fais remarquer que je n’ai pas prononcé ce nom. A vous d’interpréter mes paroles… En tout cas, ni Monk, ni Lester ne m’ont jamais indiqué une façon particulière de jouer. Avec eux, j’étais complètement libre. Bien sûr, si le leader a en tête un jeu de batterie un peu spécial, différent, j’essaie de le satisfaire dans la mesure où ça ne nuit pas à mon style général. Sinon, je refuse.

Il y a trois ans, vous avez remplacé Elvin Jones auprès de John Coltrane plusieurs semaines durant…

Oui. Elvin était indisposé et indisponible. Ça a duré quelques semaines, une dizaine, je crois.

Vous dirigiez votre propre groupe à l’époque…

Oui et j’ai dû annuler plusieurs engagements dont le Half Note. J’ai commencé avec Coltrane à un moment où mon groupe ne travaillait pas. Puis, j’ai dit à Coltrane de trouver un autre batteur. Il en a essayé quatre, parmi lesquels certains très célèbres, qui n’ont joué qu’un soir : ils ne correspondaient pas à ce qu’il attendait d’eux. Finalement, j’ai annulé mes engagements pour retourner avec lui. Je suis resté jusqu’à ce qu’Elvin revienne. J’ai beaucoup aimé l’expérience Coltrane ; lui non plus n’a pas essayé de me conseiller : il m’a laissé totalement libre. De cela aussi, je suis très fier…

Vous n’avez formé votre propre groupe qu’assez tard…

Oui. J’ai organisé mon premier groupe il y a cinq ou six ans, après quinze ans de professionnalisme. C’était un trio dont les deux autres musiciens étaient Phineas Newborn et Jamil Nasser qui s’appelle aussi George Joyner. A New York, j’ai eu, juste pour un soir, Sonny Rollins et Kenny Dorham ; plus tard Hank Mobley et Curtis Fuller. Celui qui est resté le plus longtemps avec moi, c’est Frank Strozier. Pendant trois ans nous avons travaillé ensemble à Chicago, Detroit, Boston, New York et sur la West Coast. Il a joué pendant quelques semaines avec Miles puis il est revenu avec moi.

Maintenant, il joue à Hollywood avec Shelly Manne. Chaque fois que je dirige un groupe, je suis fier des musiciens que j’emploie. Ils sont toujours excellents. Mais c’est difficile de les garder car d’autres leaders leur font des propositions. Eric Dolphy a travaillé avec moi mais, comme je n’avais pas assez d’engagements, il est allé avec Coltrane. Moi-même, j’ai dû abandonner mon poste de leader parce qu’il semble que je n’intéresse pas grand monde. Vous comprenez, j’ai une femme, trois enfants, une maison : je ne peux pas vivre de promesses. Et puis, à la tête de mon groupe, je n’obtiendrai jamais une tournée d’universités par exemple. Getz le peut, lui. Alors il vaut mieux que je joue avec Stan car, ainsi, les jeunes pourront écouter Roy qu’ils ne connaissent pas. Il faut sans cesse agrandir son public, il faut conserver en vie son propre nom. C’est une lutte.

Pensez-vous être sous-estimé ?

Je connais beaucoup de musiciens qui sont surestimés. Comparé à ceux-là, je suis sous-estimé mais je ne veux me comparer à personne. Je suis un individualiste. Je veux jouer ma musique et gagner assez d’argent pour vivre comme j’en ai envie.

Quels sont ces batteurs surestimés, à votre avis ?

Je ne puis me permettre de les nommer. Mais, parmi les batteurs, il y a beaucoup de bluffeurs… Et vous, pourriez-vous me dire quel est, selon vous, le batteur le plus sous-estimé ?

Frank Butler…

Vous avez entièrement raison. Son jeu est naturel, pur.

Aimez-vous la bossa-nova ?

Je l’aime bien parce que je ne la joue pas comme on la joue habituellement. J’ai ma façon propre de la jouer que je préfère à tout autre ! D’ailleurs, je veux jouer du Roy Haynes maintenant et toujours.

Lorsque vous étiez enfant, qui admiriez-vous ?

J’admirais Jo Jones mais, déjà à cette époque, je voulais être Roy Haynes. J’ai aussi aimé Kenny Clarke et Shadow Wilson, mais je crois que je suis parvenu à devenir original à ma façon, assez vite d’ailleurs.

Au cours de ces vingt années de jazz professionnel, quel batteur vous a le plus impressionné ?

Quand j’étais gosse, j’admirais Jo Jones. C’est le seul batteur qui m’ait jamais impressionné. Ce qui n’empêche que j’admire et respecte un certain nombre de batteurs. Il y en a une dizaine que j’aime d’une manière égale :

Chick Webb, Sid Catlett, Jo Jones, Kenny Clarke, Max Roach, Art Blakey, Elvin Jones… J’ai peur d’en oublier un ou deux. J’aime aussi Philly Joe Jones mais un tout petit peu moins. Tous ceux que j’ai nommés ont de l’originalité. J’aime les gens qui ont un talent différent de celui des autres…

Travaillez-vous beaucoup la technique ?

Non. Je ne travaille mon instrument que lorsque je joue en public ou en studio. En dehors de cela, je travaille mentalement. Je me mets en condition, je pense à des figures rythmiques, etc. Quand j’avais seize ans, j’étais un musicien d’avant-garde comparable à ceux que nous entendons aujourd’hui. Je jouais sans tempo ou à côté du tempo. Petit à petit, j’ai appris à jouer un solo basé sur 32 mesures. J’ai appris à phraser. C’est ainsi que j’ai manqué une belle carrière !

Vous n’avez pas l’air d’aimer la “new thing”…

Je n’ai rien à ajouter. Je préciserai simplement qu’il y a peut-être, parmi ces musiciens d’avant-garde, des gens qui savent jouer un tempo. Du moins, je l’espère sincèrement.

Pensez-vous que Lennie Tristano, avec qui vous travaillé, soit encore un musicien d’“avant-garde” ?

Il l’a toujours été. Il joue “free” depuis très longtemps. Mais je n’aime pas les mots “free”, “avant-garde”, “new thing”…

Alain Gerber a écrit de vous, dans Jazzmag, que vous étiez fait pour l’aventure. Qu’en pensez-vous ?

Je n’y avais jamais pensé mais je crois que c’est très vrai. J’aimerais rencontrer ce garçon. Son article est plein de choses très justes que jamais un critique américain n’aurait comprises. Vous avez de la chance.

Vous avez enregistré, sous votre nom, quatre ou cinq albums pour Prestige, un pour Pacific Jazz et un pour Impulse. Quel est votre préféré ?

“Out Of The Afternoon” est celui qui s’est le mieux vendu. Mais, dans chacun des disques dont je suis responsable, il y a des passages que j’aime bien. Dans l’album Pacific Jazz, plus commercial que les autres, certains moments sont excellents. Et Frank Strozier y est formidable. Voilà un garçon qui me comprend mieux que ma femme : nous n’avons pas besoin de parler pour communiquer. C’est merveilleux. Il voudrait travailler de nouveau avec moi. Mais il est marié, il a un enfant et je n’ai pas le droit de lui demander d’abandonner Shelly Manne : je n’ai pas assez de travail à lui offrir.

Si vous aviez la possibilité de former aujourd’hui votre quintette, qui engageriez-vous ?

Des musiciens avec qui j’ai joué récemment. Un ténor qui s’appelle Bennie Maupin, le trompettiste Charles Tolliver et un bassiste du nom de Scott Holt. Ils sont tous de remarquables jeunes espoirs. Espérons simplement qu’ils pourront travailler et progresser sans moi.

Il est étonnant qu’à l’époque où vous étiez sans contrat, Alfred Lion de Blue Note ne vous ait rien proposé…

Ne prononcez pas ce nom devant moi ! J’ai enregistré pour Lion en 1949 avec Bud Powell. Puis, entre 1949 et 1959, ce qui fait dix années, je n’ai participé à aucune des sessions Blue Note. Chaque fois qu’un artiste Blue Note – Sonny Clark par exemple – désirait m’avoir comme batteur, Lion refusait. En 1959, Art Blakey a enregistré un disque a trois batteries. J’ai participé à l’enregistrement avec Philly Joe. Mais Lion a refait la séance sans moi et je crois qu’il n’a sorti aucune des plages où je figure. Finalement, il a été obligé de me prendre parce que beaucoup de musiciens me réclamaient, comme Jackie McLean ou Andrew Hill. Une autre anecdote : je voulais faire, pour Pacific Jazz, un disque avec Wayne Shorter et Charles Lloyd. Alfred n’a pas voulu me prêter Wayne, ce qui a fait échouer mon projet…

Haïssez-vous les contrebassistes en général ?

Non mais je dois avouer que, parfois, ils nous font souffrir, nous les batteurs. Certains jouent en avant du temps, d’autres en arrière. Il faut courir après les uns et tirer les autres. Mais beaucoup, heureusement, jouent le bon tempo et sont excellents.

Elvin Jones et Richard Davis, sont le batteur et le bassiste que l’on “s’arrache” à New York. Cependant, il y a entre eux une mésentente rythmique. Elvin joue au fond du temps, Richard Davis en avant…

C’est exact. Richard joue un peu en avant. Lorsqu’un problème de cet ordre survient, il faut s’adapter…

Bien sûr, ça nécessite un certain métier, une grande habitude.

Pour une poignée de critiques européens, vous êtes le meilleur batteur du monde. En êtes-vous fier ?

Bien sûr. Mais ils seraient bien déçus s’ils voyaient dans quelle chambre minable on a logé aujourd’hui celui qu’ils considèrent comme le meilleur ! On loge Joe Morello au Prince de Galles et moi dans un hôtel de la rue des Mathurins ! Pour coucher au Prince de Galles, il faut que je rouspète, que je proteste. Dans le fond, je crois qu’il faut agir comme Archie Shepp, LeRoi Jones ou [Charles] Mingus. Il faut crier, tempêter… et alors on obtient quelque chose. Je suis un artiste, je ne devrais pas avoir à m’occuper de cela. Je ne devrais pas avoir à rouspéter pour être logé dans le même hôtel que mes égaux…

En vingt ans de jazz, vous vous êtes exprimé à fond. Pensez-vous avoir encore beaucoup à dire ?

Oui, j’ai encore beaucoup à dire. Mon style le prouve, qui est resté identique tout au long de ma carrière.

Et il est de plus en plus populaire, plus qu’il ne l’a jamais été. C’est devenu le style contemporain de batterie.

Chaque jour jusqu’au 23 août, Fred Goaty & fredgoatylapepitedujour (le compte Instagram qui aime les mêmes musiques que vous) vous présentent un “Disquindispensable” à (re)découvrir d’urgence.

“Tom Cat”

Tom Scott & The L.A. Express

Ode

1975

Ils étaient félins pour l’autre ces cats à la patte et à la griffe sans égal, jazzmen fous de pop, de folk, de soul, de funk et de blues. Comme les Crusaders, le L.A. Express était un groupe avec lequel beaucoup d’artistes, et pas des moindres (Joan Baez, Barbra Streisand, George Harrison, Joni Mitchell…), voulaient faire de la musique. Dans sa première incarnation, le L.A. Express était composé de Tom Scott au saxophone, Larry Carlton à la guitare, Joe Sample aux claviers – yep, appelez ça la “Crusaders connection” si vous voulez –, Max Bennett à la basse et John Guerin à la batterie. Dans notre premier Disquindispensable du week-end (votre nouvelle rubrique hebdomadaire), Sample et Carlton furent respectivement remplacés par Larry Nash et Robben Ford, et ce dernier signe quelques solis mémorables, sur les grooves à la fois funky et sophistiqués prodigués par Bennett et Guerin. Cerise sur le gâteau, Joni Mitchell chante le refrain de Love Poem.

PS : Un peu à la manière des Headhunters sans Herbie Hancock, le L.A. Express a continué d’exister (et enregistré deux albums) sans Tom Scott au saxophone, mais c’est une autre histoire…

PS II : J’adore la pochette de ce Disquindispensable, illustrée par David McMacken – mais si, vous ne connaissez que lui : les pochettes de “200 Motels” de Frank Zappa, de “Black Market” de Weather Report”, de “Leftoverture” de Kansas ou encore de “Raised On Radio” de Journey, ça vous dit quelque chose, non ?

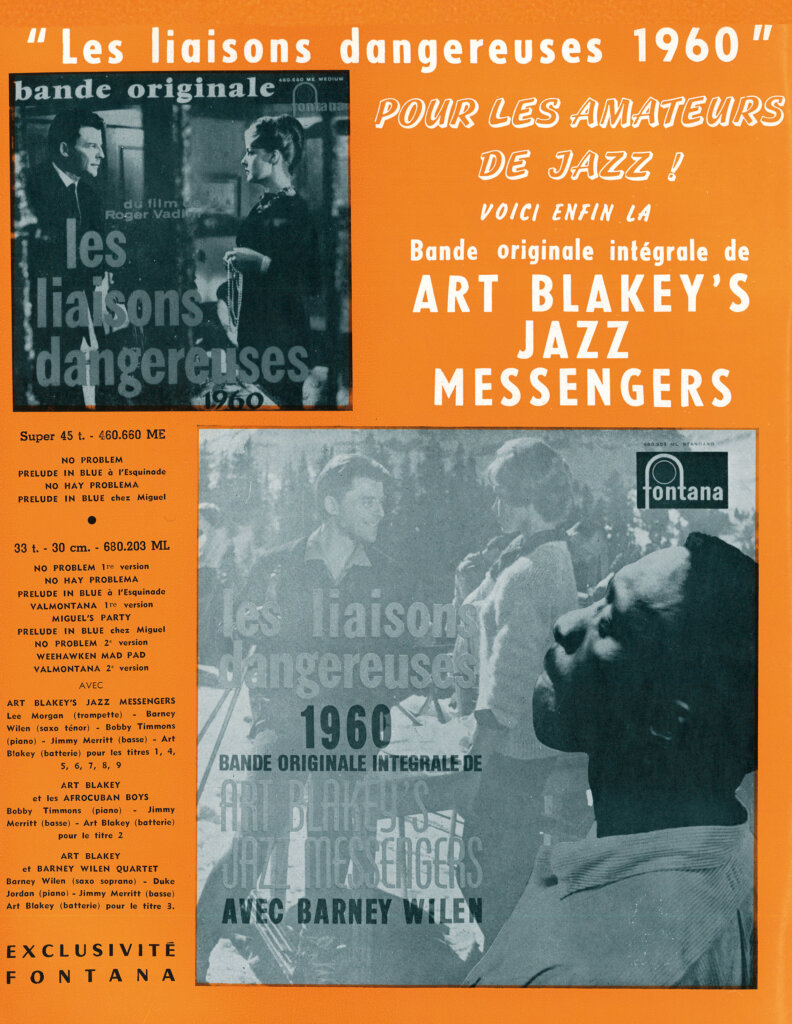

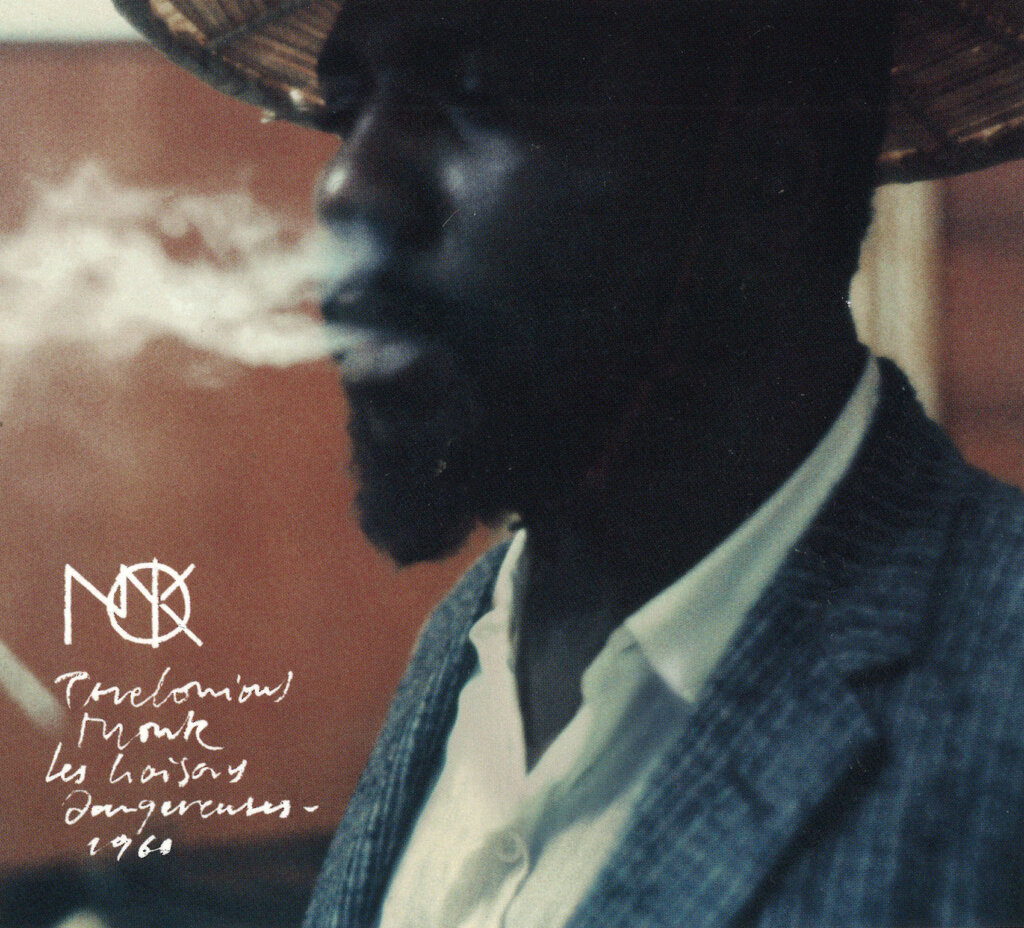

Réédité pour la première fois, ce reportage paru dans le n° 52 de Jazz Magazine en octobre 1959 nous fait revivre l’aventure new-yorkaise de l’enregistrement de la BO du film de Roger Vadim, les Liaisons Dangereuses. Avec le grand producteur Marcel Romano, et Thelonious Monk, Art Blakey, Barney Wilen…

Quand Roger Vadim commença à préparer la réalisation du film Les Liaisons dangereuses, il pensa en illustrer les séquences au moyen de musique symphonique. Plusieurs amateurs de jazz connaissaient son projet et regrettaient qu’il ne pensât pas à faire appel, pour la bande sonore, à des musiciens de jazz. Il leur semblait que le jazz s’imposait, d’autant que le film était une transposition, à notre époque, de l’action du célèbre roman de Choderlos de Laclos. Certes, Vadim n’avait aucune prévention contre cette musique, bien au contraire ; il l’avait, du reste, brillamment prouvé avec le fameux Sait-on jamais. Plusieurs de ses amis lui dirent combien des musiciens comme [Thelonious] Monk, par exemple, pouvaient fournir, en marge de la mise en scène, une musique riche et fascinante.

Un jour, Vadim arriva chez Marcel Romano, au moment où celui-ci écoutait des disques de Monk. Roger connaissait assez peu ce pianiste, mais dès le premier disque qu’il entendit, ses oreilles découvrirent un univers musical nouveau. Quand tous les disques de Monk furent entendus (certains même plusieurs fois consécutives), Vadim déclara qu’il ne saurait plus concevoir une autre base musicale à son film que des mains de Thelonious. Le tournage commençait en février et devait s’achever vers le début du mois de mai. Comme il était question de faire venir Monk justement à cette époque pour une tournée européenne, tout semblait donc s’accorder à merveille.

Vers la fin du mois de mars, Romano eut d’ailleurs l’occasion de faire un voyage éclair à New York dans le dessein de ramener à Paris Kenny Dorham et Duke Jordan dont Edouard Molinaro avait besoin pour son film Un témoin dans la ville. Il profita du voyage pour rendre visite à Monk et à son imprésario Harry Colomby. Il leur raconta le scénario des Liaisons et comprit rapidement que si, dans le principe, Thelonious accepterait de collaborer avec plaisir à cette production, en revanche serait-il très difficile de lui faire signer le contrat relatif à cette affaire. Pour bien comprendre la terrible inhibition que subit Monk à la vue d’un contrat, il faut se souvenir qu’il avait été frustré voici une quinzaine d’années, de ses droits sur l’une de ses compositions les plus fameuses, par les suites d’une signature hâtive au bas d’un perfide engagement. Cette imprudence et ses conséquences fâcheuses l’ont marqué au point qu’un stylo qu’on lui tend est devenu pour lui un objet de crainte douloureuse. De plus, il semblait que Monk ait déjà un emploi du temps assez chargé dans les premiers jours de mai.

Rentrant à Paris, Romano expliqua à Vadim qu’on ne pouvait compter, en toute sécurité, sur la venue de ce musicien, et qu’il serait plus sage d’aller l’enregistrer à New York. Mais comme Duke Jordan et Kenny Dorham étaient à Paris, et que le tournage des Liaisons comportait des scènes de surprise-party avec un orchestre visible, on tourna les plans en question avec Duke Jordan, Kenny Dorham, Paul Rovère, Barney Wilen et Kenny Clarke. Le rôle de ces musiciens devait rester purement figuratif, puisque la séquence n’est pas essentiellement musicale et sert surtout le dialogue. Le tournage du film se poursuivit en mars et avril et s’acheva le 15 mai. Il restait donc, et c’est là que les difficultés commencèrent, à partir de nouveau pour New York avec un découpage précis du film, c’est-à-dire l’indication exacte des minutages des diverses scènes, et à décider Thelonious Monk à commencer le travail.

Monk est l’homme le plus déroutant d’entre tous les jazzmen. Il semble toujours vivre dans un univers qui n’appartient qu’à lui, et dont les voies d’accès semblent impénétrables au commun. Lui-même ne fait que de rares incursions dans le monde extérieur, et toujours de manière imprévisible. Profondément timide, méfiant aussi, il semble se placer dans une position constante de défense, dont le silence et l’apparente indifférence sont les formes les plus fréquentes. Extrêmement intelligent, il reste paradoxalement fermé à la conversation, et seuls ses intimes peuvent avoir avec lui des dialogues cohérents. Pour ce motif, ce n’est pas lui, mais son ami Harry Colomby, qui annonça les excellentes dispositions de Thelonious pour l’enregistrement, et aussi ses craintes d’avoir à signer une cession de droits sur sa musique. Pour aggraver la situation, sa femme Nelly annonça que Thelonious devait partir sous peu à Chicago pour trois semaines. C’est ce qui se produisit au moment où arrivaient des télégrammes inquiets du producteur et de Vadim. Sachant que Monk désirait voir le film avant d’en composer la musique, Romano répondit à Paris que le plus urgent était d’obtenir les autorisations nécessaires pour qu’une copie de travail puisse lui être expédiée. Il mit à profit l’absence de Monk (qui se prolongeait anormalement) pour aller à Newport ou il le retrouva, a son grand étonnement, le 3 juillet. Le travail n’avait pas avancé depuis un mois, et les télégrammes de Paris trahissaient une fièvre bien compréhensible. Il ne fallait donc plus lâcher Monk d’une semelle. La bande de travail étant enfin arrivée, on fixa rendez-vous à l’insaisissable pianiste dans un studio de projection. Il ne vint pas. Une deuxième tentative, le surlendemain, eut plus de succès. Monk vint voir le film en compagnie de sa femme, de son manager et de celle qui devait être la plus efficace des médiatrices : la baronne Nica de Kœnigswarter. Le film eut le bonheur de plaire à tous, d’autant que, par une attention à laquelle Monk fut sensible, les passages ou il devait jouer comportaient déjà des musiques (provisoires) de sa composition, prises sur des disques. Il parut à tous que l’enregistrement ne tarderait plus. En fait, Monk allait faire vivre à son entourage la nuit la plus hallucinante qui se puisse imaginer. Nica avait invité Monk dans sa superbe propriété de Wee Hawken, près de New York, pour s’entendre avec lui sur les compositions qu’il devait préparer.

Ce soir-là, vers dix heures, pour Thelonious, sa femme et ses enfants, la journée venait à peine de commencer. Ils ont choisi de vivre en effet selon une règle à la fois simple et surprenante : les besoins vitaux, tels que le sommeil, l’alimentation, la musique, les jeux, sont satisfaits au fur et à mesure qu’ils se font sentir, sans considération d’horaire. Les deux enfants de Monk, un garçon et une fille ravissants, fort bien accoutumés à ce régime, étaient de la partie. Nica avait décidé de faire accepter le fameux contrat à Thelonious coûte que coûte, et toute la soirée elle ne se sépara plus des documents, pour pouvoir les lui présenter à la seconde où il semblerait disposé à les signer. C’est alors que commença une ronde infernale, qui correspond à l’accomplissement de la vie idéale et libre telle que Monk la conçoit. La maison de Nica comprend, entre autres pièces, une salle de ping-pong au rez-de-chaussée, une salle de musique au premier étage et un salon de télévision au second. A peine arrivé, Monk, qui est passionné de ping-pong, commence avec son hôtesse une partie acharnée. Soudain, il interrompt la partie, monte jusqu’au premier, s’installe au piano, improvise. Nica lui tend timidement le contrat.Il s’enfuit alors vers le salon, mais ne reste qu’une minute devant la T.V. Les enfants ont faim, le disent, et en père prévenant qu’il est, il redescend à la cuisine, pour leur préparer un dîner. A ce sujet, il faut dire que le dîner-type de l’amateur de télévision est, en Amérique, conçu scientifiquement : le repas complet, qu’on achète tout prêt, est fixé entre deux feuilles métalliques serties, qu’il suffit de passer au four pendant quelques instants. On arrache ensuite la feuille supérieure, l’autre servant de plateau. Les aliments contenus dans des alvéoles sont alors prêts pour la consommation et sont choisis de telle sorte qu’il n’est pas besoin de s’aider du regard pour les manger. Thelonious, donc, surveille le dîner des enfants, puis joue à nouveau au ping-pong, puis encore piano, T.V., ping-pong… Nica n’osait même plus sortir la liasse des contrats.

A l’aube, la signature tant espérée n’y figurait toujours pas. Dans l’après-midi, rendez-vous au studio, mais en vain. Certes, Thelonious s’y rendit, mais ne se montra toujours pas disposé à signer. Le surlendemain, nouvelle soirée chez Nica, dans le même style que la précédente. Et enfin, à l’aube, réfugié dans sa voiture mais cerné par tous ses amis, voyant qu’il ne pouvait plus reculer, Monk signa les neuf exemplaires du contrat à la lueur d’une lampe de poche. La détente qui s’ensuivit fut délicieuse ; les embrassades durèrent un bon quart d’heure. Ceci se passait à l’aube du 26 juillet et la musique était attendue à Paris avec anxiété pour le 31.

L’enregistrement eut lieu dans les nuits des 27 et 28 juillet ; au studio, les techniciens avaient pris le parti de laisser tourner constamment une bande magnétique sur les appareils, de façon à ne pas manquer les départs de Monk, rigoureusement imprévisibles. Dans le film, la musique qu’on entendra “en commentaire” de l’image provient de ces deux séances. Celle que l’on entendra “en situation” est jouée par les Jazz Messengers, notamment dans les scènes de cabaret et de surprise-party. C’est Bobby Timmons qui joue (avec des rythmes afro-cubains) dans la séquence de L’Esquinade. Roger Vadim, heureux de voir revenir Romano avec l’enregistrement dans sa valise, l’a été encore plus d’entendre la musique merveilleuse qu’il avait tant attendue.

Cet article est l’un des bonus de notre dossier consacré à la plus grande année du jazz, 1959. Notre n°772 est en kiosque dès aujourd’hui ! Découvrez le nouveau projet de Pierrick Pédron autour de la musique d’Ornette Coleman, l’aventure de Wayne Shorter avec les Jazz Messengers, l’ultime séance de Lester Young, le dernier album de Billie Holiday, et bien d’autres choses encore !

« Je suis fier de Take Five »

Vers la fin de sa vie, Joe Morello avouait ne pas avoir écouté “Time Out” depuis des lustres. Le disque d’or est bien à l’abri dans son cadre, accroché au mur par sa bienveillante épouse, Jane. Interview téléphonique avec un truculent personnage.

Par Christophe Rossi

« Je me souviens de la première fois où j’ai vu jouer Dave Brubeck : il se produisait au Birdland. J’ai été surpris que sa section rythmique reste dans l’ombre. Les projecteurs étaient seulement braqués sur Brubeck et Paul Desmond. Le batteur se contentait de tenir le tempo, le plus sobrement possible, ne jouant qu’aux balais. Lorsque Dave m’a demandé de rejoindre son quartette pour une tournée, je l’ai prévenu : pas question de jouer comme ça, de manière mécanique. Je voulais pouvoir m’exprimer. Il m’a rassuré en me disant que je pourrais jouer comme je l’entendais. Il a tenu promesse et m’a toujours laissé une totale liberté. Ce qui a fini de me convaincre de rejoindre Brubeck, c’est lorsqu’il m’a demandé : “Joe, crois-tu que l’on puisse jouer du jazz avec d’autres rythmes que le 4/4 ?” Je lui ai répondu : “Bien sûr ! Avec des rythmes en 5/4, 6/4, 7/4, 7/8, tout ce que tu veux !”. Plus jeune, j’avais expérimenté avec toutes ces métriques, et j’avais eu un mal fou à trouver des musiciens à l’aise avec ce type de rythmes. Ce qu’il m’a demandé rejoignait mes concepts et c’était finalement très simple pour moi.

“mon solo de batterie était quelque chose de nouveau. Il se développait tout en restant sur un rythme en 5/4, et personne ne l’avait fait auparavant. Je me suis beaucoup amusé en jouant ça, mais pour moi c’était naturel.”

Notre premier gig était pour une émission de télé. Dave était étonné que je n’utilise pas de partitions. Nous avons donné ensuite une série de concerts au Blue Note, et il m’a proposé de prendre un solo. Le public est devenu complètement dingue, une standing ovation, ce qui n’était jamais arrivé avec ce quartette ! Mais ça a profondément déplu à Paul Desmond. Il a alors fait du chantage à Dave : “C’est lui ou moi, s’il s’avise de reprendre un solo, je m’en vais.” Les choses se sont finalement arrangées, et nous avons joué ensemble pendant une douzaine d’années.

Nous avons fait tellement de disques ensemble qu’il m’est difficile de me souvenir du titre de certains morceaux… Je ne les écoute plus. “Time Out”, je me souviens que Columbia ne voulait pas le sortir. Ils prétendaient que ça ne se vendrait jamais, avec ces rythmes inhabituels, et qu’il n’y avait aucun swing là-dedans. Je suis fier de Take Five, parce que mon solo de batterie était quelque chose de nouveau. Il se développait tout en restant sur un rythme en 5/4, et personne ne l’avait fait auparavant. Je me suis beaucoup amusé en jouant ça, mais pour moi c’était naturel. Lorsque les gens parlent de technique, ils confondent souvent avec la vitesse. Mon solo dans Take Five n’a rien à voir avec la vitesse, j’utilise plutôt l’espace et une certaine façon de jouer, au-delà de la mesure. Je voulais simplement faire des choses inédites. »

Cet article est l’un des bonus de notre dossier consacré à la plus grande année du jazz, 1959. Notre n°772 est en kiosque dès aujourd’hui ! Découvrez le nouveau projet de Pierrick Pédron autour de la musique d’Ornette Coleman, l’aventure de Wayne Shorter avec les Jazz Messengers, l’ultime séance de Lester Young, le dernier album de Billie Holiday, et bien d’autres choses encore !

« L’amour planait sur ce groupe »

“Time Out” a aujourd’hui soixante-cinq ans. En 2009, qu’est-ce qui faisait encore courir Dave Brubeck ? Retour sur une carrière entamée… en 1942 !

Par Jean Levin

Il semble que, comme pour Thelonious Monk, la pensée musicale et la force des compositions l’emportent chez vous sur les canons traditionnels du toucher de piano.

Il a une grande similitude entre improvisation et composition. Les opposer est artificiel. Cela tient à la manière dont fonctionne la pensée créatrice. La manière d’avancer, le processus, le “work in progress” sont aussi importants que le résultat final.

Est-ce pour cette raison que vous donnez toujours autant de concerts et vos enregistrements live sont nettement plus nombreux que les séances en studio ?

C’est l’une des raisons. On ne sait jamais à quel instant de l’improvisation le profil d’une nouvelle composition va surgir, une idée de développement à laquelle je n’avais jamais pensé jusque-là, ou une solution inédite pour résoudre une question harmonique ou rythmique. C’est d’ailleurs pourquoi je prends souvent comme titre de mes albums le lieu du concert, celui de “l’expérience”. À commencer par “Jazz At The College Of Pacific” en 1953. Il y a eu “ Carnegie Hall ”, “ Berlin Philharmonie ” et des dizaines d’autres. Ce moment-là et cet endroit-là sont totalement spécifiques. À condition d’être intensément “présent”.

Vous avez étudié avec Darius Milhaud au Mills College d’Oakland. Qui d’autre vous a marqué aussi profondément ?

Je me sens redevable à Jean-Sébastien Bach. Et au chant grégorien qui l’avait précédé. Mais sur le plan du développement personnel, l’influence la plus forte est celle de Milhaud.

Vous avez publié un texte dans DownBeat en 1950 qui apparait singulièrement visionnaire aujourd’hui. Vous y annonciez l’émergence de la world music et espériez que le jazz sache y puiser une inspiration… Le fait d’avoir grandi dans une ferme, où votre père élevait des chevaux, vous a-t-il aidé à ressentir cette universalité ?

Les philosophes prétendent que l’on ne peut connaître le monde que si l’on sait explorer un mètre carré de terre près de chez soi. En ayant grandi dans un ranch, j’étais dans une totale proximité avec la nature et les animaux, mais aussi avec ceux qui venaient travailler là avec des cultures et des trajectoires différentes. C’est comme ça que j’ai pu tomber amoureux d’un classique du Far West comme The Red River Valley et reprendre des chansons mexicaines, portugaises ou des Indiens d’Amérique que chantaient les cow-boys de mon enfance.

L’importance donnée à l’élément rythmique de votre musique est-il la clé de votre reconnaissance par la communauté afro-américaine ?

L’une des influences les plus déterminantes de ma jeunesse a été l’écoute des enregistrements réalisés au Congo Belge lors de l’expédition de Dennis Roosevelt. J’ai tout de suite compris que le jazz avait beaucoup à apprendre de la complexité des rythmes africains.

Pourrait-on dire que vous appartenez à la même famille pianistique que Duke Ellington ou Thelonious Monk ? Ceux qui n’oublient jamais qu’il s’agit d’un instrument de percussion…

Je le revendique totalement !

Un mot s’impose lorsque l’on considère l’ensemble de votre carrière, c’est celui de fidélité : Paul Desmond, le clarinette Bill Smith, le quartette actuel, la formation avec vos fils, votre épouse Iola rencontrée au College… Il y a là un sens de la famille, au sens large.

Je ressens une profonde fraternité avec les jazzmen que j’ai pu admirer. Je me suis toujours senti humainement très proche des musiciens de mon orchestre. Tenez, aujourd’hui par exemple, je suis impatient de retrouver Bill Smith à Seattle où le quartette va bientôt aller jouer. Je sais que je vais lui demander de jouer avec nous. Je l’ai rencontré en 1946 au Mills College d’Oakland. Nous sommes toujours restés très proche. Quant aux membres de mon quartette ou à mes fils, j’éprouve à leur égar un profond mélange de respect, d’admiration et d’amour. Et je sais que c’est réciproque…

Les dix premières années de votre carrière ont été particulièrement difficiles. Est-ce dans cette adversité que vous avez bâti une inébranlable détermination et confiance en vous ?

Beaucoup d’autres amis musiciens de San Francisco étaient tout autant dans la panade et nous étions toujours prêts à partager une boîte de haricots. Ce sont des circonstances qui vous forgent le caractère ou vous brisent à jamais. Mais c’est l’occasion d’affirmer votre identité et cette lutte apporte une profondeur à ce que vous créez.

“Ce fut difficile de trouver une rythmique qui comprenne ma démarche. Le jour béni où j’ai pu assembler Joe Morello et Eugene Wright, tout est devenu possible”

Deux autres mots semblent vous avoir servi de fil conducteur : “innovation” et “créativité”. Après plus de soixante ans de carrière, comment garder la fraîcheur ?

C’est une discipline intellectuelle permanente. J’essaie de ne pas me défiler quand je suis confronté à un problème au quotidien, qu’il s’agisse de musique ou des choses de la vie. Le prendre à bras le corps et le résoudre. Autant que possible…

Dès l’Octet de vos débuts, vous avez familiarisé le jazz à “l’art de la fugue” hérité de J.S. Bach. Était-ce plus facile d’“oser” sur la West Coast, où l’expérimentation musicale était une constante quasi philosophique ?

Dans l’Octet, nous étions plusieurs élèves de Darius Milhaud. Nous avions énormément appris de lui sur le plan de l’intégration des éléments classiques. Il nous encourageait à développer notre créativité tous azymuths. Qu’il s’agisse d’oratorios, d’opéra, de musique pour ballet, etc. On s’en inspirait pour appliquer ensuite ces idées dans un contexte de jazz. Nous adorions improviser en contrepoint, par exemple. Milhaud nous encourageait à étudier les chorals de Bach et son utilisation du contrepoint. Et il nous faisait écrire des fugues.

Vous avez mis du temps à trouver une rythmique régulière.

Mon premier batteur, celui du Trio, Cal Tjader, était extrêmement doué. Herb Barman et Bull Ruther ont amené un vrai sens du swing comme dans l’album “Look for the Silver Lining”. Lloyd Davis aussi a apporté sa marque, comme en témoigne “Jazz at Oberlin”. Et j’ai pris du plaisir avec la paire que constituaient Norman ou Bob Bates avec Joe Dodge. Mais ce fut difficile de trouver une rythmique qui comprenne ma démarche. Jusqu’au jour béni où j’ai pu assembler Joe Morello et Eugene Wright. À partir de là, tout est devenu possible. Pour pouvoir enregistrer “ Time Out ”, il me fallait un Joe Morello !

Paul Desmond, Gene Wright, Joe Morello et vous : dix-sept ans de vie commune ! Parvenez-vous à analyser cette alchimie ?

L’amour planait sur ce groupe. D’ailleurs ma collaboration avec Paul n’a pas cessé lorsque le quartette s’est dissous. Nous avons joué notre premier concert commun dans les années quarante et j’étais à ses côtés pour sa dernière apparition sur scène, au Lincoln Center de New York, quelques semaines avant sa mort, lorsqu’il se savait condamné.

Paul Desmond a utilisé le concept d’Extra Sensorial Perception pour définir votre relation. Le duo n’était-ce pas le format idéal pour vos échanges ?

Enregistrer en duo était une idée de Paul. Il était convaincu que nous n’avions pas besoin d’une section rythmique. Par instant cette ESP était d’une telle intensité que chacun de nous était dans un état second.

Vous avez joué devant huit Présidents des États-Unis, dans les plus grandes salles des cinq continents, pour toutes les télévisions…

La chance y est pour beaucoup. Je n’aurais jamais joué pour John Kennedy s’il n’avait pas eu Pierre Salinger comme attaché de presse : il venait souvent m’écouter au Geary Cellar de San Francisco quand il était journaliste au S.F. Chronicle. Salinger était un excellent pianiste classique et, du coup, ma démarche l’intéressait. Barack Obama raconte dans son autobiographie que le premier concert de jazz auquel il assista, lorsqu’il avait dix ans, fut celui du groupe que j’avais avec mes fils lorsque nous sommes allés jouer à Hawaii.

Les nombreux prix et décorations que vous avez reçus à travers le monde n’ont-ils pas altéré votre goût de l’innovation ?

Ma plus récente composition, Ansel Adams: America, devrait vous rassurer… Il s’agit d’une commande pour orchestre symphonique destinée à accompagner la projection des photographies d’Ansel Adams. J’ai eu à penser en termes visuels. Juste avant, j’ai écrit un mini opéra pour le festival de Monterey à partir du roman de John Steinbeck, Cannery Row. Il fallait se projeter dans des époques et des contextes différents. Les récompenses dont vous parlez saluent une œuvre passée, mais je continue à me projeter sur les futures !

En 1974, votre discographie comporte une curiosité, votre association avec Lee Konitz et Anthony Braxton.

C’était Michael Cuscuna eut envie de voir ce qui pourrait naître d’un tel assemblage. Anthony Braxton m’avait manifesté son amitié et m’avait vigoureusement défendu à un moment où je faisais l’objet de violentes critiques. Y compris à Paris…

Pourquoi avoir choisi Gerry Mulligan lorsque vous avez dissous le quartette avec Paul Desmond ?

Entre Gerry et moi, c’est une longue histoire. J’avais trouvé son tout premier engagement professionnel et je lui avais permis d’enregistrer dans la foulée pour Fantasy. Nous avions toujours eu une profonde estime réciproque et il s’est imposé naturellement après le départ de Paul : George Wein voulait organiser une tournée au Mexique avec moi. Gerry était dans mes bagages. Wein a suggéré Alan Dawson comme batteur et j’avais déjà joué avec Jack Six. On est parti comme ça pour le Mexique et le groupe a duré sept ans ! Un quartette formidable : réécoutez l’enregistrement de la “Berlin Philharmonie”.

Avec Jerry Bergonzi, en 1979, l’expérience fut plus courte…

Certes, mais il m’a emmené dans un feeling plus contemporain. Soir après soir, l’aisance et l’inspiration d’un musicien aussi jeune m’éblouissaient. Dans les choses qui comptent, il y a eu également par la suite une section rythmique sur laquelle je me suis rarement exprimé, celle qui réunissait mon fils Dave à la basse électrique et Randy Jones à la batterie. Bill Smith était le clarinettiste. Écoutez la complexité de Tritonis, enregistré en concert à Moscou. J’ai dû le retirer du répertoire, car Chris est le seul bassiste qui arrivait à se sortir de ce cinq temps…

Votre quartette actuel comprend le saxophoniste Bob Militello, le bassiste Michael Moore et le batteur Randy Jones. Comment expliquer le peu de reconnaissance dont ils bénéficient encore à titre individuel au regard de leur talent ?

C’est une vraie question. Ça fait trente ans que je joue avec Randy et Bobby. À chaque concert ils font un triomphe. Mais peut-être n’ont-ils pas le loisir – ou l’envie – de développer une carrière personnelle. En tout cas, je mesure ma chance de les avoir à mes côtés.

Cet article est l’un des bonus de notre dossier consacré à la plus grande année du jazz, 1959. Notre n°772 est en kiosque dès aujourd’hui ! Découvrez le nouveau projet de Pierrick Pédron autour de la musique d’Ornette Coleman, l’aventure de Wayne Shorter avec les Jazz Messengers, l’ultime séance de Lester Young, le dernier album de Billie Holiday, et bien d’autres choses encore !

En septembre 1999, Philippe Carles et Fred Goaty avaient rencontré le grand producteur Michael Cuscuna, disparu le 20 avril dernier. Un entretien passionnant réédité pour la première fois.

Depuis la fin des sixties, tout s’enchaîne naturellement pour Michael Cuscuna : animateur radio, critique spécialisé, organisateur de concerts, discographe puis producteur. Et non content de superviser ses propres séances, il réédite celles de ses confrères depuis le milieu des seventies : Blue Note, Impulse… Il a même créé sa firme : Mosaic. Rencontre avec un jazzfan qui a réalisé tous ses rêves.

Depuis quand travaillez-vous pour Blue Note ?

1975. J’ai toujours été un fan de Blue Note. Quand j’ai commencé de produire des disques, au début des années 1970, j’entendais souvent les musiciens, pendant les enregistrements, lors des pauses, parler de leurs séances pour la firme d’Alfred Lion. Selon eux, certaines n’avaient jamais été publiées… Je me suis mis alors à prendre des notes sur un carnet spécial. En 1973, j’ai décidé de partir à la recherche de ces enregistrements oubliés, de fouiller les archives pour écouter toutes ces bandes. Dans ces années-là, aux Etats-Unis, il se passait peu de choses dans le domaine du jazz, au niveau phonographique. Et je me suis dit : « Trouver plus d’Hank Mobley, d’Andrew Hill ou de Lee Morgan serait formidable ! ». Mais ça n’intéressait personne. Finalement, ayant produit un disque de Chico Hamilton pour Blue Note, nous sommes allés en Californie pour le mastering, là j’ai rencontré Charles Lourie qui venait d’être nommé responsable de Blue Note. A peine lui avais-je montré mes notes qu’il m’a dit : « Vas-y, fonce, tu peux commencer demain… ». Et je me suis plongé dans les archives, qui se trouvaient sous les anciens studios Pacific Jazz, à Los Angeles, 3e Rue. Je pensais que ce serait facile, croyant que toutes les informations seraient sur place… En fait, il y avait des centaines de boîtes de bandes master avec pour seule indication « Jackie McLean, 17 avril 1962, bande un, deux, trois ». Aucun nom de sidemen, ni de thèmes, rien… L’exploration a donc duré longtemps. J’envoyais des copies sur cassette aux musiciens, qui me répondaient : « Là, ça sonne comme Elvin, je lui envoie la cassette… ». Peu à peu, j’ai réuni toutes les informations dont j’avais besoin, en procédant comme si je soumettais chaque musicien à un blindfold test… Cinq ans plus tard, quelqu’un a découvert un carnet tenu par Alfred Lion, avec les détails concernant des sessions inédites : je ne suis pas peu fier de dire que nous avions 98% de bonnes réponses… Je me souviens avoir demandé à Andrew Hill s’il avait lui aussi participé à des séances qui n’avait jamais paru, il m’a dit : « Oui, au moins douze ou treize ». Il en a établi une liste, avec le personnel pour chacune, mais pour deux il s’est trompé de contrebassiste et de batteur… Le plus difficile, dans ces recherches, a été de trouver le titre de chaque composition.

Ces enregistrements inédits, je les ai publiés jusqu’en 1981, avec plus ou moins de régularité. Quand nous avons cessé, et qu’Horace Silver, le dernier artiste enregistrant pour Blue Note, est parti, ç’a été officiellement la fin du label, qui à l’époque appartenait à Emi. En 82 – j’étais sans travail – Charlie Lourie et moi avons fait une position pour seule indication à Capitol, qui faisait aussi partie d’Emi, pour réactiver Blue Note : nouveaux enregistrements, nouvelles rééditions, coffrets… L’idée de ces coffrets me vient des années 1970, quand je passais des journées à classer, trier, répertorier les enregistrements dans les archives Blue Note (et Pacific) : j’espérais que ce travail servirait à quelque chose, et un jour je suis tombé sur trente minutes vraiment exceptionnelles – morceaux inédits, versions alternate… – de Thelonious Monk. Comme ce n’était pas assez pour faire un album, je me suis dit que le mieux serait de prendre les autres morceaux de Monk du catalogue Blue Note – qu’Alfred avait parfois inclus sur des disques d’autres musiciens, comme Milt Jackson – et de les réunir chronologiquement.

Ce projet faisait partie de ma proposition de réactivation de Blue Note. Capitol nous a répondu qu’ils n’étaient pas prêts à refaire du jazz, préférant travailler sur le rhythm’n’blues, la country, mais ils nous ont promis qu’il se consacreraient au jazz plus tard. Charlie et moi, continuant de penser que cette petite idée des coffrets était peut-être une grande idée, avons alors jeté les bases pour créer Mosaic Records, de manière à approfondir cette idée du Complete Chronological Box Set. A l’époque, seuls Columbia (avec les coffrets “Swing Street”, Woody Herman ou Fletcher Henderson dans les années 1960) et Prestige (“The Complete Miles Davis On Prestige”) en avaient déjà publié. Mais nous étions en 1982 : l’industrie phonographique, comme la scène du jazz, n’étant pas en bonne santé, nous avons commencé très doucement. Peu à peu, les choses se sont mises en place.

Deux ans plus tard, Bruce Lundvall m’a appelé : ayant quitté Elektra, il créait un label pop pour Emi à New York, et avait inclu dans son contrat la volonté de faire renaître Blue Note. Il m’a invité à New York et je me suis mis au travail… J’avais alors deux boulots à temps complet : Mosaic et Blue Note. Mais vu la taille d’Emi, je pensais que le “nouveau” Blue Note allait disparaître au bout de deux ou trois ans – heureusement, j’avais tort…

Reste-t-il encore beaucoup d’inédits Blue Note ?

Je travaille à une nouvelle version de la discographie Blue Note avec Michel Ruppli. Il y a des additions et des corrections… Pour ce qui est des séances entre 1965 et 85, j’ai dû publier plus d’une centaine d’albums d’inédits. C’est quasiment exhaustif. Il y en a encore, mais, à mon avis, pas du niveau… Comme cette séance de Bobby Hutcherson de 1963, sa première pour la firme en fait, avec le groupe qui a enregistré “Idle Moments” de Grant Green : je n’avais pas été très excité en l’écoutant – peut-être avais-je tendance à la comparer au disque de Grant… Il y a aussi pas mal de Three Sounds inédits, mais tous dans la même veine, et je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de gens… Il y a encore des inédits d’Andrew Hill que j’aimerais publier, mais à l’exception de “Point Of Departure”, ses disques ne se vendent pas bien du tout. J’ai publié tout ce qu’il a fait entre 1963 et 67 – qui compte pour moi parmi les plus belles musiques enregistrées – dans un coffret Mosaic, mais même sous cette forme, nous avons eu du mal à le vendre… Je ne sais pas pourquoi Andrew est sous-estimé à ce point, peut-être à cause de l’aspect “sombre” de sa musique. Beaucoup de gens ont du mal à y entrer… De toute façon, il est rare qu’un disque, quel qu’il soit, se vende mieux quand il est réédité que lors de sa première parution. “Kind Of Blue” de Miles Davis se vend toujours, alors qu’il a été réédité plusieurs fois, mais si vous rééditez “Miles Smiles”, même de la meilleure façon possible, il se vendra moins bien. On peut inverser la tendance, mais rarement : après le coffret Mosaic de Herbie Nichols, repris par Blue Note, je crois que jamais la musique de Nichols ne s’était si bien vendue. Cela dit, on réédite trop de disques aujourd’hui, les ventes globales en souffrent.

Quel est le “best seller” sur Blue Note ?

Sans doute “Blue Train” de John Coltrane, un de ces disques qui, comme “Kind Of Blue”, font partie de la discothèque de tout jazzfan, même celui qui n’a que huit disques. Depuis 1984, aux Etats-Unis seulement, près de 300 000 exemplaires de “Blue Train” se sont vendus, et au Japon il a été réédité six fois en dix ans… Après, la meilleure vente est “Somethin’ Else” de Cannonball Adderley, et ensuite “The Sidewinder” de Lee Morgan et “Song For My Father” d’Horace Silver.

Avez-vous eu des difficultés pour recréer une image, un style, un son Blue Note au milieu des années 1980, quand Bruce Lundvall a décidé de faire renaître le label ?

Nous avions une idée précise de ce que devait être Blue Note. Une de nos volontés était de ré-enregistrer tous les musiciens de l’ère “classique” du label encore en activité : McCoy Tyner, Freddie Hubbard, Kenny Burrell, Tony Williams… Nous voulions aussi faire des disques qui puissent se vendre, mais ni Bruce ni moi n’étions arrangeurs, et nous n’aimions pas le son des albums “pop-jazz” qui paraissaient alors, le style GRP notamment. Nous voulions signer des artistes vraiment originaux susceptibles de plaire, pas seulement aux purs et durs, des jeunes musiciens dans la tradition. Ce n’était pas facile.

Nous avons créé le groupe OTB [“Out Of The Blue” ]. Après les années “fusion”, il n’y avait pas beaucoup de jeunes musiciens de jazz susceptibles d’être enregistrés. Par chance, dans un genre plus “crossover”, Bruce avait entendu le guitariste Stanley Jordan (au JVC Jazz Festival), qu’il avait même contacté lorsqu’il était encore chez Elektra. Dianne Reeves aussi nous a impressionnés à cette époque, nous aimions ses disques Palo Alto et pensions qu’elle pouvait faire mieux dans ce genre – George Duke a accepté de produire pour elle. Peu à peu, nous avons eu un certain succès dans le jazz crossover, mais loin de ce jazz “lisse” qui nous déplaisait – je serais incapable de distinguer un “bon” disque des Rippingtons d’un “mauvais”… Heureusement, nombre de musiciens talentueux se sont révélés au cours des années suivantes.

Et Michel Petrucciani, ç’a été un miracle pour Blue Note…

Oui ! Il avait attiré notre attention quand il jouait dans le groupe de Charles Lloyd, et aussi avec ses disques produits par George Wein, comme “100 Hearts”. Il a été un des premiers artistes straight ahead à être signé sur Blue Note.

Il semble y avoir aujourd’hui moins d’artistes “d’avant-garde” sur Blue Note…

Pas d’accord… Il y a Greg Osby, Jason Moran…

Mais rien d’aussi “osé” qu’un David S. Ware sur Columbia…

Certes, mais nous avions Don Pullen il y a quelques années… Jadis, il y avait une scène, une vraie scène, Wayne Shorter, Tony Williams, Freddie Hubbard… Les musiciens s’entraidaient, puis à Paris, avec les séances BYG-Actuel, il y a eu aussi une vraie scène…

Quel artiste aimeriez-vous prendre sous contrat aujourd’hui ?

Il faudrait que je réfléchisse… Plus que tout, j’aimerais que nos artistes soient écoutés et acceptés par encore plus de monde. Mark Shim, Stefon Harris, Greg Osby surtout… Vous m’auriez posé cette question il y a huit mois, j’aurais répondu Andrew Hill, Joe Chambers, James Spaulding… Plus jeune ? Je dirais Mark Turner, mais il a signé pour Warner… Cette époque est frustrante : il y a beaucoup de musiciens talentueux, la scène jazz s’est à nouveau largement internationalisée, mais donner une audience sérieuse à tous est difficile.

Êtes-vous surpris par le succès de Cassandra Wilson aux Etats-Unis depuis qu’elle enregistre pour Blue Note ?

Nous l’avons signée parce que nous pensions qu’elle avait une voix unique, un feeling merveilleux. Nous ne pensions pas qu’elle allait avoir un tel succès. Je ne savais pas qu’elle était à ce point passionnée de blues, mais aussi par Joni Mitchell, Bonnie Raitt… Nous l’avons encouragée à être elle-même – « Tu n’as pas à être M-Base, ou à faire un disque de standards, sois Cassandra ! ». C’est une réussite complète : nous avons poussé une musicienne à être elle-même et, en plus, le succès commercial a été immense.

Il y a beaucoup de séries de rééditions différentes sous étiquette Blue Note : “Connoisseur”, “RVG” [ndlr: pour “Rudy Van Gelder”, ingénieur du son des séances Blue Note], digipacks français… Difficile de choisir parfois…

Je sais, je reçois des e-mails chaque jour à ce sujet ! C’est un peu confus… Entre l’Europe et les Etats-Unis, parfois, le son est identique, nous utilisons les mêmes masters. Le son est différent au Japon en revanche. La série “RVG” a été conçue par le responsable japonais de Blue Note, qui était là avant Bruce. Il m’a demandé d’appeler Rudy car il voulait avoir l’ingénieur du son original pour procéder au remastering. Je lui ai dit que j’essaierais, sachant que Rudy n’aime guère revenir sur le passé. Mais Rudy a adoré l’idée – plus il s’y plongeait, plus il l’aimait. Si j’ai finalement décidé de publier ces rééditions (à l’origine réservées au marché japonais) aux Etats-Unis puis en Europe, c’est que les titres les plus populaires ont été ceux qui ont été réédités au début du CD, alors que nous pouvons aujourd’hui aller plus loin en termes de qualité – la technologie progresse si vite. Aujourd’hui on peut se rapprocher du son des microsillons avec les avantages du CD. En fait, le meilleur du catalogue Blue Note avait souffert du plus mauvais traitement. Au début du CD, nous sommes allés trop vite, sans savoir ce que nous faisions. Si je devais acheter pour la première fois un classique Blue Note, quitte à payer un peu plus cher, j’opterais pour la série “RVG”… Mais le consommateur est en droit de s’interroger : « Dois-je acheter ce disque ? Ne va-t-il pas paraître l’an prochain en “RVG” ? »… Je n’ai pas de réponse. Il est quasiment impossible de coordonner tout ça – Etats-Unis, Japon, Europe… Et puis, dans un futur proche, vont arriver les “DVD-A”… [ndlr : nouveau format cd à capacité de stockage plus élevée – tout Andrew Hill sur Blue Note en un cd ? pos-sible…] Le travail de Rudy peut être considéré comme la dernière “étape”, la définitive.

Paradoxe : des gens achètent à nouveau des 33-tours, notamment sur Mosaic…

A partir de cette année, tout ne sortira pas automatiquement en LP sur Mosaic, comme c’était le cas jusqu’alors. Nous perdons de l’argent avec le format LP. Il y a deux catégories d’acheteurs : les audiophiles, plus concernés par la qualité du son que par la musique elle-même, – ils possèdent des LP Blue Note, qui ont la réputation d’avoir un son formidable, – et ceux qui n’aiment pas le son digital et veulent continuer d’écouter leur musique favorite en 33-tours. Je publie encore quelques Blue Note et coffrets Mosaic en LP, mais c’est de plus en plus difficile. Le LP est mort trop tôt, du moins aux Etats-Unis… parce que les magasins, n’ayant plus les meubles pour les ranger, ne voulaient plus perdre de place avec les 30cm ! Ils sont donc morts avant même que les gens aient renoncé à en acheter ! Si je publie un coffret Hank Mobley en LP, ça marche, mais si je sors un coffret d’Eddie Condon ou de Jack Teagarden, rien ! Les plus vieux jazzfans ne veulent plus être embêtés par les LP, alors que les amateurs de jazz plus moderne sont encore attirés par le 33-tours.

Aucun inédit d’Eric Dolphy ?

Rien en studio, mais j’ai trouvé une bande enregistrée par une station de radio universitaire en 1963 avec Herbie Hancock (p), Eddie Khan (b) et J.C. Moses (dm). Un étudiant, à l’époque, s’était fait une copie de la bande du concert.

N’êtes-vous gêné par le fait que des disques parus à l’origine sur un autre label (United Artists, Pacific…), comme “Money Jungle” de Duke Ellington, par exemple, soient réédités aujourd’hui sous étiquette Blue Note ?

Oui… Au moment où nous avons réédité “Money Jungle” en CD aux Etats-Unis, Blue Note était le seul label jazz disponible – ni Pacific ni Capitol n’étaient réactivés. Si aujourd’hui je devais rééditer ce disque, je le mettrais sur Capitol Jazz. Avec United Artists, le problème est simple : pour des raisons contractuelles, nous ne pouvions utiliser le nom. Or ces disques ont besoin d’un gite…

Blue Note et Mosaic ne constituent pas vos seules activités…

Je supervise aussi la série des rééditions Miles Davis sur Columbia – il y avait dans les archives Columbia tant de choses qu’on ne pouvait entendre… Peu à peu, nous avons supprimé ces horribles rééditions avec le cadre pourpre. Puis Steve Berkowitz et Kevin Gore ont décidé de repartir à zéro, de faire dans le style Mosaic. J’ai prévu sept “coffrets-concepts” de Miles, des débuts sur Columbia à 1971. Nous venons d’en achever deux, qui n’ont pas encore paru : l’un regroupant les enregistrements de Miles avec John Coltrane – l’intégrale studio, plus les live à Newport et “Jazz At The Plaza”, avec de nombreuses alternate takes inédites et formidables : Straight No Chaser, Milestones, Two Bass Hit, et quelques faux départs, notamment des séances “Kind Of Blue”…

N’est-ce pas une manière de voyeurisme de publier tout ce qui se passe dans un studio lors d’une séance, comme, par exemple, certains moments qu’on retrouve dans l’intégrale Verve de Billie Holiday ?