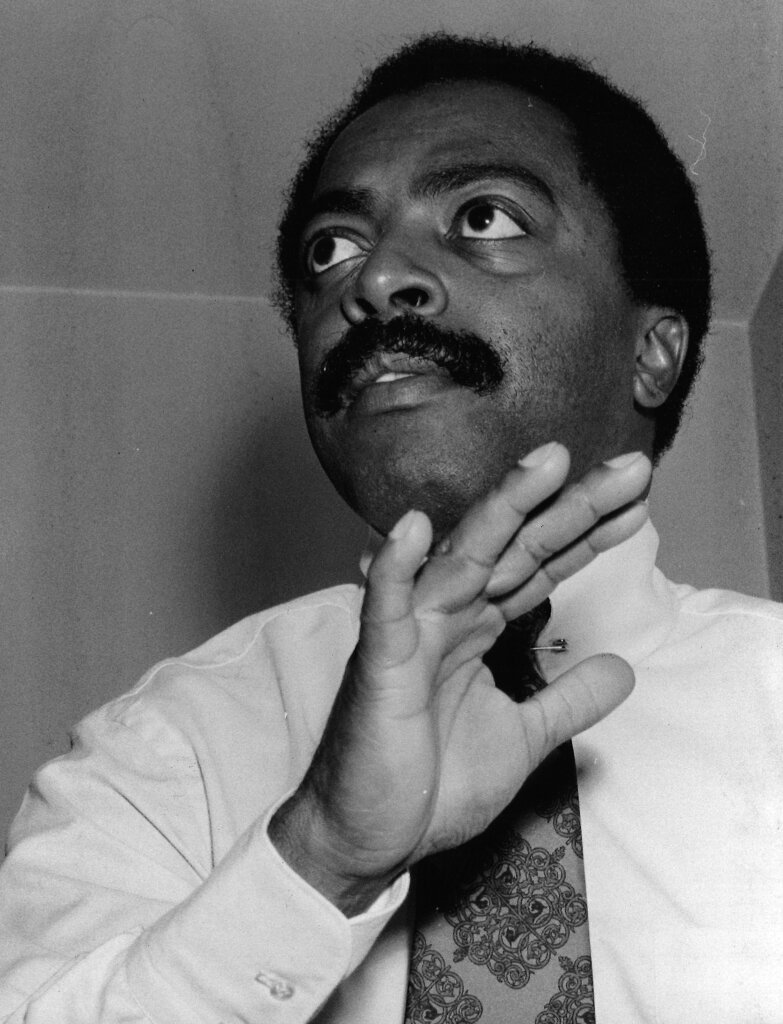

Roy Haynes vient de nous quitter à 99 ans. En 1967, Jean-Louis Ginibre, spécialiste des entretiens à bâtons rompus, avait tendu le micro au grand batteur. Cette interview est parue dans notre n°138 de janvier 1967.

Photo d’ouverture © X/DR

JEAN-LOUIS GINIBRE Roy Haynes, lorsque l’on entend jouer aujourd’hui certains jeunes batteurs comme Tony Williams, on sent l’influence que vous avez exercée sur eux. Qu’en pensez-vous ?

ROY HAYNES Lorsque j’entends des jeunes batteurs jouer quelque chose que j’ai joué ou que j’ai essayé de jouer, je suis heureux. C’est un compliment qu’ils m’adressent. Je ne sais pas s’ils le comprennent, mais, moi, je prends ça pour un compliment. Cependant, il y a des gens qui entendent jouer un batteur (Tony entre autres) et qui ne comprennent pas d’où ça vient ! Et ces gens-là se prétendent amateurs ou musiciens de jazz ! Incroyable, n’est-ce pas ?

Avez-vous eu, vous-même, des élèves batteurs ?

Quelques-uns. J’ai essayé de donner des leçons mais je ne suis pas un bon professeur. Lorsque l’on enseigne, pour encourager les élèves à revenir il faut savoir manœuvrer. En effet, si l’on est sincère, si on ne leur cache rien, ils n’ont pas besoin de venir longtemps. Ils comprennent ce que vous avez à leur apprendre très rapidement. Surtout les jeunes d’aujourd’hui qui savent tout ! C’est une des raisons pour lesquelles je ne donne pas de leçons, l’autre étant mon manque de patience.

Lorsque vous avez quitté Boston pour venir à New York, avez-vous rencontré de nombreuses difficultés pour trouver du travail ?

En fait, Luis Russell m’avait envoyé un billet de train pour que je le rejoigne à New York. Donc, en arrivant, j’avais du travail. Je suis resté un an dans cet orchestre, puis j’ai voulu avoir ma carte syndicale du Local 802 et travailler dans la 52ème rue. Mais je suis vite revenu chez Russell où j’avais un travail stable…

Avec Russell, vous avez enregistré une vingtaine de titres pour Apollo et Manor en 1945 et 1946. En 1947, on retrouve votre nom sur les disques Aladin et Savoy, aujourd’hui célèbres, de Lester Young…

Oui, de 1947 à 1949, J’ai travaillé avec Lester Young. A l’époque, j’étais très jeune, musicalement surtout. Ce furent deux années enrichissantes. Les disques que nous avons enregistrés, je ne m’en souviens pas. Je ne les possède même pas. Je suis incapable de vous dire aujourd’hui si j’y joue bien ou si j’y joue mal.

Pourquoi avez-vous quitté Lester Young en 1949 ?

C’est plutôt lui qui m’a quitté ! Norman Granz l’a engagé dans son “Jazz at the Philharmonic” et je me suis retrouvé en chômage. Heureusement ça n’a pas duré : j’ai immédiatement travaillé avec d’autres musiciens.

Avec Kai Winding…

Oui. Ce fut une période très intéressante car nous travaillions sur la 52° rue. J’étais inspiré par tout ce que j’entendais. C’était différent… Curly Russell était à la basse… Après Kai, j’ai joué avec Miles Davis, puis avec Charlie Parker.

Regrettez-vous cette période de l’apogée du be-bop ?

Je ne regrette aucune période de ma vie. Chacune a eu son intérêt, ses moments heureux…

La période au cours de laquelle vous avez travaillé avec Sarah Vaughan fut-elle particulièrement agréable ?

Avec Sarah Vaughan je suis resté cinq ans ! Sur le plan financier, j’avoue que c’était intéressant parce qu’elle travaillait toute l’année, à part cinq semaines en été au cours desquelles elle se reposait. J’ai passé avec elle cinq années agréables et intéressantes. Surtout lorsque nous sommes venus en France. C’était il y a douze ans ! J’ai enregistré avec des musiciens français et j’ai eu la chance d’avoir ma photo en couverture d’un magazine de jazz (Jazz-Hot) ! Ça ne m’était jamais arrivé avant ! Et ça ne m’est jamais arrivé depuis, même dans mon propre pays. Les plus grands éloges, d’ailleurs, m’ont toujours été décernés par des critiques européens.

Dans Shulie-a-bop de Sarah, qui a eu l’idée de l’annonce « Roy… taratata… Haynes » ?

Je crois que c’est Sarah. Elle annonçait ses musiciens et c’est venu comme ça. C’est vieux, vous savez, presque quinze ans…

Vous avez joué avec [Charlie] Parker, [Thelonious] Monk, [John ]Coltrane, Sarah Vaughan, Miles Davis, Stan Getz, etc. Quel est, parmi tous ceux avec qui vous avez travaillé, votre leader favori ?

Je n’ai pas de leader favori. J’ai appris de chacun quelque chose de nouveau. J’ai travaillé avec Bud Powell, Lennie Tristano, George Shearing (où j’ai remplacé Philly Joe Jones)… J’ai travaillé avec le grand orchestre de Louis Armstrong pendant une semaine en 1946. Je ne me souviens pas de ce que j’ai appris avec lui, mais j’ai sûrement appris quelque chose. J’ai joué avec Eric Dolphy, Andrew Hill. J’ai joué avec Ornette Coleman (mais je n’ai jamais travaillé avec lui). J’ai accompagné Stan Getz en 1950 et 1951. J’ai enregistré avec lui et, chaque fois, c’est différent. Je continue d’apprendre chaque jour, musicalement et humainement. Mais, pour répondre à votre question, je dois dire que Monk s’impose à mon esprit… bien que je n’aie travaillé que pendant dix-huit semaines avec lui, au Five Spot et à la Jazz Gallery.

Charlie Parker exigeait-il un jeu particulier ? Vous indiquait-il comment jouer pour lui ?

Il ne m’a jamais dit ce que je devais faire et j’en suis fier. Ce n’est pas comme un autre musicien qui continue de me dire ce que je devrais faire et comment je devrais jouer. Mais je ne puis vous dire son nom…

Stan Getz ?

Je vous fais remarquer que je n’ai pas prononcé ce nom. A vous d’interpréter mes paroles… En tout cas, ni Monk, ni Lester ne m’ont jamais indiqué une façon particulière de jouer. Avec eux, j’étais complètement libre. Bien sûr, si le leader a en tête un jeu de batterie un peu spécial, différent, j’essaie de le satisfaire dans la mesure où ça ne nuit pas à mon style général. Sinon, je refuse.

Il y a trois ans, vous avez remplacé Elvin Jones auprès de John Coltrane plusieurs semaines durant…

Oui. Elvin était indisposé et indisponible. Ça a duré quelques semaines, une dizaine, je crois.

Vous dirigiez votre propre groupe à l’époque…

Oui et j’ai dû annuler plusieurs engagements dont le Half Note. J’ai commencé avec Coltrane à un moment où mon groupe ne travaillait pas. Puis, j’ai dit à Coltrane de trouver un autre batteur. Il en a essayé quatre, parmi lesquels certains très célèbres, qui n’ont joué qu’un soir : ils ne correspondaient pas à ce qu’il attendait d’eux. Finalement, j’ai annulé mes engagements pour retourner avec lui. Je suis resté jusqu’à ce qu’Elvin revienne. J’ai beaucoup aimé l’expérience Coltrane ; lui non plus n’a pas essayé de me conseiller : il m’a laissé totalement libre. De cela aussi, je suis très fier…

Vous n’avez formé votre propre groupe qu’assez tard…

Oui. J’ai organisé mon premier groupe il y a cinq ou six ans, après quinze ans de professionnalisme. C’était un trio dont les deux autres musiciens étaient Phineas Newborn et Jamil Nasser qui s’appelle aussi George Joyner. A New York, j’ai eu, juste pour un soir, Sonny Rollins et Kenny Dorham ; plus tard Hank Mobley et Curtis Fuller. Celui qui est resté le plus longtemps avec moi, c’est Frank Strozier. Pendant trois ans nous avons travaillé ensemble à Chicago, Detroit, Boston, New York et sur la West Coast. Il a joué pendant quelques semaines avec Miles puis il est revenu avec moi.

Maintenant, il joue à Hollywood avec Shelly Manne. Chaque fois que je dirige un groupe, je suis fier des musiciens que j’emploie. Ils sont toujours excellents. Mais c’est difficile de les garder car d’autres leaders leur font des propositions. Eric Dolphy a travaillé avec moi mais, comme je n’avais pas assez d’engagements, il est allé avec Coltrane. Moi-même, j’ai dû abandonner mon poste de leader parce qu’il semble que je n’intéresse pas grand monde. Vous comprenez, j’ai une femme, trois enfants, une maison : je ne peux pas vivre de promesses. Et puis, à la tête de mon groupe, je n’obtiendrai jamais une tournée d’universités par exemple. Getz le peut, lui. Alors il vaut mieux que je joue avec Stan car, ainsi, les jeunes pourront écouter Roy qu’ils ne connaissent pas. Il faut sans cesse agrandir son public, il faut conserver en vie son propre nom. C’est une lutte.

Pensez-vous être sous-estimé ?

Je connais beaucoup de musiciens qui sont surestimés. Comparé à ceux-là, je suis sous-estimé mais je ne veux me comparer à personne. Je suis un individualiste. Je veux jouer ma musique et gagner assez d’argent pour vivre comme j’en ai envie.

Quels sont ces batteurs surestimés, à votre avis ?

Je ne puis me permettre de les nommer. Mais, parmi les batteurs, il y a beaucoup de bluffeurs… Et vous, pourriez-vous me dire quel est, selon vous, le batteur le plus sous-estimé ?

Frank Butler…

Vous avez entièrement raison. Son jeu est naturel, pur.

Aimez-vous la bossa-nova ?

Je l’aime bien parce que je ne la joue pas comme on la joue habituellement. J’ai ma façon propre de la jouer que je préfère à tout autre ! D’ailleurs, je veux jouer du Roy Haynes maintenant et toujours.

Lorsque vous étiez enfant, qui admiriez-vous ?

J’admirais Jo Jones mais, déjà à cette époque, je voulais être Roy Haynes. J’ai aussi aimé Kenny Clarke et Shadow Wilson, mais je crois que je suis parvenu à devenir original à ma façon, assez vite d’ailleurs.

Au cours de ces vingt années de jazz professionnel, quel batteur vous a le plus impressionné ?

Quand j’étais gosse, j’admirais Jo Jones. C’est le seul batteur qui m’ait jamais impressionné. Ce qui n’empêche que j’admire et respecte un certain nombre de batteurs. Il y en a une dizaine que j’aime d’une manière égale :

Chick Webb, Sid Catlett, Jo Jones, Kenny Clarke, Max Roach, Art Blakey, Elvin Jones… J’ai peur d’en oublier un ou deux. J’aime aussi Philly Joe Jones mais un tout petit peu moins. Tous ceux que j’ai nommés ont de l’originalité. J’aime les gens qui ont un talent différent de celui des autres…

Travaillez-vous beaucoup la technique ?

Non. Je ne travaille mon instrument que lorsque je joue en public ou en studio. En dehors de cela, je travaille mentalement. Je me mets en condition, je pense à des figures rythmiques, etc. Quand j’avais seize ans, j’étais un musicien d’avant-garde comparable à ceux que nous entendons aujourd’hui. Je jouais sans tempo ou à côté du tempo. Petit à petit, j’ai appris à jouer un solo basé sur 32 mesures. J’ai appris à phraser. C’est ainsi que j’ai manqué une belle carrière !

Vous n’avez pas l’air d’aimer la “new thing”…

Je n’ai rien à ajouter. Je préciserai simplement qu’il y a peut-être, parmi ces musiciens d’avant-garde, des gens qui savent jouer un tempo. Du moins, je l’espère sincèrement.

Pensez-vous que Lennie Tristano, avec qui vous travaillé, soit encore un musicien d’“avant-garde” ?

Il l’a toujours été. Il joue “free” depuis très longtemps. Mais je n’aime pas les mots “free”, “avant-garde”, “new thing”…

Alain Gerber a écrit de vous, dans Jazzmag, que vous étiez fait pour l’aventure. Qu’en pensez-vous ?

Je n’y avais jamais pensé mais je crois que c’est très vrai. J’aimerais rencontrer ce garçon. Son article est plein de choses très justes que jamais un critique américain n’aurait comprises. Vous avez de la chance.

Vous avez enregistré, sous votre nom, quatre ou cinq albums pour Prestige, un pour Pacific Jazz et un pour Impulse. Quel est votre préféré ?

“Out Of The Afternoon” est celui qui s’est le mieux vendu. Mais, dans chacun des disques dont je suis responsable, il y a des passages que j’aime bien. Dans l’album Pacific Jazz, plus commercial que les autres, certains moments sont excellents. Et Frank Strozier y est formidable. Voilà un garçon qui me comprend mieux que ma femme : nous n’avons pas besoin de parler pour communiquer. C’est merveilleux. Il voudrait travailler de nouveau avec moi. Mais il est marié, il a un enfant et je n’ai pas le droit de lui demander d’abandonner Shelly Manne : je n’ai pas assez de travail à lui offrir.

Si vous aviez la possibilité de former aujourd’hui votre quintette, qui engageriez-vous ?

Des musiciens avec qui j’ai joué récemment. Un ténor qui s’appelle Bennie Maupin, le trompettiste Charles Tolliver et un bassiste du nom de Scott Holt. Ils sont tous de remarquables jeunes espoirs. Espérons simplement qu’ils pourront travailler et progresser sans moi.

Il est étonnant qu’à l’époque où vous étiez sans contrat, Alfred Lion de Blue Note ne vous ait rien proposé…

Ne prononcez pas ce nom devant moi ! J’ai enregistré pour Lion en 1949 avec Bud Powell. Puis, entre 1949 et 1959, ce qui fait dix années, je n’ai participé à aucune des sessions Blue Note. Chaque fois qu’un artiste Blue Note – Sonny Clark par exemple – désirait m’avoir comme batteur, Lion refusait. En 1959, Art Blakey a enregistré un disque a trois batteries. J’ai participé à l’enregistrement avec Philly Joe. Mais Lion a refait la séance sans moi et je crois qu’il n’a sorti aucune des plages où je figure. Finalement, il a été obligé de me prendre parce que beaucoup de musiciens me réclamaient, comme Jackie McLean ou Andrew Hill. Une autre anecdote : je voulais faire, pour Pacific Jazz, un disque avec Wayne Shorter et Charles Lloyd. Alfred n’a pas voulu me prêter Wayne, ce qui a fait échouer mon projet…

Haïssez-vous les contrebassistes en général ?

Non mais je dois avouer que, parfois, ils nous font souffrir, nous les batteurs. Certains jouent en avant du temps, d’autres en arrière. Il faut courir après les uns et tirer les autres. Mais beaucoup, heureusement, jouent le bon tempo et sont excellents.

Elvin Jones et Richard Davis, sont le batteur et le bassiste que l’on “s’arrache” à New York. Cependant, il y a entre eux une mésentente rythmique. Elvin joue au fond du temps, Richard Davis en avant…

C’est exact. Richard joue un peu en avant. Lorsqu’un problème de cet ordre survient, il faut s’adapter…

Bien sûr, ça nécessite un certain métier, une grande habitude.

Pour une poignée de critiques européens, vous êtes le meilleur batteur du monde. En êtes-vous fier ?

Bien sûr. Mais ils seraient bien déçus s’ils voyaient dans quelle chambre minable on a logé aujourd’hui celui qu’ils considèrent comme le meilleur ! On loge Joe Morello au Prince de Galles et moi dans un hôtel de la rue des Mathurins ! Pour coucher au Prince de Galles, il faut que je rouspète, que je proteste. Dans le fond, je crois qu’il faut agir comme Archie Shepp, LeRoi Jones ou [Charles] Mingus. Il faut crier, tempêter… et alors on obtient quelque chose. Je suis un artiste, je ne devrais pas avoir à m’occuper de cela. Je ne devrais pas avoir à rouspéter pour être logé dans le même hôtel que mes égaux…

En vingt ans de jazz, vous vous êtes exprimé à fond. Pensez-vous avoir encore beaucoup à dire ?

Oui, j’ai encore beaucoup à dire. Mon style le prouve, qui est resté identique tout au long de ma carrière.

Et il est de plus en plus populaire, plus qu’il ne l’a jamais été. C’est devenu le style contemporain de batterie.

Hier, dans une des cryptes du crématorium du Père Lachaise, puis dans un bar du voisinage, les amis de Philippe Carles s’étaient réunis autour de son épouse Michèle pour se joindre à ses adieux.

C’était un peu un adieu à un siècle révolu, à ses idéaux, à un certain idéalisme d’après-guerre, à un siècle qui nous donna même parfois l’illusion d’être la fin de l’Histoire, Histoire qui a poursuivi sa course sans lui, désormais à un train d’enfer, qui sait peut-être même une autre fin que nous n’avions pas prévue, sauf à la craindre sans trop y croire.

Ça a été d’abord Michèle Carles, qui à travers les larmes a su nous dire l’admiration pour le labeur et l’œuvre de son mari, la complicité et l’attention mutuelle, et l’humour du destin qui s’est manifesté dans ces premiers moments d’intimité amoureuse sur une plage de la Méditerranée, pour lesquels Philippe a manqué le fameux concert de John Coltrane au festival d’Antibes-Juan-les-Pins qui se déroulait alors à quelques centaines de mètres de là.

Puis ce fut Jean Narboni qui, dans une apaisante bonhommie, nous raconta la solidarité du trio qui se forma dans les années 1950 à Alger, Carles-Comolli-Narboni, trio qui résista à la dispersion consécutive aux “évènements” d’Algérie et ses conséquences pour se reconstituer à Paris jusqu’à se trouver réuni dans les locaux du groupe Filipacchi où Jean Narboni et Jean-Louis Comolli avaient pris la tête des Cahiers du Cinéma tandis que Philippe Carles gagnait des galons au sein du Jazz Magazine de Jean-Louis Ginibre.

On vit alors, très ému, d’une émotion qui n’avait pas totalement éteint cette pointe de malice qui le caractérise, François-René Simon se remémorer la figure de Philippe Carles et rassembler quelques traits déjà évoqués, silhouette, regard, sévérité et humanité, rigueur et capacité attendrissement, et ce geste qu’on lui connaissait d’ouvrir sa chemise pour s’administrer sa dose quotidienne d’insuline comme d’autres allumeraient une cigarette.

Alexandre Pierrepont improvisa avec l’aisance et la précision qu’on lui connaît, pour revenir sur le chef-d’œuvre de Carles et Comolli, Free Jazz / Black Power qui fit date en 1971, puis auquel on s’habitua comme à une pièce de musée ; pour revenir plus précisément sur l’un des mots-clés de l’ouvrage, celui de polycentrisme et lui redonner toute son actualité et sa nécessité, à l’heure où les tensions, désastres et crimes de masse semblent échapper comme savonnette des mains des dirigeants de la planète les mieux intentionnés.

L’Académie du jazz a rendu hommage à Philippe Carles, l’un de ses membres, en la personne de son nouveau président, Jean-Michel Proust, qui a sobrement résumé les différents chapitres précédemment évoqués, notamment ce tour de force qu’a été Le Dictionnaire du jazz et sa réédition en collaboration avec André Clergeat et Jean-Louis Comolli.

Enfin, Mathilde Azzopardi, nièce de Philippe, s’est souvenue de l’oncle, de ses histoires de jazz, de ces histoires que tous les oncles et tous les grands-pères ont pour les générations qui les suivent. Et elle a rappelé quelques-unes de ces histoires en nous lisant de courts et pénétrants passages de Free Jazz / Black Power.

Emmenée par Frédéric Goaty, auquel Philippe Carles passa le relai au fil des dernières années du siècle passé, et d’Édouard Rencker qui prit la direction de la publication des mains de Sarah Tenot après la mort du père fondateur Frank Tenot, l’équipe de Jazz Magazine – secrétaire d’administration, responsable de la communication, directrice artistique, assistant de rédaction et pigistes – était venue rendre un hommage silencieux, attentif et respectueux à celui qu’ils avaient encore pu croiser dans les locaux de Jazzmag. Pour nous tous, Philippe avait été en quelque sorte tout à la fois “l’oncle et le grand-père de rédaction”. Franck Bergerot