Pour compléter la vaste sélection amoureusement subjective de notre numéro 777 daté décembre 2024-janvier 2025, voici quelques disques de plus sans lesquels l’histoire du jazz n’aurait pas été la même, de 1963 à 1970, par les fines plumes d’hier et d’aujourd’hui de Jazz Magazine.

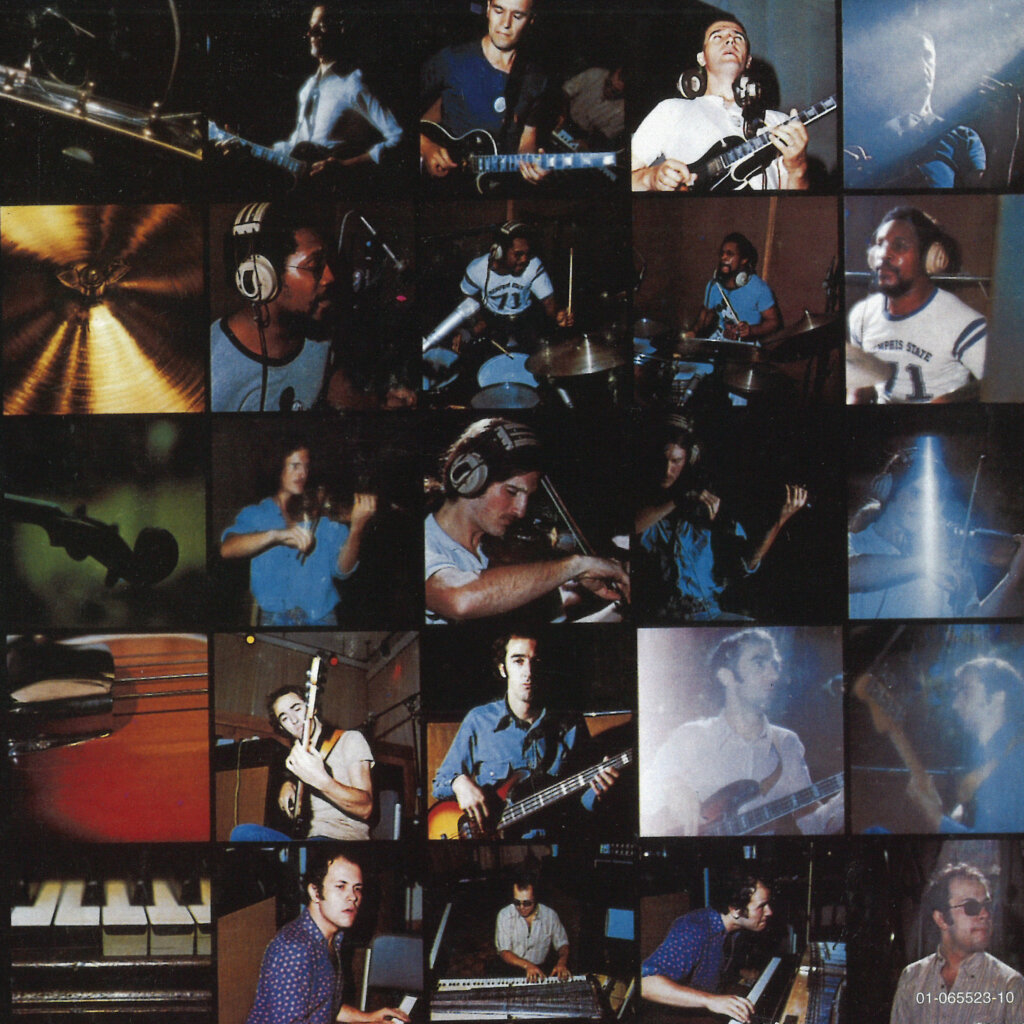

The Mahavishnu Orchestra

The Inner Mounting Flame

Columbia

1971

Entre 1969 et 1970, John McLaughlin est le guitariste incontournable d’un jazz électrique naissant et fédérateur, grâce à sa participation à trois albums de Miles Davis (“In a Silent Way”, “Bitches Brew” et “A Tribute To Jack Johnson”), aux deux premiers disques du Lifetime de Tony Williams, ainsi qu’à deux enregistrements en leader : “Extrapolation” et “Devotion”. Fort de cette dynamique, McLaughlin décide de former le Mahavishnu Orchestra, un quintette explosif avec le claviériste Jan Hammer, le violoniste Jerry Goodman, le bassiste Rick Laird et l’impressionnant batteur Billy Cobham. Ce premier album démarre sur les chapeaux de roues (Meeting Of The Spirits) inaugurant une musique extrêmement puissante et inclassable.

Cette déflagration sonique est d’autant plus intéressante qu’elle est empreinte d’un grand lyrisme et d’une force expressive peu commune. Les trois solistes s’en donnent à cœur joie, développent une interaction électrisante et galvanisante autour d’une rythmique sans égal. Il règne entre McLaughlin et Billy Cobham une entente télépathique sidérante qui atteint son summum sur Noonward Race. Le groupe est capable aussi de changement de climats comme le montre la pièce acoustique poétique A Lotus On Irish Streams ou l’obsédant You Know, You Know. Lionel Eskenazi

André Hodeir

Anna Livia Plurabelle

EPIC-CBS

1971

Enregistré en 1966, produit une première fois aux États-Unis en 1970 par John Lewis sur Philips. C’est la lecture d’Alain Gerber dans Jazz Magazine qui attira mon attention sur l’édition de 1971 par Henri Renaud sous label Epic pour CBS France. Quoique jamais réédité en CD, c’est devenu un disque de chevet, surtout la face A que je remettais toujours à son début de peur d’en avoir manqué quelque détail. Et des détails nouveaux il y avait à chaque écoute. Bien des années plus tard, éperdu d’émotion au bord de cet Océan où la rivière Liffey qui parcourt l’œuvre de bout en bout vient se perdre en face B, j’en revins à la face A, et vice-versa. Aussi ai-je fini par lui consacrer un essai publié ces jours-ci par l’ONJ Records en accompagnement d’une nouvelle version de l’œuvre telle que recréée par l’Orchestre National en 2021. De quoi s’agit-il donc ? D’une “jazz cantata” pour deux voix imaginée par André Hodeir, adepte de l’improvisation simulée, sur un texte ébouriffant de James Joyce, qualifié de “jazz verbal” par l’un de ses commentateurs. Soit un double flux vocal et orchestral, continu sans retour ni redite, selon un processus d’auto-génération inépuisé. Ça vous fait peur ? Alors je vous renvoie à Alain Gerber qui, découvrant cette œuvre, désarmé par un tel souffle, parla de « chef-d’œuvre de sensualité ». Franck Bergerot

Rolling Stones

Exile On Main Street

Rolling Stones Records / Wea Filipacchi

1972

Extrait de Jazz Magazine n° 205, novembre 1972

Pour qui connaît un peu la production passée des Rolling Stones, ce double recueil constitue un résumé de leur parcours autant qu’une longueur nouvelle. Malgré leurs écarts périodiques vis-à-vis de la musique négro-américaine sans laquelle ils n’auraient sans doute pu prononcer de premier discours, et malgré leur adhésion incontestable à l’emphase sonore du rock blanc, ils demeurent proches des sources choisies d’un commun accord à l’aube des années 1960. Ces sources, qui englobent le blues urbain et rural dans ses formes les plus nettement typées, le rock and roll et une soul music à peine dégagée du gospel (dans ses climats plus que dans ses aspects vocaux), on les pressent en effet à chaque étape différente de leur carrière ; quand l’une d’elles semble perdre de l’ascendant sur le groupe – le R & R, par exemple, dans les albums “Let It Bleed” et “Sticky Fingers” –, on la retrouve plus loin de manière infaillible. Ce qui est le signe d’un attachement que n’ont entamé ni le temps (si ce n’est en de courtes périodes), ni la part croissante des morceaux écrits par le tandem Jagger-Richard.

“Exile On Main Street” a été enregistré durant trois mois dans la propriété de Keith Richard, située dans le Midi de la France. Bien que celle-ci soit partiellement aménagée en studio, quinze jours ont été nécessaires selon Mick Taylor pour que l’on puisse capter le son de manière satisfaisante. Ce qui explique à la fois les imperfections qui persistent sur ce plan et la remise à l’honneur des effets “sales”, “grinçants”, qui fascinaient les Rolling Stones dans les disques de Muddy Waters ou Slim Harpo voici une dizaine d’années. L’adjonction des chœurs s’est faite après coup à Los Angeles, où l’on a procédé au mixage.

Pris individuellement, les cinq partenaires sont de compétences dissemblables : Keith Richard, soliste limité, montre en revanche des qualités majeures de guitariste rythmique ; Mick Taylor est pour sa part un perfectionniste au phrasé exceptionnellement sûr, ce qui a fait de lui, lorsqu’il a quitté John Mayall pour prendre la place de Brian Jones parmi les Stones, l’agent d’une réadaptation instrumentale de tout le groupe (dans la mesure où chez les R.S., l’intervention individuelle s’efface toujours au profit de la « matière commune », qu’il s’agisse de la structuration des morceaux ou du sound à mettre en œuvre) ; Watts et Wyman, par le biais d’une approche rythmique sommaire et massive, donnent à l’expression de l’orchestre une arrogance qui détermine souvent les jugements qu’on porte sur lui ; c’est néanmoins cette arrogance, corroborée par la dureté perverse du style de Jagger, qui fait des Stones l’orchestre le plus puissant du rock blanc depuis que les Anglais y ont la parole. Loin d’être le chanteur « essayant de sonner noir » qu’Illinois Jacquet a cru pouvoir démasquer, Jagger est en effet d’une rare lucidité sur ce point, lui qui, à l’image de son groupe, s’embarrasse aussi peu d’imiter qu’il évite de parfaire inutilement. La perfection formelle, qui garde tout de même un sens aux yeux des Stones, consisterait davantage en une maîtrise de la négligence qu’en un polissage de la forme. Ce en quoi on aurait tort de penser qu’ils s’apparentent à Jimi Hendrix, dont la négligence parfois splendide de tout esthétisme a parfois abouti au dégoût, à la négation des vertus de l’effort.

Dès le temps de leurs premiers enregistrements, les Rolling Stones ont fait appel à quelques instrumentistes extérieurs (comme le pianiste Ian Stewart, qu’on retrouve ici au hasard des morceaux). Mais ces derniers n’avaient alors qu’un rôle de second plan, et ce n’est qu’à partir de la fin des années 60 que ce procédé s’est vu systématisé au point que certains de leurs auxiliaires, s’il fallait en juger strictement d’après les disques, pouvaient faire figure de membres à part entière de la formation. Dans “Exile”, c’est le cas de Bobby Keys (saxe) et de Jim Price (trompette), qu’on a déjà pu entendre avec Joe Cocker, et de l’excellent pianiste Nicky Hopkins, qui s’est associé à Jeff Beck et au groupe californien Quicksilver Messenger Service. Leur présence est sans doute décisive dans la parenté de certaines pièces avec des styles de rhythm and blues modestement célébrés (Sweet Virginia, sorte de pastiche du traditionnel Carry Me Back To Old Virginia qui revêt insensiblement, avec l’intervention du saxophone sur tempo moyen, le caractère doux-amer du R & B néo-orléanais). Les choristes, enregistrés en over-dubbing à Los Angeles, font très nettement pencher d’autres morceaux vers la dramatisation lancinante de la ballade “soul” et du gospel, sans éclipser cependant une dimension spécifiquement “pop” : dans Shine A Light, en particulier, qui s’amorce à la manière des ballades de Percy Sledge en reposant sur le piano et l’orgue de Billy Preston, la voix nasale et éraillée de Jagger semble repousser l’intervention des choristes qui lui donneront pourtant sa véritable assise, et un solo de guitare au lyrisme hendrixien (cf. All Along The Watchtower) vient libérer l’atmosphère comme il n’est admis de le faire qu’en pop music.

Trois plages relèvent d’un retour lucide au blues : Hip Shake, de Slim Harpo, où, bien qu’on ait recouru à une contrebasse pour réserver une certaine légèreté de facture, saxophone et guitares stylisent les riffs d’origine et relèvent l’accent cockney de Jagger. Ventilator Blues suggère un moment l’influence de Howlin’ Wolf mais s’achève comme le Searchin’ des Coasters, et Stop Breaking Down, arrangement d’un blues d’avant-guerre dont l’inclusion fait ici pendant au You Got To Move de l’album “Sticky Fingers”, témoignent d’une assimilation idiomatique qui évite l’aspect fâcheux des reconstitutions. Dans Rip This Joint et Habby, forme et style d’exécution proviennent en droite ligne de chez Chuck Berry, dont on retrouve certains traits de guitare, plus furtivement toutefois, au cours de Tumblina Dice. Le sens de la simplicité et de l’achèvement dans la structuration, caractéristique des meilleures compositions de Jagger et Richard (Heart Of Stone, Satisfaction, 19th Nervous Breakdown, Out Of Time, Sister Morphine) n’est pas l’aspect le plus frappant de cette dernière production, où semblent avoir été tentées diverses élaborations collectives – sur la base de ce qu’ont écrit les deux partenaires. Mais durant l’audition entière. On reste face à l’une des plus superbes tribus d’Occident. Philippe Bas-Rabérin

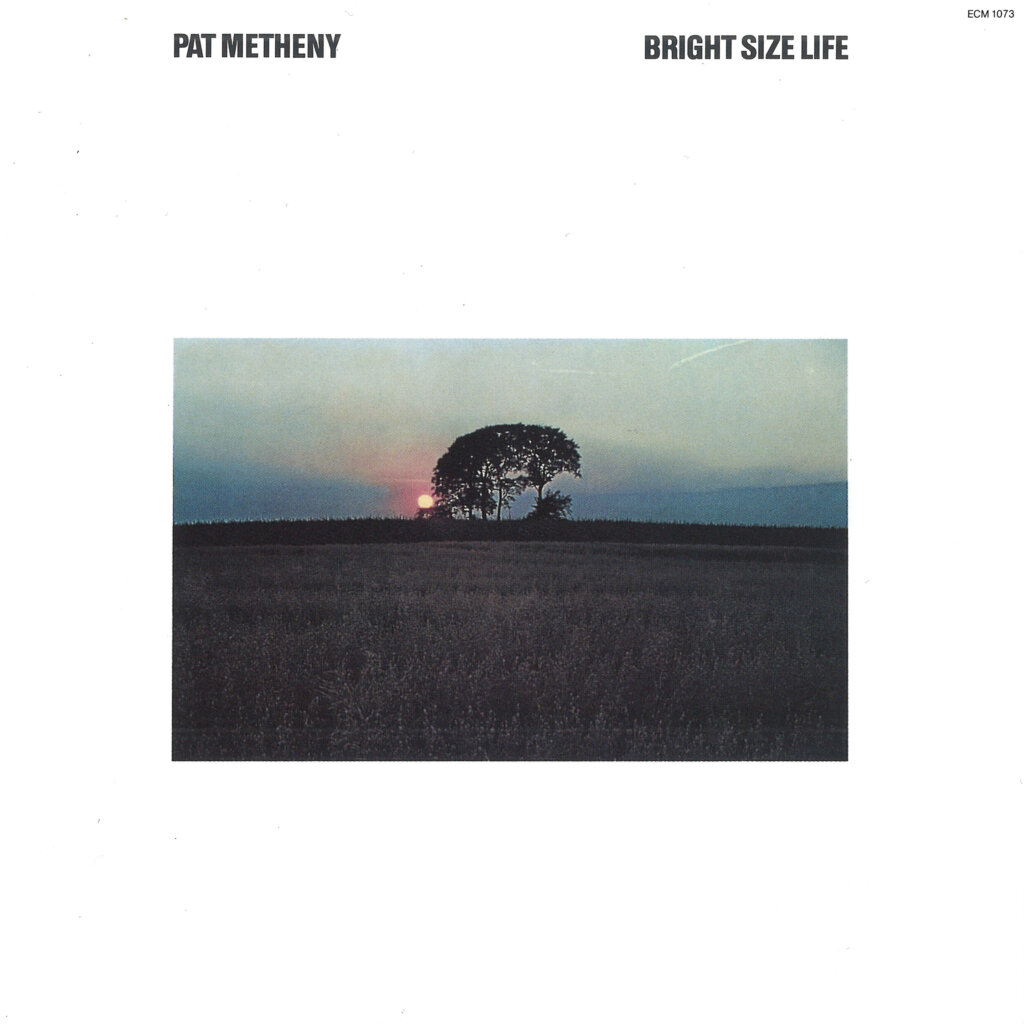

Pat Metheny

Bright Size Life

ECM

1975

Pour un coup d’essai, c’était un coup de maître que ce premier album du guitariste de 21 ans, au répertoire rôdé au fil d’une série de concerts dans les clubs de la région de Boston. Conseillé par le vibraphoniste Gary Burton, qui lui a sans doute ouvertes en grand les portes du label münichois, Pat Metheny trouve en Jaco Pastorius – rencontré à l’université de Miami – et Bob Moses, l’un de ses professeurs et premiers partenaires, la formule sonore chimiquement parfaite pour exprimer le bouquet de mélodies et de rythmes tapis dans ses compositions, à l’image du titre éponyme en ouverture. Loin des distorsions comme des tentations musculeuses qui conduisent alors plus d’un guitariste vers le jazz fusion, Pat Metheny impose son lyrisme si personnel teinté d’une nostalgie qui jamais ne verse dans la mièvrerie (Unity Village). La délicatesse de sa sonorité lui permet toutes les audaces (dont sont truffées ses compositions pourtant simples en apparence) pour faire fructifier sans hermétisme les acquis de la modernité post-coltranienne (Missouri Uncompromised). Comme un présage du futur trio avec Charlie Haden et Billy Higgins puis de sa collaboration avec le saxophoniste dans “Song X” (1985), ce premier opus se clôt par la reprise combinée de Round Trip et Broadway Blues d’Ornette Coleman. Souples et tendus à la fois, les unissons et contrepoints des deux génies mélodistes ne seraient rien sans leur écrin percussif, empathique et toujours aéré. Vincent Cotro

Michael Brecker

Michael Brecker

Impulse

1987

A 38 ans, le saxophoniste ténor Michael Brecker très demandé dans les studios avait déjà participé à plus de 700 albums jazz, pop et rock. Approché par le mythique label Impulse, il décide de faire un album de jazz a l’instar de ses glorieux ainés John Coltrane et Sonny Rollins. Pour cette première réalisation personnelle, produite par son ami fidèle, le claviériste Don Grolnick, Brecker a l’idée géniale de faire appel à trois monstrueux musiciens qui avaient participé avec lui à l’aventure jazzistique “80/81” du guitariste Pat Metheny. Il retrouve donc ce dernier ainsi que le solide et mélodieux contrebassiste Charlie Haden et l’impétueux batteur Jack DeJohnette. Il complète cette dream team avec le foisonnant pianiste et claviériste Kenny Kirkland.

Ces quatre fantastiques transcendent les limites de leurs instruments et enrichissent généreusement l’univers musical breckerien. Tout au long de cet enregistrement Brecker déroule au saxophone ténor de longues lignes legato et construit de magnifiques spirales ascensionnelles vertigineuses qui culminent dans l’aigu. Il explore à la perfection le potentiel futuriste et fascinant de son EWI. Il y a aussi de beaux moments de douceur notamment sur la ballade My One And Only Love immortalisée en 1963 par John Coltrane et Johnny Hartman. Ce premier album impressionnant à tous points de vue est resté dix semaines en tête du Top Jazz Album Bilboard ! Paul Jaillet

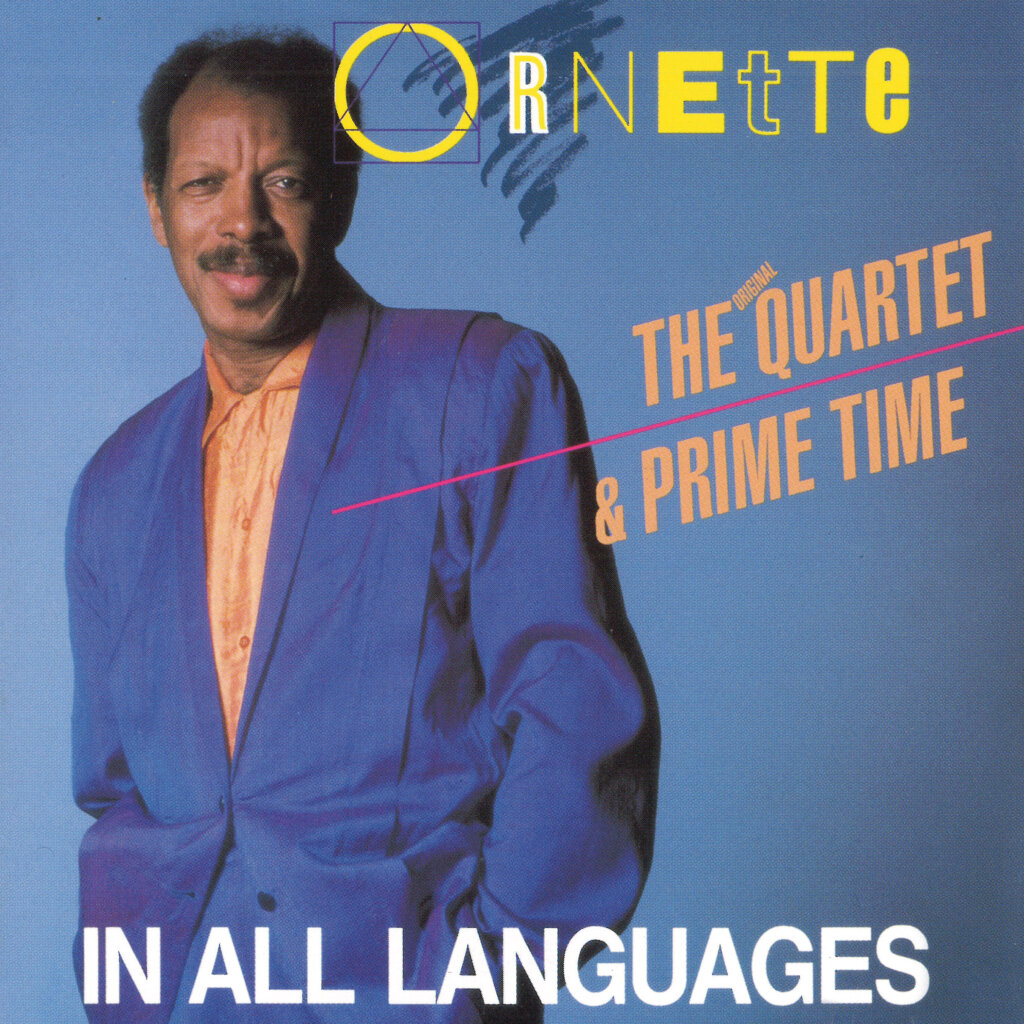

Ornette Coleman

In All Languages

Caravan of Dreams

1987

A partir de 1975, le saxophoniste Ornette Coleman électrifie son “free jazz harmolodique” et fonde le groupe Prime Time. Ce septette atypique (deux guitares, deux basses, deux batteries et le sax alto d’Ornette) enregistre plusieurs albums importants et donne des concerts démentiels (quoique difficile à sonoriser). En 1987, Coleman décide de se ressourcer en réalisant un double album avec un disque électrique du Prime Time et un disque acoustique du quartette historique des années 1959-1960 (avec Don Cherry, Charlie Haden et Billy Higgins). Pour les nombreux fans, c’est un évènement considérable que de retrouver intact, près de trente ans plus tard, ce fabuleux quartette autour d’un nouveau répertoire, d’autant que les compositions sont particulièrement inspirées. L’idée géniale d’Ornette est de proposer une relecture du répertoire acoustique (à trois exceptions près) sur l’album électrique du Prime Time en se permettant d’y ajouter six morceaux inédits. Au plaisir de prendre de plein fouet les deux groupes phares du saxophoniste sur un même disque s’ajoute celui des variations entre les différentes versions des titres communs aux deux groupes, tels Peace Warriors, Feet Music et Latin Genetics. Lionel Eskenazi

Wynton Marsalis Quartet

Live At Blues Alley

Columbia

1986

Il y avait quelque chose d’inconvenant dans la façon dont ce jeune trompettiste était venu s’imposer sur le devant de la scène au tournant des années 1980. La virtuosité était certaine comme le complet-veston était impeccable et lui garantissait ce titre de rénovateur de la vraie tradition du jazz, après une décennie de jazz-rock et fusion, au moment où la “Loft Generation” promettait un second souffle aux avant-gardes. Mais le personnage était horripilant et sa technique pouvait sembler superficielle. Néanmoins, la parution de “Black Codes (From The Underground)” en 1985 eut raison de bien des réticences. La publication en 1988 de cette captation dans un club de Washington, acheva de convaincre les autres. J’en étais et ce live est resté mon Marsalis préféré. En quartette, entouré de Marcus Roberts, Robert Hurst et Jeff “Tain” Watts, il navigue d’originaux en standards, remontant à sa façon, d’ailleurs assez “sixties davisiennes”, d’Au Privave de Charlie Parker au traditionnel Do You Know What It Means To Leave New Orleans. Plus encore que pour le morceau de bravoure Chambers Of Tain signé Kenny Kirkland, j’avoue un faible tout particulier pour les 2’51 de Cherokee sur lesquelles Marcus Roberts se livre à un jeu d’illusions rythmiques ébouriffant. Franck Bergerot

De “For The Roses” en 1972 à “Both Sides Now” en 2000 en passant par “Hejira” en 1976 et “Mingus” en 1979, Joni Mitchell n’a jamais cessé d’accueillir dans son univers poétique et musical les plus fortes personnalités de l’histoire du jazz moderne, faisant sienne cette musique dont les formes libres épousaient sensuellement la sienne, au grand dam de ses managers, mais certainement pas de ses admirateurs…

Par Fred Goaty

Un beau jour de 1972, le saxophoniste Tom Scott découvre, fasciné, la voix d’une chanteuse canadienne dont il ne sait pas grand chose, Joni Mitchell, et décide d’enregistrer l’une de ses plus belles chansons, Woodstock… à la flûte à bec ! « Pour essayer d’imiter sa voix. » Touchée à son tour par cette émouvante relecture qui figure en bonne place dans “Great Scott” (A&M Records), Joni Mitchell invite le saxophoniste aux séances d’enregistrement de son cinquième album, “For The Roses”. L’entente est immédiate. Tom Scott signe les arrangements, et l’on reconnaît sa patte dans Barangrill, tout en subtiles touches de clarinette et de flûtes. Il prend également un solo de saxophone soprano dans Cold Blue Steel And Sweet Fire. C’est à travers cette brève collaboration que le jazz fait son entrée dans la musique de Joni Mitchell, qui a déjà gravé l’un des plus bouleversants chefs-d’oeuvre du folk acoustique moderne, “Blue”, et écrit des chansons considérées à juste titre comme des classiques instantanés – Chelsea Morning, Both Sides Now ou encore Big Yellow Taxi… Mais elle est plus que jamais déterminée à faire de chaquealbum une expérience nouvelle. Le jazz en sera le fil rouge.

LA GUITARE COMME UN ORCHESTRE

Deux ans plus tard, Joni Mitchell enregistre “Court And Spark” entourée d’un grand nombre de jazzmen, principalement ceux du L.A. Express, le groupe de son nouveau compère Tom Scott, qu’elle avait pris soin d’aller écouter au Baked Potato, qui était à la fusion ce que le Minton’s fut au bebop. Séduite par les talents conjugués de messieurs Scott, toujours au saxophone, de Larry Carlton à la guitare, de Joe Sample au piano (vite remplacé par Larry Nash), de Max Bennett à la basse électrique et de John Guerin à la batterie, elle leur offre une place de choix. Dans “Court And Spark”, on retrouve également d’autres “pointures”, le guitariste Dennis Budimir ou le bassiste des Crusaders, Wilton Felder ; sans compter quelques amis chers – David Crosby, Graham Nash et Robbie Robertson. Les fans de la première heure font la grimace en découvrant “Court And Spark”. Il en est toujours, hélas, pour qui le changement est synonyme de déclin, voire de trahison – l’un des modèles de Joni Mitchell, Miles Davis, en sait quelque chose… Pourtant, quarante ans après sa parution, “Court And Spark” s’impose comme l’un des disques pop les plus raffinés des années 1970. En témoigne Troubled Child, enchaîné via un bref solo de trompette en sourdine de Chuck Findley avec Twisted, la toute première reprise enregistrée par Joni Mitchell. À l’origine, Twisted est une composition du saxophoniste Wardell Gray. En 1959, la chanteuse anglaise Annie Ross avait ajouté des paroles sur le thème – et le solo – de ce grand saxophoniste bebop pour en faire l’une des meilleures chansons du quatrième album de Lambert, Hendrick & Ross, trio ès-vocalese avec lequel elle connut la gloire. À l’orée des sixties, cette ode malicieuse au dédoublement de la personnalité (« I’ve got a thing that is unique and new / Instead of one head I got two / And you know two heads are better than one ») ravit une teenager nommée Joni, qui la découvrit… en dansant dessus lors d’une surprise-partie ! Elle se procura le 33-tours à prix d’or – au Canada, “Lambert, Hendrick & Ross !” était un 33-tours collector. Dans sa propre version de Twisted, Joni Mitchell chante pour la première fois sans s’accompagner à la guitare ou au piano. Ce qui pour elle, selon Tom Scott, « était révolutionnaire ». Car sa guitare, la chanteuse l’a toujours pensée comme un orchestre : « Les trois premières cordes sont des trompettes en sourdine ; les deux suivantes des cors ou des violons ; celle du haut servant à exécuter lignes de basses excentriques et clairsemées. »

Dans la foulée de “Court And Spark”, Joni Mitchell part en 1974 en tournée avec le L.A. Express. Robben Ford a remplacé Larry Carlton, parti rejoindre les Crusaders. Joni et ses jazzmen sillonnent l’Amérique du Nord, puis font un crochet par Londres. À Wembley, Annie Ross monte sur scène pour chanter Twisted en duo avec sa consœur, ravie. Le double album live “Miles Of Aisles” immortalise ces six mois d’harmonie entre folk progressiste et jazz électrique. Robben Ford garde un souvenir ému de cette tournée, et situe Joni Mitchell « au même niveau d’éclectisme et de largeur d’esprit qu’un John Coltrane ou un Miles Davis » (Uncut, n° 199).1975 est l’année de “The Hissing Of Summer Lawns”, de prime abord plus déroutant que “Court And Spark”. Les musiciens de jazz apportent leur savoir-jouer, sans être confinés au rôle de faire-valoir. Ils se fondent dans l’univers de la chanteuse, sans qu’elle dilue le sien dans quelques jazzysmes light. Tom Scott et son L.A. Express, mais aussi Joe Sample, Larry Carlton et Wilton Felder sont encore au générique, ainsi que Victor Feldman et Bud Shank, deux grandes figures du jazz West Coast. Comme dans “Court And Spark”, Joni Mitchell reprend une chanson extraite de son 33-tours fétiche de Lambert, Hendricks & Ross : Centerpiece surgit au beau milieu de Harry’s House de façon presque onirique. Quant aux tambours burundi de The Jungle Line, ils ouvrent la musique de la Canadienne sur celles qu’on ne va pas tarder à labéliser “world music”.

JONI & JACO

Début 1976, Robben Ford fait écouter à Joni Mitchell le premier 33-tours d’un jeune bassiste électrique nommé Jaco Pastorius. Sa sonorité inouïe et le sentiment de liberté qui émane de sa musique la captivent. Dès ses premières rencontres avec Jaco, elle sent qu’il est l’homme de la situation, celui qui selon elle résoudra enfin un problème des plus aigus : le manque de grave dans sa musique. Elle a vu juste. Les lignes de basse du surdoué floridien tombent sur ses chansons comme une douce pluie salvatrice. Pastorius joue sur la moitié d’“Hejira”, que Joni Mitchell enregistre après avoir traversé les États-Unis en voiture. Entre ces deux poètes, l’alchimie est miracle comme il en est rarement arrivé dans l’histoire de la musique. Dans la chanson-titre, Jaco utilise à merveille les ressources de l’overdub : sa basse, ses basses se lovent autour de la voix de Joni. En arrière-plan, la clarinette d’Abe Most, ancien accompagnateur de Tommy Dorsey, occupe timidement la place qui sera bientôt confiée à Wayne Shorter. Dans Black Crow, Jaco et Larry Carlton tissent des liens on ne peut plus nuancés. Carlton est exceptionnel tout au long du disque : ce qu’il joue quand Joni Mitchell chante « I feel like that black crow flying in a blue sky… » reflète son exceptionnelle capacité d’écoute et l’incroyable finesse de son jeu. Et pendant ce temps-là, Jaco fait chanter ses quatres cordes : comment ne pas se délecter de ces notes jouées en harmoniques sur la coda de Black Crow ? Le dernier “mot” du disque lui appartient : la fin de Refugee Of The Road est jouée en basse(s) solo.Sans rien renier de son style, de son art, mot auquel elle accorde une grande valeur – elle aime à se définir comme une « art singer » –, Joni Mitchell franchit à nouveau un cap avec “Hejira”. Jaco Pastorius est le premier grand soliste qui investit son univers. Certainement pas le dernier. D’autres vont suivre, et non des moindres.

LA FILLE DE DON JUAN

L’arrivée de nouveaux compagnons de route ne signifie pas pour autant le départ des anciens. John Guerin joue sur une partie d’“Hejira”. Tom Scott aussi. Les musiciens de Joni Mitchell font partie d’un cercle de jeu qui ne cesse de s’agrandir. En témoigne son album suivant, dont le titre lui est inspiré par la lecture de L’herbe du diable et la petite fumée de l’anthropologue américain apôtre du chamanisme, Carlos Castadena. “Don Juan’s Reckless Daughter” marque l’apparition de Wayne Shorter dans le cercle de jeu. Dans son sillage, on distingue d’autres étoiles de la galaxie Weather Report. Les percussionnistes Alex Acuna et Manolo Badrena, rejoints par Don Alias et Airto Moreira, s’en donnent à cœur joie dans The Tenth World. Cet ambitieux double album est moins facile d’accès qu’“Hejira”. Mais on ne saurait reprocher à Joni Mitchell ce besoin viscéral – on a failli écrire “milesdavisien” – de vouloir élargir l’horizon, quitte à désorienter l’auditeur. Et à laisser encore plus de place à Jaco Pastorius. La foudre grave tombe dès l’Overture, à 1’46” précisément. Avouons-le : c’est sublime. Dans Jericho, déjà publié en version live dans “Miles Of Aisles”, le bassiste, certes en état de grâce, est carrément “devant” la chanteuse – à 3’01”, la foudre tombe encore ! Shorter, lui, se faufile comme un chat malicieux. Le saxophoniste a l’habitude des vocalistes hors-normes : il a déjà soufflé aux côtés de Milton Nascimento. Ce mixage un rien bancal renforce malgré tout le caractère unique et fascinant de ce trilogue. Derrière ses fûts, en grand professionnel, John Guerin fait calmement danser ses balais sur les peaux. On raconte qu’il ne supportait pas Jaco Pastorius. Ça ne s’entend pas, ni dans Jericho, ni dans la fin de l’épique Paprika Plains, arrangé par Michael Gibbs.

LE GRAND CHARLES

“Don Juan’s Reckless Daughter” parviendra jusqu’aux oreilles de Charles Mingus. Fut-il choqué en découvrant la pochette où Joni Mitchell apparaît en minstrel, black face, le visage passé au cirage et déguisée en homme ? Au contraire ! Il trouvait que cette fille avait du cran pour oser s’afficher ainsi et, aussi, qu’elle essayait de chanter un peu comme Billie Holiday… [Sur la pochette de la dernière réédition de “Don Juan’s Reckless Daughter”, on ne voit plus Joni Mitchell en black face mais, en quelque sorte, dans la gueule du loup, NDR.] Joni Mitchell apprit par la bande que Mingus cherchait à la joindre. « Trop beau pour être vrai » se dit-elle. Même ses amis les plus proches pensaient que cette association était impossible, voire ridicule. La chanteuse, elle, se sentait honorée. Estimant n’être rien d’autre qu’une éternelle étudiante en musique(s), elle voyait dans cette collaboration la possibilité d’apprendre avec un immense artiste, et de mieux connaître un idiome musical qu’elle n’avait, selon elle, qu’effleuré : le jazz. Quand elle raconta à John Guerin (devenu son fiancé) que Mingus souhaitait la rencontrer, il se mit en colère : « Mingus veut jouer avec toi ?! Mais bon sang, quand je t’ai fait écouter ses disques, tu as à peine tendu l’oreille ! C’est moi qu’il devrait appeler ! »

Mingus fit la connaissance de Joni Mitchell en 1978. Cloué sur une chaise roulante, il savait déjà qu’il n’avait plus que quelques mois à vivre. Il souhaitait d’abord travailler avec Joni Mitchell sur des poèmes de T.S. Elliott. De fil en aiguille, il lui confia six mélodies – Joni I, Joni II, Joni III, Joni IV… – pour qu’elle écrive des paroles. Ils s’entendirent à merveille et travaillèrent intensément dans le loft new-yorkais que la chanteuse avait loué. Don Alias, le nouveau compagnon de la chanteuse, n’était jamais très loin. Avec Sue, la femme de Mingus, tout ce beau monde séjourna quelque temps dans la ville natale du contrebassiste, Cuernavaca. lLes saxophonistes Phil Woods et Gerry Mulligan, le claviériste Jan Hammer, les bassistes Eddie Gomez et Stanley Clarke, le guitariste John McLaughlin, les batteurs John Guerin, Tony Williams et Dannie Richmond – excusez du peu ! – furent impliqués lors des premières séances d’enregistrement [dont plusieurs extraits figurent désormais dans le coffret volume 4 des arciives de Joni Mitchell, NDR]. Mais c’est finalement avec Wayne Shorter, Herbie Hancock, Jaco Pastorius, Peter Erskine et Don Alias que Joni Mitchell grava quatre compositions de Mingus en deux jours. Le premier jour, c’est l’arrangeur anglais Jeremy Lubbock qui était au piano. Jaco Pastorius faisait la grimace, et appella Hancock qui, par chance, était libre. Il remplaça Lubbock sur le champ. Joni Mitchell était tout sourire : elle ne le savait pas encore, mais c’était le début d’une longue collaboration entre elle et le pianiste. Et pour la première fois de sa vie, Herbie Hancock écoutait vraiment les paroles des chansons qu’il jouait… A Chair In The Sky, Sweet Sucker Dance, The Dry Cleaner From Des Moines et Goodbye Pork Pie Hat : à ce précieux butin, Joni Mitchell ajoutera ensuite deux chansons originales, God Must Be A Boogie Man et The Wolf That Lives In Lindsey. Sobrement intitulé “Mingus”, le disque fit son apparition chez les disquaires en juin 1979. Mais cela faisait déjà plusieurs mois que cinquante six baleines s’étaient échouées sur les côtes mexicaines le 5 janvier 1979 [véridique !, NDR], jour de la mort de Charles Mingus. D’aucuns ont soupçonné Joni Mitchell d’avoir “profité” de Mingus pour s’offrir une jazz credibility. Mais on sait donc aujourd’hui que c’est Mingus qui avait contacté la chanteuse et que, par ailleurs, les managers de la Canadienne voyaient d’un très mauvais œil cette collaboration – « Du jazz ?! Mais tu vas perdre ton public ma pauvre ! »

DANSE AVEC LES LOUPS

“Mingus” est un disque unique aux antipodes du projet commémoratif. Branford Marsalis, qui le qualifie sans sourciller de chef-d’œuvre, estime qu’il n’est « ni vraiment jazz, ni vraiment folk ». Quoi qu’on en pense, c’est avec “Mingus” que Joni Mitchell s’approche au plus près de l’astre brûlant du jazz, mêlant sa poésie aux mélodies géniales offertes par Mingus. Les chansons inoubliables abondent. Le swing inouï de The Dry Cleaner From Des Moines, arrangé avec maestria par Pastorius, et la beauté diaphane de Goodbye Pork Pie Hat captivent, sans parler des liens intimes qui unissent Mitchell, Hancock, Shorter, Pastorius et Erskine dans Sweet Sucker Dance. La chanteuse continue cependant de s’affirmer en tant que compositrice et instrumentiste : dans The Wolf That Lives In Lindsey, enregistré en duo avec Alias juste après la mort de Mingus, la façon dont elle distille ses mots tout en faisant vibrer, voire souffrir sa guitare au milieu du hurlement des loups sonne comme la posture élégante d’une écorchée vive. C’est peut-être ça que Mingus avait soupçonné en découvrant sa musique…

Peu après la sortie de “Mingus”, une tournée est montée avec un incroyable all stars qui va donner une vingtaine de concerts pendant l’été 1979, uniquement aux États-Unis. “Shadows And Light”, le double live qui immortalise cette tournée, prouve que Joni Mitchell ne se laisse jamais déborder par ces solistes hors-normes qui s’épanchent pourtant à loisir.

UN DRÔLE D’OISEAU

Dans les années 1980, Joni Mitchell s’éloignera un peu de la jazzosphère, non sans continuer de se remettre en jeu et de repousser d’autres limites : celles de la pop music. En 1981, elle fait cependant la connaissance du bassiste Larry Klein, ancien accompagnateur de Carmen McRae et de Freddie Hubbard. Deux ans après la sortie de “Shadows And Light”, “Wild Things Run Fast” marque un net changement d’orientation. Sa musique puise désormais à d’autres sources, celles de ces groupes « pop-rock polyrythmés » qu’elle adore : Steely Dan, Talking Heads et surtout les trois virtuoses péroxydés de The Police, avec lesquels elle aurait beaucoup aimé enregistrer son disque ! Grâce à Larry Klein, qui deviendra son mari, elle fait la connaissance d’une nouvelle famille de musiciens : les guitaristes Michael Landau et Steve Lukather, et le batteur Vinnie Colaiuta, qui vient de quitter le groupe de Frank Zappa. Quelques “anciens” ont été conviés. John Guerin joue sur le cool et bebopisant Moon At The Window et Victor Feldman bataille toujours autant avec l’univers harmonique de la « James Joyce des accords de guitare ». Wayne Shorter est encore dans les parages. Le saxophoniste ne manque jamais de répondre à sa manière, et quelle manière – juste, concise, inventive – aux invitations de la chanteuse, qui n’aime rien tant que lui demander d’improviser sur une couleur, ou de « faire l’oiseau ». Entre poètes, on se comprend : à Don Alias, elle demanda à jour s’il pouvait jouer des percussions comme s’il était « en train de tomber de l’escalier »…

l’article que vous êtes en train de lire.

LEÇON DE VIE

Au gré de ses albums suivants, “Night Ride Home”, “Turbulent Indigo”, “Taming The Tiger”, les textes de Joni Mitchell sont de plus en plus engagés. Ils reflètent sa fascination pour la culture amérindienne et son dégoût de plus en plus prononcé pour la toute puissance du capitalisme et la glorification des winners, autant de “valeurs” omniprésentes qui lui font prendre conscience que ce temps qui passe est, peut-être, de moins en moins le sien. Est-ce pour cela qu’elle décide d’enregistrer en grand orchestre les chansons qu’elle écoutait dans sa jeunesse ? L’album, “Both Sides Now”, produit par Larry Klein et arrangé par Vince Mendoza, sort en février 2000. Des plumitifs du New Musical Express s’offusquent qu’elle ajoute à ce répertoire de standards en or massif (You’re MyThrill, Stormy Weather, Sometimes I’m Happy, You’ve Changed…) deux de ses propres perles, A Case Of You et Both Sides Now. C’est évidemment oublier qu’elles sont aussi devenues des standards à part entière. Herbie Hancock fait son grand retour, et Wayne Shorter est là, bien sûr. L’esprit de Billie Holiday aussi. Jamais Joni Mitchell n’avait sondé avec une telle profondeur de chant ses abysses émotionnels, d’une voix désormais plus grave, marquée par les cicatrices de la vie, et sur laquelle serait comme délicatement tombé un voile pudique – ou de fumée ? « I really don’t know life at all / It’s life’s illusions that I recall / I really don’t know life / I really don’t know life at all », chante-t-elle dans Both Sides Now. On aimerait en savoiraussi peu qu’elle sur la vie. Ce serait déjà beaucoup.

“Hejira” (1976), “Don Juan’s Reckless Daughter” (1977), “Mingus” (1979) et “Shadows And Light” (1980) : le superbe coffret CD ou LP “The Asylum Albums (1976-1980)” réunira le 21 juin ces œuvres essentielles de la géniale chanteuse, guitariste, autrice et compositrice canadienne.

Par Fred Goaty

On reçoit de plus en plus souvent, au Salon de Muziq comme à Jazz Magazine, des dossiers de presse assez baroques rédigés par des poètes du dimanche qui oublient l’essentiel : nous informer . Alors quand l’un d’entre eux se distingue de la masse et nous en apprend de belles sur événement phonographique à venir, autant le citer dans les grandes largeurs. C‘est le cas de celui consacré au nouveau coffret de Joni Mitchell, “The Asylum Albums (1976-1980)”. Alors ouvrons les guillemets, non sans avoir effectué quelques discrètes modifications “maison” :

« Après la fin de la tournée “The Hissing Of Summer Lawns”, Joni Mitchell s’était installée dans la maison en bord de mer de Neil Young pour se reposer. Poussée par l’envie de voyager, mais sans véritable idée de destination, elle s’était embarquée à l’improviste dans un road trip à travers l’Amérique en compagnie de quelques amis. Elle effectuera ainsi trois voyages entre 1975 et 1976, une période marquée par la notion de mouvement, tant dans ses pérégrinations géographiques qu’à l’intérieur de ses explorations musicales. Cette phase de mutation constitue l’élément central de “The Asylum Albums (1976-1980)”, la nouvelle parution des “Archives Series” de Joni Mitchell.

“The Asylum Albums (1976-1980)” concentre la facette la plus aventureuse de Joni Mitchell avec “Hejira” (1976), “Don Juan’s Reckless Daughter” (1977), “Mingus” (1979) et le double album live “Shadows And Light” (1980). L’ingénieur du son réputé Bernie Grundman a remasterisé les quatre albums inclus dans ce coffret à partir des flat masters analogiques originaux.

La pochette de “The Asylum Albums (1976-1980)” est illustrée par un détail d’une toile originale de Joni Mitchell. Les fans pourront découvrir l’intégralité de ce paysage abstrait dans l’insert inclus dans les coffrets CD et 33-tours.

Au cours de cette période, Joni Mitchell avait courageusement déclaré qu’elle passait du « département des hits » au « département artistique ». Les critiques ont mis du temps à s’y faire, alors que sa créativité avait atteint son zénith. Après avoir employé de remarquables musiciens de séance, elle avait commencé à enregistrer avec des jazzmen virtuoses comme Larry Carlton et Pat Metheny (guitare), Michael Brecker (saxophone), Herbie Hancock (claviers), Don Alias (percussions) et plusieurs membres de Weather Report, dont Jaco Pastorius (basse), Wayne Shorter (saxophone) et Manolo Badrena (percussions).

Un vibrant essai rédigé par l’actrice Meryl Streep, fan de longue date de l’œuvre de Joni Mitchell, accompagne ce coffret. Elle écrit : “Joni ne nous a pas seulement donné des artefacts – de la musique et des paroles. Son art nous a changé. Elle a déplacé des choses en nous, et c’est de cette manière que les artistes changent le monde.”

“Hejira” témoigne avec force de l’évolution artistique de Joni Mitchell. Ses instrumentations nuancées, couplées à ses textes introspectifs, ont donné lieu à des titres intemporels comme Coyote, avec Jaco Pastorius à la basse, et Furry Sings The Blues, avec Neil Young à l’harmonica. Joni Mitchell avait déclaré : “Je pense que beaucoup d’artistes auraient pu écrire un grand nombre de mes autres chansons, mais celles d’“Hejira” ne pouvaient venir que de moi.”

Son voyage s’est prolongé avec “Don Juan’s Reckless Daughter”, un double-album de musique principalement expérimentale. Il contient Paprika Plains, un morceau de piano accompagné d’arrangements orchestraux qui remplit une face entière de l’album. Ce titre a captivé des aventurers de la musique comme Charles Mingus et Björk, qui a déclaré que l’approche audacieuse de ce morceau avait inspiré sa production.

Le périple de Joni s’est achevé avec “Mingus”, sa collaboration avec le titan du jazz Charles Mingus, qui avait composé plusieurs chansons pour ce projet. Mingus est décédé peu de temps avant la fin de l’enregistrement de l’album, et Joni Mitchell l’a dédié à sa mémoire. Quatre titres de “Mingus” accompagnés de textes de Joni Mitchell figurent sur l’album, dont une version de Goodbye Pork Pie Hat, l’hommage de Mingus au saxophoniste Lester Young, et une de ses plus célèbres compositions. Dans le livret de l’album, Joni Mitchell avait expliqué qu’elle s’était totalement immergée dans le jazz pour la première fois à l’occasion de cet enregistrement. “J’avais l’impression de me trouver au bord d’une rivière, un doigt de pied dans l’eau, pour tester la température – puis Charlie est arrivé et m’a poussée – ‘Coule ou mets-toi à nager’…”

Le double album live “Shadows And Light” est le dernier disque de “The Asylum Albums (1976-1980)”. Elle l’a enregistré lors de la tournée “Mingus” en septembre 1979 au Santa Barbara Bowl. À l’exception de son célèbre Woodstock, “Shadows And Light” se concentrait sur ses chansons plus récentes :Amelia, Dreamland ou The Dry Cleaner From Des Moines. The Persuasions, groupe vocal populaire dans les années 1960, est présent sur Shadows And Light et une reprise de Why Do Fools Fall In Love.

La sortie de “The Asylum Albums (1976-1980)” anticipe celle de “Joni Mitchell Archives – Volume 4”, la prochaine parution de la série d’archives retraçant sa carrière à travers des enregistrements studio et live inédits. Plus de détails seront annoncés en fin d’année.

Joni Mitchell donnera deux concerts à guichets fermés au Hollywood Bowl les 19 et 20 octobre prochains. Ces deux shows seront les premiers de Joni Mitchell en tête d’affiche depuis plus de deux décennies. Elle sera par l’ensemble Joni Jam. »

Voilà, vous savez tout, ou presque sur le futur coffret de Joni Mitchell. Et si ses admirateurs de longue date connaissent forcément déjà par cœur les quatre chefs-d’œuvre de “The Asylum Albums (1976-1980)”, nul doute qu’ils apprécieront le travail de remastering de Bernie Grundman, même si les magnifiques rééditions CD japonaises de “Hejira”, “Don Juan’s Reckless Daughter” et “Mingus” en 2011 sonnaient déjà beaucoup mieux. Et ils attendent donc avec non moins d’impatience – et sans doute même encore plus… – le coffret “Joni Mitchell Archives – Volume 4”, qui devrait donc sortir début 2025 et contenir au moins cinq CD. Avec les fameuses sessions inédites de “Mingus” enregistrées avec Eddie Gomez, Phil Woods, John Guerin, Gerry Mulligan, Dannie Richmond, John McLaughlin, Tony Williams, Jan Hammer et Stanley Clarke ? Croisons les doigts, tout en rêvant de live inédits captés surant ces années exceptionnelles : d’autres concerts de 1979 peut-être ? L’apparition de Joni Mitchell au Bread & Roses Festival de 1978 en duo avec Herbie Hancock ? Encore une fois : fingers crossed !

COFFRET “The Asylum Albums (1976-1980)” (JMA Rhino / Warner Music, sortie le 21 juin en coffrets de cinq CD et ou de six 33-tours 180 grammes (édition limitée à 5000 exemplaires), ainsi qu’en version digitale. La nouvelle version remasterisée de Coyote (“Hejira”) est déjà disponible en digital.

Photos : © Norman Seeff, © Henry Diltz.

Photo ouverture : Joni Mitchell en train de patiner sur le Lake Mendota, Madison (Wisconsin), mars 1976.