Pour compléter la vaste sélection amoureusement subjective de notre numéro 777 daté décembre 2024-janvier 2025, voici quelques disques de plus sans lesquels l’histoire du jazz n’aurait pas été la même, de 1963 à 1970, par les fines plumes d’hier et d’aujourd’hui de Jazz Magazine.

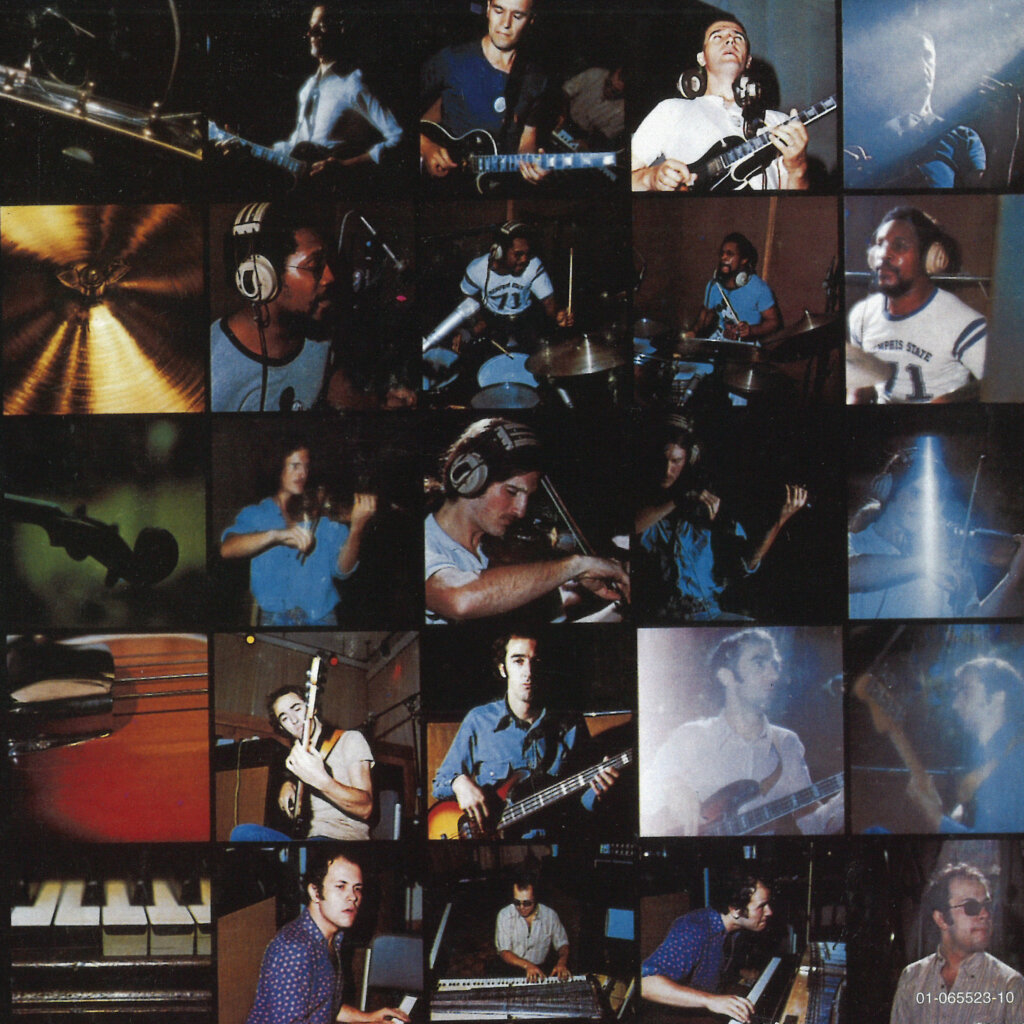

The Mahavishnu Orchestra

The Inner Mounting Flame

Columbia

1971

Entre 1969 et 1970, John McLaughlin est le guitariste incontournable d’un jazz électrique naissant et fédérateur, grâce à sa participation à trois albums de Miles Davis (“In a Silent Way”, “Bitches Brew” et “A Tribute To Jack Johnson”), aux deux premiers disques du Lifetime de Tony Williams, ainsi qu’à deux enregistrements en leader : “Extrapolation” et “Devotion”. Fort de cette dynamique, McLaughlin décide de former le Mahavishnu Orchestra, un quintette explosif avec le claviériste Jan Hammer, le violoniste Jerry Goodman, le bassiste Rick Laird et l’impressionnant batteur Billy Cobham. Ce premier album démarre sur les chapeaux de roues (Meeting Of The Spirits) inaugurant une musique extrêmement puissante et inclassable.

Cette déflagration sonique est d’autant plus intéressante qu’elle est empreinte d’un grand lyrisme et d’une force expressive peu commune. Les trois solistes s’en donnent à cœur joie, développent une interaction électrisante et galvanisante autour d’une rythmique sans égal. Il règne entre McLaughlin et Billy Cobham une entente télépathique sidérante qui atteint son summum sur Noonward Race. Le groupe est capable aussi de changement de climats comme le montre la pièce acoustique poétique A Lotus On Irish Streams ou l’obsédant You Know, You Know. Lionel Eskenazi

André Hodeir

Anna Livia Plurabelle

EPIC-CBS

1971

Enregistré en 1966, produit une première fois aux États-Unis en 1970 par John Lewis sur Philips. C’est la lecture d’Alain Gerber dans Jazz Magazine qui attira mon attention sur l’édition de 1971 par Henri Renaud sous label Epic pour CBS France. Quoique jamais réédité en CD, c’est devenu un disque de chevet, surtout la face A que je remettais toujours à son début de peur d’en avoir manqué quelque détail. Et des détails nouveaux il y avait à chaque écoute. Bien des années plus tard, éperdu d’émotion au bord de cet Océan où la rivière Liffey qui parcourt l’œuvre de bout en bout vient se perdre en face B, j’en revins à la face A, et vice-versa. Aussi ai-je fini par lui consacrer un essai publié ces jours-ci par l’ONJ Records en accompagnement d’une nouvelle version de l’œuvre telle que recréée par l’Orchestre National en 2021. De quoi s’agit-il donc ? D’une “jazz cantata” pour deux voix imaginée par André Hodeir, adepte de l’improvisation simulée, sur un texte ébouriffant de James Joyce, qualifié de “jazz verbal” par l’un de ses commentateurs. Soit un double flux vocal et orchestral, continu sans retour ni redite, selon un processus d’auto-génération inépuisé. Ça vous fait peur ? Alors je vous renvoie à Alain Gerber qui, découvrant cette œuvre, désarmé par un tel souffle, parla de « chef-d’œuvre de sensualité ». Franck Bergerot

Rolling Stones

Exile On Main Street

Rolling Stones Records / Wea Filipacchi

1972

Extrait de Jazz Magazine n° 205, novembre 1972

Pour qui connaît un peu la production passée des Rolling Stones, ce double recueil constitue un résumé de leur parcours autant qu’une longueur nouvelle. Malgré leurs écarts périodiques vis-à-vis de la musique négro-américaine sans laquelle ils n’auraient sans doute pu prononcer de premier discours, et malgré leur adhésion incontestable à l’emphase sonore du rock blanc, ils demeurent proches des sources choisies d’un commun accord à l’aube des années 1960. Ces sources, qui englobent le blues urbain et rural dans ses formes les plus nettement typées, le rock and roll et une soul music à peine dégagée du gospel (dans ses climats plus que dans ses aspects vocaux), on les pressent en effet à chaque étape différente de leur carrière ; quand l’une d’elles semble perdre de l’ascendant sur le groupe – le R & R, par exemple, dans les albums “Let It Bleed” et “Sticky Fingers” –, on la retrouve plus loin de manière infaillible. Ce qui est le signe d’un attachement que n’ont entamé ni le temps (si ce n’est en de courtes périodes), ni la part croissante des morceaux écrits par le tandem Jagger-Richard.

“Exile On Main Street” a été enregistré durant trois mois dans la propriété de Keith Richard, située dans le Midi de la France. Bien que celle-ci soit partiellement aménagée en studio, quinze jours ont été nécessaires selon Mick Taylor pour que l’on puisse capter le son de manière satisfaisante. Ce qui explique à la fois les imperfections qui persistent sur ce plan et la remise à l’honneur des effets “sales”, “grinçants”, qui fascinaient les Rolling Stones dans les disques de Muddy Waters ou Slim Harpo voici une dizaine d’années. L’adjonction des chœurs s’est faite après coup à Los Angeles, où l’on a procédé au mixage.

Pris individuellement, les cinq partenaires sont de compétences dissemblables : Keith Richard, soliste limité, montre en revanche des qualités majeures de guitariste rythmique ; Mick Taylor est pour sa part un perfectionniste au phrasé exceptionnellement sûr, ce qui a fait de lui, lorsqu’il a quitté John Mayall pour prendre la place de Brian Jones parmi les Stones, l’agent d’une réadaptation instrumentale de tout le groupe (dans la mesure où chez les R.S., l’intervention individuelle s’efface toujours au profit de la « matière commune », qu’il s’agisse de la structuration des morceaux ou du sound à mettre en œuvre) ; Watts et Wyman, par le biais d’une approche rythmique sommaire et massive, donnent à l’expression de l’orchestre une arrogance qui détermine souvent les jugements qu’on porte sur lui ; c’est néanmoins cette arrogance, corroborée par la dureté perverse du style de Jagger, qui fait des Stones l’orchestre le plus puissant du rock blanc depuis que les Anglais y ont la parole. Loin d’être le chanteur « essayant de sonner noir » qu’Illinois Jacquet a cru pouvoir démasquer, Jagger est en effet d’une rare lucidité sur ce point, lui qui, à l’image de son groupe, s’embarrasse aussi peu d’imiter qu’il évite de parfaire inutilement. La perfection formelle, qui garde tout de même un sens aux yeux des Stones, consisterait davantage en une maîtrise de la négligence qu’en un polissage de la forme. Ce en quoi on aurait tort de penser qu’ils s’apparentent à Jimi Hendrix, dont la négligence parfois splendide de tout esthétisme a parfois abouti au dégoût, à la négation des vertus de l’effort.

Dès le temps de leurs premiers enregistrements, les Rolling Stones ont fait appel à quelques instrumentistes extérieurs (comme le pianiste Ian Stewart, qu’on retrouve ici au hasard des morceaux). Mais ces derniers n’avaient alors qu’un rôle de second plan, et ce n’est qu’à partir de la fin des années 60 que ce procédé s’est vu systématisé au point que certains de leurs auxiliaires, s’il fallait en juger strictement d’après les disques, pouvaient faire figure de membres à part entière de la formation. Dans “Exile”, c’est le cas de Bobby Keys (saxe) et de Jim Price (trompette), qu’on a déjà pu entendre avec Joe Cocker, et de l’excellent pianiste Nicky Hopkins, qui s’est associé à Jeff Beck et au groupe californien Quicksilver Messenger Service. Leur présence est sans doute décisive dans la parenté de certaines pièces avec des styles de rhythm and blues modestement célébrés (Sweet Virginia, sorte de pastiche du traditionnel Carry Me Back To Old Virginia qui revêt insensiblement, avec l’intervention du saxophone sur tempo moyen, le caractère doux-amer du R & B néo-orléanais). Les choristes, enregistrés en over-dubbing à Los Angeles, font très nettement pencher d’autres morceaux vers la dramatisation lancinante de la ballade “soul” et du gospel, sans éclipser cependant une dimension spécifiquement “pop” : dans Shine A Light, en particulier, qui s’amorce à la manière des ballades de Percy Sledge en reposant sur le piano et l’orgue de Billy Preston, la voix nasale et éraillée de Jagger semble repousser l’intervention des choristes qui lui donneront pourtant sa véritable assise, et un solo de guitare au lyrisme hendrixien (cf. All Along The Watchtower) vient libérer l’atmosphère comme il n’est admis de le faire qu’en pop music.

Trois plages relèvent d’un retour lucide au blues : Hip Shake, de Slim Harpo, où, bien qu’on ait recouru à une contrebasse pour réserver une certaine légèreté de facture, saxophone et guitares stylisent les riffs d’origine et relèvent l’accent cockney de Jagger. Ventilator Blues suggère un moment l’influence de Howlin’ Wolf mais s’achève comme le Searchin’ des Coasters, et Stop Breaking Down, arrangement d’un blues d’avant-guerre dont l’inclusion fait ici pendant au You Got To Move de l’album “Sticky Fingers”, témoignent d’une assimilation idiomatique qui évite l’aspect fâcheux des reconstitutions. Dans Rip This Joint et Habby, forme et style d’exécution proviennent en droite ligne de chez Chuck Berry, dont on retrouve certains traits de guitare, plus furtivement toutefois, au cours de Tumblina Dice. Le sens de la simplicité et de l’achèvement dans la structuration, caractéristique des meilleures compositions de Jagger et Richard (Heart Of Stone, Satisfaction, 19th Nervous Breakdown, Out Of Time, Sister Morphine) n’est pas l’aspect le plus frappant de cette dernière production, où semblent avoir été tentées diverses élaborations collectives – sur la base de ce qu’ont écrit les deux partenaires. Mais durant l’audition entière. On reste face à l’une des plus superbes tribus d’Occident. Philippe Bas-Rabérin

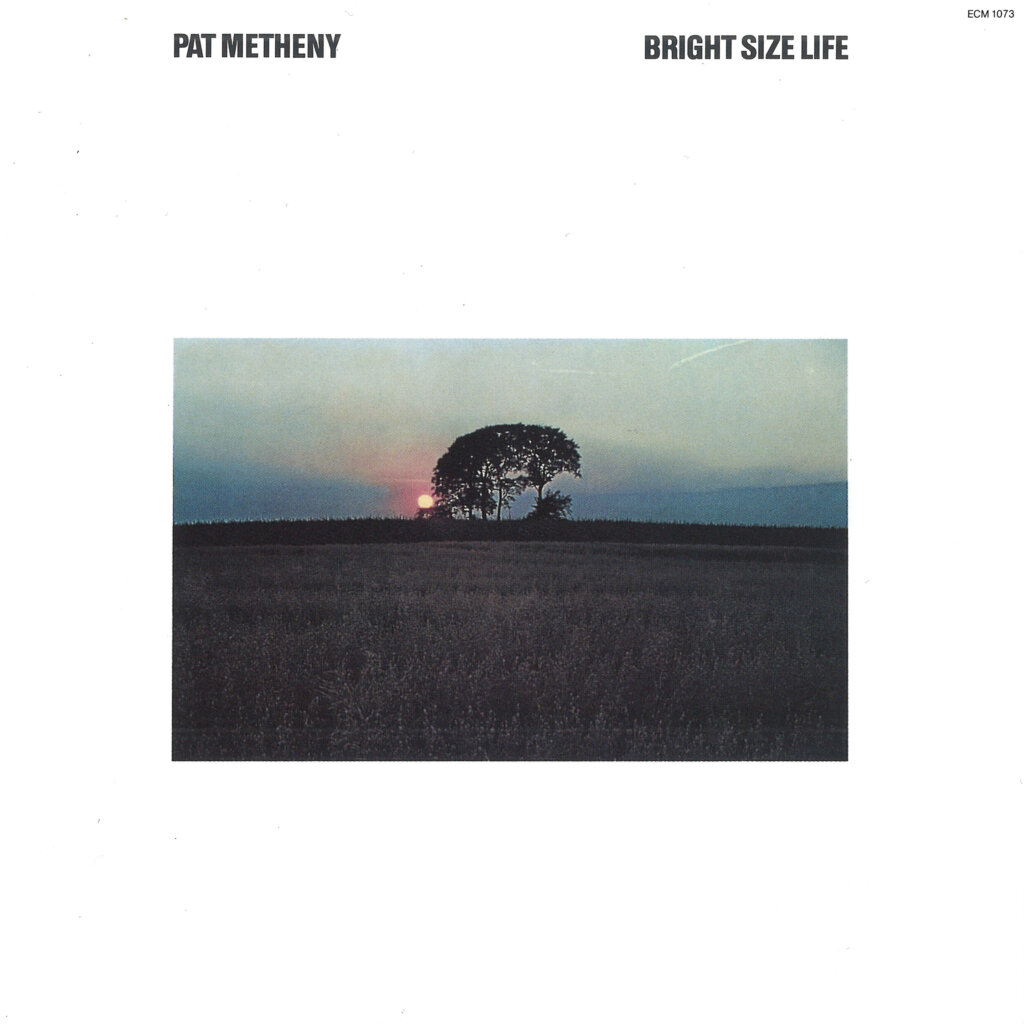

Pat Metheny

Bright Size Life

ECM

1975

Pour un coup d’essai, c’était un coup de maître que ce premier album du guitariste de 21 ans, au répertoire rôdé au fil d’une série de concerts dans les clubs de la région de Boston. Conseillé par le vibraphoniste Gary Burton, qui lui a sans doute ouvertes en grand les portes du label münichois, Pat Metheny trouve en Jaco Pastorius – rencontré à l’université de Miami – et Bob Moses, l’un de ses professeurs et premiers partenaires, la formule sonore chimiquement parfaite pour exprimer le bouquet de mélodies et de rythmes tapis dans ses compositions, à l’image du titre éponyme en ouverture. Loin des distorsions comme des tentations musculeuses qui conduisent alors plus d’un guitariste vers le jazz fusion, Pat Metheny impose son lyrisme si personnel teinté d’une nostalgie qui jamais ne verse dans la mièvrerie (Unity Village). La délicatesse de sa sonorité lui permet toutes les audaces (dont sont truffées ses compositions pourtant simples en apparence) pour faire fructifier sans hermétisme les acquis de la modernité post-coltranienne (Missouri Uncompromised). Comme un présage du futur trio avec Charlie Haden et Billy Higgins puis de sa collaboration avec le saxophoniste dans “Song X” (1985), ce premier opus se clôt par la reprise combinée de Round Trip et Broadway Blues d’Ornette Coleman. Souples et tendus à la fois, les unissons et contrepoints des deux génies mélodistes ne seraient rien sans leur écrin percussif, empathique et toujours aéré. Vincent Cotro

Michael Brecker

Michael Brecker

Impulse

1987

A 38 ans, le saxophoniste ténor Michael Brecker très demandé dans les studios avait déjà participé à plus de 700 albums jazz, pop et rock. Approché par le mythique label Impulse, il décide de faire un album de jazz a l’instar de ses glorieux ainés John Coltrane et Sonny Rollins. Pour cette première réalisation personnelle, produite par son ami fidèle, le claviériste Don Grolnick, Brecker a l’idée géniale de faire appel à trois monstrueux musiciens qui avaient participé avec lui à l’aventure jazzistique “80/81” du guitariste Pat Metheny. Il retrouve donc ce dernier ainsi que le solide et mélodieux contrebassiste Charlie Haden et l’impétueux batteur Jack DeJohnette. Il complète cette dream team avec le foisonnant pianiste et claviériste Kenny Kirkland.

Ces quatre fantastiques transcendent les limites de leurs instruments et enrichissent généreusement l’univers musical breckerien. Tout au long de cet enregistrement Brecker déroule au saxophone ténor de longues lignes legato et construit de magnifiques spirales ascensionnelles vertigineuses qui culminent dans l’aigu. Il explore à la perfection le potentiel futuriste et fascinant de son EWI. Il y a aussi de beaux moments de douceur notamment sur la ballade My One And Only Love immortalisée en 1963 par John Coltrane et Johnny Hartman. Ce premier album impressionnant à tous points de vue est resté dix semaines en tête du Top Jazz Album Bilboard ! Paul Jaillet

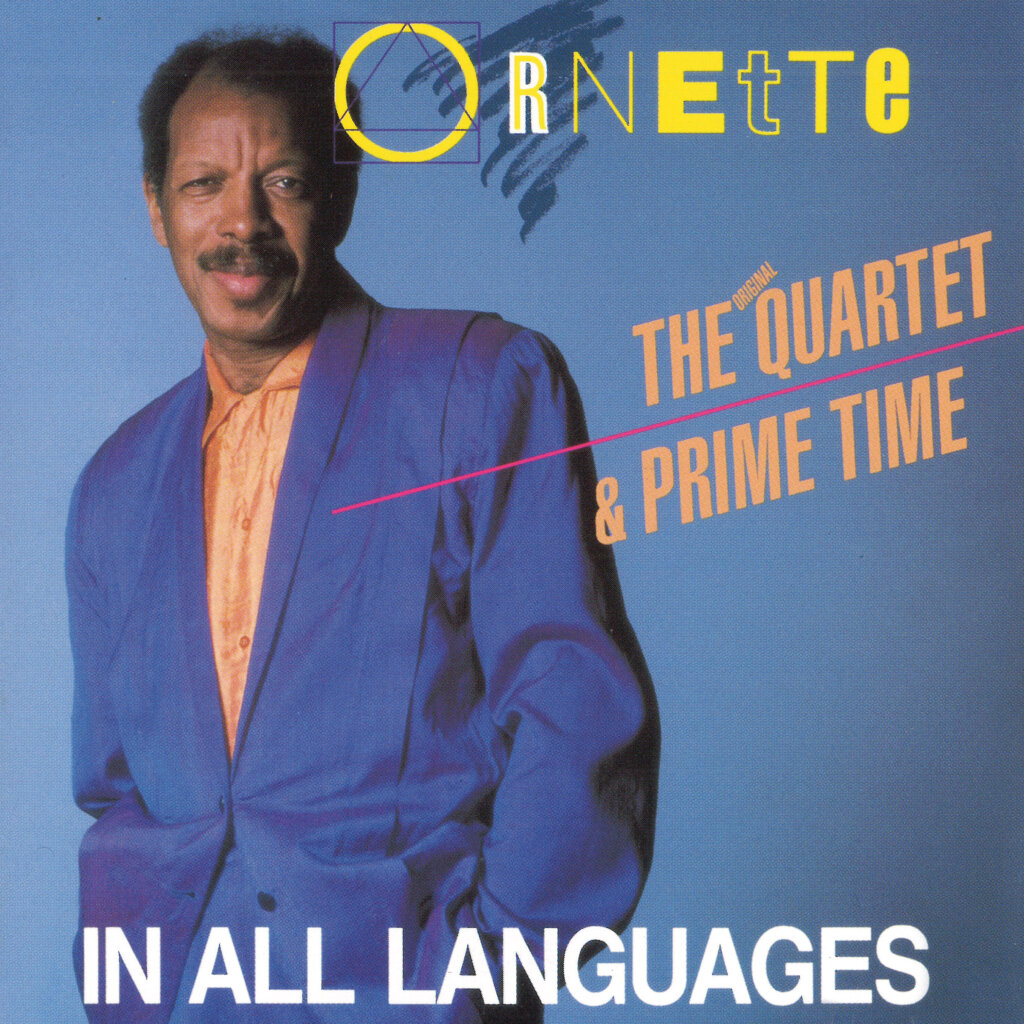

Ornette Coleman

In All Languages

Caravan of Dreams

1987

A partir de 1975, le saxophoniste Ornette Coleman électrifie son “free jazz harmolodique” et fonde le groupe Prime Time. Ce septette atypique (deux guitares, deux basses, deux batteries et le sax alto d’Ornette) enregistre plusieurs albums importants et donne des concerts démentiels (quoique difficile à sonoriser). En 1987, Coleman décide de se ressourcer en réalisant un double album avec un disque électrique du Prime Time et un disque acoustique du quartette historique des années 1959-1960 (avec Don Cherry, Charlie Haden et Billy Higgins). Pour les nombreux fans, c’est un évènement considérable que de retrouver intact, près de trente ans plus tard, ce fabuleux quartette autour d’un nouveau répertoire, d’autant que les compositions sont particulièrement inspirées. L’idée géniale d’Ornette est de proposer une relecture du répertoire acoustique (à trois exceptions près) sur l’album électrique du Prime Time en se permettant d’y ajouter six morceaux inédits. Au plaisir de prendre de plein fouet les deux groupes phares du saxophoniste sur un même disque s’ajoute celui des variations entre les différentes versions des titres communs aux deux groupes, tels Peace Warriors, Feet Music et Latin Genetics. Lionel Eskenazi

Wynton Marsalis Quartet

Live At Blues Alley

Columbia

1986

Il y avait quelque chose d’inconvenant dans la façon dont ce jeune trompettiste était venu s’imposer sur le devant de la scène au tournant des années 1980. La virtuosité était certaine comme le complet-veston était impeccable et lui garantissait ce titre de rénovateur de la vraie tradition du jazz, après une décennie de jazz-rock et fusion, au moment où la “Loft Generation” promettait un second souffle aux avant-gardes. Mais le personnage était horripilant et sa technique pouvait sembler superficielle. Néanmoins, la parution de “Black Codes (From The Underground)” en 1985 eut raison de bien des réticences. La publication en 1988 de cette captation dans un club de Washington, acheva de convaincre les autres. J’en étais et ce live est resté mon Marsalis préféré. En quartette, entouré de Marcus Roberts, Robert Hurst et Jeff “Tain” Watts, il navigue d’originaux en standards, remontant à sa façon, d’ailleurs assez “sixties davisiennes”, d’Au Privave de Charlie Parker au traditionnel Do You Know What It Means To Leave New Orleans. Plus encore que pour le morceau de bravoure Chambers Of Tain signé Kenny Kirkland, j’avoue un faible tout particulier pour les 2’51 de Cherokee sur lesquelles Marcus Roberts se livre à un jeu d’illusions rythmiques ébouriffant. Franck Bergerot

En exclusivité pour Jazz Magazine, le pianiste et arrangeur révèle le secret des partitions stupéfiantes qu’il a concoctées pour le nouvel album du quartette de Pierrick Pédron, “The Shape Of Jazz To Come (Something Else)”, fondé sur le célèbre disque de 1959 d’Ornette Coleman.

Photo : Jean-Baptiste Millot

Jazz Magazine Est-ce que “The Shape Of Jazz To Come” d’Ornette Coleman était l’un de vos disques de chevet ?

Laurent Courthaliac J’avais acheté il y a des années le fameux coffret Atlantic Records dédié à Ornette et j’ai écouté souvent cette musique, sans avoir de préférence pour “The Shape Of Jazz To Come” en particulier. Mais j’ai toujours trouvé ce quartette très hip, et leur son est resté mystérieuse, comme si j’ouvrais la porte vers un autre monde. Quand je me plonge dans Charlie Parker ou Bud Powell, que j’ai beaucoup étudiés, j’ai l’impression d’entrer dans une horloge suisse très logique, d’une complexité infinie. A l’inverse, avec Ornette j’ai ressenti quelque chose qui était presque de l’ordre de la magie : quand on retranscrit les thèmes ou certaines phrases d’Ornette ou de Don Cherry, on a le sentiment que le sol se dérobe sous nos pieds. Je ressens la même chose avec la musique d’Andrew Hill ou de Thelonious Monk : je sens qu’il y a une façon de penser, un système, un langage et un son reconnaissables, mais il y a une attraction qui est difficilement explicable.

Quel a été votre point de départ pour réaliser vos arrangements sur cette musique sans piano ?

Par le passé, j’ai surtout étudié Monk, Bud Powell et Duke Ellington, et comme eux, Ornette est un joueur de blues. Je savais donc que je pourrais trouver une filiation. C’est le cinquième disque que je fais avec Daniel Yvinec et le troisième avec Pierrick, on se connaît donc bien et j’ai donc joué le rôle d’une sorte de cinquième membre du quartette de Pierrick. Dès le départ il s’agissait d’arranger pour ce quartette avec piano et de tout harmoniser. J’avais des sons en tête : j’ai notamment beaucoup réécouté le “Second Quintet” de Miles Davis avec Herbie Hancock au piano, mais aussi des albums de ce qu’on appelle la New Thing, les albums Blue Note d’Andrew Hill, certains disques de Jackie McLean, pour voir comment les pianistes se sont débrouillés avec cette musique où l’harmonie était devenue beaucoup plus libre, je voulais avoir une perspective côté historique pour travailler. Ce qui est très intéressant c’est que cette “avant-garde” se développe beaucoup vers 1963 mais Ornette, dont le disque est sorti en 1959, avait beaucoup d’avance.

Comment s’est passé le processus d’écriture proprement dit ?

Pierrick a commencé à relever des thèmes et des solos et m’envoyait ses transcriptions pour que je commence à chercher des idées. Je lui fais vraiment du sur-mesure : je sais exactement ce qu’il aime ou non, et quand il vient me voir c’est un peu comme s’il allait chez son tailleur. J’ai arrangé le disque dans l’ordre, en commençant par Lonely Woman qui est construit comme une chanson qui m’a permis d’aborder ensuite les morceaux beaucoup plus angulaires. Le premier accord donne le son général du disque. Je pouvais parfois trouver quelques accords pour les mesures 5, 6 et 7 d’un morceau alors que je n’avais rien pour le début ! Pierrick venait presque tous les après-midis chez moi pour essayer ce que j’avais écrit le matin-même et choisir parmi toutes les possibilités. Je pense que ça s’entend, ce n’est pas un disque qui s’est fait en 24 heures ! Pour Peace par exemple, je n’arrêtais pas d’écouter Filles de Kilimanjaro de Miles. Daniel Yvinec pouvait aussi me donnait des idées pour certaines sections sous forme de références à des disques qui allaient de Bill Evans à Kenny Dorham ou Branford Marsalis, que je suivais ou dont je m’écartais parfois. Il nous a permis d’avoir une autre écoute sur ce qu’on avait mis au point avec Pierrick, suggérant parfois de retirer des choses pour laisser respirer la musique.

Comment avez-vous aménagé les espaces de liberté au cœur de vos arrangements ?

Je me mets toujours à la place de quelqu’un qui aurait à jouer mes arrangements : je n’aimerais pas qu’on m’impose des choses en permanence. Je laisse donc, à côté de certains éléments précis auxquels je tiens, des mesures où seul l’accord est indiqué pour que les musiciens puissent choisir comment le jouer. Mon rôle d’arrangeur m’a aussi permis de proposer des accords très contemporains que je n’aurais pas forcément choisi pour ma propre musique, mais que j’ai dans l’oreille et dont je sais que Pierrick les apprécie : une autre influence de mon travail sur ce disque, c’est le quartette d’Immanuel Wilkins, où Micah Thomas, dont j’ai produit l’album “Reveal”, tient le piano. Pierrick et ses musiciens sont très respectueux de mon travail, et j’essaye de leur proposer des choses intéressantes. Sur chaque disque que j’ai fait avec Pierrick et Daniel, y a un titre que je n’arrange pas : on laisse les musiciens jouer librement dans le même son que celui des arrangements.

Que va-t-il vous rester de tout ce travail pour vos futurs arrangements ?

Je pense que ce sont les arrangements les plus originaux que j’ai faits jusqu’à présent et j’en suis très fier ! Je n’ai pas eu à relever le défi physique de Pierrick avec ses relevés au saxophone, mais il est clair que ça m’a apporté une ouverture d’esprit incroyable. J’ai toujours en tête cette idée qui boucle sur elle-même à l’infini : la seule règle, c’est qu’il n’y a pas de règles. Cet album m’a encore plus fait comprendre que la musique, et le jazz en particulier, était un véritable mystère, que certaines choses ne s’expliquaient pas et qu’on pouvait s’en servir comme miroir pour explorer son mystère à soi. Avoir arrangé cette musique fait désormais partie de mon éducation, en tant qu’homme et en tant qu’artiste. Au micro : Yazid Kouloughli

Découvrez la chronique Choc de l’album du Quartette de Pierrick Pédron “The Shape Of Jazz To Come (Something Else)” (Continuo Jazz), et l’interview exclusive de Carl-Henri Morisset, Elie Martin-Charrière et Thomas Bramerie dans le n°766 de Jazz Magazine !