Le 25 septembre 2021, Martial Solal, qui nous a quittés hier, avait accordé à Jazz Magazine un entretien exceptionnel. Le voici réédité pour la première fois en son honneur.

Ce n’était évidemment pas la première fois que Martial Solal accordait une interview à Jazz Magazine, lui qui avait déjà 27 ans en décembre 1954 quand paru notre tout premier numéro. Alors, quand son agent Martine Palmé nous appela à l’occasion de la création de son nouveau concerto pour piano pour nous proposer de le rencontrer, on lui répondit oui, bien sûr, mais en cherchant tout de suite un “angle” différent. « Et pourquoi pas, chère Martine, venir à plusieurs, façon conférence de presse ? » Transmise à l’intéressé, l’idée lui plut immédiatement.

Le 25 septembre 2021, face à Franck Bergerot, Stéphane Ollivier, Lionel Eskenazi, Fred Goaty et les deux benjamins de la bande, Walden Gauthier (17 ans) et Yazid Kouloughli (30 ans), Martial Solal s’était livré comme rarement, trônant au beau milieu de son salon, à côté de son piano dont, hélas, il ne jouait plus. C’est peu dire que ce fut pour nous tous un moment merveilleux dont nous nous souviendrons longtemps.

Merci à Anna Solal, la femme de Martial, merci à Martine Palmé (souvenir ému de ses macarons faits maison !) et merci Monsieur Solal auquel, à peine ce grand entretien terminé, nous avions donné rendez-vous pour “L’interview des 100 ans”, en août 2027, pour notre n° 812. Hélas…

Fred Goaty : Pour le dossier Miles Davis du numéro que nous venons de boucler, nous avons retrouvé dans Jazz Magazine une chronique de “Miles Ahead” rédigée par vos soins, en juillet 1958 !

Martial Solal Je me sentais vraiment en forme à cette époque, avec l’envie de tout dévorer, je n’ai jamais ressenti la même chose ! Je me sentais bien dans ma peau, avec l’impression de ne même pas sentir son corps…

Fred Goaty : C’est à dire ?

Aucun mouvement ne me coûtait, il n’y avait pas d’effort à faire pour exister. Ça doit être encore mieux plus jeune, mais je n’avais pas réalisé. J’ai cru être vieux à 30 ans, j’ai voulu refaire ma vie, et j’ai divorcé ! [Rires]

Walden Gauthier : J’ai découvert le jazz à environ 15 ans, surtout à travers le piano. Je crois que vous aussi aviez découvert le piano à cet âge. D’où vous vient cette passion ?

Je vais engueuler Martine [Palmé, NDLR], car j’avais demandé qu’on ne me pose pas de questions que j’ai entendues trois mille fois ! Mais vous êtes jeune, vous êtes pardonné. J’ai grandi à Alger. On voyait la mer de notre balcon, ça ne s’oublie pas. On n’avait qu’une seule radio, où j’ai entendu des gens comme Rina Ketty, des chansons, et parfois un concert classique. Le dimanche aprèsmidi, mes parents m’emmenaient aux Bains Nelson. Là jouait un orchestre de cinq musiciens dont l’un, voisin de palier d’une de mes tantes, jouait très bien du piano – sur un instrument désaccordé à un point qu’on ne peut pas imaginer –, de la batterie, du saxophone, de l’accordéon, tout ! Il était fanatique de Ben Webster, les prémices du “middle jazz”. Ce jour-là, il jouait Marinella, le tube de Tino Rossi. Tout d’un coup, il a changé quelques notes, puis s’est mis à improviser sur la mélodie. Moi qui apprenais le piano classique, j’ignorais qu’on avait le droit de faire ça. Je suis devenu son élève. Il m’a même engagé dans son orchestre, je me souviens que mon premier cachet était de 20 francs de l’époque, ce qui devait permettre d’acheter au moins un paquet de cigarettes ! Ensuite j’ai travaillé seul, je n’ai pas beaucoup écouté de disques mais suffisamment pour savoir qui est qui. C’était en 1942, et je me souviens de l’arrivée des alliés, le 8 novembre.

Stéphane Ollivier : Ce qui vous fascine d’emblée dans le jazz, plus encore que le rythme, c’est donc l’improvisation, l’idée même qu’on puisse changer des notes ?

C’était la liberté ! Et c’était beau, c’était beaucoup mieux que Marinella, ce qui est facile…

Franck Bergerot : Changer les notes c’est aussi changer leur place ?

On en n’était pas encore là. C’était une broderie, une paraphrase plus ou moins intelligente. Mais le jazz était nouveau. Et puis être musicien, ce n’était pas un métier.

Fred Goaty : C’est votre big bang, la petite étincelle qui va provoquer quelque chose de très grand ! Vous dites que les disques n’étaient pas si importants, c’étaient des 78-tours à l’époque…

Oui, et j’en ai gardé un que j’ai cassé et recollé, je vais vous le montrer, vous serez parmi les premiers à le voir !

Fred Goaty [En examinant le disque] : Martial Solal Trio, avec Jean-Marie Ingrande, Jean-Louis Vialle, The Champ de Dizzy Gillespie, sur la marque Swing, évidemment. C’est un de vos premiers ?

Je ne savais pas ce qu’étaient les 78-tours à l’époque, je ne faisais qu’écouter, et l’idée de faire un disque ne m’était pas venue. Avant mes premiers disques, j’avais fait mes preuves au Club Saint-Germain, dans l’orchestre de Tony Proteau, un magnifique fou qui adorait le jazz et avait monté un big band qui jouait tous les dimanches matin à l’Alhambra. Un jour, André Francis me dit : « Tu ne voudrais pas faire un disque ? » C’est comme s’il m’avait dit « tu ne voudrais pas le billet gagnant de la loterie ? » [Rires.] Evidemment j’ai dit oui, et j’ai signé un contrat d’exclusivité pour huit ans sur le label Vogue, dirigé par Léon Cabat. J’étais le jeune en qui on plaçait beaucoup d’espoirs.

Stéphane Ollivier : Vous étiez alors pianiste attitré du Club Saint- Germain ?

Pas tout à fait encore, j’ai attendu que Bernard Peiffer décide de s’en aller pour prendre sa place. C’était le pianiste le plus en vue à ce moment-là, on était très copains. On a fait de nombreuses soirées à quatre mains sur un piano droit, dans un club qui s’appelait Agnès Capri, du nom de la chanteuse de café-théâtre. Bernard a voulu tenter sa chance aux États-Unis et a bien réussi, mais il est mort beaucoup trop jeune. Mais c’est une autre histoire et on ne va pas sauter du coq à l’âne, ni des macarons aux calissons. Je signale au passage que les macarons sont dus à Madame ! [Martine Palmé, NDLR.]

Franck Bergerot : Bernard Peiffer a été une influence ?

Non, il était plus “middle-jazz” que moi. J’avais déjà des idées un peu farfelues pour l’époque. C’est à dire ne pas ressembler à ce qui se faisait, tout en copiant tout le monde ! [Rires.] Je connaissais ce qui existait mais n’arrivais pas à le faire aussi bien, alors je faisais autre chose. Longtemps, je me suis dit que je n’avais peut-être rien compris. Les pianistes de l’époque aimaient Horace Silver. Quand John Lewis venait faire le boeuf au Club Saint-Germain, ils étaient émerveillés de la façon dont il plaquait ses accords pour accompagner. Il faisait trois notes mais on bavait car c’était un grand nom. On est restés à la traîne des musiciens américains, car on a toujours cru, et beaucoup le croient encore, qu’ils sont au-dessus. Je me suis formé en les écoutant mais j’étais toujours un petit peu différent des autres. Sur ce disque-là [le 78-tours, NDLR], vous verrez qu’il y a l’essentiel du jazz traditionnel de l’époque mais qu’en même temps il y a une réalisation différente. Dans mes thèmes, il y avait déjà des arrangements, des introductions préparées, un travail de composition. A cause de ça, j’ai été moins aimé que je n’aurais aimé l’être…

Fred Goaty : Vous êtes l’un des pianistes les plus respectés sur la planète, en France vous êtes une sorte de monument, et vous auriez voulu être plus aimé ?!

Mais ça ne s’est pas fait du jour au lendemain !

Franck Bergerot : On a l’impression qu’il y a d’un côté l’histoire du jazz, et de l’autre Martial Solal. Dans les années 1960 par exemple, est-ce que des gens comme Bill Evans ou le second quintette de Miles Davis vous intéressaient ?

A partir d’un certain moment je n’écoutais plus personne. Je n’ai jamais vraiment acheté de disques. J’ai écouté Erroll Garner que j’aimais beaucoup, Teddy Wilson car il jouait avec Benny Goodman, à cause de qui j’ai acheté la clarinette qui est posée-là derrière-vous. 850 francs d’occasion à l’époque !

Fred Goaty : Vous vouliez vous mettre à la clarinette ?

Mais je m’y suis mis ! Je suis devenu clarinettiste pendant trois ou quatre ans, à tel point que quand j’ai fait mon service militaire, en 1947 au Maroc, j’étais allé avec mon innocence d’un type de 20 ans taper à la porte de Radio Maroc. J’avais réussi à décrocher une émission de radio à Alger, et Radio Maroc m’a proposé de former un petit ensemble. Le plus ancien de notre chambrée, qui avait un an de plus que nous – il était caporal et nous deuxième classe – jouait de l’accordéon très bien, on a dû engager un batteur de Rabat. On jouait toutes les semaines et j’ai été désigné clarinettiste. Mais comment on est-on arrivé là déjà ?

Franck Bergerot : Vous disiez qu’à une époque vous n’écoutiez plus personne. Quand précisément ?

Assez tôt.

Stéphane Ollivier : Plus tard, au Club Saint-Germain, vous accompagnez tous les grands musiciens de passage…

Oui je les connaissais mais je ne les écoutais pas. Certains disent qu’il faut connaître l’œuvre des autres, mais j’étais limité. Une anecdote au passage : quand Bernard Peiffer est parti aux États-Unis, le patron du club m’avait proposé de le remplacer. Il m’a demandé ce que j’allais leur jouer, j’ai dit du Chopin, du Bach, un thème de Ravel avec lequel Bernard avait eu un succès monstre. Il me demande si je vais aussi jouer du jazz : il m’avait fait marcher, et j’avais foncé dedans en citant les classiques que j’aurais d’ailleurs été incapable de bien jouer ! J’ai poussé un grand ouf de soulagement.

Yazid Kouloughli Qu’est ce que représente le Club Saint-Germain pour vous à l’époque ?

On disait que c’était le temple du jazz. Ma première sortie à Paris, c’était pour m’y rendre. Il y avait un portier, et on ne laissait pas entrer n’importe qui, il fallait être reconnu, ou un client venu dépenser son argent. Un soupirail donnait sur une rue adjacente et j’écoutais comme ça. On entendait Claude Bolling, Jean-Louis Chautemps, et le batteur Roger Paraboschi, qui était peut-être le doyen des musiciens de jazz de cette époque, qui jouait avec Django Reinhardt…

Lionel Eskenazi : C’est au Club Saint-Germain que vous avez créé votre trio avec Pierre Michelot et Kenny Clarke ?

Ce n’était pas mon trio, mais le trio maison. Il y a eu d’abord Barney Wilen, qui avait 17 ans et qui jouait formidablement, comme un type de 40 ans. Il a pris la grosse tête un peu trop jeune, il nous snobait presque, Kenny Clarke, Michelot et moi. Le public n’en avait que pour lui, jeune, sympathique, avec un nom américain…

Fred Goaty : Ça parait irréel aujourd’hui : vous jouiez tous les soirs au Club Saint-Germain…

Je crois être le musicien au monde qui a le plus fait de choses. Beaucoup ont enregistré des disques, écrit des concertos, mais personne n’a en plus séjourné dix ans dans des clubs, ça n’existait pas à l’époque. Il y avait le Club Saint-Germain et le Blue Note, et je partageais mon temps entre les deux.

Fred Goaty : Vous aviez un contrat ?

On était engagé et payé au jour le jour, quand la caissière avait enfin fini ses comptes pour voir si elle pouvait nous payer, contrairement au Agnès Capri, où on avait joué plusieurs jours sans être payés, car il n’y avait pas de public.

Fred Goaty : C’était déclaré tout ça ?

On nous donnait des feuilles de paye, mais un beau jour, ne sachant pas que ça pouvait servir, j’ai tout jeté. Et le jour où je suis allé à la Sécurité Sociale pour demander à prendre ma retraite, ils n’avaient plus de trace, comme si je n’avais rien fait alors que je n’ai jamais arrêté de travailler ! Alors j’ai une pauvre retraite… Mais enfin ça va ! [Rires.]

Fred Goaty : Quand on est pianiste du Club Saint-Germain, on est jalousé ?

Je ne sais pas ce que les autres avaient dans la tête, mais la jalousie fait partie des choses normales. Moi aussi j’ai jalousé Peiffer avant d’y être.

Stéphane Ollivier : Vous êtes dès ce moment-là considéré comme un peu farfelu, moderniste, mais vous enregistrez vos premiers disques avec Sidney Bechet et Django Reinhardt. Comment cela se fait-il ?

Si je n’avais pu faire que des choses comme ça j’aurais été au paradis, mais j’en ai fait de bien plus minables. Avant le Club Saint-Germain, j’ai été pianiste de bar, figurant dans un film de Maurice Chevalier… Il faut manger pour vivre, je n’avais pas un appétit formidable, mais tout de même. Pour Sidney Bechet, c’est parce qu’on était tous deux en contrat chez Vogue, lui en était l’un des piliers, qui faisait casser les fauteuils de l’Olympia, comme les rockeurs, plus tard. Il y avait déjà cet antagonisme entre les anciens et les modernes. Les conceptions de Charlie Parker ont révolutionné ce qui avait été fait avant. Tout le monde essayait de jouer comme lui, sauf moi qui ne l’écoutais pas trop. Je pensais que tous les jazz pouvaient marcher ensemble, et j’ai proposé de faire un disque avec Bechet. Il a tout de suite accepté, il était très content. On avait Kenny Clarke à la batterie, ce qui est rassurant. Cette séance a duré trois heures, que des standards qu’on connaissait tous les deux. J’ai joué comme je savais. Je ne me souviens pas avoir fait trop d’accords dissonants, dont je n’en connaissais pas encore beaucoup de toute façon. Pour Django, j’ai bénéficié de la maladie de Maurice Vander qui avait fait une partie de la séance, et Django, qui m’avait entendu dans un club, avait demandé que je le remplace. C’est passé comme une lettre à la poste. J’ai fait la séance avec Django dans mon dos, donc j’avais moins le trac ! On a fait quatre ou cinq disques de classiques usés, que tout le monde connaît, c’était très facile. Je n’ai pas gardé un très bon souvenir de mon jeu, mais en le réécoutant ce n’était pas si mal. Mais tout ça ce sont des circonstances anormales. Et puis ce n’était pas comme maintenant, où il y a trois mille pianistes, à l’époque on avait moins de mérite : il suffisait que l’un soit malade, ou l’autre déjà occupé…

Yazid Kouloughli : Vous avez côtoyé Django ensuite ?

Il a eu l’imbécilité de mourir presque juste après… On s’était vu cinq ou six fois dans les clubs, je me souviens qu’il s’était installé près du piano un soir, mais j’étais trop intimidé pour lui parler. Tout le monde rêvait de devenir Django. Quand il arrivait, pour un peu on se mettait au garde à vous ! Il a créé une chose anormale par rapport à Charlie Parker, et qui a duré. Mais dans son dernier disque, celui que nous avons fait ensemble, il était déjà accro à Parker, inconsciemment, et on y entend ce qu’il aurait pu devenir. Je suis sûr qu’il aurait adoré nous faire profiter de son interprétation de cette nouvelle musique.

Lionel Eskenazi : Nous sommes donc en 1953, c’est à ce moment-là que vous commencez à faire votre propre musique ?

Même dans le premier disque, on peut dire que c’était ma propre musique, très inspirée de celles des autres. Il y avait quelque chose qui allait finir par être un peu différent. Mais je n’ai jamais mis au rebut ce qui existait ! Je m’en suis inspiré pour étoffer, ou choisir une autre direction. Sans mes prédécesseurs je ne serais rien, et je n’aurais pas pu vous offrir de l’Orangina aujourd’hui !

Walden Gauthier : Quels sont ceux que vous avez toujours aimé ?

J’aimais ceux qui savaient bien jouer de leur instrument. Chez les pianistes, Teddy Wilson, Erroll Garner, Bud Powell et John Lewis, avec qui je suis devenu assez ami et fait beaucoup de concerts en duo par la suite. Horace Silver aussi, dont j’étais un peu jaloux car tout le monde ne jurait que par lui !

Stéphane Ollivier : Et en dehors des pianistes ?

Lester Young, à qui Stan Getz qui a tout piqué – mis à part la sonorité –, dans le sentiment, et même dans les phrases. Comme Lee Konitz d’ailleurs.

Lionel Eskenazi : Vous n’avez pas cité Art Tatum…

Je l’ai connu bien plus tard ! C’était trop dur pour que j’essaye de le copier. Mais je me suis dit que c’est comme ça qu’il fallait jouer. J’avais aussi entendu un disque à deux pianos, je ne sais plus qui jouait les graves, mais les aigus c’était Lionel Hampton, qui jouait comme d’un vibraphone, chacun faisant des choses infaisables pour un pianiste seul. Mais pensant qu’il n’y avait qu’un seul instrumentiste, je me suis dit que c’est ça qu’il fallait que je fasse. C’était comme un rêve qui m’a donné l’envie de mieux jouer du piano.

Franck Bergerot : Quand vous faites la Suite en ré bémol en 1959 et que naît ce trio régulier avec Gilbert Rovère et Daniel Humair, vous jouez moins au Club Saint-Germain et plus en trio ?

Non, car les “concerts”, les tournées, ça n’existait pas à l’époque. D’ailleurs, on ne disait pas concert mais “gala”. La Suite en ré bémol a été un tournant pour moi, mais aussi en général, car rien n’existait de ce genre-là, avec plusieurs thèmes imbriqués. Les pauvres danseurs du Club Saint-Germain s’arrêtaient tout le temps, car on passait de la ballade au tempo rapide…

Fred Goaty [À Yazid Kouloughli et Walden Gauthier] : Ça ne vous paraît pas fou qu’on danse aux concerts de jazz ?

Yazid Kouloughli Si on parle de la musique de Charlie Parker je peux comprendre mais sinon, non…

Fred Goaty [À Martial Solal] : Est-ce que le fait que les gens arrêtent de danser a changé votre musique ?

Ce n’est pas la musique qui a fait que les gens dansent ou non, mais la multiplication des festivals et des concerts. C’est peut-être lié aux premières Maisons de la Culture créées par André Malraux… Les festivals naissaient dans toutes les villes, de fauché, on commençait à avoir l’espoir de gagner un peu notre vie. Les concerts ont complètement modifié nos vies.

Stéphane Ollivier : Dans les années 1960, vous imaginez une conception du trio avec des arrangements et des formes nouvelles, tandis qu’au même moment, aux États-Unis, c’est beaucoup plus libre, avec des dialogues improvisés. Vous aviez écouté Scott LaFaro avec Bill Evans, ou les premiers disques de Paul Bley ?

Scott LaFaro a été le premier contrebassiste à jouer beaucoup de notes, et vite, avec plusieurs doigts, c’est ce qui a fait que ce trio a fait un tabac énorme, ce qui leur a valu des copieurs dans le monde entier. Bill Evans avait un sens harmonique peu courant à l’époque. Ma conception n’y est pas liée, car je n’écoutais pas spécialement ce trio, et je n’avais pas un bassiste qui jouait aussi vite que LaFaro ! Il fallait s’adapter…

Fred Goaty : La manière dont vous parlez de Scott LaFaro donne l’impression que vous auriez bien aimé jouer avec lui…

Sûrement, oui. Il n’y avait pas d’équivalent en Europe avant Niels-Henning Ørsted-Pedersen, qui jouait encore beaucoup plus vite : à 16 ans, il venait faire le boeuf au Blue Note et connaissait tout le bebop par cœur, avec des fautes d’harmonies qu’on lui pardonnait facilement tant il jouait bien. Plus tard, quand il a joué avec Oscar Peterson, l’harmonie était relativement simple, mais c’était le bop dans toute sa splendeur, comme avec Ella Fitzgerald. Je ne sais pas si c’est eux qui ont lancé la mode des citations dans les chorus, mais j’ai attrapé cette maladie, et j’ai dû me faire vacciner contre ! [Rires.]

Lionel Eskenazi : En 1963 le producteur George Wein vous invite à jouer à New York…

Oui, c’était incroyable. Aucun Français n’allait à New York, car il fallait y connaître des gens pour se loger, avoir un passeport pour y travailler. J’ai reçu un télégramme un soir au Club Saint-Germain pour mon engagement au Festival de Newport, avec deux semaines dans un club avant, sans savoir si on me paierait le voyage. Mais j’étais tellement content que j’aurais vendu ma chemise pour y aller ! J’ai rencontré plein de gens, dont Bill Evans qui, vu que j’avais la même rythmique que lui [Teddy Kotick à la basse et Paul Motian à la batterie, NDR], m’avait dit : « Il paraît qu’on joue un peu pareil tous les deux. » Ça n’était pas vrai du tout, mais c’était gentil de sa part. On a finalement passé quatre semaines dans ce club où nous avons eu beaucoup de succès. Nous avons eu des articles. Là-bas, les musiciens sont pris en charge par un producteur et les plus importants ont un personal manager, qui ne travaille que pour trois ou quatre personnes. J’ai eu la chance de me retrouver dans le bureau de Joe Glaser, le producteur de Louis Armstrong et de Duke Ellington. Mais à la fin de mon séjour, son tarif m’a filé un sacré coup !

Lionel Eskenazi : C’est à cette époque que vous rencontrez Thelonious Monk à San Francisco ?

C’était l’année suivante, mais on ne s’est pas vraiment rencontrés, on s’est vus. On jouait dans la même rue, où il n’y avait que des clubs de jazz.

Stéphane Ollivier : Comment perceviez-vous sa musique ?

C’était génial ! Je crois qu’Ahmad Jamal jouait en face, Johnny Griffin jouait avec Monk à cette époque, il y avait une émulation constante, une joie de faire tout ça. Et puis j’étais jeune, je voyais tout avec des yeux différents…

Fred Goaty : Vous parliez bien anglais ?

Mal, mais j’apprenais un petit peu. Mon personal manager avait cette manie de téléphoner à un journaliste différent à chaque carrefour où il s’arrêtait, et j’ai eu des interviews presque tous les jours. Je croyais être le Pape, avant de me rendre compte que je n’étais qu’un porteur de cierges de troisième catégorie !

Yazid Koulouhli : Quand vous jouiez avec ces musiciens, vous leur apportiez des partitions ?

Dans la plupart des cas c’était du par cœur. Ça n’existait pas les partitions à l’époque, tout le monde ne jouait que d’oreille, à partir des disques, avec des fausses notes parfois.

Franck Bergerot : Quand vous jouiez vos suites des années 1960, vous aviez bien des partitions…

Ce n’est arrivé que bien après, quand je les ai enregistrées et déposées à la Sacem, bien après l’écriture de la Suite en Mi bémol ou de la Suite pour une frise. Et quand je l’ai jouée avec Teddy Kotick à New York, il l’avait apprise par cœur. Le souci majeur des musiciens était la forme. Avec le recul c’est incroyable qu’ils aient réussi à apprendre ça aussi vite ! Pareil pour la Suite sans tambour ni trompette. Il n’y a que les pièces pour big band que j’ai dû écrire. C’est que j’ai toujours rêvé d’être compositeur, depuis mes 18 ans, plus qu’improvisateur. Dès le milieu des années 1950 j’ai eu des orchestres, et puis le cinéma est arrivé là-dessus. J’ai eu une carrière assez chargée. D’ailleurs je suis très fatigué !

Stéphane Ollivier : En termes de composition, qu’est-ce que le cinéma vous a appris ?

J’ai pu écrire pour un ensemble de cordes, moi qui n’avais jamais écrit que pour des cuivres, pour donner un côté sentimental, peut-être inspiré des bandes son de grands films américains signées Dimitri Tiomkin. C’était infiniment plus facile avec les cordes – plus proches du piano – que les cuivres, qui demandent une certaine expérience. Le premier a été À bout de souffle, en 1960. Pendant deux ou trois ans, je suis devenu la coqueluche du cinéma, puis du jour au lendemain, plus rien ! La mode du jazz était passée, Ennio Morricone est devenu le chouchou des metteurs en scène. En France, il y a eu des gens à la mode pendant quelques années, certains ont duré, comme Michel Legrand ou Vladimir Cosma, Michel Portal. J’ai fait un disque avec Michel Magne, qui faisait écrire tous ses arrangements par Hubert Rostaing. Il n’inventait que la mélodie, et l’arrangeur faisait tout le travail. C’est courant.

Yazid Kouloughli : Est-ce que vous aviez la liberté que vous souhaitiez ?

Oui, ils m’ont toujours foutu la paix. C’est un jeu d’enfant, croyez-moi ! C’est agréable à faire, c’est mieux payé que tout le reste, et comme la plupart des metteurs en scène ne connaissent rien en musique, ils vous laissent faire. Le premier avec qui j’ai travaillé, c’était Jean-Luc Godard – c’est Jean-Pierre Melville qui lui avait parlé de moi. Godard n’a d’ailleurs pas fait beaucoup de progrès en musique… On s’est rencontrés pour discuter, et il m’a dit : « Mettez un banjo, ce serait bien ! » Ce que je n’ai évidemment pas fait !

Fred Goaty : Jean-Pierre Melville aimait beaucoup la musique…

Oui, il était très exigeant, j’ai eu beaucoup de mal à travailler avec lui, et on a été fâchés pendant quelques temps. Il m’avait demandé de faire des essais pour Le Doulos, mais rien ne lui plaisait. Avec Roger Guérin, on avait même enregistré une maquette pour lui, où on jouait complètement free, alors que ça n’existait pas encore. Quand on engage un musicien, c’est pour qu’il ajoute quelque chose, qu’il traduise ce qu’il voit en musique !

Fred Goaty : Donc, pas tant de liberté que ça finalement…

Au final, on est libre, car on nous laisse faire ce que l’on veut, mais j’ai rarement été réengagé par le même metteur en scène.

Lionel Eskenazi : En 2000, Bertrand Blier vous a engagé pour Les Acteurs…

On a eu de bons rapports très longtemps, il est souvent venu ici pour que je lui montre l’avancée de mon travail, il était très content de la musique. Je pensais qu’il allait m’engager dans tous ses prochains films, mais il ne m’a plus rappelé !

Lionel Eskenazi : Vous avez aussi joué en piano solo sur Feu Mathias Pascal de Marcel L’Herbier. Là, votre liberté est beaucoup plus grande…

Oui, complète ! Il y en a eu un autre aussi… Pour l’un d’entre eux, j’avais joué à l’étranger, notamment à Moscou, une fois. Le film se situait dans les années 1920-1930, ça m’avait inspiré de la musique contemporaine qui débutait dans ces années-là. Je ne suis pas très content de ce que j’ai fait, ce n’est pas un métier facile. Tout ce que j’ai entendu côté accompagnement au piano pour l’image est mauvais d’ailleurs.

Les heureux intervieweurs, avec Martine Palmé, Anna Solal

et le Maître. Photo : Jean-Baptiste Millot.

Stéphane Ollivier : Vous avez employé tout à l’heure le mot “free”. C’est une musique avec laquelle vous n’avez pas été très tendre !

J’avais assisté à un concert d’Ornette Coleman en Allemagne. Il jouait du violon et de la trompette, et mal comme ce n’est pas permis ! La liberté, c’est bien mais il faut un minimum de choses ! Je n’étais pas prêt pour rompre avec le passé, quitte à ajouter des choses. Construire une maison en démolissant les fondations ne me semblait pas la solution. Ce n’est pas Ornette Coleman, mais ses suiveurs qui m’ont fâché avec le free jazz, tous ceux qui se sont dit qu’on n’avait pas besoin d’être un vrai musicien pour jouer.

Stéphane Ollivier : On a placé dans la même catégorie des gens qui faisaient des choses très différentes, entre Eric Dolphy, Albert Ayler ou Sunny Murray. Y a t-il des gens qui étaient catalogués “free” qui ont trouvé grâce à vos oreilles ?

Je pensais que ça ne pouvait pas être une musique de l’avenir, mais une parenthèse, nécessaire certainement, pour remuer les choses. Ça m’a influencé dans mes compositions. A mon époque, le tempo était omniprésent, et on s’est mis à pouvoir faire des passages avec des ralentis, sans harmonies, la musique devenait plus riche.

Fred Goaty : Ce que vous dites du free ressemble à ce que disait Miles Davis, qui s’en méfiait tout en étant attiré, et qui a admis que des musiciens intéressants en étaient sortis. Miles est l’un de vos contemporains : que représentait-il pour vous ?

Quand il jouait avec Charlie Parker c’était merveilleux. J’ai cessé de m’y intéresser quand il ne jouait plus du tout de standards. J’étais allé l’écouter – avec Lee Konitz – après son retour, dans les années 1980. Mais il n’a jamais perdu sa sonorité, et son feeling incroyable.

Lionel Eskenazi : Vous venez d’évoquer Lee Konitz, qui a été très important pour vous…

Je suis celui qui a joué le plus longtemps avec lui, des centaines de concerts aux États-Unis, et ailleurs. Ç’a démarré en 1968 lors d’un bœuf au Club Saint-Germain, et quelques mois après on jouait au même concert. Nous avions le même passé, les mêmes souvenirs, et on connaissait les standards habituels. Il jouait des notes à l’époque, ensuite il en jouait tellement peu que c’était plus du sentiment. Il était très influencé par Lennie Tristano, comme vous savez.

Fred Goaty : On a l’impression que vous aviez le même sens de l’humour aussi, un peu acide, décalé…

Oui, sans doute, mais les musiciens sont souvent comme ça. Michel Portal aussi a toujours été très amusant. On ne se prend pas au sérieux, on a gardé en tête que faire de la musique, n’est pas un métier !

Stéphane Ollivier : Cet humour s’entend dans votre musique, vos détournements de la forme, alors que chez Michel Portal, non !

Cet humour dans la forme, ce n’est pas de ma faute, c’est venu comme ça, je n’y peux rien. La seule chose que j’ai de différent c’est l’envie de savoir jouer du piano que j’ai beaucoup travaillé, mais la musique est dans la tête. Quand on sait qu’on peut jouer n’importe quoi, les idées arrivent.

Lionel Eskenazi : Vous avez aussi rendu un Hommage à Tex Avery…

Oui, j’aimais beaucoup ça, mais c’était surtout pour trouver un titre à la musique ! Comme j’avais trouvé le titre Jazz frit a l’époque du free jazz, un peu pour montrer mon désaccord… Mais je l’ai pratiqué aussi : avec Portal, on a joué free pendant quinze ans, si j’avais détesté ça je ne l’aurais pas fait. Mais mon truc, c’est avant tout l’harmonie issue de Claude Debussy et Maurice Ravel, toute cette époque. C’est la richesse de la musique. Même avant le free, lorsque tout le monde jouait modal, l’harmonie avait déjà un peu été mise de côté d’ailleurs.

Stéphane Ollivier : Ce goût pour l’harmonie et la forme vous a conduit à jouer longtemps en big band, mais aussi a écrire des pièces comme des concertos. Quelles sont vos références ?

C’est la faute d’André Francis ça. Il était fou ce type ! [Rires.] Un jour, il m’a proposé d’écrire un concerto de piano pour l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Ça m’a plu, et j’en ai fait cinq ou six. Ensuite j’ai écrit pour trompette, saxophone, sans plus penser à moi. Mon ambition était d’enrichir le jazz grâce a ce qui existait depuis des siècles. L’année dernière, à Radio France, il y a eu un concert de pièces que j’ai écrites, des concertos de forme classique, avec des phrases qui n’appartiennent qu’au jazz, qu’un musicien classique n’aurait pas pu jouer. Je ne suis pas le seul à avoir tenté ça, il y a eu des mélanges désastreux que tout le monde trouvait géniaux, par Gunther Schuller par exemple, où Rolf Liebermann, qui avait fait un truc qui avait été encensé mais qui était insensé. Depuis quelques temps, je suis complètement largué sur ce front. Je ne connaissais pas les œuvres des autres, mais je sais qu’André Prévin était un formidable pianiste de jazz en même temps qu’un grand chef d’orchestre. Je suis sûr qu’il a écrit des pièces mais je ne les ai pas entendues.

Fred Goaty : La musique d’Igor Stravinsky devait vous intéresser aussi…

Beaucoup, mais c’était le jazz de son époque qui l’intéressait, et pas ce que le jazz était devenu au moment où j’ai arrêté ce genre de choses. D’ailleurs, pour savoir ce que le jazz est devenu il faut s’intéresser aux connaisseurs d’aujourd’hui ! [En s’adressant à Walden Gauthier et Yazid Kouloughli] Qu’est-ce que vous, vous appelez “jazz” par exemple ?

Walden Gauthier : S’il y a quelque chose qui n’a jamais changé dans le jazz, c’est le langage qui permet aux musiciens de communiquer. Mais est ce que “jazz” désigne une musique précise où juste cette communication ?

Yazid Kouloughli : Tous les jeunes musiciens à qui j’ai pu parler ont un rapport ambivalent avec ce mot. Ils sont souvent un peu mal à l’aise avec ce terme, et la question de savoir s’ils en font ou non ne les intéresse pas tellement… Selon moi, avant l’arrivée du free jazz, on était arrivé à une perfection telle dans notre domaine qu’il était devenu impossible d’aller plus loin. Il fallait faire autre chose. Ensuite il y a eu le free et tous ses dérivés, puis il a fallu là encore faire autre chose.

Fred Goaty : Vous écoutez de la musique à la radio ?

Ça m’arrive, mais ce que j’y entend est assez traditionnel. Mais je suis en dehors de la musique maintenant. Je ne suis pas fâché avec elle, mais j’ai tellement donné qu’après mon dernier concert, je n’ai plus touché à mon piano, sauf quand il y a eu cette proposition de mettre à jour mes concertos de musique symphonique : je me suis remis à jouer pour écrire.

Yazid Kouloughli : Depuis votre concert à la Salle Gaveau, vous ne jouez plus, même en privé ?

Je n’ai plus joué de piano, non.

Fred Goaty : Ça vous manque ?

[S’adressant à sa femme.] Combien de minutes est-ce que je joue par mois ?

Anna Solal : Très peu, c’est un désastre.

Fred Goaty : Pardonnez-moi si la question est indiscrète Martial, mais sont-ce pour des raisons physiques que vous ne pouvez plus jouer, ou par manque d’envie ?

Rien de physique, non, car quand je m’y remets je me dis « tiens, je sais encore jouer, il me reste un peu de doigts ! », même si après une longue interruption ils ne fonctionnent plus aussi bien. J’étais arrivé à un point ou techniquement je pouvais m’arrêter de jouer trois ans et savoir encore jouer. Mais c’est une grande dépense physique, il faut une énergie terrible pour jouer du piano, même si ça a l’air facile.

Fred Goaty : Vous jouez beaucoup dans votre tête ?

Oui, mais je n’y joue rien d’intéressant ! [Rires.] C’est un lieu commun que les tous les musiciens ont en tête les choses les plus stupides du monde : le dernier truc qu’on a entendu dans un film, une chanson qu’on déteste mais qui est là malgré nous.

Fred Goaty : Vous n’avez plus joué depuis combien de temps ?

J’ai joué la dernière fois quand ma petite fille est venue me rendre visite. J’avais pris l’habitude, quand j’entendais la voiture de son papa se garer, de me mettre à jouer tandis qu’elle courait vers moi pour m’embrasser. J’ai adoré ces moments-là. Mais si personne ne court après moi…

Franck Bergerot : A propos de ce qu’on a dans la tête, un beau standard, ça repose sur quoi ?

D’abord il faut que ça dure. La meilleure preuve que c’est un standard, c’est sa longévité. Ça repose sur une mélodie intéressante qui ne ressemble pas aux autres, avec en général certains écarts inattendus, une harmonisation inspirante pour l’improvisateur. Les grands standards sont ceux que j’ai continué à jouer bêtement car je n’arrive pas à les user, ils m’inspirent toujours. Mais beaucoup ont disparu. Quand je jouais dans les clubs j’en connaissais 3000 ! [Le guitariste] Jimmy Gourley avait un petit carnet avec les grilles harmoniques, sans les mélodies, qu’il connaissait par cœur. Je jouais les accords et lui la mélodie, puis on improvisait. Il en connaissait des centaines. Certaines choses de Gigi Gryce, de Benny Golson – qui avait plusieurs tubes que tout le monde jouait au Club Saint-Germain – ou de Billy Strayhorn sont tellement beaux qu’on ne s’en lasse jamais.

Franck Bergerot : Y a t-il des auteurs qui vous inspirent plus que d’autres, comme Cole Porter ou Duke Ellington ?

C’est vrai aussi pour Cole Porter ou George Gerswhin, mais ceux qui m’inspirent le plus sont moins connus, comme David Raksin qui a composé Laura, ou Stardust de Hoagy Carmichael, ou Stella By Starlight…

Fred Goaty : Pourquoi y a t-il si peu de standards écrits par des compositeurs européens ?

Stéphane Ollivier …à part Michel Legrand…

Peut-être Nuages, les Feuilles mortes, un ou deux thèmes de Charles Trenet, mais ils n’avaient pas autant de qualités harmoniques que les autres dont j’ai parlé.

Lionel Eskenazi : Comment vous est venue l’idée de déstructurer les standards ?

Oh c’est ma mauvaise humeur ça… Ou peut-être parce que je n’ai pas de mémoire. J’aimais bien mélanger les choses et quand j’avais un trou, je pouvais me rattraper en jouant un autre thème. J’avais des réflexes, et j’étais un bon conducteur de voiture aussi.

Fred Goaty : D’où l’un de vos pseudonymes, Jo Jaguar !

Ça c’était alimentaire, et j’ai toujours eu très faim ! Et longtemps manqué de quoi manger… La première fois que j’ai choisi mon cachet, j’avais 52 ans. Avant, je ne demandais pas ce qu’on allait me donner. Mon nom a grandi d’un coup, je ne sais pourquoi, et j’ai pu être payé beaucoup plus que la plupart des musiciens. J’ai honte de le dire, mais ça n’est pas de ma faute !

Lionel Eskenazi : On dit que vous n’avez eu qu’un seul élève : Manuel Rocheman. Qu’en est-il ?

C’est un peu une légende. C’est le seul que j’ai vu plusieurs fois de suite et qui me payait ses leçons, il a un talent harmonique peu commun. Mais j’ai reçu ici trente ou quarante pianistes qui ne sont pas venus prendre une leçon mais à qui j’en ai donné tout de même. Et j’ai fait beaucoup de masterclasses en Suisse, en Italie. L’enseignement c’est merveilleux, mais beaucoup de musiciens sont devenus enseignants pour gagner leur vie. Ça m’aurait plu de faire ça, j’étais assez doué. Enfin, là je suis en train de me lancer des fleurs… Si vous nous débarrassiez un peu de ces biscuits ?

Walden Gauthier : Comment faire écouter du jazz à mes camarades de classe ?

Si vous vouliez apprendre l’Histoire de France à vos amis, je vous dirais de commencer par Clovis et vous verrez après, mais il faut connaître l’histoire dans l’ordre chronologique pour percevoir les évolutions. Si vous commencez par le dernier chapitre, ils ne comprendront rien. Il faut de la patience, posséder les disques des meilleurs interprètes de chaque époque. Mais je ne sais pas si vous arriverez à les convaincre car si pour nous le jazz était nouveau, pour les jeunes d’aujourd’hui c’est ancien et c’est un handicap terrible. Il faut commencer par le début, disons Louis Armstrong pour simplifier. Il était unique, sans parler de sa voix qui faisait partie de son charme, et tout ce qu’il jouait à la trompette, sans une technique formidable, mais avec le génie de l’improvisation.

Yazid Kouloughli : Tout ce que vous mettiez dans vos improvisations et dans vos compositions, cet imaginaire musical, qu’est-ce que vous en faites désormais ?

Mes doigts ne vont plus répondre et handicaperaient mon imagination. Vous me demandez si je m’ennuie ? Non, pas du tout. Je fais des tas de choses… qui sont secrètes ! Ça n’intéresse pas les lecteurs de Jazz Magazine.

Fred Goaty : On pense à Keith Jarrett, qui ne peut plus jouer du tout suite à son accident cérébral…

Le côté physique est irremplaçable. C’est toujours triste. Tout ce qui n’est pas gai est triste ! [Rires.] Mon problème, c’est de bien marcher sans avoir de vertiges, j’ai des problèmes d’yeux… Cinquante mille problèmes !

Martine Palmé : Quel souvenir gardez-vous de vos rencontres avec Wes Montgomery ?

Très sympathique ! On a joué plusieurs jours à Hambourg. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec Jimmy Rainey aussi. Malheureusement tous les gens que j’aimais bien ont eu la bêtise de mourir : Hampton Hawes par exemple… J’aurais dû leur expliquer comment il fallait faire pour durer.

Franck Bergerot : Après votre dernier concert à Gaveau, vous aviez confié être déçu…

Souvent, quand je joue, je ne suis pas content, et en me réécoutant je me rends compte qu’il y avait quelque chose de nouveau, dans l’harmonie ou l’improvisation. Dans le disque, comme je le dis à la fin du texte au verso, je pense qu’il y avait quelque chose en gestation que j’aurais aimé continuer, que d’autres feraient, mais c’est une voie que personne n’a envie de suivre. Mais à l’époque, je ne savais pas que ce serait mon dernier concert.

Fred Goaty : J’ai l’impression que vous n’avez pas de regrets concernant votre carrière…

Le nombre de choses que je regrette de ne pas avoir faites est énorme ! J’étais trop timide pendant des années, c’était terrible ! J’ai écrit trois musiques de films pour Jean-Paul Belmondo, j’aurais pu au moins avoir le réflexe de lui faire savoir que je voulais le remercier, et surtout lui écrire cinquante autres musiques de film ! Je ne l’avais pas rencontré, j’étais trop discret, pas le genre à aller frapper aux portes. Mais je ne peux pas regretter d’être comme je suis. Ce que j’aimerais avoir, c’est cinquante ans de moins.

Repères

1927 Naissance, le 27 août, à Alger.

1945 Il devient musicien professionnel.

1952 Il commence à jouer au Club Saint-Germain.

1953 Enregistre avec Django Reinhardt.

1956 Enregistre “Son piano son trio” pour Vogue sous le nom de Jo Jaguar. Création de son premier big band.

1958 Compose sa Suite en ré bémol pour quartette de jazz.

1959 Signe la musique du film de Jean-Pierre Melville, Deux hommes à Manhattan.

1960 Jean-Luc Godard fait appel à lui pour celle d’À bout de souffle.

1963 Sortie de “At Newport ’63” (RCA Victor), avec Teddy Kotick à la contrebasse et Paul Motian à la batterie.

1964 Rencontre Thelonious Monk à San Francisco.

1969 Enregistre “Impressive Rome” (Campi Records) en quartette avec Lee Konitz.

1970 “Sans tambour ni trompette” (RCA Victor), avec Gilbert Rovère et Jean-François Jenny-Clark à la contrebasse.

1973 Sortie de “Key For Two” (BYG Records), avec Hampton Hawes.

2000 Les Acteurs de Bertrand Blier est sa dernière musique de film en date

2005 Parution de Martial Solal, compositeur de l’instant, entretien avec Xavier Prévost (éd. Michel de Maule).

2018 “Prix Jeune Talent” (!) de l’Académie du Jazz.

2024 Il tire sa révérence le 12 décembre, entouré des siens, à Chatou.

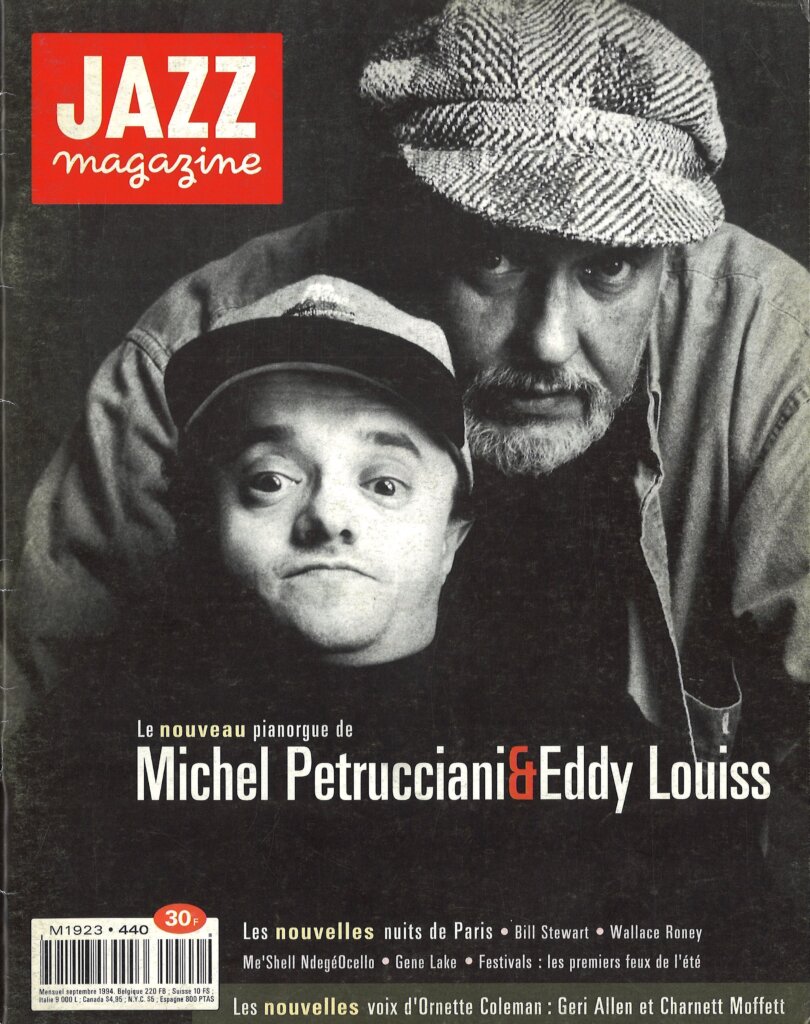

Extrait du N° 440 de Jazz Magazine, septembre 1994

La rencontre entre Michel Petrucciani et Eddy Louiss était improbable, mais l’admiration de l’un pour l’autre l’avait rendue possible. Leur association musicale était inespérée ? Elle s’était pourtant concrétisée à l’occasion de plusieurs concerts et de “Conférence de presse”, un disque Dreyfus Jazz. Dialogue à quatre mains et deux têtes. Au micro : Christian Gauffre.

EDDY LOUISS Tu sais, Michel, quand nous nous sommes rencontrés ? Sur la route peut-être ?

MICHEL PETRUCCIANI J’ai l’impression de te connaître depuis toujours – je t’écoutais quand j’étais môme…

EL Attends, je crois que je t’ai connu quand tu jouais avec Aldo Romano.

Mes souvenirs sont vagues… Je t’avais entendu… Tu allais au Dreher, non ?

EL J’y ai beaucoup joué.

MP Kenny Clarke était encore en vie.

EL On n’a pas joué au Dreher avec Kenny.

MP Mais il était là, il rôdait pas mal.

EL Kenny ? Il ne sortait pas.

J’ai bien dû le voir deux ou trois fois au Dreher.

EDDY LOUISS Au Club Saint-Germain plutôt…

MP Peut-être, et puis chez Jacqueline Ferrari, au Riverbop. Enfin, bref, je venais t’écouter, et c’était il y a longtemps.

EL Je suis dans le Poitou depuis 1978. Un jour on s’est rencontrés sans se parler, au New Morning. Ensuite, dans plusieurs festivals, le hasard de la programmation a fait qu’on se suivait à un jour près. Trois ou quatre fois – à Angoulême, Souillac, Douarnenez… – tu es resté un jour de plus, ou tu es venu un jour plus tôt, ou bien c’est moi, et on a fait le bœuf les deux jours. C’est comme ça que nous avons vraiment commencé à parler : en jouant.

MP Puis il y a eu les deux jours au Petit Journal en août.

EL Un ou deux ?

MP Je ne sais plus. C’était en 88… J’étais venu chez toi, on avait répété dix jours, on avait joué aux cartes.

EL Ah oui, à la belote. Les cartes, la belote, c’est un prétexte, comme la musique, pour faire quelque chose ensemble. Sauf qu’il est plus simple de jouer aux cartes. La musique, parfois on sait qu’elle est là, mais elle reste tellement loin aussi… Notre rencontre existait bien avant l’idée même de notre disque. On l’avait déjà joué ce duo, non ?

MP Finalement, un jour ou l’autre, quand on fait ce métier, on se rencontre.

EL Il est plus rare quand même que deux claviers se rencontrent. Mais si nous avions joué de la guitare, ça se serait passé quand même. Si on n’avait pas su faire de la musique, on aurait peut-être joué à la belote ou à autre chose… Mais la rencontre aurait eu lieu. Les rapprochements entre musiciens dépendent de tas de facteurs. Kenny a dû beaucoup sortir quand il avait trente ans, mais quand il en avait soixante il ne le faisait plus qu’une fois de temps en temps, ou alors pour jouer.

MP Moi, je suis beaucoup sorti en club entre 16 et 22 ans. J’ai beaucoup bu, fait la fête… J’ai fait tout ce qu’il fallait faire ou ne pas faire. Ensuite, je me suis calmé. Comme j’ai commencé très jeune, j’ai l’impression d’être vieux, il y a des choses que je n’ai plus envie de faire.

EL À propos de notre disque, je ne sais pas trop quoi dire…

MP Moi, je trouve que c’est une bonne chose. Dreyfus Jazz, c’est un label jeune, qui a des Idées. I vaut mieux le taire chez eux que dans une multinationale. C’est une autre conception : un travail artisanal, une efficacité de multinationale, avec toujours un côté très humain. Mais la compagnie n’est qu’un véhicule, l’important c’est ce qu’il y a sur le disque – quatre compositions à toi, quatre à moi, des standards… Le premier soir au Petit Journal, c’était bien, mais le deuxième, le mercredi, ç’a été “une nuit pour les dieux”. Magique. J’étais épuisé après le concert, j’avais l’impression d’avoir tout donné. Ç’a été formidable. Il est rare que de tels moments soient enregistrés. Quitte à passer pour un prétentieux, je trouve ça vraiment formidable. Il y a à peu près trois heures de musique, et tout ce qui a été fait c’est.

EL Sauf dans la troisième ! J’étais un peu fatigué, il y a à boire et à manger… Moi, je n’ai pas signé avec Dreyfus parce que je veux rester libre. Que je travaille au coup par coup ne veut pas dire que je ne m’investis pas dans ce qui se fait. Dans nos rapports. Mais nos rapports… on ne peut pas les expliquer, sinon on n’aurait pas besoin de faire cette musique.

MP Oui… Tiens, quand j’ai enregistré Montélimar, où je joue de l’orgue et du piano, je pensais à toi… J’ai joué de l’orgue avant de faire du piano. J’avais huit-neuf ans, et je t’écoutais. J’avais été marqué par “No Smoking” de René Thomas. La première fois que je t’ai rencontré, je t’ai dit que je connaissais par cœur tous tes solos sur ce disque. « C’est vrai ? », tu m’as dit. Alors je les ai chantés. Je relevais tout ce que tu faisais. Et puis je cherchais – et je ne suis jamais arrivé – à avoir ton son. J’essayais avec les tirettes, je bricolais des fils, etc. Rien à faire. Depuis, tu m’as laissé jouer sur ton orgue et tu m’as expliqué, mais je n’ai pas encore essayé. C’est compliqué le son…

EL Difficile à définir, mais… Avant-hier, je prenais mon petit déjeuner à l’hôtel de France à Saint-Savin. Tout à coup, à la radio, on a entendu de la musique : c’était toi, c’était évident. Après la météo, ils nous l’ont confirmé. En bien le son, c’est ce qui fait qu’on t’a reconnu.

MP Le son, c’est aussi une façon de jouer. On arrive à imiter les grands maîtres parce que plus qu’un son, ils ont une couleur. Je peux imiter Bill Evans, Oscar Peterson, Erroll Garner, Art Tatum, Bud Powell, ou Eddy Louiss, même au piano. Au piano, tu as une façon de faire les harmonies, de jouer les basses qui t’est propre… tu ne mets pas vraiment les fondamentales… des quintes, des tierces… C’était très difficile pour moi, je ne suis pas habitué à ce genre de conception harmonique. C’est ça le son, une façon de jouer… J’ai fait de l’orgue jusqu’à treize-quatorze ans. J’avais une pédale pour le volume comme celle que j’utilise pour le piano et j’avais branché le pédalier sur les basses à la main – je faisais les basses à la main, comme toi. Tu as toujours fait partie de ma vie, au même titre que d’autres musiciens avec qui j’ai parfois eu l’occasion de jouer depuis. La première fois que je me suis retrouvé sur scène avec toi, je me pinçais, je ne pouvais pas croire que j’étais en train de jouer avec mon idole ! Montélimar, c’est la ville où j’ai habité de six à dix-huit ans. Nous avions un magasin de musique en bas…

EL Ah oui ? Avec ton père ?

MP Oui. Je travaillais dans le magasin, j’accordais les guitares, et je faisais la démonstration des orgues, tu sais ceux qui avaient des languettes et une boîte à rythmes… Quand des parents voulaient acheter un orgue à leur gosse, on me faisait descendre : « Tiens, Michel, tu fais une démonstration pour le monsieur ? » Je jouais, le mec achetait, et revenait quinze jours après en disant : « L’orgue ne marche plus. Quand mon fils en joue, c’est pas comme le vôtre ! » Sauf que moi j’en faisais dix heures par jour.

EL Je ne travaille pas beaucoup actuellement. Je réfléchis. Je suis bien. Quand j’aurai besoin de faire quelque chose, je le ferai. J’ai besoin de me régénérer. On a beaucoup joué, et on arrive un jour à une grande lassitude. Surtout quand on ne répète pas assez. Il y avait un type que j’aimais bien, c’était Art Simmons. Il a joué une vingtaine d’années au Living Room, et il répétait quand même une ou deux fois par semaine ! Ils avaient un potentiel incroyable. Ils pouvaient jouer au moins une semaine sans reprendre le même morceau… Bref, je réfléchis.

MP Moi, je tourne beaucoup actuellement, mais je vais arrêter en février. Je vais prendre au moins une année sabbatique. J’ai besoin de travailler mon piano. J’ai envie d’écrire, de vivre, d’avoir une vie d’homme normal : se lever le matin, jouer avec les enfants, regarder les animaux, aller au cinéma, m’occuper d’une femme… J’ai trente et un ans, j’ai fait ce métier pendant quinze ans, j’en ai un peu marre. Je donne un dernier coup de cravache et j’arrête.

EL Eh, tu arrêtes plus tôt que moi ! J’ai fait ça à cinquante et un ans !

MP Il me faut au moins un an pour refaire le plein.

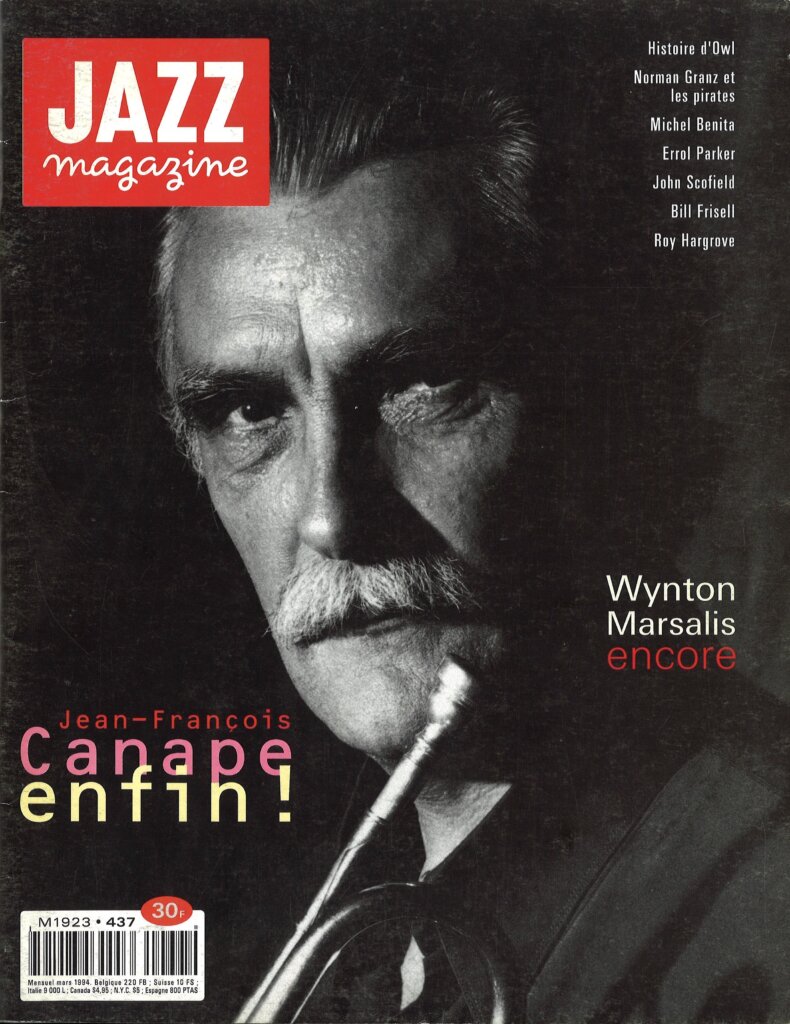

Extrait du N° 437 de Jazz Magazine, mai 1994

Au micro de Xavier Prévost, Michel Petrucciani racontait l’enregistreement de “Marvellous”, son premier disque pour son nouveau label, Dreyfus Jazz.

Jazz Magazine Le groupe de votre disque “Marvellous” est-il un septette ou un septuor ?

Michel Petrucciani Un trio, plus un quatuor, qui jouent ensemble. Nous avons appelé ce quatuor Graffiti parce que ça représente une décoration, une couleur particulière qui donne un style. J’écris la pièce (les murs, les fondations), le quatuor apporte les tableaux, les tapis, les fauteuils… Dans le disque, on a l’impression que le quatuor est là comme complément : il y a peu de dialogues entre trio et quatuor, sauf parfois des échanges mélodiques comme dans Hidden Joy… Je n’ai pas voulu trop en faire, par prudence. J’ai voulu écrire pour le quatuor comme pour un synthé, de façon plutôt rythmique, et éviter le côté sirupeux. J’ai écrit “à la table », et à l’ordinateur.

Ce n’est pas dangereux d’utiliser l’ordinateur dans un tel contexte ?

C’est le résultat qui compte, tous les moyens sont bons. J’ai éprouvé une certaine frustration à l’écoute du disque : j’attendais un conflit, fécond, entre le langage du quatuor et celui du trio… Je n’ai pas voulu faire ça, mais plutôt ajouter une nappe, une couleur particulière, au trio.

Pourquoi n’être pas allé chercher des éléments de langage dans la musique de quatuor du XXème siècle, chez Bartok, Berg ?

Pourquoi ne pas prendre des risques comme dans l’improvisation ? En règle générale, ma musique est simple et prudente. Même dans l’improvisation le risque est réfléchi, jamais inutile… Comment s’est fait le choix des partenaires de ce trio ? Quand j’ai quitté Blue Note pour travailler avec Francis Dreyfus, j’ai voulu marquer nettement la transition. D’où cette idée d’opposer la fragilité des cordes à la force physique, musicale, et surtout rythmique, du trio. Il fallait un batteur à la fois puissant et très musical : j’ai donc pensé à Tony Williams, peut-être le plus grand dans ce domaine. Il faut entendre comment il suit chaque mouvement des cordes ou du piano, avec quelle précision il va exactement où il faut aller. J’avais déjà travaillé avec Dave Holland, notamment pour le disque de Joe Lovano (“From The Soul”). C’est quelqu’un que j’adore. Et puis il a souvent joué avec Tony, il a une connaissance extraordinaire de l’harmonie et des cordes, car il est aussi violoncelliste.

Comment s’établit la relation égalitaire, de partenaire à partenaire, avec des musiciens qui devaient être pour vous, lorsque vous aviez 16 ans, des figures presque mythiques ?

Cela se fait pas à pas, sans que l’on s’en aperçoive. J’avais 24 ans lorsque je suis entré dans le groupe de Freddie Hubbard, en compagnie de Joe Henderson, Buster Williams et Billy Hart. J’étais le seul Européen, blanc, parmi eux qui se connaissaient depuis longtemps, et j’étais un peu étonné de me trouver au milieu de ces maîtres. Après cela devient naturel, un respect mutuel s’installe.

En mesurant le chemin parcouru depuis dix ans, peut-on envisager l’avenir, proche et lointain ?

Le prochain disque sera très différent, une période de renouveau un peu électrique. A plus long terme, je me vois, dans dix ans par exemple, composer de plus en plus, et provoquer des rencontres, communiquer avec des jeunes musiciens, faire des découvertes. J’ai eu beaucoup de chance : je suis arrivé à la fin d’une génération, j’ai côtoyé Dizzy, Sarah Vaughan, Miles… Je leur ai parlé, j’ai échangé des idées et joué avec eux. Aujourd’hui je vois arriver le jeune guitariste Nelson Veras, ou l’harmoniciste Olivier Ker Ourio, et ça me fait plaisir. Je sais que j’ai des choses à partager, à transmettre. Et puis je cherche un son. La musique à découvrir n’est pas dans les notes, dans les harmonies : tout a été fait, de Jelly Roll Morton à Miles, Bill Evans, Monk…. La découverte est plus dans le choix des sons. Ce que fait Prince : une découverte sonore. Je crois que l’avenir est de ce côté.

Vous reconnaissez-vous encore des maîtres, dans le domaine du piano ?

Herbie Hancock. C’est mon dieu vivant. Tous les autres, ceux qui sont morts, continuent d’être une inspiration profonde et journalière. Mais Herbie est quelqu’un que je côtoie. Il a une telle invention… C’est fabuleux !

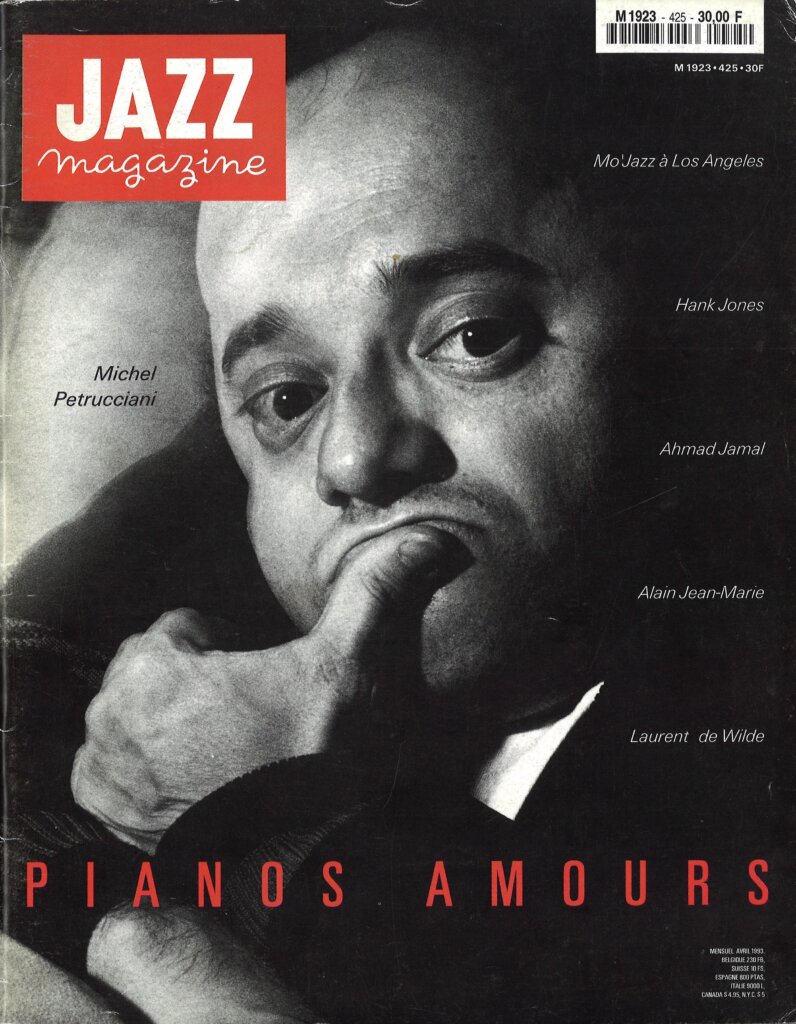

Extrait du N° 425 de Jazz Magazine, avril 1993

D’un groupe électrique au piano solo en acoustique, d’une musique binaire à un hommage à Duke Ellington : en avril 1993, Michel Petrucciani n’avait pas fini de « s’amuser » et de relever les défis. Fred Goaty était face à lui.

Jazz Magazine D’un disque, hier, plutôt binaire, “Playground”, à un hommage en piano solo, aujourd’hui, à Duke Ellington : est-ce une stratégie ou seulement un effet de vos changements d’humeur ?

Ce n’est pas une idée de producteur mais une idée d’artiste. Je n’avais pas envie de m’emmerder avec des arrangements, des musiciens, etc. Je voulais jouer la musique d’un homme que j’admire depuis vingt-cinq ans. J’avais déjà fait des disques en solo, mais je voulais cette fois un concept un peu plus fort, plus grand, solide. Jouer Duke, ça veut dire pas mal de travail, la connaissance de sa musique. Jouer Duke pas comme Duke mais comme Michel Petrucciani, c’est ça le plus gros travail.

Quel genre de travail ?

Il faut beaucoup aimer la musique de l’artiste, et la connaître au plus profond de soi-même. Quand ça fait partie de votre propre corps – les gens que j’admire font partie de moi, si je joue comme je joue aujourd’hui, c’est parce que je les ai appris, étudiés, comme un pianiste classique étudie Ravel, Stravinsky ou Chopin. Il faut avoir “digéré” la musique que l’on veut interpréter pour pouvoir la recréer à sa façon.

Les thèmes d’Ellington sont-ils plus ou moins difficiles à jouer que d’autres ?

Non, ils sont faciles. La musique d’Ellington est riche en harmonies et très belle en mélodies. Ça me convient très bien, j’adore ces deux aspects. J’adore les mélodies chantantes, celles qu’on peut se rappeler.

Chez Ellington, c’est plutôt l’orchestre ou le pianiste de l’orchestre que vous écoutez ?

C’est le pianiste de l’orchestre. Un de mes disques préférés de Duke, c’est “Money Jungle”, avec Charles Mingus et Max Roach. Là c’est Duke qui joue Duke, mais on entend le big band, ses arrangements, tout… C’est le pianiste que je joue, pas l’arrangeur. C’est pour ça que j’ai voulu jouer en solo et pas avec un grand orchestre les charts de Duke en les arrangeant à ma façon – c’aurait été presque copier, et beaucoup plus difficile.

Quelle différence entre vos premiers enregistrements en solo pour OWL et celui-ci ?

D’abord une différence de maturité. Dix ans après, il y a eu plein de concerts, d’heures de travail, de recherches. J’espère que dans dix ans je jouerai dix fois mieux… Dans mes disques Owl, il y avait une certaine fraîcheur, mais aujourd’hui c’est plus solide, plus concret, conceptualisé.

Quelle impression à l’écoute de l’enregistrement inédit publié l’an dernier par OWL ?

Publié avec mon accord, je tiens à le préciser. Je le trouve… mignon. Ça me fait sourire. Quand on voit un gosse de dix-neuf ans bien jouer, on dit que c’est bien, mais il faut qu’il travaille…

Depuis dix ans, quel est l’artiste qui vous a le plus impressionné ?

Prince. C’est vraiment la continuité de la musique. Aujourd’hui on a tout inventé, alors il faut trouver un style ou un son. Prince a trouvé un son, en faisant un amalgame, une “macédoine” de sons, qui est devenu le son Prince. C’est le Jimi Hendrix de l’an 2000. Il m’impressionne beaucoup, car de nos jours, découvrir, ce n’est pas évident. S’il fascine beaucoup de musiciens de jazz, ce n’est pas par hasard, puisque les jazzmen sont des créateurs, des gens qui cherchent des sons, une nouveauté. J’admire aussi Michael Jackson, mais pour d’autres raisons. C’est un meilleur danseur que Prince, meilleur showman, très belle voix, très bon interprète. Mais Prince détermine beaucoup plus l’avenir de la musique.

Quand vous jouez, ressentez-vous une différence entre le public américain et le français ?

Oui, il y a même une différence entre un public parisien et un public provincial, de ville en ville il y a des différences, parce que les gens sont différents. Chaque concert est différent. Pourquoi ? Je crois que ça dépend de l’activité culturelle d’une ville. A Paris, il y a plusieurs concerts par jour, et le public est beaucoup plus critique, à New York aussi. Dans une ville de province, le public est content de vous avoir, donc il sera un peu plus chaleureux, ne cherchera pas le moindre détail à la loupe…

Est-ce que ça change la façon de jouer, est-ce qu’on ne se laisse pas aller à quelque facilité, parfois ?

De toute façon je ne peux pas jouer de la même manière chaque soir. Même si je joue quatre soirs au même endroit, je ne joue jamais pareil.

La formule du piano solo est peut-être plus “difficile” à appréhender pour le public que vos dernières formations électriques…

Oui, mais elle est plus honnête. Là, on se met tout nu, c’est le one-man show : voilà ce que je sais faire, tout seul. Si je me plante, excusez-moi, mais je n’avais pas mon batteur ou mon bassiste pour me rattraper… Je pense d’ailleurs que je vais terminer l’année en solo, alors que j’avais des concerts prévus en trio et quartette. En solo, je réapprends à jouer, je m’amuse, et ma vie c’est ça. On est devant une montagne, on joue devant deux mille personnes : il faut les motiver, il faut “tenir” un public deux heures, pour qu’il ne s’ennuie pas. C’est très difficile… J’adore ça. Ma vie est difficile, ma musique est très simple et très difficile à la fois, parce que j’adore les défis…

Extrait du N° 406 de Jazz Magazine, juillet 1991

En un « déchiffrage percussif de la partition nuancée du pianiste », Aldo Romano et Michel prolongeaient un dialogue amorcé dix ans plus tôt et actualisé dans “Playground”, auquel le batteur avait participé. Deuxième épisode.

Aldo Romano Es-tu nostalgique ?

Michel Petrucciani Non, pas tellement. Je n’ai pas de regrets. Je dirais plutôt que j’ai de bons souvenirs. Je me souviens de tout ce que nous avons fait ensemble, quand nous nous sommes rencontrés, quand on écoutait des choses ensemble, tout ce que j’ai vraiment découvert… Avec mon père, j’avais appris… Il disait toujours : « Quand tu fais quelque chose, tu dois être le meilleur, sinon ce n’est pas la peine, tu vas te coucher. » C’est probablement à cause de lui que j’ai ce besoin de toujours faire mieux. Mais avec toi j’ai appris la musique, j’ai appris à écouter beaucoup de gens, beaucoup de styles, des choses différentes, j’ai appris à ressentir la musique, à la vivre. Avec mon père, c’était le côté intellectuel : lui, il explique tout, et il a raison. Il peut expliquer le phénomène Keith Jarrett, il peut expliquer Oscar Peterson… et il ne se plante jamais ! Pour moi il reste le critique absolu. S’il me dit : « mon fils, tu as fait un bon disque » je suis sauvé, même si dans les journaux on dit que c’est le disque le plus pourri du siècle : Il me suffit qu’il ait mis, lui, son tampon “lu et approuvé”… Il est vrai qu’on a eu de la chance : que j’aime, comme mon père, la musique. Je dirais même qu’il est plus passionné de musique que moi – il travaille beaucoup plus que moi ! Je suis un feignant, souvent j’en ai assez de la musique. Mon père, dès qu’il tombe du lit, il est à la guitare ! Treize, quatorze heures par jour ! Moi je préfère regarder la télé, jouer aux échecs… Toi, je crois que tu penses sans cesse à la musique… Mais quand je suis dans la musique, j’y suis vraiment, je vais au bout des choses… Quand je vais au supermarché, je n’en peux plus : je suis imprégné par les chansons qui sont diffusées sans interruption. Entre “deux bananes” et “trois yaourts”, j’entends tout, les basses, l’accompagnement… Je n’arrive pas à m’isoler de la musique quand elle est là. Et souvent tellement mauvaise !

Si des gens comme moi ont davantage besoin de se plonger constamment dans la musique, c’est peut-être aussi que pour eux ça n’est pas inné. Autodidactes, ils ont encore besoin d’apprendre…

Il faut dire que la batterie, quand on travaille seul, ça n’est ni facile ni gratifiant…

Ah, il n’y a pas de satisfaction immédiate. Ce sont des bruits de ferraille qui tombe, des poubelles… C’est pour ça qu’il y a peu de batteurs “mélodiques”. Quel boulot de sublimer ces bruits de casserole ! Voilà pourquoi je suis toujours affamé d’harmonies. Alors que le plus souvent on ne demande aux batteurs que d’être et de rester des batteurs…

Toi tu es un des rares batteurs à composer des choses intéressantes. Souvent, quand des batteurs essaient de composer, c’est à mourir d’ennui. Trois notes organisées comme un paradiddle… Art Blakey a eu l’intelligence de faire composer les autres.

Et toi, comment composes-tu ? Tu écris dans l’urgence, me semble-t-il…

C’est exact. Je ne compose que si j’ai une raison, un disque à faire. Comme je prends toujours mon pied à jouer All the Things You Are, je n’ai pas besoin de pondre “mon” truc. En général, j’ai une idée de style, de couleur, et de tempo – je sais que ça va être jazz-jazz, funky, plutôt brésilien, trois ou quatre temps… Je n’ai jamais écrit de cinq temps, ça ne me vient pas naturellement. Et puis quand j’écris, je pense toujours à quelqu’un. Je n’écris pas pour écrire, j’écris pour quelqu’un… Brazilian Suite n° 3 – le titre c’est pour me moquer des Américains avec leurs Rambo III et autres Rocky II – succède au n° 1 avec Roy Haynes et Gary Peacock et au n°2 dans “Music”, et je l’ai écrit en pensant à toi, à cause d’une couleur harmonique qui ressemble à quelque chose que tu aurais pu faire : mi bémol la bémol septième ré bémol sol septième, puis do septième et fa majeur… beaucoup plus espacé harmoniquement que ce que je fais habituellement…

Toi, ce serait plutôt un accord tous les deux temps ! C’est tout noir ! Dans ton disque, il y a deux ou trois morceaux de ce genre, mais ça a l’air facile parce que ça reste très mélodique, avec un paquet d’harmonies…

…et des tonalités à coucher dehors !

C’est précisément ce qui te distingue des autres pianistes, ces tonalités qui font de toi un instrumentiste qui “chante”.

Ça c’est l’influence de la guitare, de tous les guitaristes que j’ai écoutés étant enfant, mon père encore, [Tal] Farlow, [Barney] Kessel… Wes Montgomery vers la fin, quand il commençait à jouer des trucs des Beatles… Mon frère Philippe aussi, qui m’a fait découvrir des guitaristes de rock, Jeff Beck, Allan Holdsworth… Beck, pour moi, c’est le Wes Montgomery du rock and roll. Il chante. Il y a dans un de ses disques, “Blow By Blow”, un morceau, un cinq temps, que j’aimerais refaire, avec le même arrangement… Et puis aussi, quand je compose, je chante, je cherche la tonalité vocalement, avant de passer au piano… et c’est toujours la, ré, sol, si … Ce qui conditionne même mon improvisation. Or tu ne peux pas improviser en si, tu ne peux pas entrer dans les stéréotypes des pianistes de jazz dès que tu attaques ré bémol, sol, la, mi, si … Ce sont donc d’autres phrases qui viennent. Keith [Jarrett] va un peu dans ce sens…

D’ailleurs il joue de la guitare. Ça donne une couleur plus “populaire”, plus facile pour les gens, mais beaucoup plus difficile pour un pianiste…

D’autant que j’essaie d’écrire comme un standard. Pour les accords de passage, ça passe par des trucs pas possibles, do dièse, la bémol septième… si majeur… fa dièse mineur septième… Et puis j’aime beaucoup la quinte bémol parce que ça fait pleurer, c’est mon côté italien, j’en mets partout, même un peu trop.

Depuis combien de temps joues-tu avec ton orchestre actuel ?

Avec Andy [McKee], ça fait cinq ans, avec Victor [Lewis] deux ans et demi et avec Adam [Holzmann] un an… Avant j’avais joué avec Palle [Danielsson] et Elliott [Zigmund] pendant quatre ans. J’étais resté quatre ans aussi avec Charles Lloyd… J’essaie d’aller jusqu’au bout, d’approfondir chaque formule… Avec Charles Lloyd, c’était le pied, il y avait un côté “énergie”.

Le fait qu’il soit toujours très mal accordé ne te gênait pas ?

Ça ne me dérangeait pas. Et puis ça ne dure pas – il a quand même des oreilles. Ce qu’il a de formidable, c’est une façon de faire jouer les autres, de leur faire donner le meilleur d’eux-mêmes, physiquement même… Ce qui est marrant, c’est qu’il a écrit deux ou trois choses mais il n’a jamais composé tout seul, il s’est fait aider, par moi par exemple. Savoir se faire aider, c’est un talent… Jarrett pourrait en dire autant – il a lui aussi aidé Lloyd à composer… Mais je crois que Lloyd l’a aidé à “sortir” son style.

Qui d’autre a eu pour toi une telle importance ? Wayne Shorter ?

Non… Jim Hall surtout ! Un génie de l’harmonie ! Il m’a appris à écouter aussi. Jouer avec un guitariste, c’est presque aussi difficile que jouer avec un autre pianiste : tout d’un coup, tu as des doigts partout ! Il est facile de se rencontrer harmoniquement mais une note peut faire tout casser. Si le guitariste sort un fa majeur, suit une quinte bémol, et tu mets une quinte naturelle, ça va tout gâcher. C’est de la jonglerie, ou un jeu d’anagrammes… C’est un autre plaisir, moins basé sur l’énergie. Avec Lloyd, c’était plutôt de la boxe, et avec Jim une partie d’échecs… Et puis il y a toi, qui m’as fait découvrir les vraies joies de la musique… Le problème avec des gens comme Wayne Shorter, c’est qu’ils ne s’investissent pas : ils font un boulot. Ils jouent formidablement bien, mais avec une sorte de distance, ça n’est pas leur groupe, ça n’est pas “leur” disque. Et puis Wayne est devenu de plus en plus compositeur, ça se sent même dans son jeu… Avec Roy Haynes, ç’a été formidable. Il y a eu une grande amitié. Avec lui je me suis vraiment amusé…Dans la piscine de l’hôtel, après le concert, alors qu’on ne savait nager ni l’un ni l’autre… Et il était toujours dans une forme éblouissante… Comme il connaît les paroles de toutes les chansons, il en glisse sans cesse des extraits dans la conversation. Il m’avait d’ailleurs conseillé d’apprendre les paroles des standards, disant que ça m’aiderait. Je me souviens, dans le bus, entre deux festivals, je fredonnais I Love You … Il a hurlé : « Non ! Si tu connaissais les paroles, tu ne ferais pas do deux fois ! » Maintenant je fais attention. Je me suis fait envoyer les paroles de Lush Life et These Foolish Things … Un qui m’a beaucoup impressionné, c’est Stanley Clarke à l’occasion du Manhattan Project, avec Lenny White, Gil Goldstein, Pete Levin, en décembre 1989. Il me faisait tellement plaisir que je m’arrêtais de jouer pour l’écouter. C’était beau, et curieusement ça ne m’a pas fait le même effet quand j’ai écouté le disque. Mais jouer avec, être au milieu de ça, c’est formidable ! De plus, là j’ai pu constater l’aspect positif des États-Unis : l’efficacité. Pour ce “projet”, tout était merveilleusement organisé. Ils sont venus me chercher à l’aéroport : direction le studio. Là, pendant quatre heures, ils m’ont fait écouter les bandes, m’ont passé les partitions. Donc je savais déjà tout le lendemain quand on a commencé de répéter, quatorze heures sur cinq ou six morceaux ! On n’en pouvait plus. Le troisième jour, on a fait le concert qui a été enregistré. Quand ç’a été fini, ils nous ont dit : « Venez écouter, c’est super ! » On a répondu : « Non, merci, on se souvient de ce qu’on a joué. Envoyez-nous la cassette dans six mois. » On a dû les vexer…

A propos du disque que tu viens de terminer, je dois t’avouer qu’au moment de faire ce morceau [Rachid] j’ai eu un trac monstrueux. Depuis trois jours, j’avais entendu tout ce qui s’était fait, et qui était très bien. Je me suis demandé : qu’est-ce que je vais pouvoir apporter ? Et avec ma personnalité… Sans ma batterie, sans mes cymbales, j’aurais pu me planter complètement…

Il faut dire aussi que la production ne voyait pas très bien pourquoi j’avais souhaité ta présence pendant tout l’enregistrement. C’est que je voulais que tu me prêtes tes oreilles, je voulais quelqu’un qui connaisse ma musique, qui me connaisse moi, et qui soit très musicien, qui connaisse mon amour des standards, mon goût du chant… parce que c’était un projet très nouveau, j’avais un peu peur… Et je voulais aussi que tu joues, dans ce style qui est le tien, plus ternaire, et qui me convient bien, un style qui n’est pas anonyme, interchangeable…

C’était un peu notre anniversaire discographique, puisqu’à deux mois près ça fait dix ans qu’on a enregistré pour la première fois ensemble…

Extrait du N° 406 de Jazz Magazine, juillet 1991

En un « déchiffrage percussif de la partition nuancée du pianiste », Aldo Romano et Michel prolongeaient un dialogue amorcé dix ans plus tôt et actualisé dans “Playground”, auquel le batteur avait participé. Premier épisode.

Aldo Romano Le disque que tu viens d’enregistrer, “Playground”, est le deuxième où tu illustres – au sens large – une sorte de “world music”, c’est-à-dire sans t’enfermer ou te limiter dans un genre. D’où une musique “jazzée” plutôt que strictement “jazz”. Certaines choses qu’annonçait “Music”, là tu les affirmes….

Michel Petrucciani En fait, d’être allé plus loin dans ce style, avec plus de rythme, plus de percussions, plus de synthétiseur, et des mélodies assez suggestives, ça m’a fait redécouvrir l’amour que j’ai du jazz, de la belle ballade harmoniquement complexe… Mais j’avais envie de faire un tel disque. Il est possible que je continue dans cette voie, mais avec une dimension plus acide, plus hard dans les sonorités. Ou alors je ferai un disque en solo, ou en trio, quelque chose de très naturel, avec des standards… Le problème aujourd’hui pour les jeunes pianistes, c’est que Keith Jarrett a un peu pris un monopole. Si demain tu fais un disque de standards, on risque de dire : Jarrett a déjà fait ça…

Avant Keith, nombre de pianistes avaient joué en trio, et des standards ! Ce n’est pas parce qu’il le fait aussi que ça doit t’arrêter…

Avec cette nuance que pour les pianistes dont tu parles, jouer des standards en trio faisait partie de leur style, de leur époque. Tandis que Keith a renouvelé une formule, ancienne, qui ne lui appartenait pas. Du coup il se l’est un peu appropriée. Il y a donc le risque pour un pianiste jeune d’être accusé de copier… D’autant que – depuis que tu viens régulièrement aux Etats-Unis, tu as dû t’en rendre compte – contrairement à ce qu’on croit en Europe, il ne se passe pas grand-chose ici, musicalement. Or ce qui m’intéresse, c’est de trouver un son nouveau, d’en finir avec les formules rabâchées – ce qu’on entend partout ici. Hier on a regardé à la télé la remise des Grammy Awards, et tu as vu le jeune chanteur qui a été récompensé…

…un très minable imitateur de Frank Sinatra !

…et il a une vingtaine d’années ! Quant au jazz, on donne un prix à Oscar Peterson, un très très grand musicien mais on ne peut pas dire qu’un tel palmarès rende compte de ce qui se passe vraiment. Il y a pourtant des choses qui se passent, mais underground…

L’autre soir, j’ai entendu, en duo avec un bassiste, un pianiste qui avait joué chez Art Blakey. Ils doivent avoir l’un et l’autre une vingtaine d’années, et ils jouaient de la vieille musique…

C’est vrai qu’ici en ce moment on a l’impression que le “renouveau” du jazz, c’est de jouer comme les vieux. C’est la tendance Wynton Marsalis, qui est pourtant un formidable musicien. Mais si j’ai envie d’écouter ce style de trompette, j’irai plutôt m’acheter “Miles à Antibes” ou l’enregistrement du dernier concert de Miles avec Coltrane.

C’est peut-être aussi pour des raisons commerciales : dans le jazz, c’est apparemment ce style qui se vend le mieux en ce moment… Mais toi qui parles souvent de la musique en termes de plaisir, d’envie, de désir, t’arrive-t-il aussi de considérer ce que tu joues d’un point de vue philosophique, éthique ? Te demandes-tu si tu as le droit ou non de faire certaines choses, dans la mesure où faire de la musique peut être également une “mission”, et qui ne fait pas forcément plaisir ?

La musique pour moi c’est presque un Dieu, tu sais, un Dieu avec lequel il ne faut pas tricher. Il faut être très clair dans son âme, être sûr que ce qu’on fait c’est ce qu’on avait vraiment envie de faire…

Et puis l’artiste, surtout s’il commence d’être un peu connu, a une “responsabilité” vis-à-vis des gens qui l’écoutent, il indique une direction…

Je ne pense même pas à ça, je pense par rapport à moi : est-ce que je suis heureux, content de ce que j’ai fait, profondément en accord avec moi-même ? Est-ce ce solo que je voulais faire ! Sinon, j’ai l’impression de m’être menti. Car plus on grandit musicalement, plus on a de responsabilité par rapport à soi-même. Une erreur pianistique, une erreur de tempo, ça n’est pas grave, nous sommes humains : ce qui est grave c’est de faire une faute profonde dans le choix des couleurs. En ce moment, par exemple, je ne suis pas parfaitement content de ce que j’ai fait dans la continuité de “Music” – c’est pourquoi il y aura peut-être encore un autre disque, pour un autre disque, pour fermer la boucle…

Dans ce genre de musique, on devrait pouvoir trouver certaine liberté de forme – ce qu’on trouve dans le jazz… Moi qui sais, pour l’avoir vu souvent, comment tu travailles, de façon plutôt “aérée”, j’ai l’impression, là, qu’il t’a fallu vraiment “aller au charbon”, que ç’a été un gros boulot…

C’est vrai, et c’est une bonne chose ! Finalement c’est assez facile de se laisser aller, d’être beau et généreux. J’ai toujours joué du piano, à neuf ans je jouais le blues… Depuis une dizaine d’années j’ai beaucoup donné. J’arrive maintenant à la trentaine, je ne suis plus “le jeune génie” ou “la découverte de l’année”. Il faut concentrer tout ça, ne plus se disperser, c’est plus difficile… Alors qu’on dit toujours que le plus dur, les années de “galère”, ça correspond aux débuts. En fait, ce sont les meilleures années ! Parce qu’il n’y a pas que ça une fois qu’on est plus “installé”, plus reconnu, il y a tout le reste, l’aspect business – “Music” a bien marché, environ trente-cinq mille exemplaires vendus, ça veut dire que le prochain doit faire mieux… C’est très angoissant, parce que je veux chaque fois faire mieux – c’est une envie que j’ai toujours eue. En un sens, je suis content de n’avoir pas eu un succès tel que celui de Bobby McFerrin, qui a vendu des millions de disques et qui aura beaucoup de mal à faire mieux…

Lors de précédentes interviews, avec des musiciens américains, j’ai eu beaucoup de mal à obtenir des commentaires sur les Etats-Unis, sur la situation sociale, sur des choses qui malgré tout ont une incidence sur la musique… Par rapport à ce qui se passait il y a quelques années, par exemple, il me semble qu’à New York – la ville du jazz ! – il y a moins de créativité, moins de “pêche”…

A mon avis, comme ils ne connaissent pas autre chose, pour eux tout va bien, ce qui se passe est normal… D’autre part je crois, mais je me trompe peut-être, que les Américains ont un peu perdu le goût du pari, du risque. Dans le domaine artistique, ils ne jouent que sur les numéros sûrs. Des clubs comme le Blue Note n’engagent que des vedettes bien établies… Rien de nouveau, rien de frais… Mais en tant que père de famille j’ai maintenant un autre regard sur New York et les Etats-Unis, je suis confronté à d’autres problèmes. L’éducation, par exemple, est catastrophique. Pour préserver ses enfants de la drogue, de la violence, d’un enseignement insuffisant, il faut gagner beaucoup d’argent. Et ne parlons pas du médical ! L’autre jour, je me suis cassé le bras : je suis allé me faire soigner à Paris. S’il arrive quelque chose de grave à ma femme, à mes enfants ou à moi, on ne se fera jamais soigner ici… En fait, il va y avoir encore plus de clochards, plus de crack, plus de sida… La drogue aujourd’hui, on dirait que ça fait partie de la vie américaine… Au début ce climat ne me déplaisait pas, c’était nouveau. Mais quand tu deviens père de famille, et si tu décides d’être un père responsable, ta vie change. Et c’est ce que je veux être, tout en continuant de faire ce que j’aime, en gardant la folie. Mon travail sur moi-même c’est de trouver cet équilibre, de pouvoir délirer à certains moments et d’être sage, même un peu square, avec mes enfants. Car tout le monde est un peu fou, tout le monde est capable de délirer. Donc c’est le contraire qu’il faut enseigner aux enfants. Le reste, ils pourront l’apprendre sans moi… Moi j’ai eu un père plutôt sévère, ça ne m’a pas empêché de faire des bêtises quand j’ai eu 18 ans. J’aime me lancer, essayer des choses nouvelles, prendre des risques…

Extrait du N° 373 de Jazz Magazine, juillet 1988

L’enfant prodige devenu vedette américaine jouait alors en compagnie des meilleurs partenaires dont puisse rêver un pianiste : Gary Peacock à la basse et Roy Haynes ! Il était cette fois au micro de Fara C.

Jazz Magazine Vous travaillez en trio depuis huit ans, Michel Petrucciani…