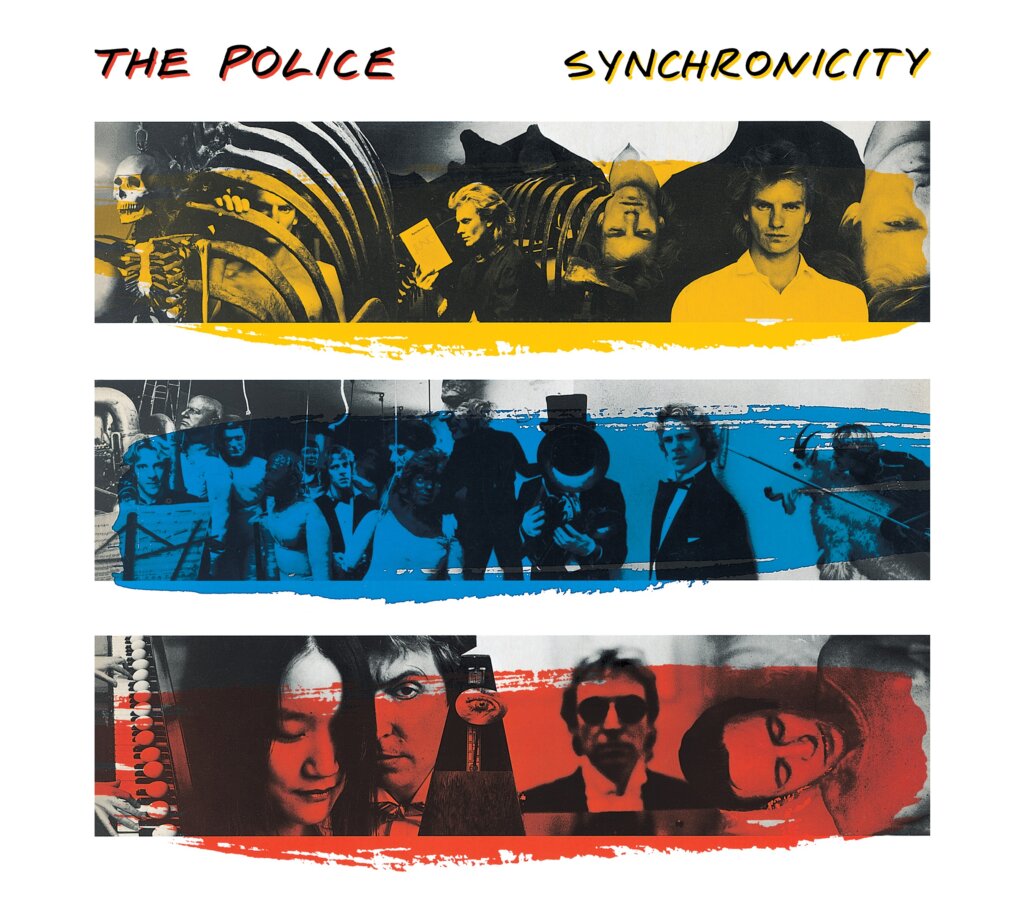

Enfin ! “Synchronicity”, chef-d’œuvre de The Police millésime 1983, est réédité en coffret Super Deluxe. Visite guidée exclusive.

Par Fred Goaty

Entre octobre et novembre 1982, tandis que sur notre platine tournait encore en rotation lourde “Ghost In The Machine”, le quatrième album de The Police, nos Beatles à nous, ados des années 1980 et enfants des années 1970, Sting travaillait déjà à son successeur aux Utopia Studios de Londres. Avec Andy Summers à la guitare et Stewart Copeland à la batterie ? Non. Tout seul. Avec sa basse, une guitare, son saxophone, des synthétiseurs et une boîte à rythmes. Le génie du songwriting ? Il était en option, mais il l’avait prise dès le premier album du trio au sein duquel il s’imposa d’emblée comme l’auteur et le compositeur principal : Roxanne, ça vous dit quelque chose, non ? Et comme si Walking On The Moon, Message In A Bottle, Don’t Stand So Close To Me, Driven To Tears, Every Little She Does Is Magic ou encore Demolition Man ne suffisaient pas, il avait encore trempé sa plume dans l’encre d’or et mis en forme dans sa solitude créative – avec l’ingénieur du son Pete Smith – Synchronicity I et II, Walking In Your Footstep, Murder By Numbers et les quatre merveilles qui feront de la seconde face de “Synchronicity” (titre inspiré par le livre Carl Jung, Synchronicity: An Acausal Connecting Principle) un sommet de perfection pop inégalable et inégalé : Every Breathe You Take, King Of Pain, Wrapped Around Your Fingers et Tea In Sahara.

Ces démos passionnantes et impressionnantes de maîtrise musicale figurent dans le coffret récemment parvenu dans les bureaux de Salon de Muziq ; il porte fort logiquement le même titre que le 33-tours original cité plus haut. C’est la première fois qu’un disque de The Police bénéficie d’un traitement “Super Deluxe”, et il faut le dire haut et fort : ce magnifique coffret au design très réussi est du niveau de ceux publiés ces dernières années par les membres survivants ou les estates de Led Zeppelin, Prince, King Crimson ou The Band. Son contenu est d’une telle richesse qu’il en a modifié profondément la perception qu’on avait de cet album qui, en son temps, nous fascina dès la première écoute, par l’énergie que dégageait la première face et le côté envoûtant de la seconde, que d’aucuns considèrent comme l‘a première l’épisode 1 des aventures en solo de Sting – ce qui revient à faire fi de la grandeur de ses deux compères et à négliger la singulière alchimie qui unissait ces trois fortes, très fortes personnalités dont la créativité semblait être en permanence alimentée par la tension créative qui régnait entre elles.

Le CD 1 contient les dix chansons du 33-tours original, plus Murder By Numbers, face b du 45-tours d’Every Breathe You Take qui fut ajoutée au track listing dès la première version CD de “Synchronicity” [et sur la cassette, nous informe un lecteur attentif habitué du Salon de Muziq, NDLR]. (On se souvient que Sting, en 1988, fut invité à chanter Murder By Numbers sur scène par Frank Zappa, et qu’il en garde un souvenir ému : nous aussi, puisqu’elle figure dans “Broadway The Hard Way” du Génial Moustachu, pour lequel Sting avait beaucoup d’admiration.)

Le CD 2 s’attarde via treize pistes sur les nombreuses faces b d’époque, entre inédits (I Burn For You, Someone To Talk To, la miraculeuse Once Upon A Daydream, qui aurait largement mérité d’être sur l’album), versions instrumentales, revisitées (Every Bomb You Make, entendue en juin dans un épisode de la série télévisée satirique Spitting Image) et live (Message In A Bottle, Walking On The Moon, Wrapped Around Your Fingers…).

Les CD 5 et 6 sont occupés par le concert du 10 septembre 1983 donné par le trio au Oakland-Alameda County Coliseum. La set list est un concentré d’histoire : celle d’un groupe au sommet de son art.

Nous avons gardé le meilleur pour la fin avec les CD 3 et 4, qui à travers trente-six inédits nous ont fait voir autant de chandelles (sinon plus). C’est là que l’on plonge au cœur de la création, grâce à la présence de plusieurs versions pour chaque chanson (alternates, instrumentales, et bien sûr les démos enregistrées par Sting à l’automne 1982). Dans d’autres coffrets, la profusion de démos et autres alternate takes est là pour faire le nombre mais, ici, l’affaire est toute autre : chaque chanson de l’album original est à l’honneur, et de la version très electro pop de Murder By Numbers à l’alternate de Mother, folie kingcrimsonio-captainbeefheartienne d’Andy Summers en passant par l’extended version de Synchronicity II, on ne sait presque plus où donner du tympan tant la diversité est grande et les surprises abondent, jusqu’à ces deux renversantes versions de Oh My God (plages 7 et 8), la première hyper funky – les admirateurs de Stewart Copeland vont tomber de leur chaise –, le seconde sertie de la partie de synthés que Sting utilisera finalement pour Walking In Your Footsteps.

Enfin, impossible de ne pas souligner la qualité du livret de 62 pages, illustré par de très nombreuses photos et une quantité pas moins impressionnante de pochettes rares (33-tours, 45-tours, maxi 45-tours…). Qualités visuelles et graphiques auxquelles répond l’excellence de l’essai signé Jason Draper, qui a fait parler les trois policemen pour revenir sur ce quinquennat de règne pop conclu avec la sortie de “Synchronicity” et la tournée mondiale qui la suivit – votre humble serviteur a eu le bonheur de voir le trio au Vélodrome de La Cipale, à Vincennes, le 21 septembre 1983… Mais comme dit Sting, « Je pense que nous avons fini au sommet, notre légende est intacte… Ça ne pouvait pas être mieux que ça ». Pour The Police, non, mais pour Sting, quelques grands épisodes furent ajoutés à cette saga musicale. Mais c’est une autre histoire…

Voilà, on attend désormais des coffrets aussi réussis pour les quatre autres albums de The Police et, dans la foulée, ceux de Sting. D’avance merci. Mais en attendant, vous l’aurez compris : celui-ci est indispensable.

COFFRET The Police : “Synchronicity” (6 CD A&M Records / Universal, sortie le 26 juillet). Une enveloppe contient quatre tirage N&B à encadrer. La version 4 LP ne contient pas le live à l’Oakland-Alameda County Coliseum ; la double CD contient l’album original plus le live à l’Oakland-Alameda County Coliseum. Un picture disc en édition limité sera également disponible.

Le grand saxophonist alto natif de Tampa, Floride, s’est éteint ce dimanche 12 mai. Fred Goaty se souvient de lui.

Vous en connaissez beaucoup des saxophonistes qui ont aussi bien enregistré avec Stevie Wonder, Gil Evans, Miles Davis, Jaco Pastorius, Donald Fagen, les Rolling Stones, Steely Dan, James Brown, Carly Simon, John McLaughlin, B.B. King, Sting, John Scofield, Mose Allison, les Eagles, Marcus Miller, Eric Clapton, Tim Berne, Elton John, Bonnie Raitt, Hiram Bullock, Larry Carlton, Esther Phillips, Billy Joel, Bruce Springsteen, Linda Ronstadt, Eddie Palmieri, Aretha Franklin, Roger Waters, Cat Stevens, Dr. John, Tommy Bolin, David Bowie, Paul Simon, les Brecker Brothers, Steve Khan, Bob Berg, Bill LaBounty, Mike Stern, Roberta Flack, Mick Jagger, Garland Jeffreys, George Benson, Paul Butterfield, Bob James, Joe Beck, Dave Grusin, Tony Williams, Larry Coryell, James Taylor, Chaka Khan et Toto ?

Moi non plus.

Si, il y en a un autre, son grand ami et frère de musique : Michael Brecker.

David Sanborn est mort hier, le dimanche 12 mai. Sur son compte Instagram, on peut lire ce message : « It is with sad and heavy hearts that we convey to you the loss of internationally renowned, six time Grammy Award-winning, saxophonist, David Sanborn. Mr. Sanborn passed Sunday afternoon, May 12th, after an extended battle with prostate cancer with complications.Mr. Sanborn had been dealing with prostate cancer since 2018, but had been able to maintain his normal schedule of concerts until just recently. Indeed he already had concerts scheduled into 2025. David Sanborn was a seminal figure in contemporary pop and jazz music. It has been said that he “put the saxophone back into Rock ’n Roll.” »

J’ai eu le bonheur de voir David Sanborn maintes fois sur scène, dès le milieu des années 1980. Un autre merveilleux fantôme jouait alors de la guitare à ses côtés, Hiram Bullock, parti, lui, il y a bien longtemps, en 2008. À ses concerts, je retrouvais beaucoup de jazzfans de mon âge – 20 ans tout au plus – qui, comme moi, avaient une profonde admiration pour lui. Les puristes n’aimaient guère ce jazz mâtiné de pop, de funk et de soul ; nous n’avions que faire des puristes.

Notre enthousiasme, notre fascination, notre amour pour sa sonorité si chantante et si puissante étaient plus forts que tout ; ses musiciens d’exception nous impressionnaient, son répertoire, truffé de compositions d’un certain Marcus Miller, c’était notre pop music instrumentale à nous : on achetait tous ses disques. On aimait tous ses disques. On aimait tous les musiciens qui jouaient sur ses disques, les plus grands des années 1970 et 1980 – la liste est trop longue, mais s’il fallait n’en citer qu’un, ce serait évidemment Marcus Miller, qui lui offrit tant de compositions mémorables, sans parler de ses talents de bassiste et de producteur.

Quelques années plus tard, en 1992, j’ai eu le privilège de l’interviewer une première fois pour Jazz Magazine. Il venait de publier l’un de ses meilleurs disques, “Upfront”, celui avec cette incroyable reprise de Ramblin’ d’Ornette Coleman. Je lui avais, je m’en souviens, dit toute mon admiration et, dès lors, nous étions restés en contact d’une manière ou d’une autre.

En 2005, j’étais allé à Londres pour la sortie du magnifique “Closer”. Interview promo ? Pas le genre du monsieur. Nous avions traversé une petite partie de sa discographie qu’il commentait en réécoutant quelques disques auxquels il avait contribué – Gil Evans, Paul Butterfield, Stevie Wonder, David Bowie, Ian Hunter, Larry Goldings, Tim Berne… –, et bien sûr les siens. Un moment inoubliable pour une cover story Jazz Magazine (n° 563, octobre 2005).

Plus tard encore, des conversations sans fin au bar de son hôtel parisien préféré, La Trémoille ; des ballades dans la Capitale pour écumer les magasins de disques (il cherchait des vieux Sidney Bechet avec Muggsy Spanier) ; des concerts dans des grandes salles, des festivals, des clubs (comme au Duc des Lombards), des émissions de télé (One Shot Not de Manu Katché)…

Ces dernières années, David Sanborn s’était fait plus rare. “Time And The River”, paru en 2015 et produit par Marcus Miller, restera comme l’ultime opus d’une série – culte – qui avait démarré quarante ans plus tôt avec le bien nommé “Takin’ Off”, auquel avaient succédé une kyrielle d’albums, dont le merveilleux “Straight To The Heart” de 1984, disque-phare de toute une génération ; elle pleure son sax heroe qui avait traversé tant d’épreuves dans la vie – la polio a failli l’emporter dans sa jeunesse et, plus tard, les excès des années 1970 aussi –, et qui n’avait jamais oublié que c’est en voyant Hank Crawford jouer avec Ray Charles qu’il eut une révélation.

David Sanborn était très sévère, voire impitoyable avec lui-même. Il avait tort ! En son for intérieur, il savait bien que tout au long de sa carrière il avait touché des millions d’amateurs de musique. Mais l’humilité, cet orgueil des grands angoissés, n’était pas la moindre de ses qualités. Il nous manquera. Non : il nous manque déjà beaucoup.

PS : Nous republierons très bientôt ici-même le grand entretien réalisé en 2005 à Londres

Photos : X/DR