À l’affiche du 17 mars : Le Chris McGregor’s Brotherhood of Breath

Coronavirus oblige, voici ces pages réduites au silence qui a gagné les salles de concert. Mais un 17 mars sans concert, c’est trop triste. Remontons dans le temps jusqu’au 17 mars 1975, un dimanche. Au Tinqueux, dans la banlieue de Reims, Franck Bergerot, alors sous les drapeaux et rentrant de permission, entendit le Brotherhood of Breath de Chris McGregor. Il ne s’en est jamais totalement remis.

Encore un souvenir personnel. On ne réformait plus comme dans l’immédiat après soixante-huit, et bien que fraîchement opéré, j’avais été appelé sous les drapeaux, avec tous les égards dus à un handicap somme toute assez modeste. Après un mois de classe au cours duquel, pour m’éviter tout exercice dangereux, on me confia à un plombier du civil qui me délégua les tâches de débouchage de latrines – l’adjudant de service ayant veillé à me confisquer les gants qui m’avaient été donnés par le professionnel, je parvins tout de même à extirper d’un siphon un béret avec son insigne qui mijotait là depuis quelques jours –, on m’envoya à Reims, dans une petit unité de transmission, au Quartier Chatelus qui, dominé de la haute enceinte d’une prison, semblait abandonné du reste des forces armées.

On m’y dispensa de tout… ne sachant que faire de moi, mais en me conseillant de ne pas paraître oisif. A force d’explorer les bâtiments un bouquin en poche à la recherche d’un recoin où planquer mon inactivité et de ne pas être dérangé dans ma lecture, je finis par être accueilli par une demi douzaine d’appelés, qui glandaient dans un petit atelier, se répétant en boucle les sketches de Coluche avec un accent chtimi à couper au couteau. Un dénommé Leleu au visage rubicond y régnait comme un bouddha, du haut d’un fauteuil de coiffeur dont il actionnait constamment la pédale pour monter et descendre comme au manège. Parfois, à l’approche d’un “croq”, l’alerte étant donnée, chacun improvisait une tâche, l’un sciant l’établi, l’autre soudant l’étau, un autre encore attaquant le mur à la perceuse… Leleu engueulant l’un et l’autre, pour faire valoir son grade supérieur dont je n’ai jamais su exactement la nature.

Au bout de quelques temps, on me plaça au central téléphonique. Un autre deuxième classe et moi-même y dormions à tour de rôle sur la couchette sous laquelle j’avais pu ranger une valise pleine de vieux numéros de numéros de Jazz Magazine. Ainsi, entre deux appels téléphoniques, je pouvais me faire une culture jazzistique à bon compte. Tous les matins, je sonnais le réveil “au clairon” à l’aide d’un magnétophone, énorme parallélépipède métallique couronné de deux minuscules bobineaux. De temps en temps, la bande cassait et il me fallait, après avoir incisé l’endroit défectueux, la réparer d’un bout de scotch. Coupe après coupe, la durée de la sonnerie, dont l’enregistrement n’était déjà pas bien fameux, se réduisait et le jour de ma libération, lorsque je lançai la bande, on entendit dans tout le quartier le clairon faire une espèce de “Tiroulitirlipruitch”. Le soir, après le rassemblement pour la descente des couleurs, on se rassemblait devant ma fenêtre pour me demander si je n’avais pas de la lecture. Je tendais mes Jazz Magazine que l’on considérait avec perplexité, jusqu’au jour où je découvris dissimulée entre matelas et sommier une réserve de revues d’un tout autre intérêt pour de jeunes gens confinés dans un univers exclusivement masculin. Parfois, on me demandait de jouer un petit air. Alors, je sortais mon violon et leur jouais une petite suite de reels ou de jigs irlandais qui les rendait hilares, jusque à ce le sergent de semaine n’ouvre le volet qui séparait le central de son bureau pour me demander d’un ton rogue : « T’as pas autre chose ? »

Un jour, je fus réveillé à quatre heures du matin pour un exercice d’alerte, charge à moi de sonner l’alarme. À huit heures, tout le contenu de la caserne était chargé dans les camions et l’unité prête à partir. On avait ciré les pneus des camions, “gasoilé” les carrosseries et les bâches. Ça reluisait joliment sous le soleil du matin. Un lieutenant était entré au central arnaché si impeccablement pour ce départ en campagne que, ne pouvant se baisser, il m’avait demandé de redonner un coup de brosse sur ses rangers. J’aurais pu me voir dedans. Notre chef de corps, le Lieutenant-Colonel Potiron, une grosse légume, arriva, un filet à provision camouflant son casque, et félicita ses hommes : « On les aura ! » Qui ça ? Les Viets ? Non, les Arabes qui allaient nous couper le pétrole. Comme ferait-on pour “gasoiler” les camions ?

Pour le reste, c’était une vie tranquille. J’écrivais de longues lettres qui faisaient l’admiration de mon compagnon de central, à tel point qu’il me demanda d’écrire à sa place des lettres à sa fiancée dont, pour m’inspirer, il m’avait montré la photo, une fort jolie Sarde. Des années plus tard, il retrouva mon numéro de téléphone et me passa celle qui était devenue son épouse. Elle me remercia chaleureusement pour mes lettres et m’annonça qu’ils avaient appelé leur fils Franck.

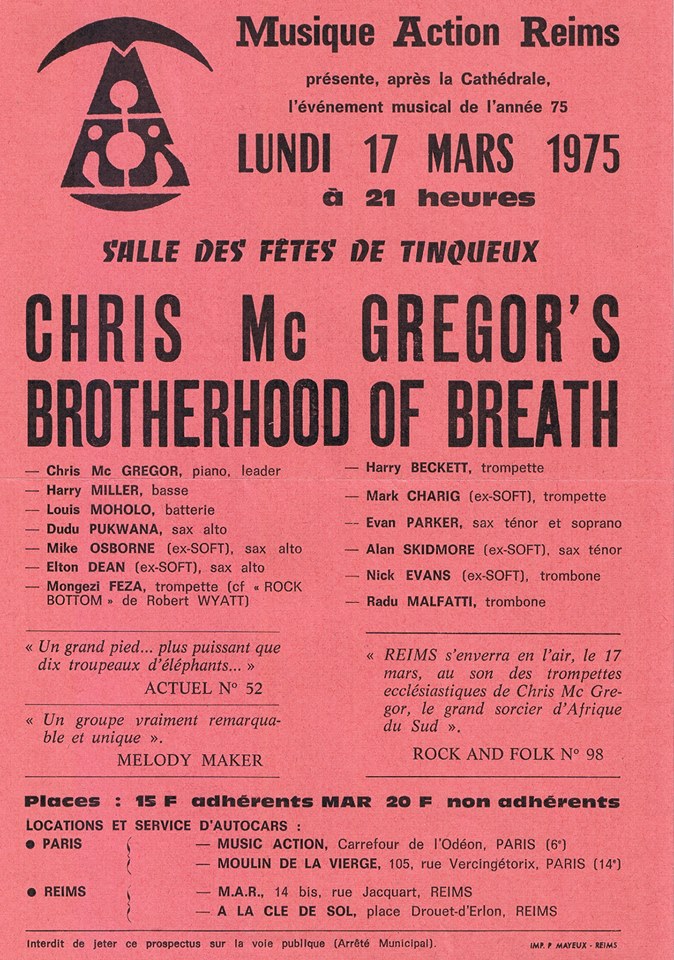

Les soirs de sortie, mon violon sous le bras pour me donner une constance et faire oublier mon uniforme, je filais en ville où j’avais fait quelques connaissances à la Maison de la Culture Saint-Exupéry. Un pianiste assez doué avait essayé de me faire improviser sur le répertoire de “Now He Sings, Now He Sobs”… bien en vain. Il dut se rendre à l’évidence que je jouais d’un violon diatonique, à tessiture réduite à la première position et d’un tempérament fort instable, sur lequel je n’étais pas foutu d’improviser douze mesures de blues. Je me fis quelques amis en ville possesseur de discothèques qui me changèrent de l’ordinaire radiophonique de la caserne : Dollar Brand, Keith Jarrett, Anthony Braxon, Jan Garbarek, Leo Kottke, Seldom Scene, John Renbourn… J’assistai à quelques concerts. Je me souviens d’une pitoyable prestation de Jef Gilson avec un Jacques Thollot tellement saoul qu’il fallut le remettre à plusieurs reprises sur son tabouret. Je me souviens aussi d’un concert du Workshop de Lyon qui fut une révélation. Et puis un beau soir, on vit fleurir en ville les affiches annonçant le passage à Reims d’un véritable ouragan qui allait ébranler ma vie d’opérateur téléphonique : le Brotherhood of Breath, autrement la Confrérie du Souffle de Chris McGregor. « Un grand pied… plus puissant que dix troupeaux d’éléphants », « Reims s’enverra en l’air, le 17 mars, au son des trompettes ecclésiastiques de Chris McGregor, le grand sorcier d’Afrique du Sud. » précisait l’affiche, empruntant respectivement à Actuel et Rock and Folk.

De ce Chris McGregor, je ne savais rien, sinon que l’affiche avait pris soin de rappeler que Mark Charig, Nick Evans, Alan Skidmore et Elton Dean avait constitué la section de cuivres et saxes de Soft Machine et que Mongezi Feza figurait sur le disque “Rock Bottom” dont la parution quelques mois auparavant avait célébré la “résurrection” de Robert Wyatt (l’ex-chanteur et batteur de Soft Machine, désormais cloué dans une chaise roulante). Voilà ce que je savais et, avec moi, le public de Reims qui se rendit ce soir-là au Tinqueux.

Né blanc en 1936 en Afrique du Sud, Chris McGregor avait grandi et appris le piano entre hymnes de la mission protestante où travaillait son père et musiques locales, mbaqanga et kwela. Etudiant la musique à l’Université du Cap, il découvrit tout autant Bela Bartok et Arnold Schoenberg que Duke Ellington et Thelonious Monk. Ayant entendu Dollar Brand, il se mit à fréquenter les pionniers noirs du jazz sud-africain et forma les Blue Notes, puis un grand orchestre, et rencontra un certain succès en dépit des interdits de l’Appartheid pour cause de mixité raciale qui, lorsqu’il emmena ses Blue Notes au festival de Juan-les-Pins, l’incitèrent à rester en Europe et à s’installer à Londres avec ses compagnons.

Parallèlement à l’explosion du rock anglais, la scène du jazz londonien était parcourue de courants contradictoires et complémentaires, rythmiques fourbissant leurs armes auprès des jazzmen américains à l’affiche du Ronnie Scott’s (où les règles syndicales du pays obligeaient ceux-ci à se faire accompagner par des artistes britanniques), big band de Johnny Dankworth et Graham Collier où les cuivres et saxes astiquaient coulisses, pistons et clétages. En 1966, le batteur John Stevens offrit la scène du Little Theatre aux expérimentations du Spontaneous Music Ensemble, laboratoire où l’on croisait le trompettiste Kenny Wheeler, le tromboniste Paul Rutherford, le saxophoniste Trevor Watts, bientôt rejoints par Evan Parker et Derek Bailey. Ayant déménagé son club de la Gerrard Street à la Frith Street, le saxophoniste Ronnie Scott confia l’ancien local rebaptisé The Old Place, mais dont le contrat courrait encore sur 18 mois, à la jeune génération trop audacieuse pour son public. On y entendit des formations animées par John Surman, Mike Osborne, Dave Holland, John McLaughlin et quelques transfuges du Little Theatre. Mike Westbrook y était en résidence le samedi et Chris McGregor y était chez lui le mardi avec ses Blues Notes, noyau dur autour duquel finit par s’agglomérer une section de vents à géométrie variable qui prit le nom en 1968 de Brotherhood of Breath sur une répertoire d’une immense souplesse. John Surman nous raconta un soir, lorsque François Raulin et Didier Levallet présentèrent leur Brotherhood Heritage à Nevers, comment, lors des premières répétitions les aînés des pupitres londonniens, découragés par le caractère vague des consignes et partitions du chef, avaient peu à peu laissé l’avant-garde s’emparer de ce terrain encore vierge.

Ainsi, c’est cette avant-garde que l’on vit débarquer en ce soir du 17 mars 1975 sur la scène de la salle des fêtes du Tinqueux, en banlieue de Reims : Harry Beckett, Mark Charig et Mongezi Feza (trompette), Radu Malfatti et Nick Evans (trombone), Dudu Pukwana, Mike Osborne et Elton Dean (sax alto), Evan Parker (saxes soprano et ténor), Alan Skidmore (sax ténor), Chris McGregor (piano), Harry Miller (contrebasse), Louis Moholo (batterie).

Les voici qui se répartissent selon un alignement approximatif face au public, la rythmique à l’arrière-plan, le chef écrasant sur son clavier un groove énorme aux réminiscences de marabi, aussitôt repris en ostinato par la contrebasse, tandis que, au travers d’une cacophonie hésitante, une écriture thématique (principalement des plumes de McGregor et Pukawna) cherche son chemin, s’élève, s’amplifie, se divise en courants superposés, en canons, en hoquets, se disperse en courants contraires, d’un instrument à l’autre, se déplace d’un côté l’autre de la scène comme si deux fanfares distinctes avançaient l’une vers l’autre, se mêlaient, échangeaient leurs membres, repartaient en sens inverse éparpillant leurs motifs en déchirures free, Dudu Pukwana courant de ci de là pour stimuler les troupes à grands coups de sifflet et distribuer consignes et riffs de son alto. Combien sont-ils à s’époumoner ? Dix, vingt, trente, cent ? Nul ne saurait le dire. Mais où sont-ils passés, alors qu’Evan Parker est désormais seul devant la rythmique à déchirer l’espace de son ténor-tronçonneuse, bientôt rejoint par une meute dont les aboiements se convertissent en nouvelle chorale riffée, plusieurs chœurs même qui luttent pour leurs avènements respectifs jusqu’à ce que l’un d’eux s’impose suivi de sa traîne de fugues et contrepoints de brousse. « C’était la fin, le bout de la musique. Après eux, il n’y avait plus rien à jouer. » me raconta le saxophoniste Jean-Claude Fohrenbach malencontreusement programmé à leur suite en fin de nuit aux Nancy Jazz Pulsations.

J’ai longtemps recherché sur disques les émotions conçues lors de ce concert. Ç’avait été comme un feu d’artifice, un incendie, une irruption volcanique. Rien de saisissable ! Soit il s’agit d’enregistrements “live” médiocres dont les cacophonies sont traversées par d’interminables solos, inaudibles par quelqu’un n’ayant pas vécu l’original, soit d’enregistrements studio* qui ne donnent qu’une idée du potentiel de la musique écrite sans restituer la fièvre qui gagnait cet orchestre sur scène et son public.

Je suis rentré à pied du Tinqueux au quartier Chatelus, une bonne heure de marche pied en m’égarant à plusieurs reprises. Il s’était mis à neige et la chute des flocons autour de moi me donnait le sentiment de planer doucement au-dessus du sol. Et c’est ainsi que, le lendemain, les plantons du poste de garde à l’entrée de la caserne se souvenaient m’avoir vu passer, caparaçonné de neige, comme flottant dans l’espace, indifférent à leurs interpellations. Franck Bergerot (merci à Jean Delestrade pour la copie de l’affiche du concert)

* “Travelling Somewhere” du 19 janvier 1973 à Brême (pour MRA, Kongi’s Theme, The Bride, Travelling Somewhere et Do It), “Live at Willisau” du 27 janvier 1973 à Willisau (pour Do It, Kongi’s Theme, Tungis’ Song et The Serpent Kindly Eye) “Procession” du 10 mai 1977 à Toulouse (pour Andromeda) sur CD Ogun.

** Les deux disques RCA “Chris McGregor’s Broherhood of Breath” de 1971 (pour MRA et The Bride, Andromeda et le bref et incendiaire indicatif d’Union Special), “Brotherhood” de 1972 (pour Nick Tete et Do It) tous deux fort bien réédités en CD par Fledg’ling.