À l’affiche du 29 mars : Herbie Hancock à Pleyel

Coronavirus oblige, voici ces pages réduites au silence qui a gagné les salles de concert. Mais un 29 mars sans concert, c’est trop triste. Le 29 mars 1972, Jazz Magazine était à Pleyel où Herbie Hancock présentait son sextette Mwandishi. Revenons sur la genèse de ce groupe.

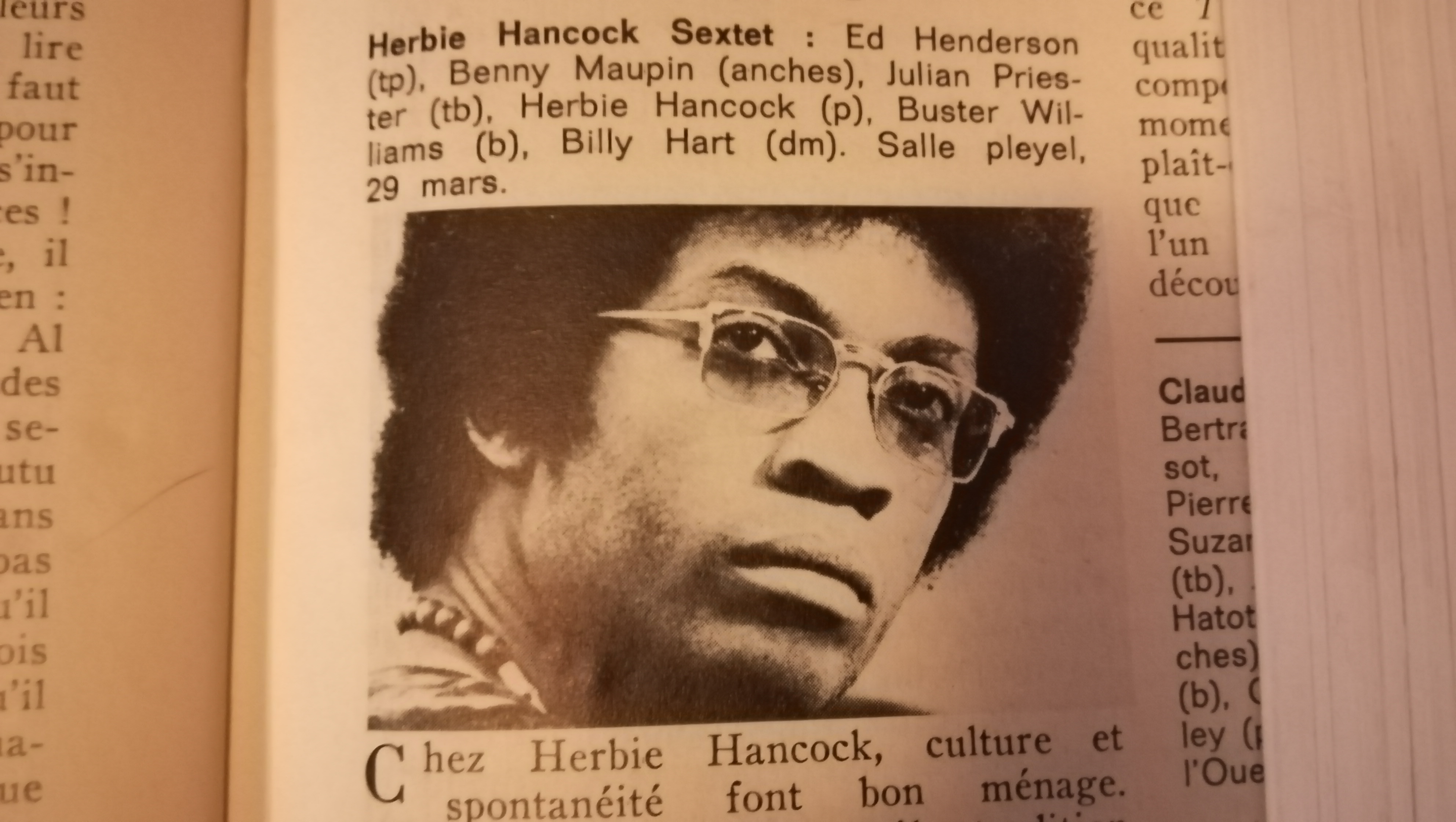

Partons du compte rendu de Michel Savy paru dans le numéro 200 de Jazz Magazine (mai 1972) qui s’ouvrait comme il se doit par la déclinaison du personnel de l’orchestre.

Herbie Hancock Sextet : Eddie Henderson (tp), Julian Priester (tb), Bennie Maupin (anches), Buster Williams (b), Billy Hart (dm). Salle Pleyel, 29 mars.

Chez Herbie Hancock, culture et spontanéité font bon ménage. Etonnant alchimiste, il mêle tradition et modernisme avec une assez subtile rigueur. Dans ce kaléidoscope aux nombreuses réminiscences s’expriment de parfaits musiciens dont l’imagination n’a pas un instant été prise de court. Arrangeur influencé notamment par quelques uns de ses confrères de la musique classique occidentale, il fait jaillir avec le même bonheur la source intarissable du rhythm’n’blues. Son écriture, d’une habileté remarquable, fait sonner somptueusement les instruments (flûtes, saxes, trompette bugle, trombones divers), grâce à une connaissance précise de leurs timbres et des possibilités de juxtaposition de ceux-ci. L’Amérique, l’Europe, donc, mais aussi l’Afrique (et parfois même l’Amérique du Sud) par l’usage permanent d’instruments de percussion variés, de rythmes dont la responsabilité incombe à chaque musicien du sextette. Le pianiste également fut exceptionnel, et il est bon de le rappeler parce qu’il n’est guère plus âgé (ou si peu) que les brillants nouveaux venus dont on parle souvent davantage (Chick Corea, Keith Jarrett, Gordon Beck, Stanley Cowell, Joachim Kühn, etc .) Dans le jeu de Hancock remontent les mêmes références qui contribuent à définir la musique de l’ensemble. Mais aussi le blues, parfois Garner ou Evans, plus souvent Jamal, surtout Hancock lui-même dont le phrasé et la démarche harmonique sont facilement identifiable. Quelques mesures d’introduction à un inoubliable Maiden Voyage ont résumé tout le piano européen de Fauré à Stockhausen sans oublier Debussy, Ravel et Bartok. Ce n’est pas un étalage d’érudition. Mais il faut rappeler, une fois encore, que le jazz d’aujourd’hui (la musique vivante d’aujourd’hui) doit être ouvert à ce qui est « autre », passé ou présent… Et comment oublier ce Toys, qui a rassemblé toutes les qualités de Herbie Hancock, pianiste, compositeur, arrangeur essentiel du moment. La musique, c’est le son, se plaît-on à reconnaître parfois : celui que nous donne cette formation est l’un des plus beaux que l’on puisse découvrir ces temps-ci. Michel Savy

On notera que cet article est très largement cité par Bob Gluck dans son You’ll Know When You Get There: Herbie Hancock and the Mwandishi Band (University of Chicago Press, 2012). Le style n’a pas le panache littéraire et conceptuel des plumes qui dominèrent le Jazzmag de cette époque là, mais, ces lignes témoignent d’une écoute honnêtement clairvoyante concernant un artiste, à l’identité changeante et alors en plein mouvement, qui fit les frais d’une critique obnubilée par le seul côté free du jazz, sans bien saisir ce qui se passait à sa marge. En des mots simples, beaucoup de choses sont dites que d’autres n’ont pas su entendre. Ainsi, dans le Jazzmag d’avril 1974, c’est pour calmer la colère d’un fan que Simon Lasserre dit consentir à chroniquer l’album “Mwandishi” dont nous parlerons plus loin. Répondant à l’accusation d’avoir une révolution de retard, il écrit : « De l’équipe, nous sommes au moins quelques uns à pouvoir lui répondre (Carles, Comolli, Gerber, Masson, Rouy, Soutif, moi-même) que, de ces révolutions-là, nous ne sommes pas vraiment en souci. » Suivait une chronique de “Sextant” par Bernard Amiard d’une ironie et d’une désinvolture très significative. J’écris ceci d’autant plus volontiers que j’ai prêté l’oreille à cette critique, avant de découvrir, sans devenir pour autant une béni-oui-oui du jazz-rock, que les pistes qu’elle défendait, n’étaient pas toujours celles qui aboutissaient quelque part.

De Watermelon Man à la “controlled freedom”

Compositeur de deux tubes – Watermelon Man en 1962 sur son premier disque, “Maiden Voyage” en 1965 sur son cinquième, dont l’idée lui est quasiment tombé sous les doigts dans la coda d’Eigthy-One de Miles Davis pour l’album “E.S.P.” en 1965 –, marqué tant par le jazz funky d’Horace Silver que par Bill Evans et l’héritage du piano classique, Herbie Hancock aura été le pianiste idéal de ce “Second Quintet” de Miles Davis qui par ses audaces s’approcha des options de la New Thing, mais selon les logiques de remise en causes qui relevaient moins de la table rase et d’un retour à une espèce d’innocence du geste, que d’une assimilation progressive qui aboutit en 1967 à la possibilité du lâcher prise. Free jazz ? « Controlled Freedom ! » répondaient en chœur Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams, ajoutant « Time no changes », ce qui signifie « rien que le tempo sans contraintes harmoniques ».

Leur chef spirituel, Miles Davis, ayant pris de nouvelles options en 1968, au moins tout aussi osées, mais dont les sons électriques et les nouveaux rythmes venus de la soul et du rock, les amenèrent à jouer devant de nouveaux publics plus jeunes et désormais plus larges, les musiciens tant du “Second Quintet” que du “Lost Quintet” hésitèrent quant à la ligne à suivre entre démarches avant-gardistes et un jazz-rock aux attraits plus faciles. Invité permanent ses séances de Miles, John McLaughlin se prêta à la ligne dure du Lifetime de Tony Williams avant d’adopter des musiques d’une plus grande lisibilité à la tête de son Mahavishnu. Chick Corea élargit la rythmique de Miles à un fort audacieux septette (l’album “Is”), joua de l’abstraction avec Dave Holland et Barry Altschul, s’associant même à Anthony Braxton, avant de monter le moins confidentiel Return to Forever. Les derniers albums Blue Note de Wayne Shorter ressemblèrent à un lent naufrage, avant que le saxophoniste ne s’associe avec Joe Zawinul au sein de Weather Report avec des choix en matière d’improvisation et de composition assez peu complaisants, le contrebassiste et cofondateur du goupe, Miroslav Vitous, étant partisan d’une forme collective réalisée dans son album “Infinite Search” (également titré “Mountain in the Clouds”) avec Joe Henderson, John McLaughlin, Herbie Hancock et Jack DeJohnette, tous anciens compagnons de l’un ou l’autre quintette.

Vers le lâcher prise

Herbie Hancock, quant à lui toujours chez Blue Note, sembla vouloir donner à son art harmonique une épaisseur plus orchestrale, passant du quintette au sextette (“Speak Like a Child”, 1968), puis au nonette (“The Prisoner” 1969, avec un Joe Henderson et une rythmique marchant sur les braises du “Second Quintette”). Echec commercial. Passé chez Warner l’automne suivant, son langage orchestral (du sextette au grand orchestre) se rapproche alors de ce qu’il a pu jouer chez Verve sur les productions de Creed Taylor pour les catalogues Verve et A & M au service d’une écriture plus funky et/ou plus easy listening, alternant piano et Fender-Rhodes, contrebasse et guitare basse, plus guitare électrique. Ce retour à la touche “Watermelon Man” mise au goût du jour résultant d’une commande pour une série d’animation télévisée produite par Bill Cosby sur un gamin de Philadelphie, Fat Albert (cliquez ci-dessous sur Fat Albert).

Paradoxalement, lorsque “Fat Albert Rotunda” paraît, Herbie Hancock reste attaché à l’héritage du Second Quintette et de la “controlled Freedom” dont il veut radicaliser la logique : « Je voulais, raconte-t-il dans sa biographie “Possibilities”, pousser au-delà de ce que nous avions fait avec le quintette, vers des territoires musicaux inexplorés. Le quintette jouait avec la “controlled freedom”. Désormais, j’étais prêt à laisser tomber ce contrôle. » Alors que le sextette connaît des périodes de doute, le percussionniste Mtume, militant nationaliste noir, rebaptise, à l’occasion d’une visite, les membres de l’orchestre en swahili (langue de l’Est africain) et bientôt le sextette prend le nouveau nom de son leader : Mwandishi. Le personnel évolue alors, ainsi constitué : “Mganga” Eddie Henderson (trompette), “Pepo Mtoto” Julian Priester (trombone), “Mwile” Bennie Maupin (flûte, sax ténor, clarinette basse), “Mchezaji” Buster Williams (contrebasse), “Jabali” Billy Hart (batterie).

L’expérience de la grâce

Alors que l’orchestre commence à tourner, la musique devient plus fluide : « je voulais explorer plus profondément le côté avant-garde du jazz et, à présent avec ces six gars, nous arrivions où je l’espérais. Le musique devenait plus que simplement free. Parfois c’était transcendant. » Au mois de novembre 1970, le groupe engagé pour quatre semaines dans un club-restaurant de Chicago, le London House, rencontre une audience plutôt hostile à sa musique. Mais progressivement, le bouche à oreille faisant son office, un nouveau public commence à remplir le club et le groupe à se lâcher : « L’énergie de l’endroit était en train de changer et une nuit, au milieu de la deuxième semaine, elle prit une dimension mystique. […] Le deuxième set fut encore meilleur que le premier. Nous étions si concentrés, si accordés les uns aux autres, qu’il nous semblait ne plus jouer la musique, c’est elle qui nous jouait, venant d’en haut, comme un fluide dont nous n’aurions été que les canaux. Mais nous n’avions encore rien vu. Parce que le troisième set fut une transfiguration. Lorsqu’il a commencé, j’ai regardé mes doigts et, à mon grand effarement, ils semblaient se mouvoir par eux-mêmes. Je ne les contrôlais pas, ils semblaient s’entendre entre eux pour jouer de leur propre initiative. Et cependant tout ce que mes doigts jouaient était parfaitement connecté à ce que Buster et Billy était en train de jouer. Alors que nous entrions plus profondément dans la musique, nous devenions une seule et même pulsation – tous ces gars d’une manière ou d’une autre devenaient moi et je devenais eux. Comme si nos existences se pénétraient les unes les autres, d’une façon que je n’avais jamais connue et que je n’ai plus connue depuis. » « C’était une expérience profondément spirituelle », ajoute Herbie non sans préciser que personne n’avait bu ni consommé aucune drogue.

Un environnement sonique

Le souvenir de ce concert exceptionnel resta comme une espèce d’idéal pour le groupe lors des concerts qui suivirent, idéal d’autant plus vénéré que les bandes enregistrées lors des prestations du London House, puis à la Strata Concert Gallery de Detroit furent volées. La nouvelle de cette disparition fut un choc pour le groupe, mais aux yeux d’Herbie et à la réflexion, ce fut une bénédiction : « Finalement, c’était bien que nous ne puissions réécouter ces bandes de façon obsessionnelle. Si elles réapparaissaient, je pense que j’aurais peur de les réécouter et qu’elles puissent ne pas sonner comme nous les entendions à l’époque. » Mais la musique continua à évoluer telle que le décrit Herbie : « Sur une ligne ténue entre brillance et chaos… Un R&D band – “research and development”… Une palette intergalactique…Parfois, nous n’avions pas de pulsation sur laquelle nous caler, nous jouions juste instant après instant… Chacun acceptait ce que jouait l’autre et le but était de toujours répondre sans y penser… Viscéral, émotionnel, brut… Nous ne jouions pas de chansons, nous créions plutôt un environnement sonique… Des éléments mélodiques, harmoniques et rythmiques traditionnels persistaient mais incorporés de façon non conventionnelle, en recourant à des instruments non traditionnels. » Et d’expliquer que l’instrumentarium du groupe s’était élargi à tout ce qui lui tombe sous la main : table, lampe, pierre, une collection de flûtes apportées par un copain de Bennie Maupin.

Dave Rubinson

Le temps est venu d’enregistrer le sextette Mwandishi et Warner fait pression pour que le groupe tire un parti maximal de ce qui faisait le potentiel commercial de “Fat Albert Rotunda”, sans prendre conscience que ses poulains ne sont plus à l’étable, et qu’ils galopent vers des horizons fort éloignés des préoccupations du département marketing. Par bonheur, Hancock compte parmi les fans du groupe David Rubinson, ingénieur du son et producteur, un temps partenaire de Bill Graham (le parrain musical du Summer of Love), faiseur de succès (Taj Mahal, Mobby Grape, Santana…). Il prend le groupe tel qu’il est, et l’entraine en studio pour une unique séance d’enregistrement le 31 décembre 1970, impliquant Herbie Hancock à la production, première occasion pour lui de s’initier à l’électronique, à commencer par le bricolage de son Fender-Rhodes qu’il dote de différents effets.

Premier album et première tournée

D’une durée de 13 minutes, le morceau d’ouverture de “Mwandishi” porte bien son titre : Ostinato, double ostinato asymétrique 8+7, sous-titré Suite for Angela en hommage à la militante noire Angela Davis alors en cellule d’isolement et en grève de la faim dans l’attente de son procès. Comme une sorte de mise à jour des options visionnaires de “Inventions and Dimensions” (1963). Les deux autres morceaux You’ll Know What You Get There, 10’15 ; Wandering Spirit Song, 21’15) sont de longues plages aux ambiances pastorales, sur une battue qui, lorsqu’elle s’installe, n’est jamais certaine, avec de dramatiques suspensions. Comme le laissent entendre les commentaires d’Hancock à propos des concerts du groupe, on n’est pas très loin des séances de Miles de fin 1969-début 1970 (avec ou sur les compositions de Joe Zawinul) ni du premier Weather Report qui entre en studio un mois et demi après Mwandishi.

La direction de Warner n’est pas ravie et les ventes accentueront son mécontentement. En outre, organisée par une tourneuse danoise inexpérimentée, la tournée d’été 1971 est un désastre : des journées entières à voyager d’un concert à l’autre en van, en bus ou en train, avec un encombrant matériel (dont un sound system dont Hancock vient de faire l’acquisition). C’est cet été là, à Nice le 21 juillet, que les entend Denis Contant pour Jazz Magazine où, évoquant l’influence de Miles, mais saluant « la clarté et la puissance émotionnelle de certaines interventions, malgré le plaisir sans partage que tous prirent à écouter cet orchestre », il peine à « entrevoir l’empreinte d’une véritable originalité. Les constructions sont peut-être trop habiles, trop élaborées pour que l’un ou l’autre ose s’y attaquer et montrer que la beauté existe au-delà. » Cet au-delà, dont Mwandishi sembe s’être fait ouvrir les portes au London House et que l’on entrevoit sur le disque, était-il inaccessible à des musiciens ayant traversé la France en van ou en train dans la journée ? Un enregistrement pirate permet de se faire son avis sur Youtube, ainsi que des captations à Molde et Copenhague.

De San Francisco à Pleyel

Patrick Gleason et Herbie Hancock face au Moog

Début 1972, nouvel enregistrement, cette fois à l’occasion de trois journées de studio à San Francisco du 15 au 17 février et l’introduction d’un nouvel instrument, le synthétiseur, un moog confié à un spécialiste, Patrick Gleason. Herbie Hancock adopte lui, en plus du piano et du Fender-Rhodes, un mellotron, ancêtre analogique de l’échantillonneur fonctionnant avec des sons pré-enregistrés sur bandes magnétiques. Entre ambiances pastorale et funky, “Crossings” est à nouveau constitué de trois longues plages, Sleeping Giant (suite en 5 parties d’une vingtaine de minutes témoignant de l’usage des percussions par tous les musiciens) et, assorties de sonorités dignes des studios de Stockhausen, Quasar (7’22) et Water Torture (13’22). À l’issue de la séance d’écoute devant les responsables du marketing chez Warner, ceux-ci faisant part de leur désagrément, Rubinson leur avoue une géniale supercherie : « Ce que vous venez d’entendre n’est par le nouveau disque d’Herbie Hancock, mais la face B [Pharaoh’s Dance] de “Bitches Brew” de Miles Davis, qui est numéro 9 dans les charts en ce moment. Ecoutons maintenant le nouvel Hancock. » Les exécutifs n’ont plus qu’à s’exécuter, mais ce sera le dernier album d’Herbie Hancock produit par Warner.

Et à l’issue de ces séances, le pianiste prend la décision d’ajouter Pat Gleason, rebaptisé “Bwana” à l’effectif du sextette, cet fois-ci non plus au Moog dont il utilisait en studio un modèle intransportable, mais l’ARP 2600 que vient d’ailleurs d’adopter Joe Zawinul au sein de Weather Report. La nouvelle recrue ne figure cependant pas sur la scène de Pleyel le 29 mars, pas plus que le 23, au studio de Joinville-le-Pont pour l’émission Jazz Harmonie produite par Jean-Pierre Lion et André Francis. Ces vingt minutes nous font-elles entendre le programme chroniqué par Michel Savy ? Au moins en partie. Il s’agit Toys (repris de l’album “Speak Like a Child”), Water Torture et Sleeping Giant (de “Crossings”), présentés dans le style inénarrable d’André Francis à qui l’on laissera le dernier mot : « Cet orchestre, nous l’avons découvert l’an passé, au festival de Nice, et pour cette émission de télévision que nous voyons aujourd’hui, il est venu spécialement à Paris. Ce qu’il nous propose, c’est une musique qui est riche du passé du jazz et qui prend aussi ses limites avec la musique contemporaine, celle du free jazz. Cela est coloré, cela est un peu agressif, mais cela est réellement contemporain. »

Coda. Dans l’année qui suit, Rubinson obtient une signature de Bruce Lundvall, le nouveau vice-président de Columbia, pour l’enregistrement d’un dernier enregistrement de Mwandishi, “Sextant”. De nouveaux trois pièces longues dont une occupant toute la face B, des métriques complexes, des atmosphères et des grooves de fascinantes jungle électronique. Probablement le sommet du groupe. Un beau soir, programmé au Troubadour Club de Los Angeles à la même affiche que les Pointer Sisters, Herbie Hancock prend avec ces dernières une leçon de fun, d’énergie et de communication. Retour à la case Watermelon Man, mais sur des grooves nouveaux à l’heure du funk de James Brown et Sly & the Family Stone. Ce sera “Headhunters”… mais ça, c’est une autre histoire. Franck Bergerot

hancock-mwandishi-band-studio-de-joinville-le-pont-paris-france-1972/