André Hodeir par Pierre Fargeton : la montagne magique

J’ai gravi les 772 pages d’André Hodeir, le jazz et son double, le livre que Pierre Fargeton a consacré au compositeur français, et je n’ai pas été déçu. Parvenu là-haut, quelle vue !

Montagne magique, tunnels et digressions

Le 1er août, je terminai la lecture de l’ouvrage de Pierre Fargeton André Hodeir, le jazz et son double, 1kg 450grammes sur ma balance de cuisine, 772 pages (préface de Martial Solal, annexes et table des matières comprises). Soit plus de deux mois de lecture dans les transports publics, à peu près le même temps qu’il m’a fallu pour franchir simultanément, mais sur l’oreiller, La Montagne magique de Thomas Mann dans la nouvelle traduction de Claire de Oliveira, un peu moins lourde pour une pagination légèrement supérieure (782 pages postface et notes de la traductrice comprises). La comparaison n’est pas anodine, car celui des deux livres que je faillis abandonner en cours de lecture n’est pas celui que l’on croit. Ce ne fut pas l’ouvrage de musicologie de Fargeton paru dans la très austère collection Recherche de l’éditeur Symétrie, consacré à un musicien à la réputation non moins austère, mais les aventures d’Hans Castorp sur La Montagne magique, un roman certes peu propice aux dernières heures de la journée sous l’étreinte de la fatigue et à la lecture duquel, plus d’une fois, je me suis endormi avant d’avoir eu le temps d’en tourner une seule page, tout à la fois vaincu par le sommeil et assommé par le kilo 150 grammes de La Montagne me tombant sur le nez. Une lecture perdue ? Pas vraiment, mais l’on pourrait retourner le soupçon sur ma lecture de l’André Hodeir, car c’est une idée bien saugrenue que de lire dans le métro un tel ouvrage parsemé d’analyses détaillées et d’exemples musicaux sur portée, loin d’une platine CD (et vinyle car les deux grands chefs d’œuvre d’Hodeir, Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending, restent inédits en CD) qui aurait permis de se reporter à tout moment aux passages commentés par Fargeton alors que je suis bien en peine d’en solfier le moindre couple de croches.

Le 1er août, je terminai la lecture de l’ouvrage de Pierre Fargeton André Hodeir, le jazz et son double, 1kg 450grammes sur ma balance de cuisine, 772 pages (préface de Martial Solal, annexes et table des matières comprises). Soit plus de deux mois de lecture dans les transports publics, à peu près le même temps qu’il m’a fallu pour franchir simultanément, mais sur l’oreiller, La Montagne magique de Thomas Mann dans la nouvelle traduction de Claire de Oliveira, un peu moins lourde pour une pagination légèrement supérieure (782 pages postface et notes de la traductrice comprises). La comparaison n’est pas anodine, car celui des deux livres que je faillis abandonner en cours de lecture n’est pas celui que l’on croit. Ce ne fut pas l’ouvrage de musicologie de Fargeton paru dans la très austère collection Recherche de l’éditeur Symétrie, consacré à un musicien à la réputation non moins austère, mais les aventures d’Hans Castorp sur La Montagne magique, un roman certes peu propice aux dernières heures de la journée sous l’étreinte de la fatigue et à la lecture duquel, plus d’une fois, je me suis endormi avant d’avoir eu le temps d’en tourner une seule page, tout à la fois vaincu par le sommeil et assommé par le kilo 150 grammes de La Montagne me tombant sur le nez. Une lecture perdue ? Pas vraiment, mais l’on pourrait retourner le soupçon sur ma lecture de l’André Hodeir, car c’est une idée bien saugrenue que de lire dans le métro un tel ouvrage parsemé d’analyses détaillées et d’exemples musicaux sur portée, loin d’une platine CD (et vinyle car les deux grands chefs d’œuvre d’Hodeir, Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending, restent inédits en CD) qui aurait permis de se reporter à tout moment aux passages commentés par Fargeton alors que je suis bien en peine d’en solfier le moindre couple de croches.

Tout ça pour dire combien j’ai été porté par le livre de Fargeton, dont je serais tenté de comparer les lumineuses analyses aux “tunnels” philosophiques dont Thomas Mann rythme son fascinant récit (figeant ici et là le cours de ce dernier en un marécage où mon attention s’enlisa souvent). Certes, ma difficulté à traverser ces tunnels de La Montagne magique m’incitèrent à profiter des lueurs précoces de l’été pour inverser mon dispositif de lecture du roman de Mann en m’y livrant toujours sur l’oreiller, mais au lever du soleil et l’esprit vigoureux, ce qui donna plus de relief tant au récit qu’aux pauses philosophique, sans pour autant rendre celles-ci moins obscures à mon entendement fort maladroit au maniement de l’abstraction et du concept. Tandis que dans les bus et rames de métro surchauffés d’un été précoce et caniculaire, mon attention restait suspendue à la lecture de Fargeton, jusqu’en ses recoins les plus savants, au point de me faire oublier plus d’une fois de descendre à la bonne station.

Entre émoi et méfiance

Mais sortons de ce tunnel, destiné à mettre en évidence le plaisir que j’ai pris à lire Fargeton, pour en venir enfin à André Hodeir, puisque c’est de lui qu’il s’agit. Sait-on encore aujourd’hui qui est André Hodeir ? Moi-même, l’ai-je jamais su avant d’avoir lu Fargeton ? Anna Livia Plurabelle figure pourtant parmi les 20 premiers disques de ma discothèque personnelle inaugurée vers 1969. J’ai dû en acquérir le vinyle en 1971 ou 72 – j’avais 18 ou 19 ans – incité par la chronique d’Alain Gerber parue dans Jazz Magazine où l’on pouvait lire en août : « Anna Livia est avant tout un chef-d’œuvre de sensualité, beaucoup plus bouleversant par ce seul fait que les compositions hodeiriennes antérieures. Cela ne signifie nullement que celles-ci étaient sèches […], cela veut dire que jamais André Hodeir n’avait réalisé un si parfait et si subtil équilibre du pulpeux et de l’intellectuel, de la sensibilité et de la rigueur. Injustement, on a fait de lui un géomètre sévère et hautain de la musique […] sans voir qu’il était aussi – le mot est facile, mais je ne veux pas l’éviter – un poète. » J’ai immédiatement senti et aimé cette sensualité. Cette musique était mienne et, même si ce n’est pas celui de mes disques que j’ai le plus écouté (52 minutes scindées en deux parties pour les commodités du phonogramme biface), c’est l’un de ceux que je connais en détail (plus certainement la face A, quelque urgence m’obligeant souvent à ranger le disque au moment où il aurait fallu le retourner), en tout cas suffisamment pour avoir été dérouté à l’écoute de la seule version CD existante, celle dirigée par Patrice Caratini en 1993, à la création publique de laquelle j’assistai au studio 104 de la Maison de la Radio.

Mais sortons de ce tunnel, destiné à mettre en évidence le plaisir que j’ai pris à lire Fargeton, pour en venir enfin à André Hodeir, puisque c’est de lui qu’il s’agit. Sait-on encore aujourd’hui qui est André Hodeir ? Moi-même, l’ai-je jamais su avant d’avoir lu Fargeton ? Anna Livia Plurabelle figure pourtant parmi les 20 premiers disques de ma discothèque personnelle inaugurée vers 1969. J’ai dû en acquérir le vinyle en 1971 ou 72 – j’avais 18 ou 19 ans – incité par la chronique d’Alain Gerber parue dans Jazz Magazine où l’on pouvait lire en août : « Anna Livia est avant tout un chef-d’œuvre de sensualité, beaucoup plus bouleversant par ce seul fait que les compositions hodeiriennes antérieures. Cela ne signifie nullement que celles-ci étaient sèches […], cela veut dire que jamais André Hodeir n’avait réalisé un si parfait et si subtil équilibre du pulpeux et de l’intellectuel, de la sensibilité et de la rigueur. Injustement, on a fait de lui un géomètre sévère et hautain de la musique […] sans voir qu’il était aussi – le mot est facile, mais je ne veux pas l’éviter – un poète. » J’ai immédiatement senti et aimé cette sensualité. Cette musique était mienne et, même si ce n’est pas celui de mes disques que j’ai le plus écouté (52 minutes scindées en deux parties pour les commodités du phonogramme biface), c’est l’un de ceux que je connais en détail (plus certainement la face A, quelque urgence m’obligeant souvent à ranger le disque au moment où il aurait fallu le retourner), en tout cas suffisamment pour avoir été dérouté à l’écoute de la seule version CD existante, celle dirigée par Patrice Caratini en 1993, à la création publique de laquelle j’assistai au studio 104 de la Maison de la Radio.

J’ai rencontré par la suite cette méfiance sourde qui, pour ceux à qui le nom d’Hodeir dit encore quelque chose, entoure toujours aujourd’hui sa mémoire, et c’est à travers cette méfiance que j’ai découvert le reste de son œuvre, puisque, à partir des années 1980, on réédita épisodiquement (chez Vogue, Polygram puis Universal et même Savoy) « les compositions hodeiriennes antérieures » dont Alain Gerber laisse entendre qu’elles (ne) sont (que) les prémisses d’un aboutissement. Or, on les (re)découvrait dans un étrange état d’esprit. Nous étions comme sommés, par quelque autorité supérieure virtuelle, soit de condamner pour révisionnisme ce « géomètre sévère et hautain » (un échange téléphonique pour Jazz Hot en 1979 et un débat auquel je participai avec lui quelques années avant sa mort ne me démentirent pas cette impression), soit d’adopter une adhésion polie, sans nuance et tout d’un bloc, pour le principe, sans distinguer les débuts de la maturité, les réussites des semi-échecs (semi, car chez Hodeir l’échec est toujours fertile de promesses). Et faute d’avoir jamais pris le temps de détailler ces « compositions antérieures », je les ai donc prises d’un bloc sans jamais y trancher ma part de bonheur. Et c’est cette part de bonheur que Fargeton nous invite à aller chercher en nous guidant dans le labyrinthe de cette œuvre aux multiples et passionnants enjeux.

Une biographie

L’Hodeir de Fargeton est divisé en trois parties, une première biographique, les deux autres “analytiques” (“Techniques du langage musical d’André Hodeir” et “Penser la forme selon André Hodeir”). Si les deuxième et troisième parties peuvent intimider, la première peut suffire à notre bonheur, même si l’achat d’un livre de 70 € dont on ne lirait que le premier tiers peut donner à réfléchir. Mais combien de livres n’avons-nous pas posés sur nos étagères pour y revenir plus tard et les consulter par fragments. La vie d’André Hodeir, telle que la raconte Fargeton, est un roman. Quelle vie de grand musicien de jazz, me direz-vous, ne s’apparente-t-elle pas à un roman ? Pourtant, même ceux pour lesquels c’est vérifiable, il manque généralement une fin à leur biographie. Le succès, la maturité et l’âge des distributions de médailles venus, le plus souvent, on s’ennuie ferme. Nul risque avec la vie musicale d’André Hodeir, tout entièrement tendue vers l’aboutissement que constitueront Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending, aboutissement situé dans le chapitre de la partie biographique intitulé “La Maturité (1964-1972)”. Après quoi, Hodeir abandonnera la création musicale pour se tourner vers la littérature en guise d’épilogue, long épilogue vers la fin duquel je le rencontrai lors du débat évoqué plus haut, où l’amertume devinable et la blessure d’un glaucome qui privait ce grand lecteur de l’un de ses biens les plus précieux put exagérer cette impression de “sévérité hautaine”.

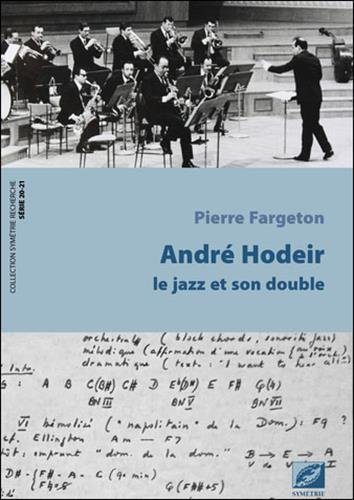

André Hodeir avec Django et Joseph Reinhardt. Gérard Lévêque à la clarinette, Jean Storne à la contrebasse. 1943.

Un temps violoniste de jazz, puis “compositeur de jazz” (métier qu’il inventa d’une certaine manière lui qui aimait faire une sévère distinction entre l’auteur de thèmes, l’arrangeur et le compositeur), écrivain passé progressivement de la critique musicale et la musicologie à la pure littérature, André Hodeir est né en 1921 dans un milieu modeste, d’une mère passionnée d’opérette, décidée à faire de son fils un prodige du violon, à la suite de la révélation conçue lors d’un récital du tout jeune Yehudi Menuhin. Or le fils, pour l’éducation musicale duquel cette mère sacrifie l’argent du ménage, au risque de confisquer au jeune garçon une part de son enfance, n’est pas un génie du violon et mêmes ses études d’écriture au Conservatoire seront émaillées de déceptions. C’est à force de volonté qu’il se construit cependant, naviguant entre le monde du classique et celui du jazz qu’il adopte au violon sous le pseudonyme de Claude Laurence (et finit par abandonner au profit de la composition vers 27 ans) ; entre Hugues Panassié et Charles Delaunay (avec le soutien desquels il se hissera au poste de rédacteur en chef de Jazz Hot) ; entre les maîtres du jazz qu’il prend pour modèles (Duke Ellington, Charlie Parker, le nonette de Miles Davis) et ses professeurs de musique (de Norbert Dufourcq à Olivier Messiaen) ; entre ses compagnons de route sur la scène du jazz (d’André Ekyan à Kenny Clarke), les travaux alimentaires (de la musique de brasserie à la musique de film) et les figures montantes de la musique contemporaine (Pierre Boulez, Jean Barraqué) ; entre le journalisme, la musicologie et la composition, celle-ci prenant une place grandissante, alimentée par les réflexions du critique et musicologue. Où l’on voit d’où va venir le soupçon. Le monde du jazz (et plus largement de nos jours, le monde de la musique) n’a jamais aimé les musiciens “pensant”. La pensée est sensée être préjudiciable au swing. Certes, dans le feu de l’improvisation, il n’est effectivement plus temps de penser, mieux vaut avoir pensé avant, encore faut-il l’avoir fait. Un sujet qui sera au cœur des préoccupations d’André Hodeir.

L’invention d’un langage

Pour l’heure, de ses premières contributions comme arrangeur et compositeur de 1948 à 1954, notre homme pratique le « bilinguisme » pour reprendre le titre du deuxième chapitre de Fargeton. Un bilinguisme – entre les deux héritages jazz et classique – dont tous ses efforts l’amèneront à s’arracher progressivement mais dont il restera constamment coiffé comme d’un bonnet d’âne par ses détracteurs, comme d’une intimidante toque professorale par ses défenseurs obligés poliment tièdes. On le verra ainsi courtisé par John Lewis et Gunther Schuller au nom du Troisième Courant qu’Hodeir réprouve, et ne répondant à leurs commandes répétées qu’à son corps défendant… parce qu’il fa ut bien travailler (comme il fallait autrefois aller racler le violon à la brasserie), même si son art lui permettra de tirer son épingle du jeu de l’exercice qui lui est demandé (ce dont ni Schuller ni Lewis ne lui tiendront rigueur, bien au contraire, si l’on songe qu’Anna Livia fut produit et préfacé par John Lewis aux Etats-Unis, deux ans avant sa publication française). Il ne s’obstinera pas non plus sur la voie du sérialisme si chère à l’avant-garde boulézienne qu’il fréquente quelque temps et qui suscite au milieu des années 1950 une évidente curiosité parmi les jazzmen les plus à la pointe.

ut bien travailler (comme il fallait autrefois aller racler le violon à la brasserie), même si son art lui permettra de tirer son épingle du jeu de l’exercice qui lui est demandé (ce dont ni Schuller ni Lewis ne lui tiendront rigueur, bien au contraire, si l’on songe qu’Anna Livia fut produit et préfacé par John Lewis aux Etats-Unis, deux ans avant sa publication française). Il ne s’obstinera pas non plus sur la voie du sérialisme si chère à l’avant-garde boulézienne qu’il fréquente quelque temps et qui suscite au milieu des années 1950 une évidente curiosité parmi les jazzmen les plus à la pointe.

Et dès la partie biographique de son ouvrage, Fargeton montre avec une grande clarté combien Hodeir est l’ennemi de tout ce qu’on lui reproche. Notamment, la plasticité du swing qu’on l’accuse de négliger figure parmi ses principales préoccupations, et à partir du milieu des années 1950, il y consacre avec succès toutes les ruses de sa plume. Et c’est peut-être pourquoi, tout en reléguant la fonction d’arrangeur pour se concentrer sur la seule composition, tout en se substituant toujours plus à l’improvisateur dont il “simule” l’activité, il s’interdira les cordes symphoniques, se défiera de la grande formation, privilégiant la mobilité du petit ou moyen orchestre et la personnalisation des voix, de même qu’il évitera la surcharge harmonique de principe, ne craignant pas l’unisson ou la triade, préférant, à une écriture verticale préconçue, faire naître le tissu harmonique de l’élan contrapuntique des différentes voix en interaction mutuelles, reportant même une partie de son activité de compositeur du domaine harmonique sur un usage dynamique des timbres… Autant de sujets dont Fargeton nous ouvre une multitude de portes.

La gomme et le crayon au service de la texture

On reprochera encore à Hodeir l’absence d’africanité de son “jazz composé”. Probablement se sentait-il étranger aux charmes du “groove” et aurait-il partagé le point de vue exprimé par Jacques Réda dans son récent Une civilisation du rythme qui voit dans les musiques des Caraïbes un rythme « clos », commun à l’Afrique et à de nombreuses manifestations du jazz dit “modal”, par opposition au rythme du jazz classique et dit “moderne” qui est « ouvert », le swing en marche pourrait-on dire (sans allusion aux récentes configurations du paysage politique français). En effet, Hodeir qui ne saurait se satisfaire des répétitions de la boucle, compose avec en tête un impératif de progression, une volonté de non redite, de renouvellement constant de la texture se nourrissant, mesure après mesure, de ce qu’elle vient de produire pour produire encore du nouveau et non se reproduire à l’identique, même lorsqu’il s’aventure sur le terrain répétitif de l’ostinato de contrebasse (Osymetrios). Et tout cela, pourtant, le plus souvent en conservant les cadres canoniques du blues ou du chorus de 32 mesures.

On reprochera encore à Hodeir l’absence d’africanité de son “jazz composé”. Probablement se sentait-il étranger aux charmes du “groove” et aurait-il partagé le point de vue exprimé par Jacques Réda dans son récent Une civilisation du rythme qui voit dans les musiques des Caraïbes un rythme « clos », commun à l’Afrique et à de nombreuses manifestations du jazz dit “modal”, par opposition au rythme du jazz classique et dit “moderne” qui est « ouvert », le swing en marche pourrait-on dire (sans allusion aux récentes configurations du paysage politique français). En effet, Hodeir qui ne saurait se satisfaire des répétitions de la boucle, compose avec en tête un impératif de progression, une volonté de non redite, de renouvellement constant de la texture se nourrissant, mesure après mesure, de ce qu’elle vient de produire pour produire encore du nouveau et non se reproduire à l’identique, même lorsqu’il s’aventure sur le terrain répétitif de l’ostinato de contrebasse (Osymetrios). Et tout cela, pourtant, le plus souvent en conservant les cadres canoniques du blues ou du chorus de 32 mesures.

D’où cette idée d’“improvisation simulée” qu’il énoncera sur le tard, mais qu’il pratique très tôt le crayon et la gomme à la main. Par ce recours, allant toujours plus loin que ne saurait le faire l’improvisateur dans le feu de l’action, il entreprend de mener l’enrichissement de cette texture dans la durée, sans en menacer la cohérence. Cette appropriation de la structure (fut-elle la plus conventionnelle : blues, 32 mesures) par la maîtrise discursive et combinée de tous les paramètres (timbre, harmonie et mélodie, monodie et polyphonie chorale ou contrapuntique, rythme, polyrythmie, jeu sur les équivalences rythmiques et les décadrages métriques et structurels, sur la battue en 4/4 du swing auquel il reste foncièrement attaché…), il la poursuit jusqu’à un miroitement (Fargeton parle d’ « ubiquité de la texture ») qui rend (comme chez James Joyce dont le modèle finit par surpasser chez Hodeir les influences strictement musicales) relatives à la subjectivité de chaque auditeur la perception et l’interprétation (sensibles ou intelligibles) des évènements musicaux. Ce dernier phénomène qui inspire à Fargeton les expressions de « plurivalences » et de « rhizome onirique », notre auteur en pointe l’existence dès le ‘Round Midnight de 1956 enregistré par le sextette de Kenny Clarke, donc bien avant que l’influence directe de James Joyce ne soit déclarée. Pour maintenir le fil rouge de la cohérence au travers du « principe de variation », André Hodeir s’est donc inventé tout un langage où il a cru voir l’avenir du jazz. L’avenir l’a détrompé, quoiqu’à mon sens pas tout à fait, comme on le verra plus loin. Prophète ou pas, il convient de saluer chez lui cet onirisme que Fargeton salue dans son dernier chapitre “L’Ouverture onirique” et qui fait d’Hodeir ce que Gerber appelle « un poète ».

D’où cette idée d’“improvisation simulée” qu’il énoncera sur le tard, mais qu’il pratique très tôt le crayon et la gomme à la main. Par ce recours, allant toujours plus loin que ne saurait le faire l’improvisateur dans le feu de l’action, il entreprend de mener l’enrichissement de cette texture dans la durée, sans en menacer la cohérence. Cette appropriation de la structure (fut-elle la plus conventionnelle : blues, 32 mesures) par la maîtrise discursive et combinée de tous les paramètres (timbre, harmonie et mélodie, monodie et polyphonie chorale ou contrapuntique, rythme, polyrythmie, jeu sur les équivalences rythmiques et les décadrages métriques et structurels, sur la battue en 4/4 du swing auquel il reste foncièrement attaché…), il la poursuit jusqu’à un miroitement (Fargeton parle d’ « ubiquité de la texture ») qui rend (comme chez James Joyce dont le modèle finit par surpasser chez Hodeir les influences strictement musicales) relatives à la subjectivité de chaque auditeur la perception et l’interprétation (sensibles ou intelligibles) des évènements musicaux. Ce dernier phénomène qui inspire à Fargeton les expressions de « plurivalences » et de « rhizome onirique », notre auteur en pointe l’existence dès le ‘Round Midnight de 1956 enregistré par le sextette de Kenny Clarke, donc bien avant que l’influence directe de James Joyce ne soit déclarée. Pour maintenir le fil rouge de la cohérence au travers du « principe de variation », André Hodeir s’est donc inventé tout un langage où il a cru voir l’avenir du jazz. L’avenir l’a détrompé, quoiqu’à mon sens pas tout à fait, comme on le verra plus loin. Prophète ou pas, il convient de saluer chez lui cet onirisme que Fargeton salue dans son dernier chapitre “L’Ouverture onirique” et qui fait d’Hodeir ce que Gerber appelle « un poète ».

Une œuvre mal entendue mais prémonitoire

On préféra voir en ce “faux prophète” un castrateur de l’élan improvisé, un “raisin aigre” eurocentriste, le producteur d’un monstrueux hybride… sans comprendre que, s’il est foncièrement un produit de la culture occidentale (mais Art Tatum, qu’il n’aimait guère, l’était-il tellement moins, à sa façon), il ne tente en aucun cas de combiner le jazz et la musique classique (et surtout pas à la façon de Tatum par exemple, ou de John Lewis), mais qu’il tient celle-ci constamment à distance (non sans en négliger la boîte à outils), préférant trouver chez Thelonious Monk (qu’il aura entendu avec une acuité sans précédent, notamment lors de son fameux commentaire du Bag’s Groove du 24 décembre 1954 avec Miles Davis) le modèle absolu de ce qu’il cherche à développer avec le  crayon, la gomme, le papier et l’appareil orchestral. Cet appareil, ce sera Le Jazz Groupe de Paris (1954-1960) et L’Orchestre (1966-1969, hélas plus épisodique la maturité venue) constitué de musiciens qui se sont entièrement dévoués à son œuvre en dépit de leur vocation d’improvisateurs (Roger Guérin, Christian Bellest, Jean Liesse, Nat Peck, Hubert Rostaing, Armand Migiani, Sadi, Pierre Michelot, Christian Garros…), Jazz Groupe qu’hélas, faute de soutien, André Hodeir eut toutes les peines du monde à maintenir en activité. D’où le découragement et la désertion du domaine musical après Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending. D’où aussi l’idée d’Orchestre National de Jazz dont il fut l’un des principaux initiateurs au début des années 1980, alors même qu’il avait renoncé à toute carrière musicale, aujourd’hui relayée par l’association Grands Formats.

crayon, la gomme, le papier et l’appareil orchestral. Cet appareil, ce sera Le Jazz Groupe de Paris (1954-1960) et L’Orchestre (1966-1969, hélas plus épisodique la maturité venue) constitué de musiciens qui se sont entièrement dévoués à son œuvre en dépit de leur vocation d’improvisateurs (Roger Guérin, Christian Bellest, Jean Liesse, Nat Peck, Hubert Rostaing, Armand Migiani, Sadi, Pierre Michelot, Christian Garros…), Jazz Groupe qu’hélas, faute de soutien, André Hodeir eut toutes les peines du monde à maintenir en activité. D’où le découragement et la désertion du domaine musical après Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending. D’où aussi l’idée d’Orchestre National de Jazz dont il fut l’un des principaux initiateurs au début des années 1980, alors même qu’il avait renoncé à toute carrière musicale, aujourd’hui relayée par l’association Grands Formats.

Réécoutant, parmi les « œuvres antérieures » dont je dispose sur le lieu de vacances où j’écris ces lignes, Flautando, Jazz Cantata, Osymetrios, Le Palais idéal, je m’étonne qu’(à ma connaissance) aucun orchestre, national ou pas, ne se soit penché sur ce répertoire fabuleux, après les reprises d’Anna Livia Plurabelle par Patrice Caratini (Label Bleu, 1993) et le disque que le big band de Martial Solal a consacré à sept de ses partitions (“Solal et son orchestre joue Hodeir”, Carlyne, 1984). Car je trouve dans son souci du décloisonnement et du glissement (entre exposé et développement, écriture et improvisation, mélodie de hauteurs et de timbres, voix premières et secondaires…) bien des prémisses à des questions (et à leurs solutions) que se sont posées et se posent encore aujourd’hui, chacun à leur façon, des musiciens comme Anthony Davis (pour exemple de la prééminence du contrepoint sur la verticalité harmonique dans la branche “post-free”), Tim Berne (dont les partitions longues ne sont pas sans évoquer ce principe d’exposition développante remarqué par Fargeton), Steve Lehmann, Craig Taborn, Barry Guy, Andy Emler, Fred Maurin, le Quatuor Ixi… voire même auparavant Weather Report (pour le décloisonnement notamment entre écriture et improvisation).

Réécoutant, parmi les « œuvres antérieures » dont je dispose sur le lieu de vacances où j’écris ces lignes, Flautando, Jazz Cantata, Osymetrios, Le Palais idéal, je m’étonne qu’(à ma connaissance) aucun orchestre, national ou pas, ne se soit penché sur ce répertoire fabuleux, après les reprises d’Anna Livia Plurabelle par Patrice Caratini (Label Bleu, 1993) et le disque que le big band de Martial Solal a consacré à sept de ses partitions (“Solal et son orchestre joue Hodeir”, Carlyne, 1984). Car je trouve dans son souci du décloisonnement et du glissement (entre exposé et développement, écriture et improvisation, mélodie de hauteurs et de timbres, voix premières et secondaires…) bien des prémisses à des questions (et à leurs solutions) que se sont posées et se posent encore aujourd’hui, chacun à leur façon, des musiciens comme Anthony Davis (pour exemple de la prééminence du contrepoint sur la verticalité harmonique dans la branche “post-free”), Tim Berne (dont les partitions longues ne sont pas sans évoquer ce principe d’exposition développante remarqué par Fargeton), Steve Lehmann, Craig Taborn, Barry Guy, Andy Emler, Fred Maurin, le Quatuor Ixi… voire même auparavant Weather Report (pour le décloisonnement notamment entre écriture et improvisation).

En effet, si l’avènement du free jazz (en dehors duquel une certaine critique ne sut voir aucun salut) sembla condamner le “jazz composé” d’André Hodeir, les relations de l’écrit et de l’improvisé se sont, depuis, considérablement resserrées et les propositions qui en ressortent emprunteraient bien volontiers les titres que Fargeton donne à ses chapitres analytiques : “Vers une plus grande fluidité structurelle”, “Le Principe de variation” et “Ubiquité de la texture”. André Hodeir aurait-il su entendre le travail de ces musiciens que je tente de rapprocher de son sillage ? S’il n’avait soudain rompu avec toute activité musicale, au prix d’une amertume certaine, s’il ne s’était pas retiré lui aussi sur “la montagne magique”, dans le splendide isolement moral et intellectuel qui est celui des protagonistes du roman de Thomas Mann retirés dans leur sanatorium, André Hodeir n’aurait-il tout de même pas su saisir l’opportunité du “retour de l’Afrique” qui, passé les “fantasmes groovy” et l’exotisme du “vertige modal”, a pris la forme d’une observation attentive des polyrythmies et des rythmes boîteux extra-européens ouvrant sur le fascinant monde des claves qui invite à tous les décloisonnements et toutes les transpositions au-delà du seul domaine rythmique ? Aurait-il su accueillir Steve Coleman dont les spirales harmoniques, les miroitements et illusions rythmiques nous renvoient aux “plurivalences” mentionnées plus haut, et dont le travail récent – je pense tout particulièrement au récent “Morphogenesis” chroniqué dans notre numéro de septembre – rappelle l’idée hodeirienne d’œuvres produisant leur propre motricité générative ? Tout cela est peu probable, pour toutes sortes de raisons.

En dépit de la double empathie que m’inspire son œuvre et l’analyse qu’en fait Fargeton, je devine Hodeir tellement corseté par son ambition artistique et la discipline qu’elle lui impose, qu’il lui est impossible de penser le jazz postérieur aux éblouissements (Ellington, Parker, le nonette de Miles, Monk) où cette ambition a pris racine. D’où son attachement aux cadres conventionnels du swing en 4/4, en 12 ou 32 mesures, quand bien même ce serait pour les transgresser. Seule sa distance d’avec le contrat harmonique du bop au profit d’une pensée contrapuntique aurait pu ouvrir son intérêt à ce qui se profilait au sein du trio Evans / LaFaro / Motian, du quartette d’Ornette Coleman, du Second Quintette de Miles Davis. Mais, à ma connaissance et pour ce que j’ai retenu de la lecture de Fargeton, les années 1960 ne suscitent chez lui qu’indifférence, hors du débat sur le free jazz auquel il fut invité à faire part de ses très fermes réserves. Il faut dire qu’hors du free jazz, on ne sut guère penser les années 1960 en temps réel.

Lorsque je parle de sillage, je ne tente nullement de voir en lui un chef de file à titre posthume ni même de supposer une influence quelconque sur l’un ou l’autre. À l’exception peut-être de Marc Ducret. S’il est peu disert avec la presse, j’ai ouï dire que, lors de ses master classes, il lui arrivait d’y évoquer généreusement André Hodeir. Il côtoya ce dernier lors de l’enregistrement d’Anna Livia Plurabelle par Patrice Caratini et eut donc l’occasion de se pencher sur ses partitions et, le connaissant, j’imagine qu’il s’intéressa autant à celles destinées aux autres pupitres qu’aux parties confiées à sa guitare. Rappelons qu’il s’est consacré ces dernières années à des travaux musicaux à partir de fragments d’Ada ou l’ardeur de Vladimir Nabokov et de Lady Macbeth de William Shakespeare, qui sont moins des illustrations sonores de ces textes qu’un véritable travail de texture musicale basé sur la texture littéraire des œuvres évoquées. Ce qui le rapproche très clairement, sinon du “sillage” laissé par les deux grandes œuvres qu’Hodeir consacra aux textes de James Joyce (Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending), du moins de “certains modes de navigation”. D’où l’on peut supposer que le compositeur est pour le guitariste non pas un modèle de composition, mais une figure exemplaire de l’écriture musicale

Le tour de force de Fargeton

Aussi peut-on s’étonner – outre l’inexplicable absence des catalogues d’Anna Livia Plurabelle (créé en 1966) et Bitter Ending (1972) – de voir tant de partitions et d’enregistrements consultés par Fargeton demeurer inédits et que, heureusement, il nous restitue par le seul commentaire. Car Fargeton dans son travail n’a rien négligé, faisant appel à toutes les ressources dont il a su se faire ouvrir l’accès (à commencer par ses rencontres avec Hodeir lui-même), mais aussi à ses ressources personnelles : une impressionnante culture littéraire, philosophique, musicale qui lui permet de ne rien laisser passer de l’imaginaire hodeirien et de l’éclairer sous tous les angles ; plus une capacité d’amour pour cette musique qui en fait le merveilleux plaidoyer. Et dans cet amour, il y a une volonté de partager ses connaissances (et une qualité de plume) qui rend son discours clair. J’avais déjà salué avec enthousiasme son article sur les correspondances entre l’écriture d’Hodeir et celles de James Joyce, paru dans le recueil Les Rencontres du jazz et de la musique contemporaine (Presses universitaires du Midi). Contrairement à nombre de ses confrères universitaires, pas un mot savant ne nous est épargné s’il est utile, mais pas un n’est utilisé gratuitement. Tout fait sens et tout est élégamment dit au profit d’une grande clarté. Aussi, de la partie biographique aux deux parties théoriques, “regardant” ou non, au cours de mes lectures métropolitaines, les nombreux exemples qui les parsèment sans savoir les “lire” à proprement parler, ai-je pris avec Fargeton un de mes plus grands plaisirs de lecture de ces dernières années, tous genres confondus. Et, parvenu au sommet de cette autre “montagne magique”, pourrais-je détourner les propos d’Alain Gerber pour dire que jamais un ouvrage de musicologie sur le jazz n’avait bénéficié d’un « si parfait et si subtil équilibre du pulpeux et de l’intellectuel, de la sensibilité et de la rigueur. » Ou m’exclamer plus simplement parvenu là-haut : « Putain, quelle vue ! Redescendons jouir de tout ça. » • Franck Bergerot

Aussi peut-on s’étonner – outre l’inexplicable absence des catalogues d’Anna Livia Plurabelle (créé en 1966) et Bitter Ending (1972) – de voir tant de partitions et d’enregistrements consultés par Fargeton demeurer inédits et que, heureusement, il nous restitue par le seul commentaire. Car Fargeton dans son travail n’a rien négligé, faisant appel à toutes les ressources dont il a su se faire ouvrir l’accès (à commencer par ses rencontres avec Hodeir lui-même), mais aussi à ses ressources personnelles : une impressionnante culture littéraire, philosophique, musicale qui lui permet de ne rien laisser passer de l’imaginaire hodeirien et de l’éclairer sous tous les angles ; plus une capacité d’amour pour cette musique qui en fait le merveilleux plaidoyer. Et dans cet amour, il y a une volonté de partager ses connaissances (et une qualité de plume) qui rend son discours clair. J’avais déjà salué avec enthousiasme son article sur les correspondances entre l’écriture d’Hodeir et celles de James Joyce, paru dans le recueil Les Rencontres du jazz et de la musique contemporaine (Presses universitaires du Midi). Contrairement à nombre de ses confrères universitaires, pas un mot savant ne nous est épargné s’il est utile, mais pas un n’est utilisé gratuitement. Tout fait sens et tout est élégamment dit au profit d’une grande clarté. Aussi, de la partie biographique aux deux parties théoriques, “regardant” ou non, au cours de mes lectures métropolitaines, les nombreux exemples qui les parsèment sans savoir les “lire” à proprement parler, ai-je pris avec Fargeton un de mes plus grands plaisirs de lecture de ces dernières années, tous genres confondus. Et, parvenu au sommet de cette autre “montagne magique”, pourrais-je détourner les propos d’Alain Gerber pour dire que jamais un ouvrage de musicologie sur le jazz n’avait bénéficié d’un « si parfait et si subtil équilibre du pulpeux et de l’intellectuel, de la sensibilité et de la rigueur. » Ou m’exclamer plus simplement parvenu là-haut : « Putain, quelle vue ! Redescendons jouir de tout ça. » • Franck Bergerot

|J’ai gravi les 772 pages d’André Hodeir, le jazz et son double, le livre que Pierre Fargeton a consacré au compositeur français, et je n’ai pas été déçu. Parvenu là-haut, quelle vue !

|J’ai gravi les 772 pages d’André Hodeir, le jazz et son double, le livre que Pierre Fargeton a consacré au compositeur français, et je n’ai pas été déçu. Parvenu là-haut, quelle vue !

Montagne magique, tunnels et digressions

Le 1er août, je terminai la lecture de l’ouvrage de Pierre Fargeton André Hodeir, le jazz et son double, 1kg 450grammes sur ma balance de cuisine, 772 pages (préface de Martial Solal, annexes et table des matières comprises). Soit plus de deux mois de lecture dans les transports publics, à peu près le même temps qu’il m’a fallu pour franchir simultanément, mais sur l’oreiller, La Montagne magique de Thomas Mann dans la nouvelle traduction de Claire de Oliveira, un peu moins lourde pour une pagination légèrement supérieure (782 pages postface et notes de la traductrice comprises). La comparaison n’est pas anodine, car celui des deux livres que je faillis abandonner en cours de lecture n’est pas celui que l’on croit. Ce ne fut pas l’ouvrage de musicologie de Fargeton paru dans la très austère collection Recherche de l’éditeur Symétrie, consacré à un musicien à la réputation non moins austère, mais les aventures d’Hans Castorp sur La Montagne magique, un roman certes peu propice aux dernières heures de la journée sous l’étreinte de la fatigue et à la lecture duquel, plus d’une fois, je me suis endormi avant d’avoir eu le temps d’en tourner une seule page, tout à la fois vaincu par le sommeil et assommé par le kilo 150 grammes de La Montagne me tombant sur le nez. Une lecture perdue ? Pas vraiment, mais l’on pourrait retourner le soupçon sur ma lecture de l’André Hodeir, car c’est une idée bien saugrenue que de lire dans le métro un tel ouvrage parsemé d’analyses détaillées et d’exemples musicaux sur portée, loin d’une platine CD (et vinyle car les deux grands chefs d’œuvre d’Hodeir, Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending, restent inédits en CD) qui aurait permis de se reporter à tout moment aux passages commentés par Fargeton alors que je suis bien en peine d’en solfier le moindre couple de croches.

Le 1er août, je terminai la lecture de l’ouvrage de Pierre Fargeton André Hodeir, le jazz et son double, 1kg 450grammes sur ma balance de cuisine, 772 pages (préface de Martial Solal, annexes et table des matières comprises). Soit plus de deux mois de lecture dans les transports publics, à peu près le même temps qu’il m’a fallu pour franchir simultanément, mais sur l’oreiller, La Montagne magique de Thomas Mann dans la nouvelle traduction de Claire de Oliveira, un peu moins lourde pour une pagination légèrement supérieure (782 pages postface et notes de la traductrice comprises). La comparaison n’est pas anodine, car celui des deux livres que je faillis abandonner en cours de lecture n’est pas celui que l’on croit. Ce ne fut pas l’ouvrage de musicologie de Fargeton paru dans la très austère collection Recherche de l’éditeur Symétrie, consacré à un musicien à la réputation non moins austère, mais les aventures d’Hans Castorp sur La Montagne magique, un roman certes peu propice aux dernières heures de la journée sous l’étreinte de la fatigue et à la lecture duquel, plus d’une fois, je me suis endormi avant d’avoir eu le temps d’en tourner une seule page, tout à la fois vaincu par le sommeil et assommé par le kilo 150 grammes de La Montagne me tombant sur le nez. Une lecture perdue ? Pas vraiment, mais l’on pourrait retourner le soupçon sur ma lecture de l’André Hodeir, car c’est une idée bien saugrenue que de lire dans le métro un tel ouvrage parsemé d’analyses détaillées et d’exemples musicaux sur portée, loin d’une platine CD (et vinyle car les deux grands chefs d’œuvre d’Hodeir, Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending, restent inédits en CD) qui aurait permis de se reporter à tout moment aux passages commentés par Fargeton alors que je suis bien en peine d’en solfier le moindre couple de croches.

Tout ça pour dire combien j’ai été porté par le livre de Fargeton, dont je serais tenté de comparer les lumineuses analyses aux “tunnels” philosophiques dont Thomas Mann rythme son fascinant récit (figeant ici et là le cours de ce dernier en un marécage où mon attention s’enlisa souvent). Certes, ma difficulté à traverser ces tunnels de La Montagne magique m’incitèrent à profiter des lueurs précoces de l’été pour inverser mon dispositif de lecture du roman de Mann en m’y livrant toujours sur l’oreiller, mais au lever du soleil et l’esprit vigoureux, ce qui donna plus de relief tant au récit qu’aux pauses philosophique, sans pour autant rendre celles-ci moins obscures à mon entendement fort maladroit au maniement de l’abstraction et du concept. Tandis que dans les bus et rames de métro surchauffés d’un été précoce et caniculaire, mon attention restait suspendue à la lecture de Fargeton, jusqu’en ses recoins les plus savants, au point de me faire oublier plus d’une fois de descendre à la bonne station.

Entre émoi et méfiance

Mais sortons de ce tunnel, destiné à mettre en évidence le plaisir que j’ai pris à lire Fargeton, pour en venir enfin à André Hodeir, puisque c’est de lui qu’il s’agit. Sait-on encore aujourd’hui qui est André Hodeir ? Moi-même, l’ai-je jamais su avant d’avoir lu Fargeton ? Anna Livia Plurabelle figure pourtant parmi les 20 premiers disques de ma discothèque personnelle inaugurée vers 1969. J’ai dû en acquérir le vinyle en 1971 ou 72 – j’avais 18 ou 19 ans – incité par la chronique d’Alain Gerber parue dans Jazz Magazine où l’on pouvait lire en août : « Anna Livia est avant tout un chef-d’œuvre de sensualité, beaucoup plus bouleversant par ce seul fait que les compositions hodeiriennes antérieures. Cela ne signifie nullement que celles-ci étaient sèches […], cela veut dire que jamais André Hodeir n’avait réalisé un si parfait et si subtil équilibre du pulpeux et de l’intellectuel, de la sensibilité et de la rigueur. Injustement, on a fait de lui un géomètre sévère et hautain de la musique […] sans voir qu’il était aussi – le mot est facile, mais je ne veux pas l’éviter – un poète. » J’ai immédiatement senti et aimé cette sensualité. Cette musique était mienne et, même si ce n’est pas celui de mes disques que j’ai le plus écouté (52 minutes scindées en deux parties pour les commodités du phonogramme biface), c’est l’un de ceux que je connais en détail (plus certainement la face A, quelque urgence m’obligeant souvent à ranger le disque au moment où il aurait fallu le retourner), en tout cas suffisamment pour avoir été dérouté à l’écoute de la seule version CD existante, celle dirigée par Patrice Caratini en 1993, à la création publique de laquelle j’assistai au studio 104 de la Maison de la Radio.

Mais sortons de ce tunnel, destiné à mettre en évidence le plaisir que j’ai pris à lire Fargeton, pour en venir enfin à André Hodeir, puisque c’est de lui qu’il s’agit. Sait-on encore aujourd’hui qui est André Hodeir ? Moi-même, l’ai-je jamais su avant d’avoir lu Fargeton ? Anna Livia Plurabelle figure pourtant parmi les 20 premiers disques de ma discothèque personnelle inaugurée vers 1969. J’ai dû en acquérir le vinyle en 1971 ou 72 – j’avais 18 ou 19 ans – incité par la chronique d’Alain Gerber parue dans Jazz Magazine où l’on pouvait lire en août : « Anna Livia est avant tout un chef-d’œuvre de sensualité, beaucoup plus bouleversant par ce seul fait que les compositions hodeiriennes antérieures. Cela ne signifie nullement que celles-ci étaient sèches […], cela veut dire que jamais André Hodeir n’avait réalisé un si parfait et si subtil équilibre du pulpeux et de l’intellectuel, de la sensibilité et de la rigueur. Injustement, on a fait de lui un géomètre sévère et hautain de la musique […] sans voir qu’il était aussi – le mot est facile, mais je ne veux pas l’éviter – un poète. » J’ai immédiatement senti et aimé cette sensualité. Cette musique était mienne et, même si ce n’est pas celui de mes disques que j’ai le plus écouté (52 minutes scindées en deux parties pour les commodités du phonogramme biface), c’est l’un de ceux que je connais en détail (plus certainement la face A, quelque urgence m’obligeant souvent à ranger le disque au moment où il aurait fallu le retourner), en tout cas suffisamment pour avoir été dérouté à l’écoute de la seule version CD existante, celle dirigée par Patrice Caratini en 1993, à la création publique de laquelle j’assistai au studio 104 de la Maison de la Radio.

J’ai rencontré par la suite cette méfiance sourde qui, pour ceux à qui le nom d’Hodeir dit encore quelque chose, entoure toujours aujourd’hui sa mémoire, et c’est à travers cette méfiance que j’ai découvert le reste de son œuvre, puisque, à partir des années 1980, on réédita épisodiquement (chez Vogue, Polygram puis Universal et même Savoy) « les compositions hodeiriennes antérieures » dont Alain Gerber laisse entendre qu’elles (ne) sont (que) les prémisses d’un aboutissement. Or, on les (re)découvrait dans un étrange état d’esprit. Nous étions comme sommés, par quelque autorité supérieure virtuelle, soit de condamner pour révisionnisme ce « géomètre sévère et hautain » (un échange téléphonique pour Jazz Hot en 1979 et un débat auquel je participai avec lui quelques années avant sa mort ne me démentirent pas cette impression), soit d’adopter une adhésion polie, sans nuance et tout d’un bloc, pour le principe, sans distinguer les débuts de la maturité, les réussites des semi-échecs (semi, car chez Hodeir l’échec est toujours fertile de promesses). Et faute d’avoir jamais pris le temps de détailler ces « compositions antérieures », je les ai donc prises d’un bloc sans jamais y trancher ma part de bonheur. Et c’est cette part de bonheur que Fargeton nous invite à aller chercher en nous guidant dans le labyrinthe de cette œuvre aux multiples et passionnants enjeux.

Une biographie

L’Hodeir de Fargeton est divisé en trois parties, une première biographique, les deux autres “analytiques” (“Techniques du langage musical d’André Hodeir” et “Penser la forme selon André Hodeir”). Si les deuxième et troisième parties peuvent intimider, la première peut suffire à notre bonheur, même si l’achat d’un livre de 70 € dont on ne lirait que le premier tiers peut donner à réfléchir. Mais combien de livres n’avons-nous pas posés sur nos étagères pour y revenir plus tard et les consulter par fragments. La vie d’André Hodeir, telle que la raconte Fargeton, est un roman. Quelle vie de grand musicien de jazz, me direz-vous, ne s’apparente-t-elle pas à un roman ? Pourtant, même ceux pour lesquels c’est vérifiable, il manque généralement une fin à leur biographie. Le succès, la maturité et l’âge des distributions de médailles venus, le plus souvent, on s’ennuie ferme. Nul risque avec la vie musicale d’André Hodeir, tout entièrement tendue vers l’aboutissement que constitueront Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending, aboutissement situé dans le chapitre de la partie biographique intitulé “La Maturité (1964-1972)”. Après quoi, Hodeir abandonnera la création musicale pour se tourner vers la littérature en guise d’épilogue, long épilogue vers la fin duquel je le rencontrai lors du débat évoqué plus haut, où l’amertume devinable et la blessure d’un glaucome qui privait ce grand lecteur de l’un de ses biens les plus précieux put exagérer cette impression de “sévérité hautaine”.

André Hodeir avec Django et Joseph Reinhardt. Gérard Lévêque à la clarinette, Jean Storne à la contrebasse. 1943.

Un temps violoniste de jazz, puis “compositeur de jazz” (métier qu’il inventa d’une certaine manière lui qui aimait faire une sévère distinction entre l’auteur de thèmes, l’arrangeur et le compositeur), écrivain passé progressivement de la critique musicale et la musicologie à la pure littérature, André Hodeir est né en 1921 dans un milieu modeste, d’une mère passionnée d’opérette, décidée à faire de son fils un prodige du violon, à la suite de la révélation conçue lors d’un récital du tout jeune Yehudi Menuhin. Or le fils, pour l’éducation musicale duquel cette mère sacrifie l’argent du ménage, au risque de confisquer au jeune garçon une part de son enfance, n’est pas un génie du violon et mêmes ses études d’écriture au Conservatoire seront émaillées de déceptions. C’est à force de volonté qu’il se construit cependant, naviguant entre le monde du classique et celui du jazz qu’il adopte au violon sous le pseudonyme de Claude Laurence (et finit par abandonner au profit de la composition vers 27 ans) ; entre Hugues Panassié et Charles Delaunay (avec le soutien desquels il se hissera au poste de rédacteur en chef de Jazz Hot) ; entre les maîtres du jazz qu’il prend pour modèles (Duke Ellington, Charlie Parker, le nonette de Miles Davis) et ses professeurs de musique (de Norbert Dufourcq à Olivier Messiaen) ; entre ses compagnons de route sur la scène du jazz (d’André Ekyan à Kenny Clarke), les travaux alimentaires (de la musique de brasserie à la musique de film) et les figures montantes de la musique contemporaine (Pierre Boulez, Jean Barraqué) ; entre le journalisme, la musicologie et la composition, celle-ci prenant une place grandissante, alimentée par les réflexions du critique et musicologue. Où l’on voit d’où va venir le soupçon. Le monde du jazz (et plus largement de nos jours, le monde de la musique) n’a jamais aimé les musiciens “pensant”. La pensée est sensée être préjudiciable au swing. Certes, dans le feu de l’improvisation, il n’est effectivement plus temps de penser, mieux vaut avoir pensé avant, encore faut-il l’avoir fait. Un sujet qui sera au cœur des préoccupations d’André Hodeir.

L’invention d’un langage

Pour l’heure, de ses premières contributions comme arrangeur et compositeur de 1948 à 1954, notre homme pratique le « bilinguisme » pour reprendre le titre du deuxième chapitre de Fargeton. Un bilinguisme – entre les deux héritages jazz et classique – dont tous ses efforts l’amèneront à s’arracher progressivement mais dont il restera constamment coiffé comme d’un bonnet d’âne par ses détracteurs, comme d’une intimidante toque professorale par ses défenseurs obligés poliment tièdes. On le verra ainsi courtisé par John Lewis et Gunther Schuller au nom du Troisième Courant qu’Hodeir réprouve, et ne répondant à leurs commandes répétées qu’à son corps défendant… parce qu’il fa ut bien travailler (comme il fallait autrefois aller racler le violon à la brasserie), même si son art lui permettra de tirer son épingle du jeu de l’exercice qui lui est demandé (ce dont ni Schuller ni Lewis ne lui tiendront rigueur, bien au contraire, si l’on songe qu’Anna Livia fut produit et préfacé par John Lewis aux Etats-Unis, deux ans avant sa publication française). Il ne s’obstinera pas non plus sur la voie du sérialisme si chère à l’avant-garde boulézienne qu’il fréquente quelque temps et qui suscite au milieu des années 1950 une évidente curiosité parmi les jazzmen les plus à la pointe.

ut bien travailler (comme il fallait autrefois aller racler le violon à la brasserie), même si son art lui permettra de tirer son épingle du jeu de l’exercice qui lui est demandé (ce dont ni Schuller ni Lewis ne lui tiendront rigueur, bien au contraire, si l’on songe qu’Anna Livia fut produit et préfacé par John Lewis aux Etats-Unis, deux ans avant sa publication française). Il ne s’obstinera pas non plus sur la voie du sérialisme si chère à l’avant-garde boulézienne qu’il fréquente quelque temps et qui suscite au milieu des années 1950 une évidente curiosité parmi les jazzmen les plus à la pointe.

Et dès la partie biographique de son ouvrage, Fargeton montre avec une grande clarté combien Hodeir est l’ennemi de tout ce qu’on lui reproche. Notamment, la plasticité du swing qu’on l’accuse de négliger figure parmi ses principales préoccupations, et à partir du milieu des années 1950, il y consacre avec succès toutes les ruses de sa plume. Et c’est peut-être pourquoi, tout en reléguant la fonction d’arrangeur pour se concentrer sur la seule composition, tout en se substituant toujours plus à l’improvisateur dont il “simule” l’activité, il s’interdira les cordes symphoniques, se défiera de la grande formation, privilégiant la mobilité du petit ou moyen orchestre et la personnalisation des voix, de même qu’il évitera la surcharge harmonique de principe, ne craignant pas l’unisson ou la triade, préférant, à une écriture verticale préconçue, faire naître le tissu harmonique de l’élan contrapuntique des différentes voix en interaction mutuelles, reportant même une partie de son activité de compositeur du domaine harmonique sur un usage dynamique des timbres… Autant de sujets dont Fargeton nous ouvre une multitude de portes.

La gomme et le crayon au service de la texture

On reprochera encore à Hodeir l’absence d’africanité de son “jazz composé”. Probablement se sentait-il étranger aux charmes du “groove” et aurait-il partagé le point de vue exprimé par Jacques Réda dans son récent Une civilisation du rythme qui voit dans les musiques des Caraïbes un rythme « clos », commun à l’Afrique et à de nombreuses manifestations du jazz dit “modal”, par opposition au rythme du jazz classique et dit “moderne” qui est « ouvert », le swing en marche pourrait-on dire (sans allusion aux récentes configurations du paysage politique français). En effet, Hodeir qui ne saurait se satisfaire des répétitions de la boucle, compose avec en tête un impératif de progression, une volonté de non redite, de renouvellement constant de la texture se nourrissant, mesure après mesure, de ce qu’elle vient de produire pour produire encore du nouveau et non se reproduire à l’identique, même lorsqu’il s’aventure sur le terrain répétitif de l’ostinato de contrebasse (Osymetrios). Et tout cela, pourtant, le plus souvent en conservant les cadres canoniques du blues ou du chorus de 32 mesures.

On reprochera encore à Hodeir l’absence d’africanité de son “jazz composé”. Probablement se sentait-il étranger aux charmes du “groove” et aurait-il partagé le point de vue exprimé par Jacques Réda dans son récent Une civilisation du rythme qui voit dans les musiques des Caraïbes un rythme « clos », commun à l’Afrique et à de nombreuses manifestations du jazz dit “modal”, par opposition au rythme du jazz classique et dit “moderne” qui est « ouvert », le swing en marche pourrait-on dire (sans allusion aux récentes configurations du paysage politique français). En effet, Hodeir qui ne saurait se satisfaire des répétitions de la boucle, compose avec en tête un impératif de progression, une volonté de non redite, de renouvellement constant de la texture se nourrissant, mesure après mesure, de ce qu’elle vient de produire pour produire encore du nouveau et non se reproduire à l’identique, même lorsqu’il s’aventure sur le terrain répétitif de l’ostinato de contrebasse (Osymetrios). Et tout cela, pourtant, le plus souvent en conservant les cadres canoniques du blues ou du chorus de 32 mesures.

D’où cette idée d’“improvisation simulée” qu’il énoncera sur le tard, mais qu’il pratique très tôt le crayon et la gomme à la main. Par ce recours, allant toujours plus loin que ne saurait le faire l’improvisateur dans le feu de l’action, il entreprend de mener l’enrichissement de cette texture dans la durée, sans en menacer la cohérence. Cette appropriation de la structure (fut-elle la plus conventionnelle : blues, 32 mesures) par la maîtrise discursive et combinée de tous les paramètres (timbre, harmonie et mélodie, monodie et polyphonie chorale ou contrapuntique, rythme, polyrythmie, jeu sur les équivalences rythmiques et les décadrages métriques et structurels, sur la battue en 4/4 du swing auquel il reste foncièrement attaché…), il la poursuit jusqu’à un miroitement (Fargeton parle d’ « ubiquité de la texture ») qui rend (comme chez James Joyce dont le modèle finit par surpasser chez Hodeir les influences strictement musicales) relatives à la subjectivité de chaque auditeur la perception et l’interprétation (sensibles ou intelligibles) des évènements musicaux. Ce dernier phénomène qui inspire à Fargeton les expressions de « plurivalences » et de « rhizome onirique », notre auteur en pointe l’existence dès le ‘Round Midnight de 1956 enregistré par le sextette de Kenny Clarke, donc bien avant que l’influence directe de James Joyce ne soit déclarée. Pour maintenir le fil rouge de la cohérence au travers du « principe de variation », André Hodeir s’est donc inventé tout un langage où il a cru voir l’avenir du jazz. L’avenir l’a détrompé, quoiqu’à mon sens pas tout à fait, comme on le verra plus loin. Prophète ou pas, il convient de saluer chez lui cet onirisme que Fargeton salue dans son dernier chapitre “L’Ouverture onirique” et qui fait d’Hodeir ce que Gerber appelle « un poète ».

D’où cette idée d’“improvisation simulée” qu’il énoncera sur le tard, mais qu’il pratique très tôt le crayon et la gomme à la main. Par ce recours, allant toujours plus loin que ne saurait le faire l’improvisateur dans le feu de l’action, il entreprend de mener l’enrichissement de cette texture dans la durée, sans en menacer la cohérence. Cette appropriation de la structure (fut-elle la plus conventionnelle : blues, 32 mesures) par la maîtrise discursive et combinée de tous les paramètres (timbre, harmonie et mélodie, monodie et polyphonie chorale ou contrapuntique, rythme, polyrythmie, jeu sur les équivalences rythmiques et les décadrages métriques et structurels, sur la battue en 4/4 du swing auquel il reste foncièrement attaché…), il la poursuit jusqu’à un miroitement (Fargeton parle d’ « ubiquité de la texture ») qui rend (comme chez James Joyce dont le modèle finit par surpasser chez Hodeir les influences strictement musicales) relatives à la subjectivité de chaque auditeur la perception et l’interprétation (sensibles ou intelligibles) des évènements musicaux. Ce dernier phénomène qui inspire à Fargeton les expressions de « plurivalences » et de « rhizome onirique », notre auteur en pointe l’existence dès le ‘Round Midnight de 1956 enregistré par le sextette de Kenny Clarke, donc bien avant que l’influence directe de James Joyce ne soit déclarée. Pour maintenir le fil rouge de la cohérence au travers du « principe de variation », André Hodeir s’est donc inventé tout un langage où il a cru voir l’avenir du jazz. L’avenir l’a détrompé, quoiqu’à mon sens pas tout à fait, comme on le verra plus loin. Prophète ou pas, il convient de saluer chez lui cet onirisme que Fargeton salue dans son dernier chapitre “L’Ouverture onirique” et qui fait d’Hodeir ce que Gerber appelle « un poète ».

Une œuvre mal entendue mais prémonitoire

On préféra voir en ce “faux prophète” un castrateur de l’élan improvisé, un “raisin aigre” eurocentriste, le producteur d’un monstrueux hybride… sans comprendre que, s’il est foncièrement un produit de la culture occidentale (mais Art Tatum, qu’il n’aimait guère, l’était-il tellement moins, à sa façon), il ne tente en aucun cas de combiner le jazz et la musique classique (et surtout pas à la façon de Tatum par exemple, ou de John Lewis), mais qu’il tient celle-ci constamment à distance (non sans en négliger la boîte à outils), préférant trouver chez Thelonious Monk (qu’il aura entendu avec une acuité sans précédent, notamment lors de son fameux commentaire du Bag’s Groove du 24 décembre 1954 avec Miles Davis) le modèle absolu de ce qu’il cherche à développer avec le  crayon, la gomme, le papier et l’appareil orchestral. Cet appareil, ce sera Le Jazz Groupe de Paris (1954-1960) et L’Orchestre (1966-1969, hélas plus épisodique la maturité venue) constitué de musiciens qui se sont entièrement dévoués à son œuvre en dépit de leur vocation d’improvisateurs (Roger Guérin, Christian Bellest, Jean Liesse, Nat Peck, Hubert Rostaing, Armand Migiani, Sadi, Pierre Michelot, Christian Garros…), Jazz Groupe qu’hélas, faute de soutien, André Hodeir eut toutes les peines du monde à maintenir en activité. D’où le découragement et la désertion du domaine musical après Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending. D’où aussi l’idée d’Orchestre National de Jazz dont il fut l’un des principaux initiateurs au début des années 1980, alors même qu’il avait renoncé à toute carrière musicale, aujourd’hui relayée par l’association Grands Formats.

crayon, la gomme, le papier et l’appareil orchestral. Cet appareil, ce sera Le Jazz Groupe de Paris (1954-1960) et L’Orchestre (1966-1969, hélas plus épisodique la maturité venue) constitué de musiciens qui se sont entièrement dévoués à son œuvre en dépit de leur vocation d’improvisateurs (Roger Guérin, Christian Bellest, Jean Liesse, Nat Peck, Hubert Rostaing, Armand Migiani, Sadi, Pierre Michelot, Christian Garros…), Jazz Groupe qu’hélas, faute de soutien, André Hodeir eut toutes les peines du monde à maintenir en activité. D’où le découragement et la désertion du domaine musical après Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending. D’où aussi l’idée d’Orchestre National de Jazz dont il fut l’un des principaux initiateurs au début des années 1980, alors même qu’il avait renoncé à toute carrière musicale, aujourd’hui relayée par l’association Grands Formats.

Réécoutant, parmi les « œuvres antérieures » dont je dispose sur le lieu de vacances où j’écris ces lignes, Flautando, Jazz Cantata, Osymetrios, Le Palais idéal, je m’étonne qu’(à ma connaissance) aucun orchestre, national ou pas, ne se soit penché sur ce répertoire fabuleux, après les reprises d’Anna Livia Plurabelle par Patrice Caratini (Label Bleu, 1993) et le disque que le big band de Martial Solal a consacré à sept de ses partitions (“Solal et son orchestre joue Hodeir”, Carlyne, 1984). Car je trouve dans son souci du décloisonnement et du glissement (entre exposé et développement, écriture et improvisation, mélodie de hauteurs et de timbres, voix premières et secondaires…) bien des prémisses à des questions (et à leurs solutions) que se sont posées et se posent encore aujourd’hui, chacun à leur façon, des musiciens comme Anthony Davis (pour exemple de la prééminence du contrepoint sur la verticalité harmonique dans la branche “post-free”), Tim Berne (dont les partitions longues ne sont pas sans évoquer ce principe d’exposition développante remarqué par Fargeton), Steve Lehmann, Craig Taborn, Barry Guy, Andy Emler, Fred Maurin, le Quatuor Ixi… voire même auparavant Weather Report (pour le décloisonnement notamment entre écriture et improvisation).

Réécoutant, parmi les « œuvres antérieures » dont je dispose sur le lieu de vacances où j’écris ces lignes, Flautando, Jazz Cantata, Osymetrios, Le Palais idéal, je m’étonne qu’(à ma connaissance) aucun orchestre, national ou pas, ne se soit penché sur ce répertoire fabuleux, après les reprises d’Anna Livia Plurabelle par Patrice Caratini (Label Bleu, 1993) et le disque que le big band de Martial Solal a consacré à sept de ses partitions (“Solal et son orchestre joue Hodeir”, Carlyne, 1984). Car je trouve dans son souci du décloisonnement et du glissement (entre exposé et développement, écriture et improvisation, mélodie de hauteurs et de timbres, voix premières et secondaires…) bien des prémisses à des questions (et à leurs solutions) que se sont posées et se posent encore aujourd’hui, chacun à leur façon, des musiciens comme Anthony Davis (pour exemple de la prééminence du contrepoint sur la verticalité harmonique dans la branche “post-free”), Tim Berne (dont les partitions longues ne sont pas sans évoquer ce principe d’exposition développante remarqué par Fargeton), Steve Lehmann, Craig Taborn, Barry Guy, Andy Emler, Fred Maurin, le Quatuor Ixi… voire même auparavant Weather Report (pour le décloisonnement notamment entre écriture et improvisation).

En effet, si l’avènement du free jazz (en dehors duquel une certaine critique ne sut voir aucun salut) sembla condamner le “jazz composé” d’André Hodeir, les relations de l’écrit et de l’improvisé se sont, depuis, considérablement resserrées et les propositions qui en ressortent emprunteraient bien volontiers les titres que Fargeton donne à ses chapitres analytiques : “Vers une plus grande fluidité structurelle”, “Le Principe de variation” et “Ubiquité de la texture”. André Hodeir aurait-il su entendre le travail de ces musiciens que je tente de rapprocher de son sillage ? S’il n’avait soudain rompu avec toute activité musicale, au prix d’une amertume certaine, s’il ne s’était pas retiré lui aussi sur “la montagne magique”, dans le splendide isolement moral et intellectuel qui est celui des protagonistes du roman de Thomas Mann retirés dans leur sanatorium, André Hodeir n’aurait-il tout de même pas su saisir l’opportunité du “retour de l’Afrique” qui, passé les “fantasmes groovy” et l’exotisme du “vertige modal”, a pris la forme d’une observation attentive des polyrythmies et des rythmes boîteux extra-européens ouvrant sur le fascinant monde des claves qui invite à tous les décloisonnements et toutes les transpositions au-delà du seul domaine rythmique ? Aurait-il su accueillir Steve Coleman dont les spirales harmoniques, les miroitements et illusions rythmiques nous renvoient aux “plurivalences” mentionnées plus haut, et dont le travail récent – je pense tout particulièrement au récent “Morphogenesis” chroniqué dans notre numéro de septembre – rappelle l’idée hodeirienne d’œuvres produisant leur propre motricité générative ? Tout cela est peu probable, pour toutes sortes de raisons.

En dépit de la double empathie que m’inspire son œuvre et l’analyse qu’en fait Fargeton, je devine Hodeir tellement corseté par son ambition artistique et la discipline qu’elle lui impose, qu’il lui est impossible de penser le jazz postérieur aux éblouissements (Ellington, Parker, le nonette de Miles, Monk) où cette ambition a pris racine. D’où son attachement aux cadres conventionnels du swing en 4/4, en 12 ou 32 mesures, quand bien même ce serait pour les transgresser. Seule sa distance d’avec le contrat harmonique du bop au profit d’une pensée contrapuntique aurait pu ouvrir son intérêt à ce qui se profilait au sein du trio Evans / LaFaro / Motian, du quartette d’Ornette Coleman, du Second Quintette de Miles Davis. Mais, à ma connaissance et pour ce que j’ai retenu de la lecture de Fargeton, les années 1960 ne suscitent chez lui qu’indifférence, hors du débat sur le free jazz auquel il fut invité à faire part de ses très fermes réserves. Il faut dire qu’hors du free jazz, on ne sut guère penser les années 1960 en temps réel.

Lorsque je parle de sillage, je ne tente nullement de voir en lui un chef de file à titre posthume ni même de supposer une influence quelconque sur l’un ou l’autre. À l’exception peut-être de Marc Ducret. S’il est peu disert avec la presse, j’ai ouï dire que, lors de ses master classes, il lui arrivait d’y évoquer généreusement André Hodeir. Il côtoya ce dernier lors de l’enregistrement d’Anna Livia Plurabelle par Patrice Caratini et eut donc l’occasion de se pencher sur ses partitions et, le connaissant, j’imagine qu’il s’intéressa autant à celles destinées aux autres pupitres qu’aux parties confiées à sa guitare. Rappelons qu’il s’est consacré ces dernières années à des travaux musicaux à partir de fragments d’Ada ou l’ardeur de Vladimir Nabokov et de Lady Macbeth de William Shakespeare, qui sont moins des illustrations sonores de ces textes qu’un véritable travail de texture musicale basé sur la texture littéraire des œuvres évoquées. Ce qui le rapproche très clairement, sinon du “sillage” laissé par les deux grandes œuvres qu’Hodeir consacra aux textes de James Joyce (Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending), du moins de “certains modes de navigation”. D’où l’on peut supposer que le compositeur est pour le guitariste non pas un modèle de composition, mais une figure exemplaire de l’écriture musicale

Le tour de force de Fargeton

Aussi peut-on s’étonner – outre l’inexplicable absence des catalogues d’Anna Livia Plurabelle (créé en 1966) et Bitter Ending (1972) – de voir tant de partitions et d’enregistrements consultés par Fargeton demeurer inédits et que, heureusement, il nous restitue par le seul commentaire. Car Fargeton dans son travail n’a rien négligé, faisant appel à toutes les ressources dont il a su se faire ouvrir l’accès (à commencer par ses rencontres avec Hodeir lui-même), mais aussi à ses ressources personnelles : une impressionnante culture littéraire, philosophique, musicale qui lui permet de ne rien laisser passer de l’imaginaire hodeirien et de l’éclairer sous tous les angles ; plus une capacité d’amour pour cette musique qui en fait le merveilleux plaidoyer. Et dans cet amour, il y a une volonté de partager ses connaissances (et une qualité de plume) qui rend son discours clair. J’avais déjà salué avec enthousiasme son article sur les correspondances entre l’écriture d’Hodeir et celles de James Joyce, paru dans le recueil Les Rencontres du jazz et de la musique contemporaine (Presses universitaires du Midi). Contrairement à nombre de ses confrères universitaires, pas un mot savant ne nous est épargné s’il est utile, mais pas un n’est utilisé gratuitement. Tout fait sens et tout est élégamment dit au profit d’une grande clarté. Aussi, de la partie biographique aux deux parties théoriques, “regardant” ou non, au cours de mes lectures métropolitaines, les nombreux exemples qui les parsèment sans savoir les “lire” à proprement parler, ai-je pris avec Fargeton un de mes plus grands plaisirs de lecture de ces dernières années, tous genres confondus. Et, parvenu au sommet de cette autre “montagne magique”, pourrais-je détourner les propos d’Alain Gerber pour dire que jamais un ouvrage de musicologie sur le jazz n’avait bénéficié d’un « si parfait et si subtil équilibre du pulpeux et de l’intellectuel, de la sensibilité et de la rigueur. » Ou m’exclamer plus simplement parvenu là-haut : « Putain, quelle vue ! Redescendons jouir de tout ça. » • Franck Bergerot

Aussi peut-on s’étonner – outre l’inexplicable absence des catalogues d’Anna Livia Plurabelle (créé en 1966) et Bitter Ending (1972) – de voir tant de partitions et d’enregistrements consultés par Fargeton demeurer inédits et que, heureusement, il nous restitue par le seul commentaire. Car Fargeton dans son travail n’a rien négligé, faisant appel à toutes les ressources dont il a su se faire ouvrir l’accès (à commencer par ses rencontres avec Hodeir lui-même), mais aussi à ses ressources personnelles : une impressionnante culture littéraire, philosophique, musicale qui lui permet de ne rien laisser passer de l’imaginaire hodeirien et de l’éclairer sous tous les angles ; plus une capacité d’amour pour cette musique qui en fait le merveilleux plaidoyer. Et dans cet amour, il y a une volonté de partager ses connaissances (et une qualité de plume) qui rend son discours clair. J’avais déjà salué avec enthousiasme son article sur les correspondances entre l’écriture d’Hodeir et celles de James Joyce, paru dans le recueil Les Rencontres du jazz et de la musique contemporaine (Presses universitaires du Midi). Contrairement à nombre de ses confrères universitaires, pas un mot savant ne nous est épargné s’il est utile, mais pas un n’est utilisé gratuitement. Tout fait sens et tout est élégamment dit au profit d’une grande clarté. Aussi, de la partie biographique aux deux parties théoriques, “regardant” ou non, au cours de mes lectures métropolitaines, les nombreux exemples qui les parsèment sans savoir les “lire” à proprement parler, ai-je pris avec Fargeton un de mes plus grands plaisirs de lecture de ces dernières années, tous genres confondus. Et, parvenu au sommet de cette autre “montagne magique”, pourrais-je détourner les propos d’Alain Gerber pour dire que jamais un ouvrage de musicologie sur le jazz n’avait bénéficié d’un « si parfait et si subtil équilibre du pulpeux et de l’intellectuel, de la sensibilité et de la rigueur. » Ou m’exclamer plus simplement parvenu là-haut : « Putain, quelle vue ! Redescendons jouir de tout ça. » • Franck Bergerot

|J’ai gravi les 772 pages d’André Hodeir, le jazz et son double, le livre que Pierre Fargeton a consacré au compositeur français, et je n’ai pas été déçu. Parvenu là-haut, quelle vue !

|J’ai gravi les 772 pages d’André Hodeir, le jazz et son double, le livre que Pierre Fargeton a consacré au compositeur français, et je n’ai pas été déçu. Parvenu là-haut, quelle vue !

Montagne magique, tunnels et digressions

Le 1er août, je terminai la lecture de l’ouvrage de Pierre Fargeton André Hodeir, le jazz et son double, 1kg 450grammes sur ma balance de cuisine, 772 pages (préface de Martial Solal, annexes et table des matières comprises). Soit plus de deux mois de lecture dans les transports publics, à peu près le même temps qu’il m’a fallu pour franchir simultanément, mais sur l’oreiller, La Montagne magique de Thomas Mann dans la nouvelle traduction de Claire de Oliveira, un peu moins lourde pour une pagination légèrement supérieure (782 pages postface et notes de la traductrice comprises). La comparaison n’est pas anodine, car celui des deux livres que je faillis abandonner en cours de lecture n’est pas celui que l’on croit. Ce ne fut pas l’ouvrage de musicologie de Fargeton paru dans la très austère collection Recherche de l’éditeur Symétrie, consacré à un musicien à la réputation non moins austère, mais les aventures d’Hans Castorp sur La Montagne magique, un roman certes peu propice aux dernières heures de la journée sous l’étreinte de la fatigue et à la lecture duquel, plus d’une fois, je me suis endormi avant d’avoir eu le temps d’en tourner une seule page, tout à la fois vaincu par le sommeil et assommé par le kilo 150 grammes de La Montagne me tombant sur le nez. Une lecture perdue ? Pas vraiment, mais l’on pourrait retourner le soupçon sur ma lecture de l’André Hodeir, car c’est une idée bien saugrenue que de lire dans le métro un tel ouvrage parsemé d’analyses détaillées et d’exemples musicaux sur portée, loin d’une platine CD (et vinyle car les deux grands chefs d’œuvre d’Hodeir, Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending, restent inédits en CD) qui aurait permis de se reporter à tout moment aux passages commentés par Fargeton alors que je suis bien en peine d’en solfier le moindre couple de croches.

Le 1er août, je terminai la lecture de l’ouvrage de Pierre Fargeton André Hodeir, le jazz et son double, 1kg 450grammes sur ma balance de cuisine, 772 pages (préface de Martial Solal, annexes et table des matières comprises). Soit plus de deux mois de lecture dans les transports publics, à peu près le même temps qu’il m’a fallu pour franchir simultanément, mais sur l’oreiller, La Montagne magique de Thomas Mann dans la nouvelle traduction de Claire de Oliveira, un peu moins lourde pour une pagination légèrement supérieure (782 pages postface et notes de la traductrice comprises). La comparaison n’est pas anodine, car celui des deux livres que je faillis abandonner en cours de lecture n’est pas celui que l’on croit. Ce ne fut pas l’ouvrage de musicologie de Fargeton paru dans la très austère collection Recherche de l’éditeur Symétrie, consacré à un musicien à la réputation non moins austère, mais les aventures d’Hans Castorp sur La Montagne magique, un roman certes peu propice aux dernières heures de la journée sous l’étreinte de la fatigue et à la lecture duquel, plus d’une fois, je me suis endormi avant d’avoir eu le temps d’en tourner une seule page, tout à la fois vaincu par le sommeil et assommé par le kilo 150 grammes de La Montagne me tombant sur le nez. Une lecture perdue ? Pas vraiment, mais l’on pourrait retourner le soupçon sur ma lecture de l’André Hodeir, car c’est une idée bien saugrenue que de lire dans le métro un tel ouvrage parsemé d’analyses détaillées et d’exemples musicaux sur portée, loin d’une platine CD (et vinyle car les deux grands chefs d’œuvre d’Hodeir, Anna Livia Plurabelle et Bitter Ending, restent inédits en CD) qui aurait permis de se reporter à tout moment aux passages commentés par Fargeton alors que je suis bien en peine d’en solfier le moindre couple de croches.

Tout ça pour dire combien j’ai été porté par le livre de Fargeton, dont je serais tenté de comparer les lumineuses analyses aux “tunnels” philosophiques dont Thomas Mann rythme son fascinant récit (figeant ici et là le cours de ce dernier en un marécage où mon attention s’enlisa souvent). Certes, ma difficulté à traverser ces tunnels de La Montagne magique m’incitèrent à profiter des lueurs précoces de l’été pour inverser mon dispositif de lecture du roman de Mann en m’y livrant toujours sur l’oreiller, mais au lever du soleil et l’esprit vigoureux, ce qui donna plus de relief tant au récit qu’aux pauses philosophique, sans pour autant rendre celles-ci moins obscures à mon entendement fort maladroit au maniement de l’abstraction et du concept. Tandis que dans les bus et rames de métro surchauffés d’un été précoce et caniculaire, mon attention restait suspendue à la lecture de Fargeton, jusqu’en ses recoins les plus savants, au point de me faire oublier plus d’une fois de descendre à la bonne station.

Entre émoi et méfiance

Mais sortons de ce tunnel, destiné à mettre en évidence le plaisir que j’ai pris à lire Fargeton, pour en venir enfin à André Hodeir, puisque c’est de lui qu’il s’agit. Sait-on encore aujourd’hui qui est André Hodeir ? Moi-même, l’ai-je jamais su avant d’avoir lu Fargeton ? Anna Livia Plurabelle figure pourtant parmi les 20 premiers disques de ma discothèque personnelle inaugurée vers 1969. J’ai dû en acquérir le vinyle en 1971 ou 72 – j’avais 18 ou 19 ans – incité par la chronique d’Alain Gerber parue dans Jazz Magazine où l’on pouvait lire en août : « Anna Livia est avant tout un chef-d’œuvre de sensualité, beaucoup plus bouleversant par ce seul fait que les compositions hodeiriennes antérieures. Cela ne signifie nullement que celles-ci étaient sèches […], cela veut dire que jamais André Hodeir n’avait réalisé un si parfait et si subtil équilibre du pulpeux et de l’intellectuel, de la sensibilité et de la rigueur. Injustement, on a fait de lui un géomètre sévère et hautain de la musique […] sans voir qu’il était aussi – le mot est facile, mais je ne veux pas l’éviter – un poète. » J’ai immédiatement senti et aimé cette sensualité. Cette musique était mienne et, même si ce n’est pas celui de mes disques que j’ai le plus écouté (52 minutes scindées en deux parties pour les commodités du phonogramme biface), c’est l’un de ceux que je connais en détail (plus certainement la face A, quelque urgence m’obligeant souvent à ranger le disque au moment où il aurait fallu le retourner), en tout cas suffisamment pour avoir été dérouté à l’écoute de la seule version CD existante, celle dirigée par Patrice Caratini en 1993, à la création publique de laquelle j’assistai au studio 104 de la Maison de la Radio.