Anglet Jazz Festival : Couleurs jazz de septembre

Robin McKelle achève son rappel. Elle vient de faire chanter le public sur un refrain de pur « gimmick » entonné à capella après avoir, d’un geste signifié le silence à ses musiciens au bout d’un decrescendo. Les spectateurs sont maintenant debout. Au final le chant explose en centaine de battements de mains enthousiastes. Longue ovation avant la révérence du quartet. Dans les discussions d’ « après match à la buvette » dirait-on en ces terres rugbystiques ce concert de clôture, contenu direct, accessible, sans surprise majeure quant à l’affiche projetée tranche pour en croire certains avec la qualité intrinsèque sinon la sophistication d’autres séquences vécues de la programmation. Éternelle dichotomie dans un festival entre le besoin pour ne pas dire le jugement à priori des « spécialistes » et le plaisir immédiat des aficionados de l’occasion. Exposition permanente des contrastes dans le kaléidoscope du jazz consommé live. En attendant l’’Anglet Jazz Festival, lui compte (et compte sur) ses entrées…

Anglet Jazz Festival, Théâtre Quintaou, Anglet (64600)

Daniel Garcia Diego (p, voc), Reiner Elizalde « El Negron » (b), Shayan Fathi dm)

15 septembre

Daniel Garcia

Le concert débute sur une composition qui se veut être un hommage à deux héros disparus du flamenco, Paco de Lucía et Camarón de la Isla (Potro de rabia y miel). Le piano résonne de notes serrées, sorte de chant d’appel à une émotion forte s’appuyant sur les contreforts rythmiques d’une caisse claire jouée à mains nues. Cet élément de la batterie paraît être utilisée en priorité par le

batteur du trio d’origine iranienne. D’une manière un peu minimaliste d’ailleurs, sobre souvent, toujours frappée de précision. En opposition de phase la basse ronde de El Negron, musicien révélé auprès de Chucho Valdes, extensive, manifeste une approche très physique de l’instrument. Au plan plus collectif le corps de la musique du trio vibre de résonances arabo-andalouses. Il en va ainsi d’un tango flamenco ( La comunidad) joué avec beaucoup d’interaction de la part du piano vers la batterie. Les accords placés au millimètre sur l’élan rythmique souple du tango confèrent de la brillance à la mélodie. Revient alors la figure mythique de Camarón -il fait partie de la génération d’artistes dite des « 27 » qui ont disparu tragiquement à cet âge là- pour évoquer chez lui un disque «Soy Gitano « pas bien reçu dans lequel il importe au début des années 90 dans le corps du flamenco un étonnant environnement électronique…il était trop en avance dans ce monde de forte tradition » Le pianiste s’y livre totalement en une longue intro en solo, illustrant son propos de beaucoup de nuances de couleurs, un lyrisme à fleur de peau. Soit une expressivité renforcées par le jeu de main droite. Daniel Garcia cultive la mélodie au bout d’une myriade de notes libérées. Conclusion en deux récits musicaux voués à célébrer Salamanque, sa ville de naissance « Calle Compañia » où quand les notes lâchées en séquences rapides serrées parlent à plusieurs voix répercutant autant d’histoires de la rue. « Travesuras » toute en vivacité jaillit comme une danse à partir de notes de cordes mises à nues, bloquées sur le piano et la basse. Et surprise, la voix du pianiste surgit alors, sorte d’appel réverbéré à emboîter les pas de danse….

El Negron

Raphaël Pannier (dm), Stéphane Guillaume (ts, ss), Jérémie Bruyère (b) Thomas Enhco (p)

Raphaël Pannier

« Lonely woman » d’Ornette Coleman: un tout autre climat marque cette seconde partie de soirée mais porteur lui aussi d’une certaine puissance d’expression. «Le fort langage du swing » assure Raphaël Pannier. Batteur leader du groupe il se veut didactique. Démonstratif . À ce titre il revendique cette marque de son passage à la Berkeley School de Boston. Occasion illustrée déjà d’un super solo de ténor (Stéphane Guillaume, magistral vraiment) ajusté sur un petit moment de piano plutôt piquant (Thomas Enhco) « Mid Town blues » renvoie à « l’énergie de New York » visiblement bien canalisée pourtant dans un enchaînement de séquences « pur » swing qui débouchera sur un étonnant chorus de piano peuplé de notes juste égrenées de la main droite au bout des touches aiguës du clavier (Thomas Enhco encore et toujours) Pannier y ajoute beaucoup d’effet d’émulsion dans le traitement de ses caisses et cymbales. The angel’s hand « Cette composition figurera sur mon prochain album. Sachez cependant que nous la jouons ce soir devant vous pour première fois sur une scène. Le quartet déroule une balade imprimée d’un long unisson basse/sax ténor. Stéphane Guillaume, en expert reconnu toujours, a changé de cuivre pour un chorus offert au soprano cette fois. Il y a dans cet orchestre un son collectif.un effort de construction également porteur d’une intensité planifiée, étudiée. Laquelle crée des contrastes riches en matière de couleurs sonores. Témoin ces parties écrites très fines exposées en trio cette fois à partir d’un thème complexe du musicien compositeur brésilien Hamilton de Holanda. Viendra. en guise d’envoi final un savant arrangement original d’ESP, thème signé de la plume de Wayne Shorter. Raphaël Pannier insistant dans son souci de raconter et prouver aura le dernier mot, aveu surprenant pour le moins « C’est la première fois ici à Anglet que j’ai l’occasion de présenter la musique de mon album, Faune, dans un festival en France … »

Stéphane Guillaume

Mélanie Dahan, Jérémie Hababou (p), Benjamin Petit (b), Jeremy Bruyère ( b), Arthur Allard (dm)

16 septembre

Mélanie Dahan, Jérémy Hababou

Question tournure de chant entre jazz et chanson française elle a visiblement choisi: elle penche clairement pour la seconde tendance. Mélanie Dahan de sa voix douce aime à citer ses auteurs, Ses chanteurs favoris. Des poètes se trouvent également convoqués. Elle ouvre le bal par une citation de Reggiani. Enchaîne avec Tahar Ben Jeloun. Dans l’exécution la voix sort, claire, jamais forcée. Elle veille même dirait-on à la garder un peu en retrait du déroulé musical. Vient le tour des phrases empruntées à Andrée Chedid, temps compté d’un passage subtil de notes d’accompagnement de la basse frisées à l’archet. S’y rajoutent en prolongements de mots de la poétesse mère de chanteurs connus, quelques contrechants d’un sax soprano clairement porté vers les aigues. Le travail du quartet s’opère en toute cohésion. Un duo avec la basse -Jérémie Bruyère dans ces lumières musicales plus tamisées se trouve tout aussi à son aise que la veille dans l’orchestre effervescent de Raphaël Pannier- comme ces unissons avec le sax renforce le port, la présence de la voix. De quoi servir au mieux les mots, les phrases très choisis des chansons de la chanteuse qui en est quand même, elle le dit à son « quatrième album » Manière vocale, façon personnelle de faire le métier qui n’empêche pas Mélanie Dahan de terminer sur…une histoire sans parole! Soit une ligne de scat qui en impose, s’efface pour reprendre in fine sur le tapis volant d’une suite de mesures peuplée de piano et de sax alto en mode d’architecture légère mais séduisante. Le jazz et la chanson en séductions mutuelles, encore et toujours…

Lars Danielson (b), Gregory Prívat (p), John Parricelli (g), Magnus Öström (dm)

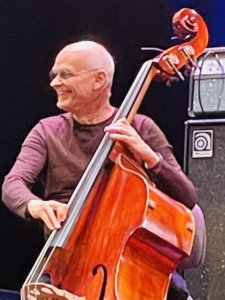

Lars Danielsson

Chez lui, bassiste ou compositeur peu importe, les sonorités exprimées créent de l’espace. Ainsi en est-il de Nikita’s dream: lorsque tout de suite les lignes se croisent, donnant un effet immédiat de démultiplication des directions suivies. Musiques plurielles taillées en écheveaux, comme lancée en faisceaux s’il s’agissait de lumière et non de son.

On ne le remarque pas forcément dans les albums du bassiste suédois (tel Cloudland/ ACT Music le dernier en date enregistré dans cette même formation) mais projetée sur scène en live le rôle central de Grégory Privat dans l’orchestre saute aux yeux à l’instar de -toutes choses n’étant pas égales, forcément- celui tenu par Danilo Perez chez Wayne Shorter – groupe du temps passé, hélas ! où ce dernier pouvait encore fouler des scènes…Pose des thèmes, élans donnés, relances: le mouvement part des rendez vous fixés par le piano (The fifth grade) John Parricelli lui, dans des explorations subtiles imprime les différences de couleurs. À tous moments, question de qualité en matière d’écoute mutuelle, les montées en tension créent, requièrent l’attention chez chacun des musiciens. Cette concentration, ce feeling d’apparence naturelle mis en commun donne le tempo autour duquel, sans explosions, sans passage en force obligé, la musique vit, trouve ses son rythme, forme son relief. Ça joue, ça coule, ça vibre autour des mélodies (Lars Danielson, compositeur possède aussi cette faculté) construites en équilibre d’écriture et d’improvisations partagées. Ce qui n’empêche nullement Gregory Privat de s’affirmer également en formidable soliste, faiseur et développeur d’idées qu’il pousse à fond sans retenue, physiquement y compris (« Crazy man » dira le leader du pianiste martiniquais hochant du chef en quittant la scène…)

Un morceau en guise de solidarité dédié à l’Orchestre Symphonique de Lviv (Ukraine) « avec lequel on l’a joué pour le 1e fois en 2016 » Plus un « pasa calle » (danse) ibérique modifié dans sa cadence rythmique en mode de jazz sans frontière nord-sud pour le quel Magnus Öström s’affirme en régulateur avisé. Ici, à vingt cinq kilomètres d’une frontière qui n’en est plus vraiment une depuis longtemps le public du festival bat la chamade devant le clin d’oeil du bassiste suédois.

Grégory Privat

Éric Seva (bs ,ss), Bruno Schorp (b), Zaza Desiderio (dm),

16 septembre

Éric Seva

Sans doute n’est-ce pas la solution de facilité mais il choisit d’entamer le set au sax baryton histoire de passer du grave à l’aigu dans un exercice, rythmique oblige, un peu acrobatique. Et physique. Éric Seva dans ce trio scelle ainsi d’entrée sa maîtrise de l’imposant instrument. Et par répercussion de la nature du propos, du discours musical singulier qu’il impose. Luz de Port Coton, morceau qui suit voué à refléter la « belle lumière de cette côte de l’Île de Ré » intervient en un déroulé cool sous le souffle sucré du sax soprano. Aussitôt prolongé d’effets de sons très nature donnés en duo basse et frappes à mains nues sur les caisses de la batterie.

Éric Seva à l’instar d’un Henri Texier ou de Louis Sclavis fait partie de ces musiciens de jazz compositeurs aptes à imprimer des mélodies fortes qui restent ancrées dans vos têtes (Les roots d’Alicante). Dans cette seconde version du trio la contrebasse apporte un autre son, différent de celui de là basse électrique figurant sur le disque enregistré (Résonnance) Le trio avec soufflant et rythmique, donc dépourvu d’instrument dit harmonique, n’est plus une dimension orchestrale si fréquente d’ailleurs dans le jazz actuel, hexagonal en particulier. La formule peut apparaître comme un pari. Éric Seva a choisi de le relever ainsi en toute conscience. Avec les atouts d’un studio pour l’album enregistré l’an passé. Sans filet en revanche pour la projection de la formule sur scène. Une prise de risque certes. Mais bon, on trouve chez le musicien de Marmande la capacité à faire résonner ce gros tuyau de cuivre du baryton et l’art de savoir faire chanter le moelleux du soprano. L’envie sans doute aussi de raconter dans une sorte d’intimité des histoires musicales emplies de vécu (Train clandestin). Y compris de pouvoir le réaliser à deux, couple minimaliste basse/soprano (Pipa) Le trio représente une architecture légère, fragile quelques fois, mais potentiellement un peu magique également pour une musique de triangle isocèle. Facteur d’égalité de chances pour chacun de dire et de faire. À cet effet les angles choisis à la batterie par Zaza Desiderio lui permettent de souligner temps forts rythmiques autant que points de rendez vous singuliers. La sonorité de la basse de Bruno Schorp -il retrouve là Eric Seva, quitté après l’album Nomade Sonore- pleine de présence flambe carrément sur les cordes aiguës. L’art du trio est un terme galvaudé peut être… Et pourtant il sied bel et bien pour Résonances au dit Triple Roots, nom du groupe d’Eric Seva.

Zaza Desiderio

Robin McKelle (voc, p), Laurent Coulondre (p, cla, synthé), Alen Saleem (b), Jason Brown (dm)

Robin Mc Kelle

Une voix puissante dont sciemment elle module les effets, le débit. Elle maîtrise parfaitement son chant. Elle convoque au premier chef Amy Whinehouse. Puis Joni Mitchell pour une version de sa magnifique chanson The River dans un arrangement aux accents personnels quoiqu’un peu sobre. Et successivement Sade, Dolly Parton, Janis. Joplin… « Je veux rendre hommage aux chanteuses et compositrices comme moi » Elle parle beaucoup, beaucoup entre ces chansons. Robin McKelle alterne anglais et langue française avec dans le jeu de parole la volonté de plus ou moins forcer sur l’accent d’outre Atlantique. Elle arpente la scène, bottes blanches et longue robe pourpre, dans toute sa longueur histoire d’aller chercher le public au propre comme au figuré « Vous savez ce concert c’est ma rentrée à moi suite à cette horrible période de pandémie aux États Unis, ma première étape en France… » Les titres se succèdent portés par un trio très pro, très clean n’étaient les petites étincelles, petit coups d’arcs électriques sur les claviers adéquats de la part de l’espiègle Laurent Coulondre. À l’aise,´maîtrisant parfaitement son chant, elle s’en sort bien sur un blues au message…féministe. Avec un commentaire de plus jusqu’au détail pas si indispensable que ça « Cette compo là que j’avais oubliée pendant le Covid j’ai été la chercher au fond de mon coffre » Elle paraît vouloir se libérer totalement sur des mesures de scat en duo avec la basse. Un peu répétées, un peu longues tout de même. On retiendra surtout in fine, moment seule au piano ce titre « You’ ve got a friend », marque d’un feeling profond.

Laurent Coulondre

Parions que l’album « jazz en hommage à Ella Fitzgerald » qu’elle annonce -le « ce n’est pas encore officiel mais moi je vous le dit déjà …» est quelquefois la pub la plus efficace et la moins coûteuse- à paraître en 2023 enregistré à New York avec le renfort notable de !Kenny Baron (piano) et Peter Washington (guitare) notamment, livrera une matière plus personnalisée …

Robert Latxague