Anglet: Pianos pour un jazz ouvert

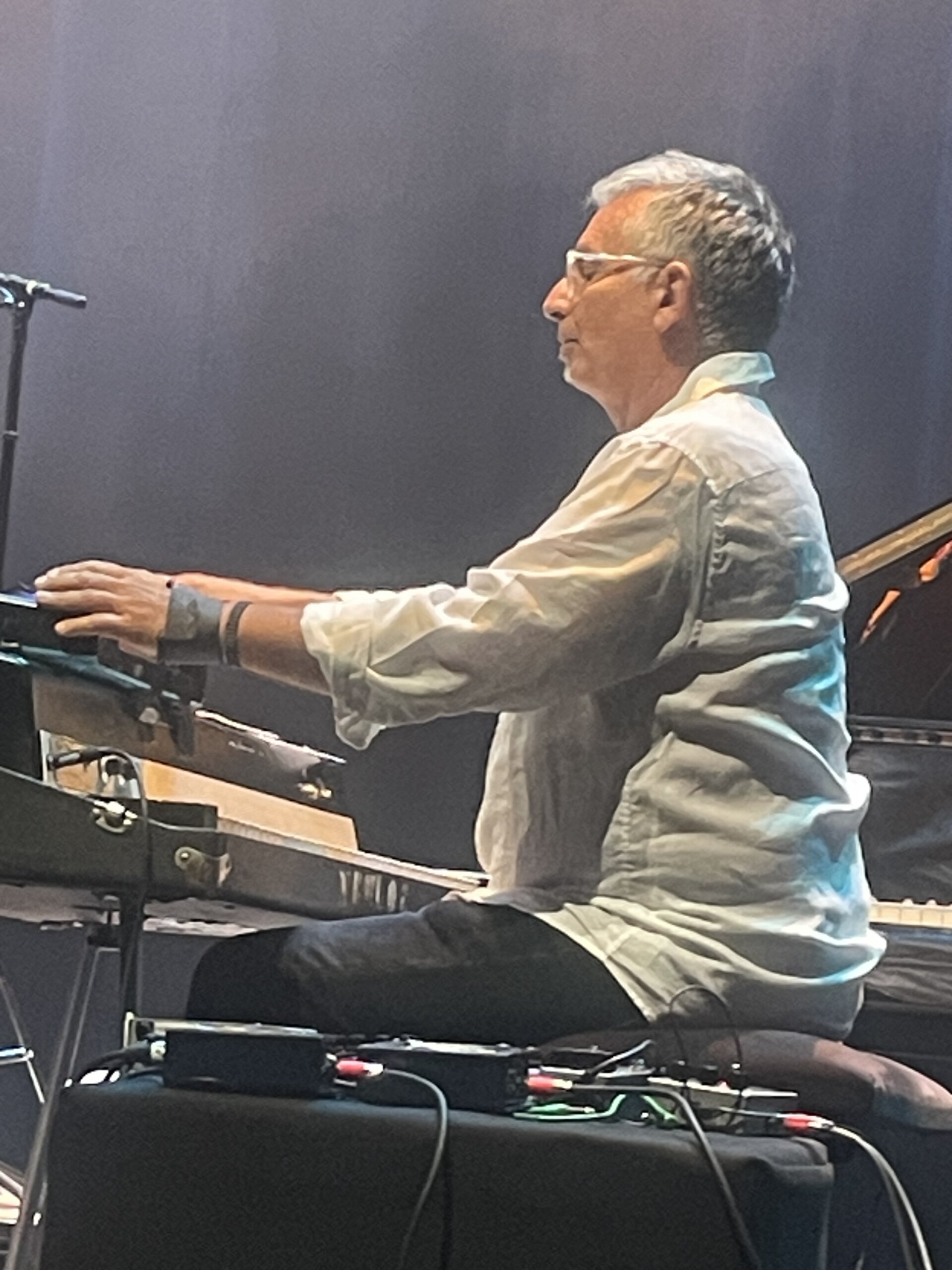

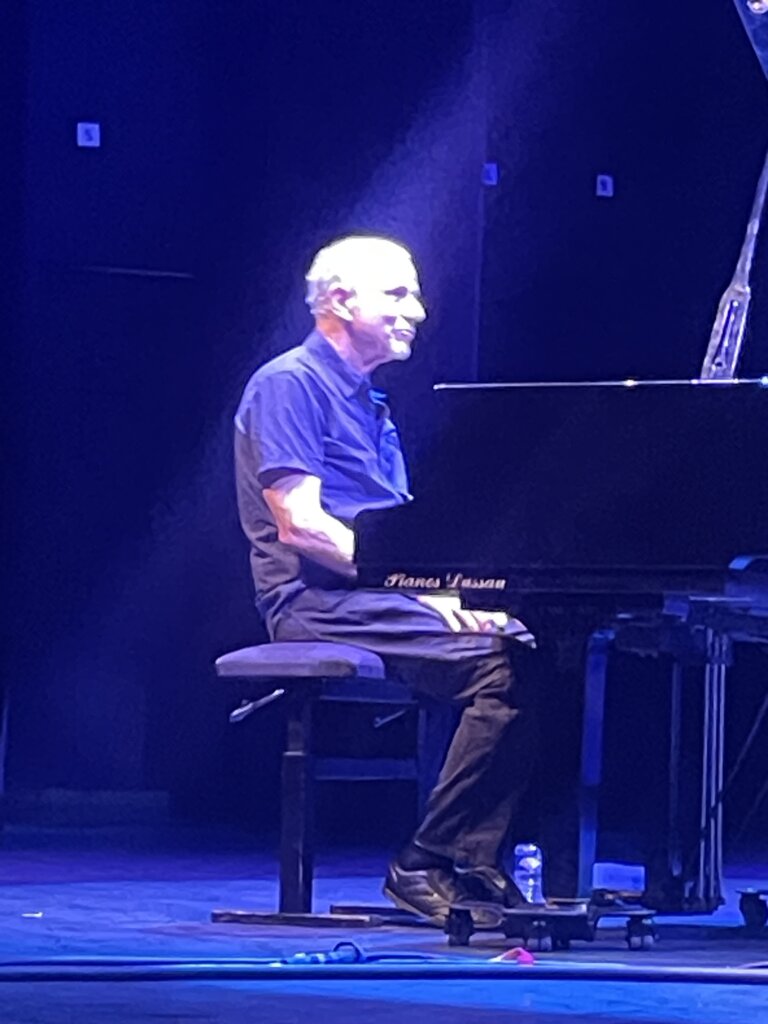

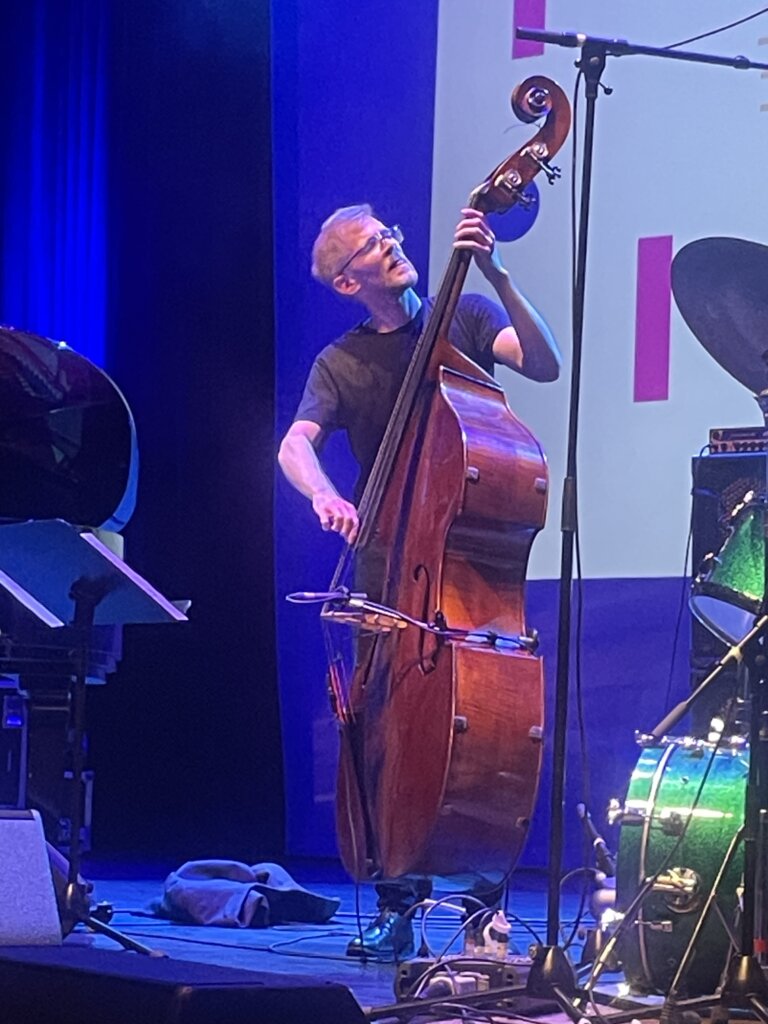

Marc Copland (p), Stéphane Kerecki (b), Fabrice Moreau (dm)

Mikael Brecker, John Abercrombie, Joue Baron, Gary Peacock, Dave Liebman, Kenny Wheeler etc…Marc Copland a tutoyé les plus grands musiciens de jazz américains. Pourtant il est là, ce soir, petit homme tranquille à s’assoir au piano duThéâtre Quintaou avec une (super) rythmique made in France.

Marc Copland (p), Stéphane Kerecki (b), Fabrice Moreau (dm)

Et pas d’idée fixe, pas de plan question thèmes à aborder « Je préfère partir sur un répertoire de standards connus, mais sans ordre déterminé à l’avance. Je me sens plus libre ainsi. Nous pouvons nous les approprier chacun dans son rôle. Pas d’ennui possible sur une série de concert, au contraire un vrai renouvellement sur scène… » Et quand on parle de « figuras », voilà Miles en personne convoqué d’entrée avec son inénarrable « Nardis ». Paradoxalement suite à une intro très didactique du standard ce sont les notes riches de la batterie, contrastées en force et finesse, colorées à dessein qui ressortent d’abord de l‘échange dans le turnover du trio. Confirmation si besoin était: Fabrice Moreau possède une écriture personnelle de la batterie. Son instrument percussion, il le musicalise. Et dans sa foulée ses deux compères imaginent de concert autant de de petites figures miniature rythmiques que nécessaire. Stephane Kerecki qui par goût est allé chercher le talent, le savoir faire du pianiste est aussi compositeur. Dans « Gary », l’interplay joue à fond. Le piano prend la main sur des épisodes mélodiques explicites, limpides. De quoi donner à la basse l’occasion de développer une dentelle de notes richement ornée. Tout en contrôle du son, des bonnes doses de volume. Les unissons notes du piano synchronisées sur sur celles des cordes de la basse projettent en fond d’écran des images parlantes pour tout un chacun doté d’oreilles normales, d’yeux ouverts ou fermés. Bien entendu, la batterie poursuit dans les règles de sa grammaire sonore.

On était ainsi installé dans un climax plutôt intimiste. Puis le « Blue in Green » puisé au fond du grand livre des chansons américaines livre par surprise de petits jaillissements pianistiques piquants générés au centre du clavier.. Et la basse de prendre ses aises en solo, prendre le large. dès l’abord d’un autre monument de Miles Davis plutôt bien servi ce soir, « All Blues » Cette fois Marc Copland sourit, relevant la tête sur des accords lancés en cascades jouissant, jouissif, des reliefs dessinés au fil tendu d’une mélodie jazz davisienne sans doute mille fois exposée. « Greensleeves » chant mozartien, lui aussi manière de tarte à a crème du répertoire jazz sera réduit à deux minutes en guise de bis. Juste un salut pour un maître d’oeuvre du piano jazz venu certes, avec l’aide d’un duo de talent bien marqué faire un petit tour de standards. Pour certains avec une carence en sel. Pour beaucoup à déguster sans modération.

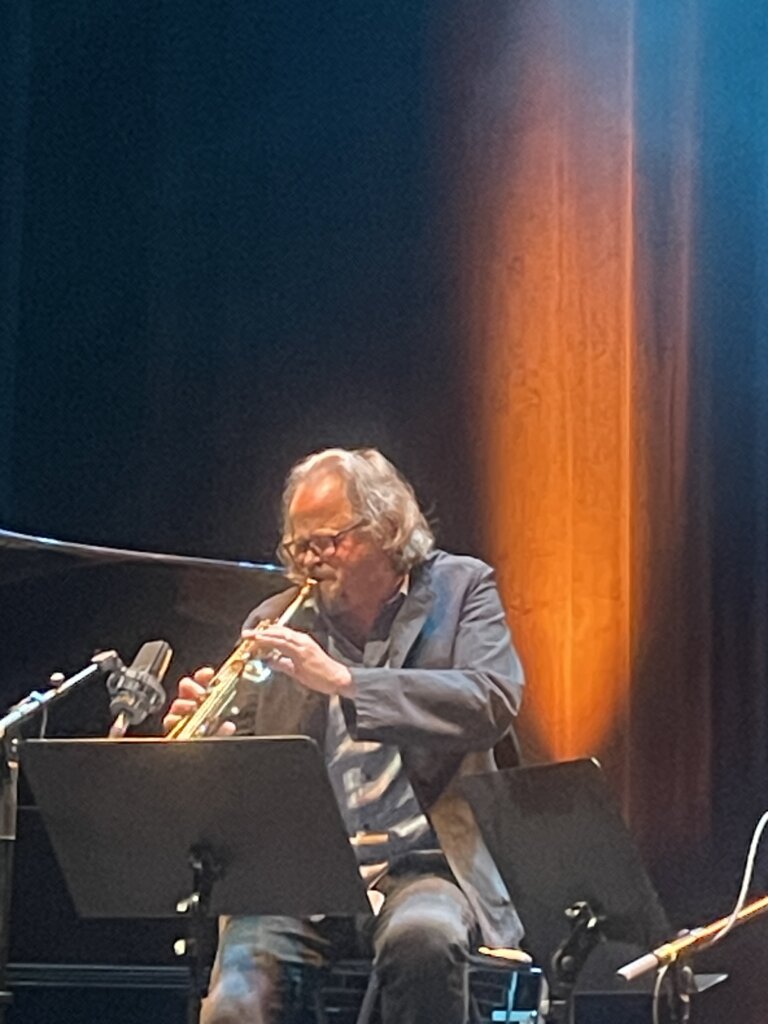

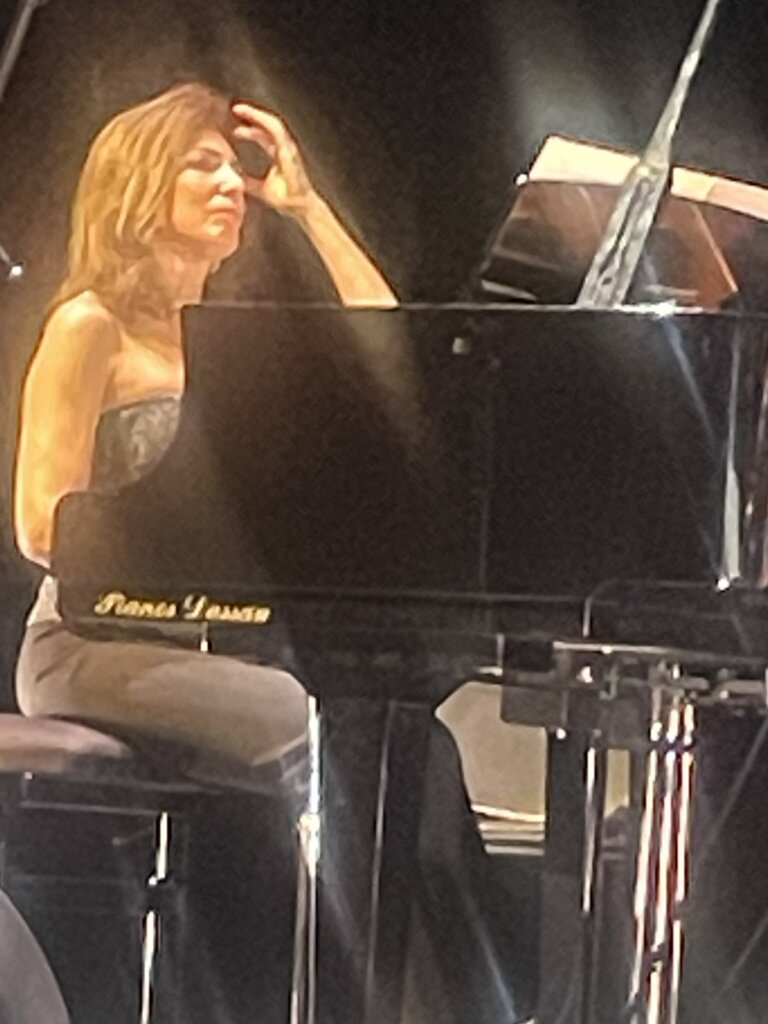

Stephane Guillaume (ss), Sedef Erçetin (cello), Maria Papapetropoulos (p), Antoine Banville (dm)

L’une (piano) vient de Grèce, l’autre (violoncelle) arrive d’Istanbul. La musique ( composée pendant la pandémie) présentée pour la première fois sur une scène -le disque viendra l’an prochain- est issue de la plume de Stéphane Guillaume saxophoniste qui se définit lui même comme « un sideman parmi les plus demandés du jazz et d’autres musiques voisines… » Le contenu musical à proprement parler démarre sur une habanera, genre cubain. mais on aura beaucoup de mal à l’identifier. Identification: voilà bien un vocable difficile à définir, à contextualiser dans une pareille forme orchestrale. Bien sur à contrario on reconnaît la sonorité très pleine, toujours un peu tendu du saxophone soprano. On perçoit les lignes répétitives du piano comme les contrechants précis, très fidèles à la partition de la part du violoncelle. Jazz ? Orchestre de chambre ? On pencherait plus pour une musique de chambre que pour des couleurs jazz…Et puis il y cette retenue dans l’a présence des percussions d’Antoine Banville. Dans un rendu de volume sonore très (trop) discret. Toujours un ancrage de composition aux racines hispaniques. Une seguiria à présent en figure du flamenco. Avec du cajon, caisse de résonance avec peau frappée en dialogue avec le sax. Les arabesques du piano viennent au croisement, on entre avec douceur dans des paysages. Le soprano fortement impliqué lui dans l’improvisation, plus acéré dans son jet, donne du grain à l’histoire contée. A cet instant Stephane Guillaume ressuscite la figure singulière du formidable pianiste français, Mickey Grallier, étoile filante du jazz hexagonal trop tôt éteinte fin du siècle dernier. « L’île aux cygnes », une de ses compositions sonne tel un hommage gorgée de feeling le temps d’ une pièce en forme de balade nostalgique, piano dominant en notes de lumière douce. Chaque morceau, thème mais surtout solos place le sax soprano en sur brillance, dans le registre des aigües en particulier. Stéphane Guillaume par sa présence, ses relances joue un rôle moteur. La musique de par l’écriture initiale que servent en priorité violoncelle et piano (ce dernier sortant de l’ombre un bref instant sur un thème célébrant la ville grecque de Kalamata) évolue en recherche constante d’équilibre, sonorités autant que volumes. Même cause même effet en pensée du leader pour un ex-compagnon de musiques ouvertes et ami, Didier Lockwood. « Like an angel » associe, en fidélité au violoniste lyrisme via les cordes et tension dans le souffle ferme du sax.

Jazz ou…allez savoir, dans un pareil premier jet !

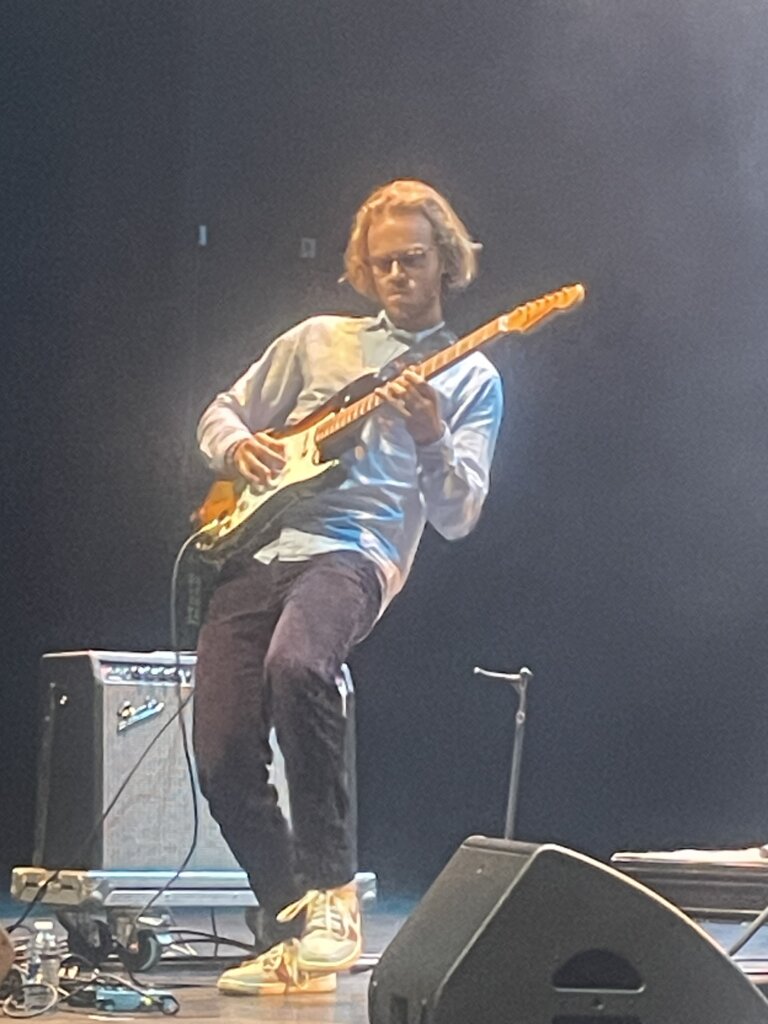

Flash Pig : Adrien Sanchez (ts), Maxime Sanchez (p), Florent Nisse (b), Gautier Garrigue (dm)

Flash Pig ne soulève pas une semblable problématique. Jazzistiquement parlant le quartet des « quadras » comme l’a vendu le présentateur du concert se présente comme une formule idoine. Pourtant dépositaire d’un contenu original. Comme l’indique son titre l l’album The mord of love s’inspire du film du même titre dû au réalisateur coréen Wong Kar Wai, histoire longue et lente autour d’un impossible amour. Le thème initial ouvre un espace de cet acabit dans un son de ténor épais apte à laisser trainer le souffle. Très vite pourtant le formule du trio joue un rôle moteur sous la baguette de Gauthier Garrigue, lequel pour une impulsion déterminante tourne savamment autour du schéma rythmique. Déjà Maxime laisse son piano très libre de sciemment déconstruire (en apparence) la structure pour offrir à ce jazz un plus de liberté d’expression. Avant, son chorus épuisé, de retourner à une exposition très naturelle de la mélodie ( Age of bloom) Occasion dans l’échange chez la fratrie Sanchez d’une broderie tressée fine volubile de la part du sax d’Adrien.

Florian Nisse dans ce travail collectif où chacun assume sa part fait le joint, lui, construisant mine de rien les lignes de force. Flash Pig, orchestre dont chaque musicien trace en parallèle des cursus individuels ( Adrien Sanchez a sorti un album en trio-Titra; Gautier Garrigues, le sien Traversée/Pee Wee ; Florent Nisse c’est fait aussi –Aksham; Maxime y travaille déjà…) fabrique un vrai ouvrage de groupe avec l’Impro en philosophie directrice. Célébration d’un film qu’ils ont tous « adoré, scénario, rythme des images, tonalité de la musique…« donc. Pourtant, en clin d’iel voire en escapade loin du fil de cette histoire cinématographique, deux séquences au moins sortent du cadre. Une version du hit ibérico latino « Quisas, puisas » vient en sonorités langoureuses façon piano-voix de Nat King Cole « qui me fascine toujours » dixit Maxime S. Plus pour conclure, suite à trois thèmes voulus « en coloration d’opéra chinois » – mais d’esprit au total bien jazzifié « free -» une manière de revisiter justement le titre éponyme « In the Mood for love » très empreinte de celle originelle d’Ellington. Mais exposée courte, comme miniaturisée derrière une intro de piano académique, modélisée pur Duke. Histoire d’en renforcer la trace.

Flashé comme il se doit.

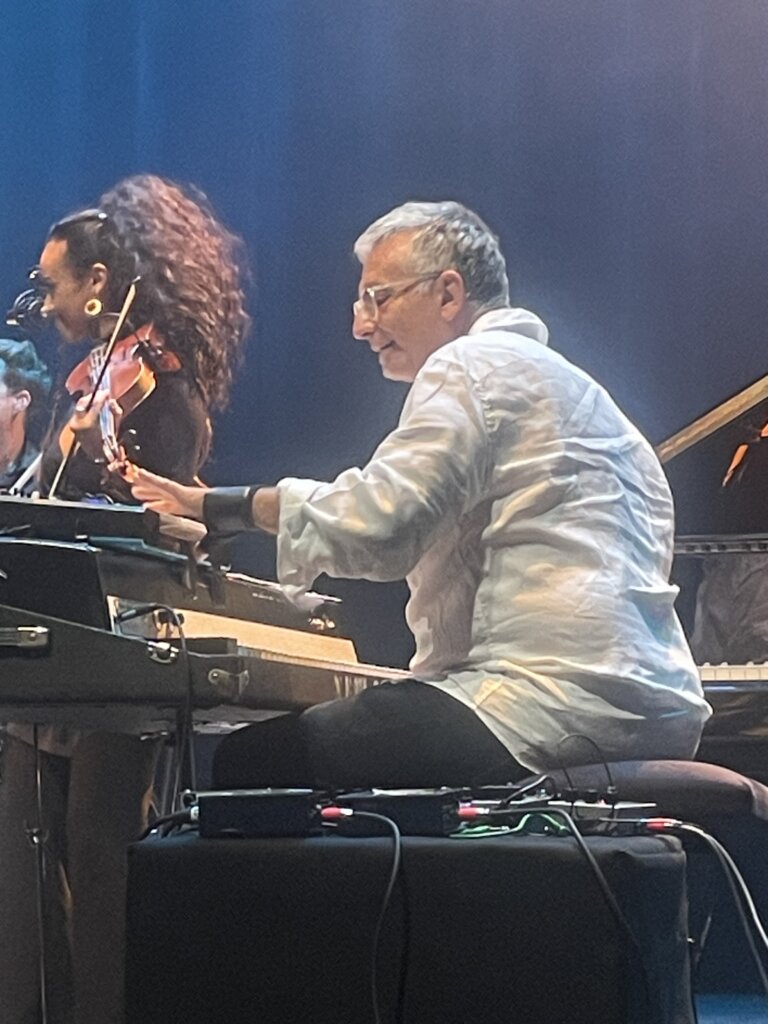

Alfio Origlio (p, elp, synthé, claviers), Fleur Worku (voc, vln), Noé Reine (g), Marc Olivier Savoye (dm)

Alfio Origlio est fondamentalement un artiste, un musicien -et plus si affinité puisque fondu de voitures de collections, pécheur invétéré- un bateleur. Un « batailleur » dirait Bernard Lubat qui s’y connaît en la matière. Une trentaine d’années de métier pour le pianiste grenoblois, jazz, world, variétés etc. Et quinze albums au compteur déjà, sous son nom « Mon dernier né vient de sortir, il s’intitule Memories et on va vous l’illustrer ce soir ici, dans ce festival que j’aime parce qu’il reste ouvert… » Sur la scène angfloye il se mue alors en une sorte de Deus ex Machina stricto sensu ,trônant au beau milieu de ses claviers, de ses machines génératrices d’électrons plus ou moins libérés comme avant lui au temps de la fusion triomphante au siècle dernier, Herbie Hancock, Joe Zawinul ou encore Georges Duke. Basse produite sur un synthé main gauche et la droite côté opposé, en parcours le long du clavier du Fender Rhodes, piano électrique, pour graver tout le reste accords, solos, et autres mélodies lâchées en éruptions volcaniques . Surprise que de voir, écouter, une musique ainsi électrisée/électrisante plein pot forte du renfort d’une jeune guitare libre et pas genrée du tout. S’incruste dès lors dans ce contexte plutôt carré une voix électrique côté brillance, formulée en parlé-chanté ou en chant tout court. Le groupe joue à plein sur les blocs de sons, les contrastes de volume ( Living so free ) Pourtant Alfio Origlio n’oublie pas pour autant les nuances inhérentes à sa formation de pianiste de jazz. En respiration continue, apaisée, I’introduction au piano acoustique en notes détachées, en accords d’amplitude tempérée, la balade autour de Song to the moon résonne claire comme pour poser la réalité d’une histoire, belle, simple; le dessin d’un paysage calme dans le canevas de lignes fines de violon. Pour aussitôt rebondir en poussée de fièvres, catalogue de sons sourds amplifiés au max sur le clavier du Rhodes entre le mode Bojan Z ou Chick Corea (celui des débuts du Return For Ever avec la voix tout aussi zébrée d’éclairs de Flora Purim), espace de tension relayé par une guitare en fusion/rébellion d’un autre grenoblois vibriolant sur le manche, Noé Reine.

Ne manque au portrait du tonnerre que les flashs (encore !), les éclairs d’un batteur oeuvrant en feu de forge. Mais, c’est à noter, c’est singulier, original en mode mono cymbale ! Lui, est suisse, répondant au patronyme de Savoye -ça ne s’invente pas ! Et sans doute prédestiné pour pouvoir rejoindre sur certains concerts le groupe de l’Arc (électrique) alpin d’Alfiio Origlio. En bis ce dernier, sarcastique nous gratifie d’un remake de la musique iconique du « Il était une fois dans l’Ouest » signé Ennio Morricone. Un salut à l’Italie, terre natale de son père, Salvatore, batteur et coeur battant du festival Jazz à Grenoble. Ce Memories transporté en scène en bord d’Océan reflète de grandes lignes de relief autant que des vagues de couleurs fortes. La boucle est bouclée.

Robert Latxague