Chick Corea, we sob but still now he sings

Voici 48 heures que la nouvelle circule et que se multiplient hommages, témoignages, nécrologies plus ou moins détaillées. Franck Bergerot s’est souvenu de l’album « Now He Sings, Now He Sobs » qu’il découvrit il y a 50 ans.

Je quittais l’hôpital encore en chaise roulante pour quelques temps des suites d’un gros accident. Mes copains de lycée m’avaient fêté en m’offrant une pile d’albums dont ils avaient probablement eu connaissance dans un carnet où je notais mes envies : parmi eux « Now He Sings, Now He Sobs » de Chick Corea. J’en avais probablement lu la chronique dans Jazz Magazine et je me souviens surtout du long article d’Alain Gerber, le premier consacré au pianiste dans la presse française, paru dans notre numéro 171 d’octobre 1969, sous le titre C’est ça qu’est Chick.

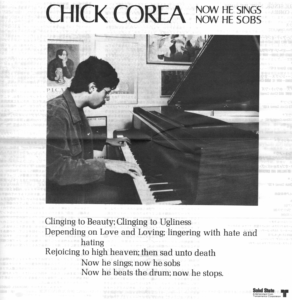

Pochette à double battant (gatefold) jaune moutarde sous label Solid State, et photographie cadrée dans un large médaillon central, prise de l’extrémité opposée au clavier d’un piano à queue, le visage du pianiste penché vers ses mains cachées au regard du photographe, sous le regard narquois d’Aristide Bruand – encore fallait-il connaître cette affiche de Toulouse Lautrec accrochée à gauche de l’artiste, légèrement en retrait, sur le mur contre lequel le piano se trouvait placé et ça n’est qu’aujourd’hui que je prends conscience de ce regard incongru. Un autre regard se portait sur le clavier, celui de Jacqueline assise de profil par Picasso. En ouvrant le double battant, on découvrait Corea de profil face au même piano et, sous la photo, un poème inspiré du Yi Jing (Livre des mutations) traité chinois anonyme de divination datant VIIe siècle avant J.C. Bientôt, la quête spirituelle l’entrainerait plus qu’on ne l’aurait souhaité, vers la scientologie.

Le disque commençait par Steps (ce n’est plus le cas sur les éditions CD courantes, désormais sous lablel Blue Note, qui comptent quelques huit bonus datant comme les plages originales des 14, 19 et 27 mars 1968). Intro grandiose, les deux mains brassant largement le clavier, puis le balayant en de grands arpèges de harpe, quelques mesures d’une espèce de nocturne miniature, une petite cascade de notes et, le tempo s’étant mis en branle, triple martèlement des graves sur la résonance desquelles la main droite jaillit comme un poisson hors de l’eau qu’elle fouette encore à l’unisson de la batterie, reprise du triple martèlement et du saut qui se termine en fuite sous-marine, avant seconde reprise de ces douze mesures s’apparentant à un thème… un blues qui, par une découpe étrangère à la prosodie du genre (soit 2×6 au lieu du canonique 3×4), nous est dissimulé, à moins d’être musicien – j’ai triché, des décennies plus tard, un relevé sous les yeux, que je ne sais pas lire, mais dont je suis le dessin et les barres de mesure, comme on regarde une carte du ciel sans rien y comprendre sauf à repérer la Grande Ourse.

Et c’est parti pour une vingtaine de chorus aux découpes et césures harmoniques irrepérables pour le néophyte, mais dont le naturel nous prend simplement par la main au long de sinuosités hors d’haleine, piquetées d’une main gauche haletante, les deux mains se rejoignant périodiquement pour reprendre leur souffle en se reposant l’une sur l’autre quelques mesures durant – on pense alors à McCoy Tyner, mais la pesanteur en moins, au lieu de quoi élan, légèreté et rebond –, puis repartant à l’assaut du tempo que Roy Haynes réinvente de mille (dé)placements et permutations de son diingTsigui diinTsigui d’acupuncteur et que ses tambours commentent de grafouillis cunéiformes discontinu ; et Vitous (20 ans !) walkant passionnément l’ébène de sa touche. Retour au thème, solo de batterie, un discours, une allocution, une palabre, un plaidoyer, une homélie… Haynes posant ses arguments, les développant, les brisant d’un suspens menaçant, haussant le ton, terminant dans des chuchotis de caisse claire et cymbale rompu d’un bref crescendo que suit, après un long soupir, un nouveau thème intitulé What Was. Voici l’Espagne que nous promettait un petit encadré sur le volet intérieur droit de la pochette après avoir décliné quelques antécédents “typiques” («… Herbie Mann, Willie Bobo, Mongo Santamaria and others. A penetrating style of piano improvisation has emerged from the jazz’s harmonic complexities with the rhythmic dynamics of latin music. ») Vitous lâche la bride, colle au piano lui disputant l’initiative, collectivise le discours – visant peut-être déjà cette “Mountain in the Clouds” qu’il atteindra l’année suivante sur son premier album « Infinite Search » et dont Joe Zawinul lui refusera l’accès après deux albums de Weather Report –, puis soudain, d’un grand tutti, Chick Corea se fait pianissimo pour laisser son comparse venir sur le devant faire marmiter sa contrebasse, avant réexposé et codatournelàautour préfigurant de futures espagnolades.

On enchainera sur Matrix, un nouveau blues d’une découpe plus lisible celle-ci. Entrée en matière très directe, deux joviales interjections, l’une ascendante, l’autre descendante, reliées par une rapide montagne russe, le tout chahuté par la batterie de Roy Haynes, Miroslav Vitous plantant quelques clous ici où là pour tenir l’ensemble. Un blues, deux exposés. Une simplicité du geste, une quasi désinvolture, et vlan, ça part pour une quinzaine de chorus tout en angularités bops adoucies par l’aquarellisme de l’harmonie modale, un solo de contrebasse, un échange piano-batterie, trois fois un chorus chacun, réexposé. Magistral !

Puis on retourne le disque – on retournait, car il y a longtemps que le CD m’évite cet embarras que je me réserve par pur snobisme qu’aux 78-tours… changement de face toutes les 3 minutes, rien de tel pour tenir en alerte ou pour surveiller la cuisson d’un œuf coque.

La face B débute par le thème-titre, Now He Sings, Now He Sobs. Mystérieuse introduction à la façon d’une marche où Roy Haynes se fait martial, puis un long thème, d’un lyrisme épanoui, avec juste ce qu’il faut dans l’étirement des formes pour nous égarer un peu, tout ça sur un tempo de valse bourré d’ambiguïtés, sans traîner sur le sontimentalisme des notes qu’il détache avec l’agilité dynamique et précise d’un télégraphiste au long cours néanmoins suffisamment sensible pour faire sentir le pulpeux de ses doigts jusque dans le ton dont la réceptionniste avisera son destinataire; cet émoi volatile soutenu d’une main gauche qui vient régulièrement nous reprendre par la main d’un héroïque mouvement harmonique venu battre en ressac nos tympans égarés. Solo de contrebasse élégant et nerveux comme un 200 mètres-haies. Réexposé, ritournelle finale, un jeu de marelle qui s’épuise.

L’intro solo de Now He Beats the Drum, Now He Stops est l’un des grands moments du disque, Corea y furète dans les fourrés de son patrimoine vingtiémiste, tendance Bartok, avec une visée qui se dessine progressivement avec l’entrée insidieuse du tempo, puis après un point d’orgue, son entrée définitive sous le crépitement soudain de la caisse claire et le walking-singing-dancing de la contrebasse. Est-ce un thème ? Il en reste en tout cas des bribes qui se disperseront tout au long du solo de piano sous sa mitraille ajustée, légère et soutenue. Solo de trempolinobasse. Nouvelles rafales pianistiques, retour thématique allusif et abrégé, coda comme un poudroiement.

La face B se terminait dans l’abstraction. 2’26 de chocs et d’entrechocs, comme la coque d’un bateau enfin à quai un jour de houle. Une détente après l’intense. J’adorais ça. J’avais 18 ans. Et cinquante ans plus tard, j’adore toujours. Corea, t’es Chick. Franck Bergerot