Ben Harper et Abdullah Ibrahim à San Sebastian

En recherche d’originalité pour donner un surplus d’attraction à Jazzaldia, Miguel Martin, son directeur a mûri une idée à partir d’un élément de décor singulier: une ancienne abbatiale reconvertie en musée d’art contemporain. Dans son cloître ouvert à l’air de l’océan voisin, l’idée lui est venu d’y faire résonner des pianos de jazz en solo. Et cette année, en particulier, des sons et harmonies transportés en exclusivité dans les bagages de pianistes japonais plus ou moins connus.

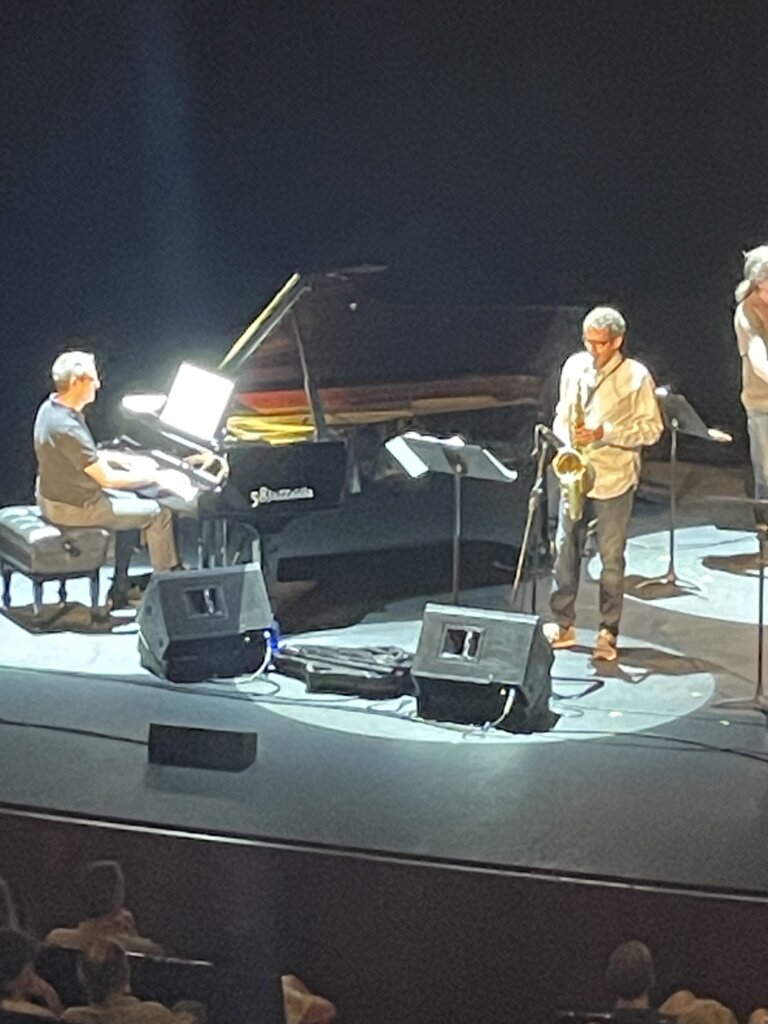

Eri Yamamoto (p) invité surprise: Bruce Barth (p)

Museo San Telmo, 23 juillet, 11h

C’est à noter, la pianiste japonaise qui vit á New York désormais, fait l’effort de présenter ses morceaux en espagnol, petites notes papier en main…Sur son piano, voici une autre démonstration: elle impulse un travail rythmique fort en brisures, en traits morcelés, en phases d’accélération. De quoi donner des angles, du relief dès son discours introductif ( Infernal beat), un élan progressif à sa musique, Surprise aussi lorsque Eri Yamamoto désigne quelqu’un dans l’assistance et lui fait signe de venir la rejoindre sur scène, sous les arcades plein cintre de la cour du musée. Bruce Barth, pianiste américain s’approche. Se joint à elle pour entamer une composition de la pianiste, Life, dans un.exercice assez cool dans son exécution. Soit le moment d’une mélodie chantante agrémentée de relances mutuelles jouissives, à quatre mains, à regards bienveillants, sourire et clavier partagés. Plus tard on apprendra par indiscrétion que dans la vraie vie ils forment un couple à New York.

Toujours avec lui au piano elle chante une chanson qui raconte une agression subie en tant que femme asiatique, survenue à New York durant la pandémie aussi à l’encontre de nombre de résidents de la communauté asiatique de la ville,tous désignés comme coupables de la propagation de la CoVid « I ‘m just à woman don’t hurt me » dit sa voix douce. Et pour rester dans ce même registre de l’émotion, elle affiche aussi Kyoto « ma ville natale, ma ville de coeur…» dans une illustration musicale en teintes pastels, le temps d’une balade traversée de courants aériens, d’airs moelleux.

Concerts JazzEñe

Carles Margarit (ts), Laura Ximó (voc), Xavier Algans (p), Raiimon Ferrer (b), David Xirgu (dm)

Teatro Victoria Eugenia, 23 juillet, 12 h 30

Un quartet plutôt classique dans son genre d’expression jazzistiIque, disons hard bop pour ne pas tomber trop loin de sa réalité. Le quintet table sur l’ancrage du ténor tout au long du contenu musical. L’originalité vient de la lecture de textes poétiques avec ou sans musique. Carles Margarit est le fils d’un écrivain catalan disparu il y a quelques mois mais très reconnu en son pays. Laura Ximó, elle aussi connue comme chanteuse de jazz à Barcelone récite ou chante des paroles écrites en catalan et en espagnol. On garde une impression de collages et superpositions. La sonorité du sax ténor peut faire référence au Coltrane période Atlántic. Lorsque le tour de chant ( ou les suites de parlé-chanté ) se termine on ne peut s’empêcher de penser à ce qu’ont pu retenir la douzaine d’organisateurs étrangers venus découvrir les choix opérés par le jury JazzEñe pour rendre compte des tendances du jazz ibérique actuel. De son réservoir d’acteurs sinon de talents susceptible de séduire des publics européens. Sans doute pour les prochaine éditions faudra-t-il revoir le processus de sélection en fonction de cet objectif de succès possibles à l’international.

Nani Garciz (p), Loïs Rivera (as) Baldo Martinez (b), Miguel Cabana ;dm)

Teatro Victoria Eugenia, 23 juillet, 13 h 30

Ce qui ressort de ce quartet monté par deux musiciens originaires de la province de Galice, et qui se connaissent depuis leurs vingt ans ? D’abord la sonorité d’un alto nerveux, déterminé prompt à profiter d’une rythmique très présente. Lois Rivera a justement lui vingt ans. Ensuite, dans la résonance globale le son de la basse de Baldo Martinez, net, rond, toujours travaillé à dessein, de celles qui laissent une carte de visite. Le piano de son complice de long terme élargit le spectre des harmonies et surfe ainsi sur les tonalités. Le trio prend alors gage de ses libertés, improvisation lancées à trois voix, le sax ou le piano alternativement toujours placé dans le jeu, l’un ou l’autre laissant la place afin qu’un autre triangle se forme pour offrir d’autres angles d’attaque.

Les Intentions affirmées de casser les schémas sont là, présentes. Sans doute demanderaient elles un poil plus de développement, d’approfondissement de la démarche, Une façon d’aller jusqu’au bout de ces tentatives de déconstruction quitte à improviser en collectif. Question de maturité peut être du côté du jeune sax. Et de retenue présente dans la manière du groupe. Celui entendu récemment à Jazz a Vitoria sous le leadership du même Baldo Martinez pour son projet « Musica Imaginaria » y avait réussi (cf compte rendu dans jazzmagazine.com live report du 7 juillet)

´

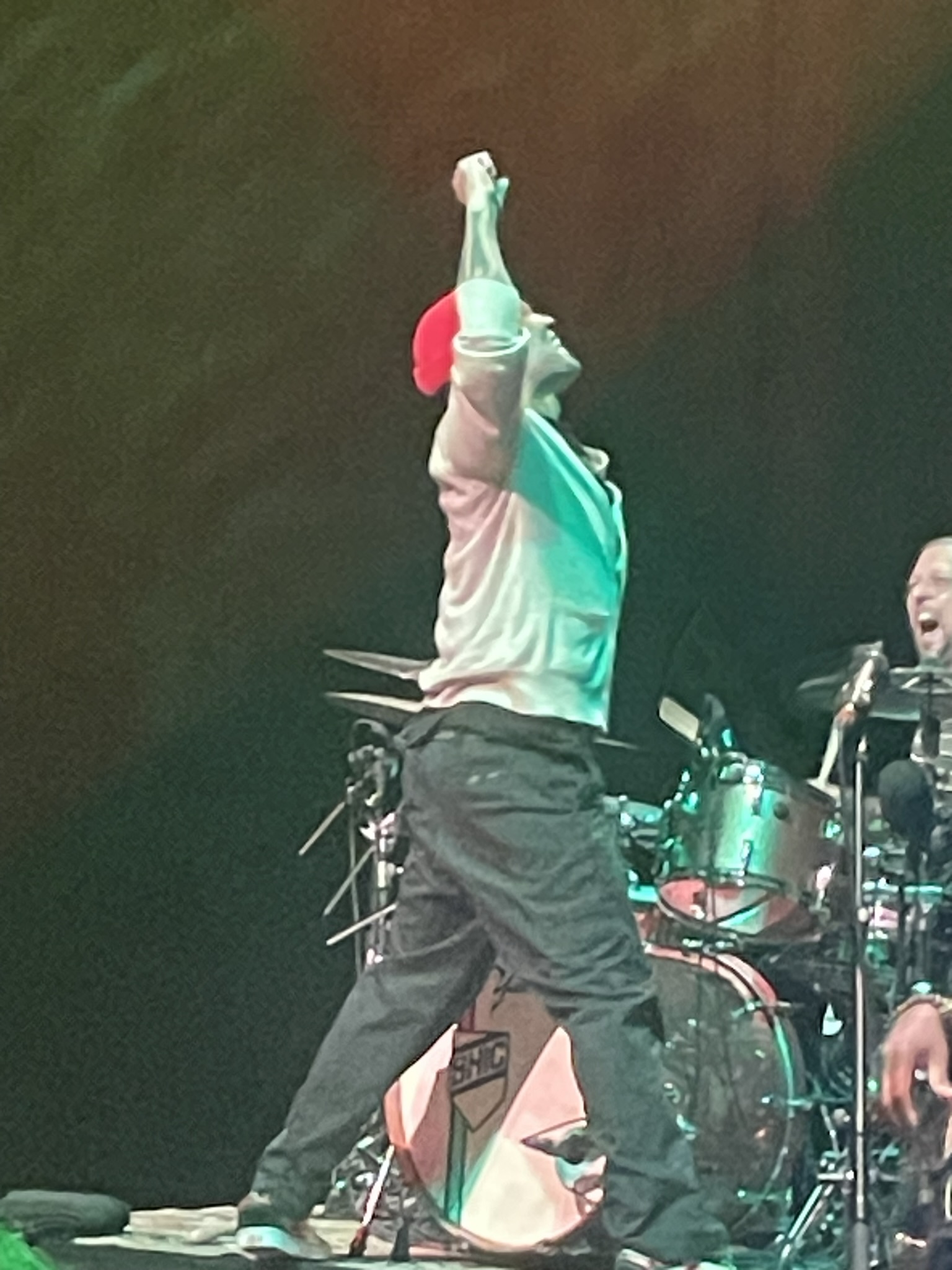

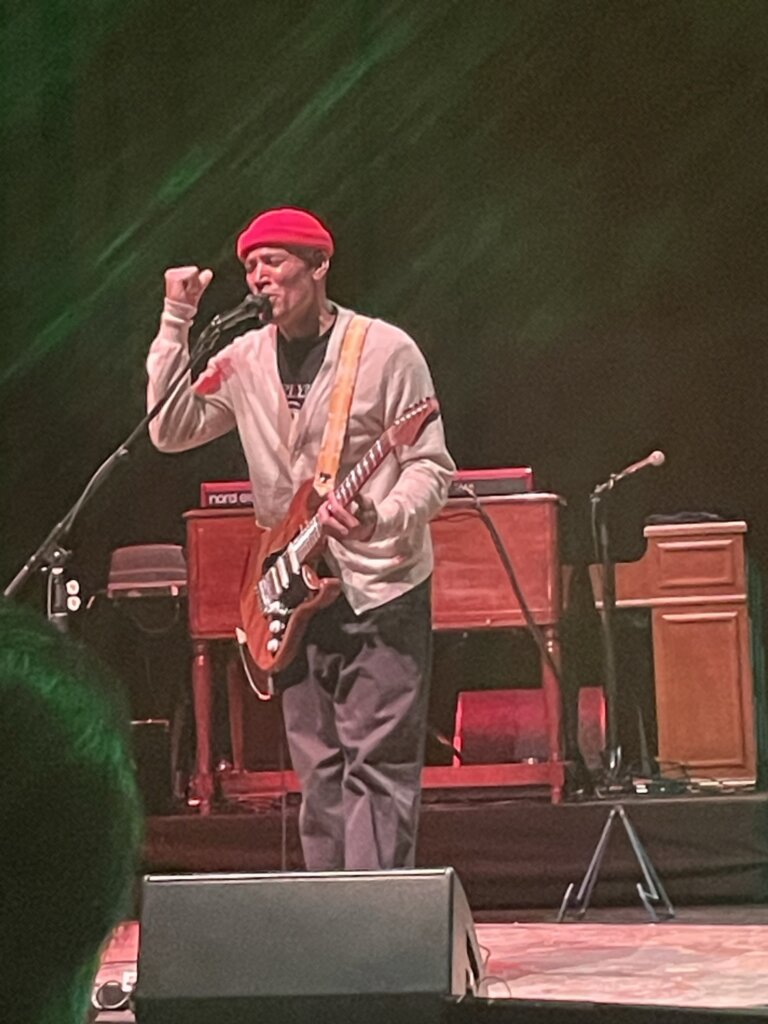

Ben Harper (voc, g, slide g), Adrian Alex Painter (g, voc), Darwin Jones (b, voc), Oliver Charles (dm, voc), Christopher CJ Joyner (cla, org, voc), Leon Mobley (perc, voc)

Kursaal, 23 juillet, 18 h 30

Ce chœur de voix posées à capella en entame du concert dit déjà quelque chose de l’intention, d’une certaine sûreté dans le propos, de la maîtrise du groupe et de son leader sur son produit scénique. Nul besoin d’enfoncer le clou d’entrée , simplement amener à tendre l’oreille, Ils chantent tous, oui, ces voix lancées en contre chant représentent bien un pôle important de la musique de Ben Harper. Même s’il lui arrive d’ouvrir seul certains chapitres avec sa guitare pour ancrer le sens d’un refrain, celui de son engagement pour un refus de la guerre par exemple (Born to shine) Ou d’aller chercher le son soul de l’orgue en appui sur une rythmique pur reggae, clin d’œil à un Bob Larley qu‘il a toujours admiré. Harper, issue d’une famille de musiciens établie en Californie a toujours eu un faible pour le blues. Et Taj Mahal déjà avait admiré sa dextérité pour la guitare slide. En concert il en fait un point central. Guitare en à plat sur les genoux afin de jouer en glissando sur les cordes avec cet objet que les vieux du country blues avaient baptisé « bottle neck » (goulot de bouteille) et que lui, bien de son temps utilise comme petite tige de métal métal, technique simple visant à imiter sur les cordes métal les inflexions de la voix. Et lui pour sacraliser l’effet monte la sienne devenue voix de tête d’un octave, Long morceau en rythme syncopé sur le thème d’un amour qui doit durer avec un titre de circonstances ( Steak my kisses) Ce passage bluesy en diable se prolongera cinq chansons durant, seul avec une guitare. Action marquante à ses yeux qui mérite une explication « J’adore le blues et les bluesmen, ils sont des maitres. Mais j’aime aussi les musiques venues de plus loin, d’Afrique et du Cameroun en particulier, la terre d’origine de mes ancêtres. Elles ont d’ailleurs traversé l’Espagne de Séville au Cantabrique et de Madrid à Barcelona. Raison pour laquelle je me dit que je devrais arrêter de vous parler en anglais ici. Et même cesser carrément de parler…la langue de Trump ! »

Ben Harper, toujours sa guitare en bandoulière, et toujours dans le sens de sa volonté de s’engager dans les domaines du social, culturel et politique terminera en rappel sur une chanson de Dylan « Knock on the heaven’s door » Un symbole de plus malgré les mots anglais made in USA. Le public basque ne lui en a pas tenu rigueur.

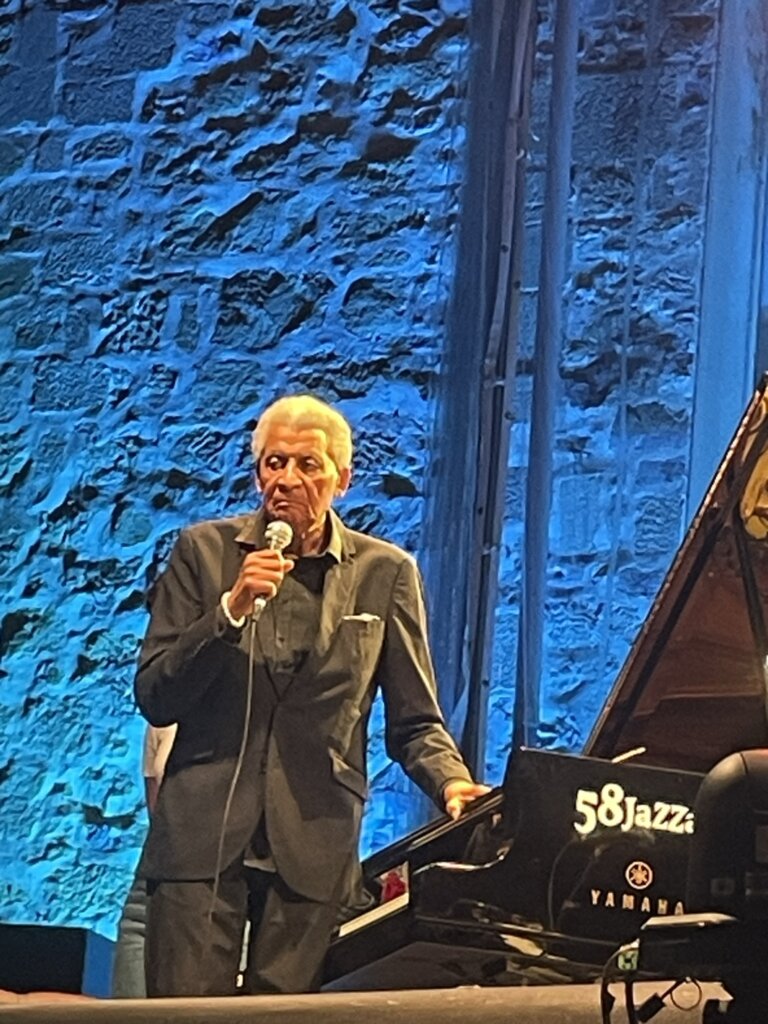

Abdulllah Ibrahim (piano),

Plaza de la Trinidad , 23 juillet, 21 h

Le pianiste sud africain reçoit sur la scène même de la Plaza son prix Donostiako Jazzaldia, récompense duale pour son œuvre de la part de la ville et du festival à la fois. Le temps de s’assoir face à son instrument imposant sans un mot il se lance dans une longue Introduction en piano solo. Rythme lent, notes choisies, bien détachées les unes des autres. On se trouve dans un un cérémonial qui ne dit pas son nom. Au bout de longues minutes la flûte relance la mélodie avec le soutien attendu de la basse. Abdullah Ibrahim s’arrête aussitôt de jouer. Quelques instants plus tard ill paraît signaler un problème de retour de scène, sans parole à qui que ce soit, dans une gestuelle de mains un peu mystérieuse, ambiguë vue des yeux de sonorisateurs installés sur le côté de la scène. Silence total, personne ne joue plus. Moment d’intimité forcée ? Le public forcément surpris ne dit rien non plus. Malaise…le bassiste comble dix bonnes minutes à lui tout seul. Un technicien son accourt. Palabres autour du piano. Abdullah Ibrahim demeuré muet fait des gestes brefs difficilement compréhensibles. Mûré dans son silence prolongé, clairement cette fois il fait la tête, visage grave, expression totalement fermée. Avant de se remettre dans le jeu sans plus d’explications y compris vis â vis de se deux jeunes musiciens. Il joue sans conviction, tapote le clavier de sa main droite..,et puis se met à jouer à nouveau seul, improvisant des mesures, enchaînant des figures sans un mot, ni même pour ses deux musiciens, assis côte à côte au fond de la scène. Stoïques muets attendants un signe qui ne vient pas..,le concert a commencé depuis une heure. ..Le public ne moufte pas. Le solo dure, les notes s’imbriquent…on reconnaît certaines de ces mélodies du temps où il s’appelait encore Dollar Brand .Scène un peu beaucoup surréaliste tout ça. Il se ravise. Et convoque ses deux musiciens à présent. Pour s’arrêter de jouer dès qu’ils entreprennent de jouer un nouveau thème. Il les laisse clore ce dernier. En reprend un autre aussitôt. Une heure et cinq minutes que le concert a débuté. Le bassiste quasiment toujours en solo a fait l’essentiel du boulot. Il est vrai que le pianiste n’a pas l air bien du tout à présent. Comme on dit …oui, mais « the show must go on » Clarinette et violoncelle occupent l’espace sur une des mélodies soyeuses que le pianiste divulguait dans tous ses concerts autrefois. Le piano du pianiste de légende du jazz, on ne l’entendra plus de la soirée. Fini.

Mais voila qu’à la fin des petits bouts de rattrapage de la basse et de la clarinette, Abdullah Ibrahim soudain réclame un micro. Un peu chancelant il entame un chant façon rituel dans lequel après un couplet dans un dialecte africain il clame d’une voix étranglée « Ma terre sacrée l’Afrique est bien loin de moi, je ne sais si je la reverrai un jour …» Il chantera ce leitmotiv façon blues en traversant la scène, chancelant au bras d’un de ses musiciens. Un couplet qui résonnera jusque dans les coulisses.

Le silence revenu on hésite encore entre le poignant et le pathétique.

Nubya Garcia (ts), Joe Amón Jones (p, cla), Daniel Casimir (b), Sam Jones dm)

Plaza de la Trinidad, 23 juillet , 23 h

Quel contraste ce soir entre les deux concerts qui se suivent sur la scène iconique du Jazzaldia !

Au pianiste muet succède une saxophoniste en pleine bourre. On assiste maintenant à une série d’explosion de rythmes, de structures musicales dynamiques, à des sourires et du plaisir partagés d’être et de faire sur une scène . Une figure féminine dirige la manœuvre à la proue de cette nef qui taille la route sans se poser de question existentielle. Nubya Garcia, dans sa veine musicale comme dans ses mots s’avère être un personnage attachant. Communicative, look fraîcheur, manageant au top sa musique et sa troupe d’instrumentistes jeunes.

Le son du ténor se joue en souffle très nature, sans vibrato cache misère, colonne d’air sèche vibrant sans artifice. Dans sa valise de jeune leadere elle trimballe déjà une assurance certaine sur l’instrument -petits décalages, sillon planté de petites hachures, école Rollins. En mode de supplément bagage elle a obtenu un reçu pour sa maitrise dans le leadership du groupe.

Des jeunes musiciens, oui on y revient qui assurent quel que soit le tempo ou le mode harmonique. Et qui tous n’hésitent pas à se se lâcher (exemple de ce chorus de basse emplies d’idées autant que d’intentions abouties)´Les thèmes traités en longueur, complexes pour certains, sont apte à forcer l’écoute. Et pas seulement, ils séduisent également.

On ne sait trop quoi retenir en priorité : le long échange de souffles forts ténor / batterie ou le partage de défis et de relances en triangle isocèle impulsé par le jump d’un pianiste explosif franchiseur naturel d’obstacles rythmiques ou harmoniques. Au passage, image à garder, tiens: quel bel exposé de mélodie en notes placées comme en suspension, en solo sur le morceau final ( Solstice )

Robert Latxague

Jazzaldia, Chapitre 3, À suivre