Florent Nisse rejoue la Liberation Music aux Disquaires 3 (suite et fin)

Le mardi 12 avril dernier, le bruit courrait que le contrebassiste Florent Nisse allait rejouer le répertoire du Liberation Music Orchestra de Charlie Haden aux Disquaires. Après les songeries de l’envoyé de Jazzmag attendant l’entrée de l’orchestre, enfin, envoyez la musique…

Quentin Ghomari (trompette), Aloïs Benoît (trombone), Baptiste Germser (cor), Antonin-Tri Hoang (sax alto), Adrien Sanchez, Julien Pontvianne (ts), Maxime Sanchez (piano), Florent Nisse (contrebasse), Gautier Garrigue (batterie).

Voici donc l’orchestre. A entendre le répertoire que jouent ces jeunes musiciens, je mesure l’écart de génération entre moi et eux dont le regard n’est ni blasé ni affecté par aucun effet de nostalgie. Mon LMO (pour Liberation Music Orchestra), c’est le premier disque sur Impulse de 1969 qu’ils semblent ne pas connaître (au point d’o ublier de signaler que, depuis ce premier opus, les arrangements du LMO sont “de” et “dirigés par” Carla Bley). Car ils ont grandi avec les disques postérieurs aux années 1970 auxquels ils m’ont semblé redonner la vigueur et la rugosité qui me manquaient à leur écoute.

ublier de signaler que, depuis ce premier opus, les arrangements du LMO sont “de” et “dirigés par” Carla Bley). Car ils ont grandi avec les disques postérieurs aux années 1970 auxquels ils m’ont semblé redonner la vigueur et la rugosité qui me manquaient à leur écoute.

Il y a d’abord ce piano des Disquaires, probablement à peine meilleur que celui du Five Spot de New York, dont on raconte que les touches sautaient sous les doigts de Cecil Taylor qui en fut l’un des premiers utilisateurs en 1956, avant que Thelonious Monk (lui qui aimait pourtant faire vibrer les piles d’assiettes posées sur son propre piano dont la queue débordait de son petit salon jusque dans sa cuisine), ne convainque les frère Termini, patrons du lieu, à acheter un Baldwin Baby Grand que le pianiste choisit lui-même.

Ce qui me ramène à un débat que j’eus un jour avec Guillaume de Chassy. La piètre qualité des pianos des clubs n’a-t-elle pas façonné le son et le jeu de plusieurs générations de jazz : une qualité qui se serait perdue avec le succès et la perte de contact avec ces mauvais pianos ? C’est évidemment criminel de le penser, en tout cas de le dire, car c’est offrir gratis tous les arguments aux ennemis du jazz, les pires étant ceux qui disent l’aimer tant qu’il reste confiné à l’époque des caves enfumées et des bars d’hôtel, en un temps où il ne prétendait ni aux honneurs de la salle de concert et de son piano à queue, ni à la reconnaissance comme art à part entière. Tout comme, Keith Jarrett, questionné sur Paul Bley, ne veut bien reconnaître la dette à son aîné qu’à propos de “Footlose” où Bley joue d’un exécrable piano, en regrettant qu’il ait abandonné cette “casserole” (autrement dit, qu’il se soit aventuré après lui dans “Open to Love” et “Alone Again” sur le piano et dans le studio de “Facing You”). Face à eux, je suis solidaire avec Guillaume, et je ne prétends pas qu’il faudra désormais contraindre Maxime Sanchez à ne jouer que sur des bastringues…

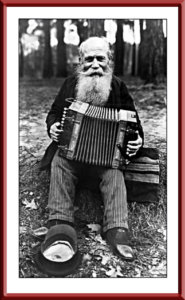

Mais, de même qu’il faut reconnaître au mauvais piano de “Footloose” d’en avoir fait l’album que l’on aime, se réjouir du phrasé batailleur de Bill Evans sur le piano du Café Bohemia au sein du quintette de Miles en 1958, se féliciter encore d’entendre Joe Zawinul jeter un tambourin sur les cordes de son piano dans 74 Miles Away avec les fères Adderley en souvenir des bricolages auxquels il dut se livrer sur les instruments de sa jeunesse autrichienne (pianos, orgues et accordéons) et en anticipation de son usage du Fender-Rhodes et du ring modulator, on donnera raison à Sanchez d’avoir su accepter le piano des Disquaires pour jouer cette Liberation Music qui aurait pu trouver sa place à la Nuit debout de la place de la République parmi les débats, les slogans et les charges policières. Et on le félicitera d’avoir su l’accepter et d’en faire ce qu’il en a fait, cette sonorité rauque et brutale, de gamelan de brocante, de forge et de taillanderie (tiens revoilà nos taillandiers évoqués dans la première partie de ce compte rendu), d’avoir forcé sa virtuosité à travers les dérèglements de son mécanisme évoquant ces “injouables” que Conlon Nancarrow confiait aux rouleaux des pianos pneumatiques, d’avoir assumé le mauvais accord et les défauts d’échappement des marteaux le faisant sonner comme une mandoline appalachienne dans la pièce finale du concert, Throughout, fascinant mouvement perpétuel emprunté par le LMO à Bill Frisell sur “Not In Our Name”

On reconnaitra encore aux souffleurs d’avoir été “eux-mêmes”, sans mimétisme. Antonin-Tri Hoang, imaginant toujours quelque abstraction transcendant les contextes où il s’exprime sans jamais s’en déraciner totalement ; Adrien Sanchez (le saxophoniste, frère de Maxime) faisant soudain craquer la réserve qui lui est naturelle pour visiter l’autre facette de son caractère en un moment de free déchirant ; Julien Pontviane dans un dérapage permanent refusant la force centrifuge vers l’expressionnisme kitsch auquel inviterait l’exemple de Gato Barbieri et Dewey Redman, au profit d’une interrogation poignante ; les cuivres se montrant plus classiques, Aloïs Benoît plus conforme au modèle proposé par Gary Valente, tous trois réalisant une espèce d’équilibre avec les saxes, notamment dans le pudique et fervent recueillement de Silence, mais participant avec Gautier Garrigue à la truculence des tutti qui touchèrent à leur comble dans la reprise en rappel de Nkosi Sikelel I Afrika. Quant à Florent Nisse, dont la contrebasse semble avoir infusé dans l’œuvre de Charlie Haden, on lui sait gré d’en n’être pas le clone, mais de l’emmener plus loin, de réinventer son lyrisme par un angularité toute personnelle et aussi d’annoncer que la musique du soir n’est pas destinée à faire l’objet d’un disque.

A moins que… Faut-il en rester là ? Cet émerveillement candide pour ce répertoire et pour ses sources, pour l’ivresse du trois temps (de retour sous un jour nouveau au quartier de la valse musette et de la java) et pour la dimension jubilatoire et “effusionelle” de ces hymnes, pour les arrière-plans sociaux-politiques qui n’ont pas pu ne pas les effleurer, faut-il n’y voir qu’un simple et momentané feu d’artifice dans le ciel de leur parcours. En un temps où l’on n’échappe pas à la nécessité du projet face aux pressions du marché, ni à la relecture sous l’emprise du passé sur ces générations surinformées pour qui l’inédit s’est réfugié dans les détails ou dans les mélanges et la transversalité, on pourrait se demander s’il n’y a pas quelque chose à creuser. Soit une traversée diachronique de l’héritage de Charlie Haden, de l’héritage du Grand Ole Pry aux relectures de l’Américan Song Book en sa fin de vie, en passant par les hymnes populaires du catalogue Folkways, les quartettes d’Ornette et Jarrett, le LMO… Où l’on voit que des Appalaches à l’Espagne républicaine et de Greenwich Village et Broadawy à l’Afrique du Sud, il est déjà question de synchronisme.

C’est pourquoi à l’heure où Didier Levallet et François Raulin préparent la création de son Brotherhood Heritage (le 7 mai à Coutances, le 21 mai au Mans) sur le répertoire du Brotherhood of Breath de Chris McGregor (et à l’heure où les membres de l’Umlaut Big band passe des relectures des classiques d’Ornette et Anthony Braxton au répertoire swing de l’Europe des années 30), je me demande s’il n’y aurait pas une traversée synchronique à opérer au travers de cette influence de l’orphéon populaire et du cabaret brechtien sur les musiques improvisées de l’immédiat après-soixante-huit, un authentique de travail de création à partir des répertoires du LMO, du Willem Breuker Kollektief, des orchestres de Mike Wesbrook et du Brotherhood of Breath. A moins qu’il ne faille s’en tenir à ce moment de fraîcheur, de ferveur, d’éblouissement collectif un soir de printemps 2016, dans la rue des Taillandiers, et n’en pas émousser l’ardent souvenir. Franck Bergerot|Le mardi 12 avril dernier, le bruit courrait que le contrebassiste Florent Nisse allait rejouer le répertoire du Liberation Music Orchestra de Charlie Haden aux Disquaires. Après les songeries de l’envoyé de Jazzmag attendant l’entrée de l’orchestre, enfin, envoyez la musique…

Quentin Ghomari (trompette), Aloïs Benoît (trombone), Baptiste Germser (cor), Antonin-Tri Hoang (sax alto), Adrien Sanchez, Julien Pontvianne (ts), Maxime Sanchez (piano), Florent Nisse (contrebasse), Gautier Garrigue (batterie).

Voici donc l’orchestre. A entendre le répertoire que jouent ces jeunes musiciens, je mesure l’écart de génération entre moi et eux dont le regard n’est ni blasé ni affecté par aucun effet de nostalgie. Mon LMO (pour Liberation Music Orchestra), c’est le premier disque sur Impulse de 1969 qu’ils semblent ne pas connaître (au point d’o ublier de signaler que, depuis ce premier opus, les arrangements du LMO sont “de” et “dirigés par” Carla Bley). Car ils ont grandi avec les disques postérieurs aux années 1970 auxquels ils m’ont semblé redonner la vigueur et la rugosité qui me manquaient à leur écoute.

ublier de signaler que, depuis ce premier opus, les arrangements du LMO sont “de” et “dirigés par” Carla Bley). Car ils ont grandi avec les disques postérieurs aux années 1970 auxquels ils m’ont semblé redonner la vigueur et la rugosité qui me manquaient à leur écoute.

Il y a d’abord ce piano des Disquaires, probablement à peine meilleur que celui du Five Spot de New York, dont on raconte que les touches sautaient sous les doigts de Cecil Taylor qui en fut l’un des premiers utilisateurs en 1956, avant que Thelonious Monk (lui qui aimait pourtant faire vibrer les piles d’assiettes posées sur son propre piano dont la queue débordait de son petit salon jusque dans sa cuisine), ne convainque les frère Termini, patrons du lieu, à acheter un Baldwin Baby Grand que le pianiste choisit lui-même.

Ce qui me ramène à un débat que j’eus un jour avec Guillaume de Chassy. La piètre qualité des pianos des clubs n’a-t-elle pas façonné le son et le jeu de plusieurs générations de jazz : une qualité qui se serait perdue avec le succès et la perte de contact avec ces mauvais pianos ? C’est évidemment criminel de le penser, en tout cas de le dire, car c’est offrir gratis tous les arguments aux ennemis du jazz, les pires étant ceux qui disent l’aimer tant qu’il reste confiné à l’époque des caves enfumées et des bars d’hôtel, en un temps où il ne prétendait ni aux honneurs de la salle de concert et de son piano à queue, ni à la reconnaissance comme art à part entière. Tout comme, Keith Jarrett, questionné sur Paul Bley, ne veut bien reconnaître la dette à son aîné qu’à propos de “Footlose” où Bley joue d’un exécrable piano, en regrettant qu’il ait abandonné cette “casserole” (autrement dit, qu’il se soit aventuré après lui dans “Open to Love” et “Alone Again” sur le piano et dans le studio de “Facing You”). Face à eux, je suis solidaire avec Guillaume, et je ne prétends pas qu’il faudra désormais contraindre Maxime Sanchez à ne jouer que sur des bastringues…

Mais, de même qu’il faut reconnaître au mauvais piano de “Footloose” d’en avoir fait l’album que l’on aime, se réjouir du phrasé batailleur de Bill Evans sur le piano du Café Bohemia au sein du quintette de Miles en 1958, se féliciter encore d’entendre Joe Zawinul jeter un tambourin sur les cordes de son piano dans 74 Miles Away avec les fères Adderley en souvenir des bricolages auxquels il dut se livrer sur les instruments de sa jeunesse autrichienne (pianos, orgues et accordéons) et en anticipation de son usage du Fender-Rhodes et du ring modulator, on donnera raison à Sanchez d’avoir su accepter le piano des Disquaires pour jouer cette Liberation Music qui aurait pu trouver sa place à la Nuit debout de la place de la République parmi les débats, les slogans et les charges policières. Et on le félicitera d’avoir su l’accepter et d’en faire ce qu’il en a fait, cette sonorité rauque et brutale, de gamelan de brocante, de forge et de taillanderie (tiens revoilà nos taillandiers évoqués dans la première partie de ce compte rendu), d’avoir forcé sa virtuosité à travers les dérèglements de son mécanisme évoquant ces “injouables” que Conlon Nancarrow confiait aux rouleaux des pianos pneumatiques, d’avoir assumé le mauvais accord et les défauts d’échappement des marteaux le faisant sonner comme une mandoline appalachienne dans la pièce finale du concert, Throughout, fascinant mouvement perpétuel emprunté par le LMO à Bill Frisell sur “Not In Our Name”

On reconnaitra encore aux souffleurs d’avoir été “eux-mêmes”, sans mimétisme. Antonin-Tri Hoang, imaginant toujours quelque abstraction transcendant les contextes où il s’exprime sans jamais s’en déraciner totalement ; Adrien Sanchez (le saxophoniste, frère de Maxime) faisant soudain craquer la réserve qui lui est naturelle pour visiter l’autre facette de son caractère en un moment de free déchirant ; Julien Pontviane dans un dérapage permanent refusant la force centrifuge vers l’expressionnisme kitsch auquel inviterait l’exemple de Gato Barbieri et Dewey Redman, au profit d’une interrogation poignante ; les cuivres se montrant plus classiques, Aloïs Benoît plus conforme au modèle proposé par Gary Valente, tous trois réalisant une espèce d’équilibre avec les saxes, notamment dans le pudique et fervent recueillement de Silence, mais participant avec Gautier Garrigue à la truculence des tutti qui touchèrent à leur comble dans la reprise en rappel de Nkosi Sikelel I Afrika. Quant à Florent Nisse, dont la contrebasse semble avoir infusé dans l’œuvre de Charlie Haden, on lui sait gré d’en n’être pas le clone, mais de l’emmener plus loin, de réinventer son lyrisme par un angularité toute personnelle et aussi d’annoncer que la musique du soir n’est pas destinée à faire l’objet d’un disque.

A moins que… Faut-il en rester là ? Cet émerveillement candide pour ce répertoire et pour ses sources, pour l’ivresse du trois temps (de retour sous un jour nouveau au quartier de la valse musette et de la java) et pour la dimension jubilatoire et “effusionelle” de ces hymnes, pour les arrière-plans sociaux-politiques qui n’ont pas pu ne pas les effleurer, faut-il n’y voir qu’un simple et momentané feu d’artifice dans le ciel de leur parcours. En un temps où l’on n’échappe pas à la nécessité du projet face aux pressions du marché, ni à la relecture sous l’emprise du passé sur ces générations surinformées pour qui l’inédit s’est réfugié dans les détails ou dans les mélanges et la transversalité, on pourrait se demander s’il n’y a pas quelque chose à creuser. Soit une traversée diachronique de l’héritage de Charlie Haden, de l’héritage du Grand Ole Pry aux relectures de l’Américan Song Book en sa fin de vie, en passant par les hymnes populaires du catalogue Folkways, les quartettes d’Ornette et Jarrett, le LMO… Où l’on voit que des Appalaches à l’Espagne républicaine et de Greenwich Village et Broadawy à l’Afrique du Sud, il est déjà question de synchronisme.

C’est pourquoi à l’heure où Didier Levallet et François Raulin préparent la création de son Brotherhood Heritage (le 7 mai à Coutances, le 21 mai au Mans) sur le répertoire du Brotherhood of Breath de Chris McGregor (et à l’heure où les membres de l’Umlaut Big band passe des relectures des classiques d’Ornette et Anthony Braxton au répertoire swing de l’Europe des années 30), je me demande s’il n’y aurait pas une traversée synchronique à opérer au travers de cette influence de l’orphéon populaire et du cabaret brechtien sur les musiques improvisées de l’immédiat après-soixante-huit, un authentique de travail de création à partir des répertoires du LMO, du Willem Breuker Kollektief, des orchestres de Mike Wesbrook et du Brotherhood of Breath. A moins qu’il ne faille s’en tenir à ce moment de fraîcheur, de ferveur, d’éblouissement collectif un soir de printemps 2016, dans la rue des Taillandiers, et n’en pas émousser l’ardent souvenir. Franck Bergerot|Le mardi 12 avril dernier, le bruit courrait que le contrebassiste Florent Nisse allait rejouer le répertoire du Liberation Music Orchestra de Charlie Haden aux Disquaires. Après les songeries de l’envoyé de Jazzmag attendant l’entrée de l’orchestre, enfin, envoyez la musique…

Quentin Ghomari (trompette), Aloïs Benoît (trombone), Baptiste Germser (cor), Antonin-Tri Hoang (sax alto), Adrien Sanchez, Julien Pontvianne (ts), Maxime Sanchez (piano), Florent Nisse (contrebasse), Gautier Garrigue (batterie).

Voici donc l’orchestre. A entendre le répertoire que jouent ces jeunes musiciens, je mesure l’écart de génération entre moi et eux dont le regard n’est ni blasé ni affecté par aucun effet de nostalgie. Mon LMO (pour Liberation Music Orchestra), c’est le premier disque sur Impulse de 1969 qu’ils semblent ne pas connaître (au point d’o ublier de signaler que, depuis ce premier opus, les arrangements du LMO sont “de” et “dirigés par” Carla Bley). Car ils ont grandi avec les disques postérieurs aux années 1970 auxquels ils m’ont semblé redonner la vigueur et la rugosité qui me manquaient à leur écoute.

ublier de signaler que, depuis ce premier opus, les arrangements du LMO sont “de” et “dirigés par” Carla Bley). Car ils ont grandi avec les disques postérieurs aux années 1970 auxquels ils m’ont semblé redonner la vigueur et la rugosité qui me manquaient à leur écoute.

Il y a d’abord ce piano des Disquaires, probablement à peine meilleur que celui du Five Spot de New York, dont on raconte que les touches sautaient sous les doigts de Cecil Taylor qui en fut l’un des premiers utilisateurs en 1956, avant que Thelonious Monk (lui qui aimait pourtant faire vibrer les piles d’assiettes posées sur son propre piano dont la queue débordait de son petit salon jusque dans sa cuisine), ne convainque les frère Termini, patrons du lieu, à acheter un Baldwin Baby Grand que le pianiste choisit lui-même.

Ce qui me ramène à un débat que j’eus un jour avec Guillaume de Chassy. La piètre qualité des pianos des clubs n’a-t-elle pas façonné le son et le jeu de plusieurs générations de jazz : une qualité qui se serait perdue avec le succès et la perte de contact avec ces mauvais pianos ? C’est évidemment criminel de le penser, en tout cas de le dire, car c’est offrir gratis tous les arguments aux ennemis du jazz, les pires étant ceux qui disent l’aimer tant qu’il reste confiné à l’époque des caves enfumées et des bars d’hôtel, en un temps où il ne prétendait ni aux honneurs de la salle de concert et de son piano à queue, ni à la reconnaissance comme art à part entière. Tout comme, Keith Jarrett, questionné sur Paul Bley, ne veut bien reconnaître la dette à son aîné qu’à propos de “Footlose” où Bley joue d’un exécrable piano, en regrettant qu’il ait abandonné cette “casserole” (autrement dit, qu’il se soit aventuré après lui dans “Open to Love” et “Alone Again” sur le piano et dans le studio de “Facing You”). Face à eux, je suis solidaire avec Guillaume, et je ne prétends pas qu’il faudra désormais contraindre Maxime Sanchez à ne jouer que sur des bastringues…

Mais, de même qu’il faut reconnaître au mauvais piano de “Footloose” d’en avoir fait l’album que l’on aime, se réjouir du phrasé batailleur de Bill Evans sur le piano du Café Bohemia au sein du quintette de Miles en 1958, se féliciter encore d’entendre Joe Zawinul jeter un tambourin sur les cordes de son piano dans 74 Miles Away avec les fères Adderley en souvenir des bricolages auxquels il dut se livrer sur les instruments de sa jeunesse autrichienne (pianos, orgues et accordéons) et en anticipation de son usage du Fender-Rhodes et du ring modulator, on donnera raison à Sanchez d’avoir su accepter le piano des Disquaires pour jouer cette Liberation Music qui aurait pu trouver sa place à la Nuit debout de la place de la République parmi les débats, les slogans et les charges policières. Et on le félicitera d’avoir su l’accepter et d’en faire ce qu’il en a fait, cette sonorité rauque et brutale, de gamelan de brocante, de forge et de taillanderie (tiens revoilà nos taillandiers évoqués dans la première partie de ce compte rendu), d’avoir forcé sa virtuosité à travers les dérèglements de son mécanisme évoquant ces “injouables” que Conlon Nancarrow confiait aux rouleaux des pianos pneumatiques, d’avoir assumé le mauvais accord et les défauts d’échappement des marteaux le faisant sonner comme une mandoline appalachienne dans la pièce finale du concert, Throughout, fascinant mouvement perpétuel emprunté par le LMO à Bill Frisell sur “Not In Our Name”

On reconnaitra encore aux souffleurs d’avoir été “eux-mêmes”, sans mimétisme. Antonin-Tri Hoang, imaginant toujours quelque abstraction transcendant les contextes où il s’exprime sans jamais s’en déraciner totalement ; Adrien Sanchez (le saxophoniste, frère de Maxime) faisant soudain craquer la réserve qui lui est naturelle pour visiter l’autre facette de son caractère en un moment de free déchirant ; Julien Pontviane dans un dérapage permanent refusant la force centrifuge vers l’expressionnisme kitsch auquel inviterait l’exemple de Gato Barbieri et Dewey Redman, au profit d’une interrogation poignante ; les cuivres se montrant plus classiques, Aloïs Benoît plus conforme au modèle proposé par Gary Valente, tous trois réalisant une espèce d’équilibre avec les saxes, notamment dans le pudique et fervent recueillement de Silence, mais participant avec Gautier Garrigue à la truculence des tutti qui touchèrent à leur comble dans la reprise en rappel de Nkosi Sikelel I Afrika. Quant à Florent Nisse, dont la contrebasse semble avoir infusé dans l’œuvre de Charlie Haden, on lui sait gré d’en n’être pas le clone, mais de l’emmener plus loin, de réinventer son lyrisme par un angularité toute personnelle et aussi d’annoncer que la musique du soir n’est pas destinée à faire l’objet d’un disque.

A moins que… Faut-il en rester là ? Cet émerveillement candide pour ce répertoire et pour ses sources, pour l’ivresse du trois temps (de retour sous un jour nouveau au quartier de la valse musette et de la java) et pour la dimension jubilatoire et “effusionelle” de ces hymnes, pour les arrière-plans sociaux-politiques qui n’ont pas pu ne pas les effleurer, faut-il n’y voir qu’un simple et momentané feu d’artifice dans le ciel de leur parcours. En un temps où l’on n’échappe pas à la nécessité du projet face aux pressions du marché, ni à la relecture sous l’emprise du passé sur ces générations surinformées pour qui l’inédit s’est réfugié dans les détails ou dans les mélanges et la transversalité, on pourrait se demander s’il n’y a pas quelque chose à creuser. Soit une traversée diachronique de l’héritage de Charlie Haden, de l’héritage du Grand Ole Pry aux relectures de l’Américan Song Book en sa fin de vie, en passant par les hymnes populaires du catalogue Folkways, les quartettes d’Ornette et Jarrett, le LMO… Où l’on voit que des Appalaches à l’Espagne républicaine et de Greenwich Village et Broadawy à l’Afrique du Sud, il est déjà question de synchronisme.

C’est pourquoi à l’heure où Didier Levallet et François Raulin préparent la création de son Brotherhood Heritage (le 7 mai à Coutances, le 21 mai au Mans) sur le répertoire du Brotherhood of Breath de Chris McGregor (et à l’heure où les membres de l’Umlaut Big band passe des relectures des classiques d’Ornette et Anthony Braxton au répertoire swing de l’Europe des années 30), je me demande s’il n’y aurait pas une traversée synchronique à opérer au travers de cette influence de l’orphéon populaire et du cabaret brechtien sur les musiques improvisées de l’immédiat après-soixante-huit, un authentique de travail de création à partir des répertoires du LMO, du Willem Breuker Kollektief, des orchestres de Mike Wesbrook et du Brotherhood of Breath. A moins qu’il ne faille s’en tenir à ce moment de fraîcheur, de ferveur, d’éblouissement collectif un soir de printemps 2016, dans la rue des Taillandiers, et n’en pas émousser l’ardent souvenir. Franck Bergerot|Le mardi 12 avril dernier, le bruit courrait que le contrebassiste Florent Nisse allait rejouer le répertoire du Liberation Music Orchestra de Charlie Haden aux Disquaires. Après les songeries de l’envoyé de Jazzmag attendant l’entrée de l’orchestre, enfin, envoyez la musique…

Quentin Ghomari (trompette), Aloïs Benoît (trombone), Baptiste Germser (cor), Antonin-Tri Hoang (sax alto), Adrien Sanchez, Julien Pontvianne (ts), Maxime Sanchez (piano), Florent Nisse (contrebasse), Gautier Garrigue (batterie).

Voici donc l’orchestre. A entendre le répertoire que jouent ces jeunes musiciens, je mesure l’écart de génération entre moi et eux dont le regard n’est ni blasé ni affecté par aucun effet de nostalgie. Mon LMO (pour Liberation Music Orchestra), c’est le premier disque sur Impulse de 1969 qu’ils semblent ne pas connaître (au point d’o ublier de signaler que, depuis ce premier opus, les arrangements du LMO sont “de” et “dirigés par” Carla Bley). Car ils ont grandi avec les disques postérieurs aux années 1970 auxquels ils m’ont semblé redonner la vigueur et la rugosité qui me manquaient à leur écoute.

ublier de signaler que, depuis ce premier opus, les arrangements du LMO sont “de” et “dirigés par” Carla Bley). Car ils ont grandi avec les disques postérieurs aux années 1970 auxquels ils m’ont semblé redonner la vigueur et la rugosité qui me manquaient à leur écoute.

Il y a d’abord ce piano des Disquaires, probablement à peine meilleur que celui du Five Spot de New York, dont on raconte que les touches sautaient sous les doigts de Cecil Taylor qui en fut l’un des premiers utilisateurs en 1956, avant que Thelonious Monk (lui qui aimait pourtant faire vibrer les piles d’assiettes posées sur son propre piano dont la queue débordait de son petit salon jusque dans sa cuisine), ne convainque les frère Termini, patrons du lieu, à acheter un Baldwin Baby Grand que le pianiste choisit lui-même.

Ce qui me ramène à un débat que j’eus un jour avec Guillaume de Chassy. La piètre qualité des pianos des clubs n’a-t-elle pas façonné le son et le jeu de plusieurs générations de jazz : une qualité qui se serait perdue avec le succès et la perte de contact avec ces mauvais pianos ? C’est évidemment criminel de le penser, en tout cas de le dire, car c’est offrir gratis tous les arguments aux ennemis du jazz, les pires étant ceux qui disent l’aimer tant qu’il reste confiné à l’époque des caves enfumées et des bars d’hôtel, en un temps où il ne prétendait ni aux honneurs de la salle de concert et de son piano à queue, ni à la reconnaissance comme art à part entière. Tout comme, Keith Jarrett, questionné sur Paul Bley, ne veut bien reconnaître la dette à son aîné qu’à propos de “Footlose” où Bley joue d’un exécrable piano, en regrettant qu’il ait abandonné cette “casserole” (autrement dit, qu’il se soit aventuré après lui dans “Open to Love” et “Alone Again” sur le piano et dans le studio de “Facing You”). Face à eux, je suis solidaire avec Guillaume, et je ne prétends pas qu’il faudra désormais contraindre Maxime Sanchez à ne jouer que sur des bastringues…

Mais, de même qu’il faut reconnaître au mauvais piano de “Footloose” d’en avoir fait l’album que l’on aime, se réjouir du phrasé batailleur de Bill Evans sur le piano du Café Bohemia au sein du quintette de Miles en 1958, se féliciter encore d’entendre Joe Zawinul jeter un tambourin sur les cordes de son piano dans 74 Miles Away avec les fères Adderley en souvenir des bricolages auxquels il dut se livrer sur les instruments de sa jeunesse autrichienne (pianos, orgues et accordéons) et en anticipation de son usage du Fender-Rhodes et du ring modulator, on donnera raison à Sanchez d’avoir su accepter le piano des Disquaires pour jouer cette Liberation Music qui aurait pu trouver sa place à la Nuit debout de la place de la République parmi les débats, les slogans et les charges policières. Et on le félicitera d’avoir su l’accepter et d’en faire ce qu’il en a fait, cette sonorité rauque et brutale, de gamelan de brocante, de forge et de taillanderie (tiens revoilà nos taillandiers évoqués dans la première partie de ce compte rendu), d’avoir forcé sa virtuosité à travers les dérèglements de son mécanisme évoquant ces “injouables” que Conlon Nancarrow confiait aux rouleaux des pianos pneumatiques, d’avoir assumé le mauvais accord et les défauts d’échappement des marteaux le faisant sonner comme une mandoline appalachienne dans la pièce finale du concert, Throughout, fascinant mouvement perpétuel emprunté par le LMO à Bill Frisell sur “Not In Our Name”

On reconnaitra encore aux souffleurs d’avoir été “eux-mêmes”, sans mimétisme. Antonin-Tri Hoang, imaginant toujours quelque abstraction transcendant les contextes où il s’exprime sans jamais s’en déraciner totalement ; Adrien Sanchez (le saxophoniste, frère de Maxime) faisant soudain craquer la réserve qui lui est naturelle pour visiter l’autre facette de son caractère en un moment de free déchirant ; Julien Pontviane dans un dérapage permanent refusant la force centrifuge vers l’expressionnisme kitsch auquel inviterait l’exemple de Gato Barbieri et Dewey Redman, au profit d’une interrogation poignante ; les cuivres se montrant plus classiques, Aloïs Benoît plus conforme au modèle proposé par Gary Valente, tous trois réalisant une espèce d’équilibre avec les saxes, notamment dans le pudique et fervent recueillement de Silence, mais participant avec Gautier Garrigue à la truculence des tutti qui touchèrent à leur comble dans la reprise en rappel de Nkosi Sikelel I Afrika. Quant à Florent Nisse, dont la contrebasse semble avoir infusé dans l’œuvre de Charlie Haden, on lui sait gré d’en n’être pas le clone, mais de l’emmener plus loin, de réinventer son lyrisme par un angularité toute personnelle et aussi d’annoncer que la musique du soir n’est pas destinée à faire l’objet d’un disque.

A moins que… Faut-il en rester là ? Cet émerveillement candide pour ce répertoire et pour ses sources, pour l’ivresse du trois temps (de retour sous un jour nouveau au quartier de la valse musette et de la java) et pour la dimension jubilatoire et “effusionelle” de ces hymnes, pour les arrière-plans sociaux-politiques qui n’ont pas pu ne pas les effleurer, faut-il n’y voir qu’un simple et momentané feu d’artifice dans le ciel de leur parcours. En un temps où l’on n’échappe pas à la nécessité du projet face aux pressions du marché, ni à la relecture sous l’emprise du passé sur ces générations surinformées pour qui l’inédit s’est réfugié dans les détails ou dans les mélanges et la transversalité, on pourrait se demander s’il n’y a pas quelque chose à creuser. Soit une traversée diachronique de l’héritage de Charlie Haden, de l’héritage du Grand Ole Pry aux relectures de l’Américan Song Book en sa fin de vie, en passant par les hymnes populaires du catalogue Folkways, les quartettes d’Ornette et Jarrett, le LMO… Où l’on voit que des Appalaches à l’Espagne républicaine et de Greenwich Village et Broadawy à l’Afrique du Sud, il est déjà question de synchronisme.

C’est pourquoi à l’heure où Didier Levallet et François Raulin préparent la création de son Brotherhood Heritage (le 7 mai à Coutances, le 21 mai au Mans) sur le répertoire du Brotherhood of Breath de Chris McGregor (et à l’heure où les membres de l’Umlaut Big band passe des relectures des classiques d’Ornette et Anthony Braxton au répertoire swing de l’Europe des années 30), je me demande s’il n’y aurait pas une traversée synchronique à opérer au travers de cette influence de l’orphéon populaire et du cabaret brechtien sur les musiques improvisées de l’immédiat après-soixante-huit, un authentique de travail de création à partir des répertoires du LMO, du Willem Breuker Kollektief, des orchestres de Mike Wesbrook et du Brotherhood of Breath. A moins qu’il ne faille s’en tenir à ce moment de fraîcheur, de ferveur, d’éblouissement collectif un soir de printemps 2016, dans la rue des Taillandiers, et n’en pas émousser l’ardent souvenir. Franck Bergerot