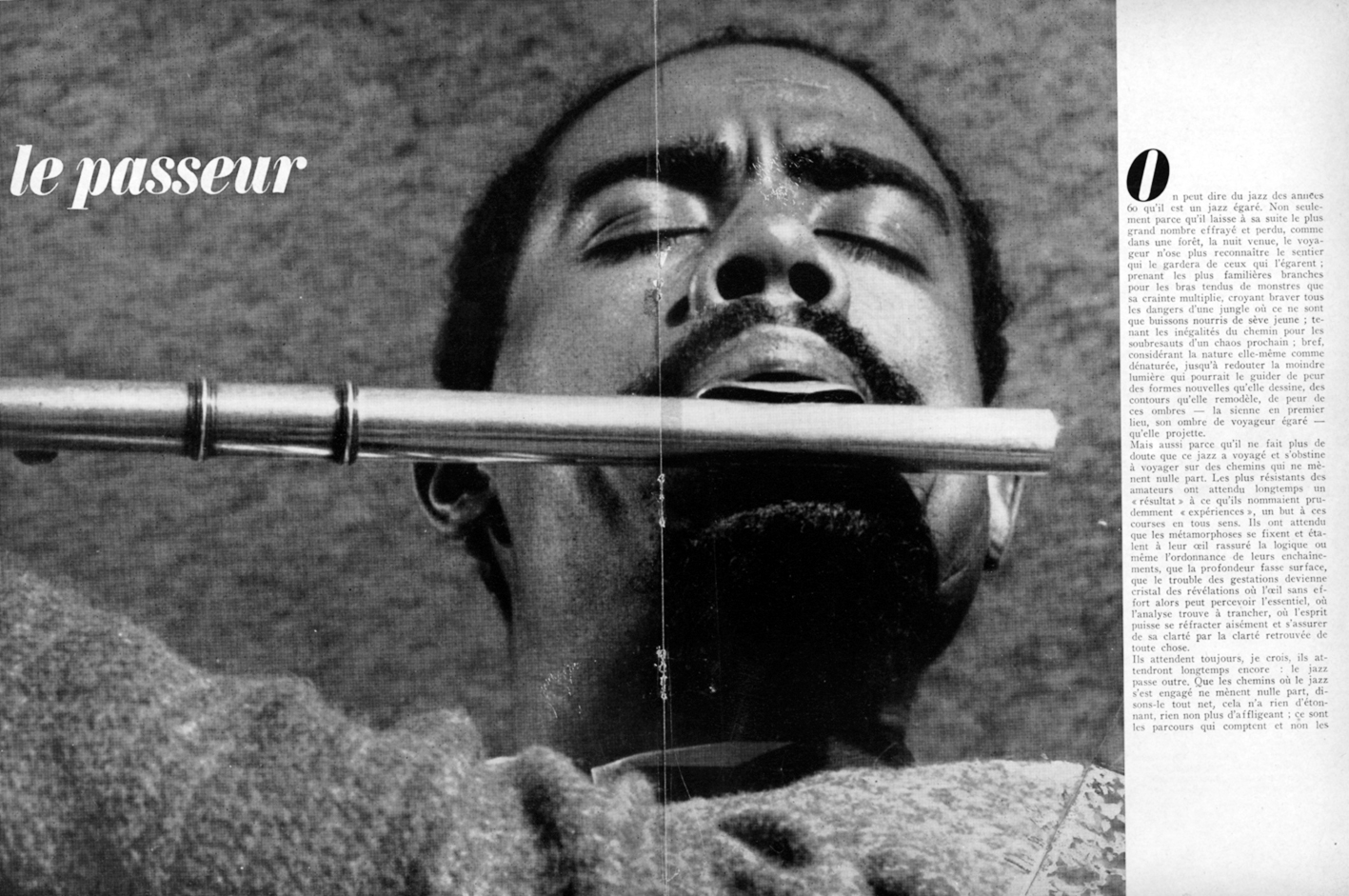

Hommage à Jean-Louis Comolli : “Le passeur” d’Eric Dolphy, un article historique de 1965

Publié dans le n° 119 de juin 1965 un an après la mort du saxophoniste et flûtiste, “Erid Dolphy, le passeur” a marqué l’histoire de Jazz Magazine. Jean-Louis Comolli en était l’auteur, et le titre même de cet article a fait école. A lire ou à relire, pour se souvenir de cette fine plume.

ERIC DOLPHY… LE PASSEUR

Par Jean-Louis Comolli

On peut dire du jazz des années 1960 qu’il est un jazz égaré. Non seulement parce qu’il laisse à sa suite le plus grand nombre effrayé et perdu, comme dans une forêt, la nuit venue, le voyageur n’ose plus reconnaître le sentier qui le gardera de ceux qui l’égarent ; prenant les plus familières branches pour les bras tendus de monstres que sa crainte multiplie, croyant braver tous les dangers d’une jungle où ce ne sont que buissons nourris de sève jeune ; tenant les inégalités du chemin pour les soubresauts d’un chaos prochain ; bref, considérant la nature elle-même comme dénaturée, jusqu’à redouter la moindre lumière qui pourrait le guider de peur des formes nouvelles qu’elle dessine, des contours qu’elle remodèle, de peur de ces ombres – la sienne en premier lieu, son ombre de voyageur égaré qu’elle projette.

Mais aussi parce qu’il ne fait plus de doute que ce jazz a voyagé et s’obstine à voyager sur des chemins qui ne mènent nulle part. Les plus résistants des amateurs ont attendu longtemps un “résultat” à ce qu’ils nommaient prudemment “expériences”, un but à ces courses en tous sens. Ils ont attendu que les métamorphoses se fixent et étalent à leur œil rassuré la logique ou même l’ordonnance de leurs enchaînements, que la profondeur fasse surface, que le trouble des gestations devienne cristal des révélations où l’œil sans effort alors peut percevoir l’essentiel, où l’analyse trouve à trancher, où l’esprit puisse se réfracter aisément et s’assurer de sa clarté par la clarté retrouvée de toute chose.

Ils attendent toujours, je crois, ils attendront longtemps encore : le jazz passe outre. Que les chemins où le jazz s’est engagé ne mènent nulle part, disons-le tout net, cela n’a rien d’étonnant, rien non plus d’affligeant ; ce sont les parcours qui comptent ct non les bornes que nous leur assignons, bornes qui ne jalonnent jamais que notre itinéraire pour parvenir au cœur d’une musique, et non ce chemin mystérieux qu’emprunte la musique pour parvenir à notre cœur.

Que le jazz ne nous conduise nulle part, qu’il se refuse de lui-même à être conduit ou à conduire quelque part, nous refusant du même coup les consolations de l’analyse, les satisfactions du classement, voilà qui ne saurait gêner que ceux qui attendent du jazz autre chose que le jazz lui-même, d’une forme autre chose que ce qui la tient toujours formée auprès de nous. Le jazz nouveau nous déroute ? Qu’importe, si c’est pour nous montrer une fois de plus que la route vraiment compte moins que le pas qui la crée et la maintient tracée.

Cette émotion esthétique que, même au sein des plus abstraits raisonnements, nous ne cessons pas de demander au jazz, d’où naîtrait-elle si nous nous obstinions à tenir le jazz renfermé dans son habitude et dans notre habitude ?

Et si les musiques d’Armstrong ou de Morton, quelque habitude que nous en ayons, quelque connaissance, quelque familiarité que nous entretenions avec elles, nous touchent toujours et semblent n’avoir rien perdu de leur primeur, faut-il attribuer cette sorte de miracle ans quoi l’art ne serait que vain mot au long commerce que nous en avons, ou bien plutôt au fait — mystérieux, déroutant, inquiétant – qu’elles n’ont pas cessé et ne cesseront pas de tromper notre habitude, nos connaissances, de trahir la familiarité qu’un peu vite nous croyions établie ?

Ainsi l’égarement prend-il sens et valeur de rencontre ; nous détachant de nous-mêmes et des cordons confortables de notre connu, reste-t-il dans 1e mouvement de cette libération le seul lien par quoi l’art ou la vie nous attirent, l’unique canal d’une vraie communication. Ce pourquoi la “liberté” que s’impose et nous propose le jazz nouveau n’est pas relâchement, n’est pas perte de vue, dédain, rêve fumeux ou opération abstraite, mais, tout au contraire, fil d’Ariane ou corde raide, la contrainte d’un cheminement quel que soit l’errement, le désordre ou le danger des chemins.

De ces chemins qui nulle part ne mènent mais serpentent au cœur du jazz, Eric Dolphy, tel qu’il nous apparaît une année après sa mort, fut l’un des plus sûrs découvreurs. Toute droite, sans faille ni ressaut, sa ligne est tendue de Chico Hamilton au “free jazz” : tout se passe comme si, d’avoir fait de l’hésitation un des éléments et un des matériaux de son jeu, il l’avait chassée de sa musique et de son inspiration. En ce sens, et dans la mesure où son “évolution” est surtout accomplissement, où elle se présente en tout cas comme très linéaire et “logique”, Eric Dolphy est, de la rive ancienne à la rive nouvelle du jazz, le passeur exemplaire.

QUELQUES COUACS

1) « … J’ai entendu une horrifiante démonstration de ce qui semble être la nouvelle tendance anti-jazz proposée par ces premiers pionniers (Coltrane et Dolphy) de ce qu’on a appelé la musique d’avant-garde. Coltrane et Dolphy semblent délibérément vouloir détruire le swing… Ils semblent diriger leur musique dans une voie anarchique, on ne peut la nommer autrement qu’anti-jazz… » (John Tynan, Down Beat, 23,11-61).

2) « Ce n’est pas dans la nouveauté, c’est dans l’habitude que nous trouvons les plus grands plaisirs » (Raymond Radiguet cité par Demêtre Ioakimidis, Jazz Hot, juillet-août 1961).

3) « Nous voudrions toutefois nous tromper et recueillir de ces “expériences pour voir” des jazzmen atonalistes autre chose que des hoquets. En outre, la non-tonalité, fût-elle exploitée par l’écriture, conduirait probablement par sa logique interne et ses exigences non-séparables à l’abandon de l’essentiel battement régulier du jazz (…). La musique européenne la plus récente a fait fi, par exemple, de la régularité rythmique ; le jazz y puise l’essentiel de sa puissance d’emprise et de sa valeur ». (Lucien Malson, Les Cahiers du jazz, 1er trimestre 1961).

4) « Il est peut-être utile pour le développement du jazz qu’un être inculte et incapable de formuler convenablement une mélodie souffle dans son instrument tout ce qui lui passe par la tête. (…) Le cas de Cecil Taylor est du même ordre, mais il serait par trop cruel d’insister à nouveau sur l’aberrante manie qu’ont quelquefois les critiques d’entendre des trouvailles musicales là où il n’y a que des défaillances ». (Frank Tenot, Les Cahiers du jazz, 4ème trimestre 1964).

5) « Attendons, pour qualifier de “middle jazz” des musiciens comme Eddie Davis, d’être sûrs que Coltrane et Coleman représentent vraiment le jazz actuel, et non pas un cul de sac. Tant que leur importance ne nous apparaît pas aussi primordiale que celle de Parker et Gillespie, ce sont ces derniers qui continuent à représenter le jazz moderne. Autre remarque : si Ornette Coleman représente le jazz moderne, Parker, Gillespie et Coltrane sont des musiciens middle-jazz. (…) Honnêtement, je ne comprends pas grand chose à ce que fait Ornette Coleman, ce qui ne prouve évidemment rien. Je suis donc incapable de démêler s’il est sur la bonne voie. » (Michel de Villers, Jazz Hot, déjà cité).

6) « Chacun des souffleurs semble essayer de trouver la phrase qui collera le moins bien possible avec celle de son voisin pour vous la lancer à l’oreille avec le plus de canards possible (…) Je suis certain que le grotesque et l’inconscience de cette tentative, avec le recul du temps, apparaîtront avec évidence. Ou c’est moi qui passerai pour une vieille barbe attardée. J’en prends le risque… » (Martial Solal, Jazz Magazine, février 1965).

7) « La musique d’Ornette Coleman représente donc une sorte de libération qui est cependant guettée par l’anarchie : ses compositions possèdent fréquemment une originale beauté mélodique, mais elles sont “invertébrées” en ce sens que leur dessin ne recouvre aucune charpente solide à laquelle l’improvisateur traditionnel puisse se référer. (…) La comparaison entre Eric Dolphy et Ornette Coleman permet de donner, du premier, une description sommaire : moins profondément original que son confrère, il est cependant plus logique dans son improvisation. Il ne compose pas, quant à lui, des thèmes exprimés par des successions de notes seulement (ce qui permet une infrastructure arbitraire, et sans cesse modifiable, d’accords) et improvise de ce fait en se conformant aux usages traditionnels ». (D. Ioakimidis, Jazz Hot, déjà cité).

En quelques citations, le tour est fait des pièges que tendent les critiques à la free-music, par conséquent des questions que la musique de Dolphy peut provoquer et où elle abrite ses raisons de forme. (Car, si dolphyenne fût cette musique, elle ne saurait se séparer du mouvement musical qu’elle anime et qui s’est, grâce à elle, au moins une fois accompli.)

Ces réserves que la critique de jazz adresse au jazz se rangent selon deux axes principaux (et complémentaires) : le temps et l’espace. Les uns (1 et 3) redoutent la mort du swing, la disparition du tempo, la destruction de tout rythme ; les autres (4, 6, 7) tremblent pour la forme : anarchie, folie, incapacités, défaillances travesties en originalités. Ce que Leonard Feather nommait “l’anti-jazz” serait ainsi un combiné de “l’anti-rythme” et de “l’antiforme” ! Les uns et les autres font en tout cas (d’accord en cela avec les 2 et 5) preuve de la plus nerveuse méfiance à l’endroit de toute cette nouveauté de mauvais aloi que quelques snobs et quelques égarés, seuls, se mettant à la torture, arrivent à force de supplices à apprécier tout de même jusque dans la douleur de l’ouïe et les affres de l’intellection.

La peur de se tromper est après tout l’attitude toute naturelle d’une critique forcément impuissante en face d’un art toujours surprenant. Cette peur de l’erreur n’est pourtant pas admise comme “naturelle” par le critique : loin d’y voir réflexe de défense de sa part, il projette ce doute sur le jazz lui-même : il n’a pas peur de se tromper, il a peur que le jazz se trompe (le trompant du même coup). Là où sont en cause son aveuglement et ses hésitations propres, il préfère discerner l’aveuglement et les tâtonnements de l’art.

Ces aveugles disent qu’aujourd’hui le jazz “se cherche ”. C’est bien possible. Il importe de s’entendre alors quant au “sens” de cette recherche. Elle n’est pas, comme les mieux intentionnés prudemment le présagent, “pure expérience”. Rien dans l’art n’est expérimentation, nulle forme esthétique n’est expérimentale. Aucune, même fruit d’une expérience justement, essai à l’aveuglette ou à l’inspiration, ne vise un résultat qu’aurait pu supputer quelque théorie, ne cherche à rassurer un concept préalable. L’expérimentation scientifique est une entreprise sceptique dont le résultat, pourtant indépendant et libre de l’idée initiale, s’il n’est pas ensuite rapporté et confronté à elle, ne peut rien “vouloir dire”. L’idée, dès qu’il s’agit d’art, n’est point retirable de la forme, elles ne sont libres de sens ou de pouvoirs qu’ensemble.

D’ailleurs ce n’est pas l’art moderne qui verserait dans l’expérience, mais bien plutôt la science récente qui se trouve mystérieusement rejoindre la démarche créatrice de l’artiste : la physique est aujourd’hui une poésie des possibles où “l’expérience”, pareille à l’acte poétique, échappe à l’expérimentateur comme à son système pour ouvrir sur de nouvelles formes, qui sont gardiennes d’idée nouvelle.

Il n’y a pas, à main droite, la recherche, à main gauche le résultat. La recherche est son propre résultat, elle n’obtient rien qu’elle-même et n’a d’autre fonction que de s’engendrer. Ainsi Coleman ou Dolphy ne cherchent ni ne trouvent, ils vont créant sur ce chemin, — privé de sens s’il n’est pas parcouru.

LE DAUPHIN VERT

Eric Dolphy semble bénéficier d’une bizarre clémence auprès des critiques les plus rebutés pourtant par tout l’appareil qu’il fait cliqueter, par la cohorte de ses frères en free-jazz, tout spécialement Ornette Coleman… Ioakimidis par exemple, ne défendra maladroitement Dolphy qu’au nom d’une “tradition” malgré tout et qu’au détriment de Coleman ; pour Tenot, tout est “fou” dans le jazz actuel, tout ce qui bouge de Taylor à Rollins en passant par Ornette, hormis Dolphy (simple “oubli” ?).

Il ne suffit pas à cela que Coleman en ait largement fait assez dans le trop pour attirer toutes les foudres à lui ; que Dolphy soit plus souvent resté dans l’ombre et ne soit que le dauphin du bouffon ; car, si différence de quantité il y a dans l’excès, elle n’est pas de qualité, et les “audaces” de l’un sont aussi criantes, et devraient paraître aussi rébarbatives que l’on s’accorde à trouver celles de l’autre. Point de différence de nature entre la musique de Coleman et celle de Dolphy ; peut-être seulement une nuance de chance, c’est-à-dire non de réussite ou de don, mais d’engagement : Coleman est un auteur tragique et qui se livre à cette tragédie ; il y a chez Dolphy un dénouement de chaque note et de chaque instant, et, si crispée fût-elle, une sérénité de l’innocence.

Voici : l’acharnement de la critique traditionnaliste à refuser Coleman n’est ans doute qu’une manière hypocrite de “récupérer” Dolphy et de le réintégrer aux saints-ordres de la tradition – comme la même critique a su, il n’est jamais trop tard, repêcher Monk et souffrir Mingus : la nouveauté ainsi annexée glorieusement et comme vaincue par le conservatisme et l’habitude.

Et voici comment : Coleman a contre lui son autodidactisme malheureux et les défaillances initiales de sa “technique” (comme Monk les avait), qui, alors que devenues langage et formulées, alors que valorisées dans une forme, c’est-à-dire devenues moyens au lieu d’empêchements de l’expression, n’en restèrent pas moins telles, défaillances et ratages, pour une critique qui n’admet pas sans dépit pareil renversement des repères. Dolphy en revanche a donné chez des jazzmen réputés inoffensifs comme Gerald Wilson, Buddy Collette et même le versatile Chico Hamilton, tous les gages extérieurs de l’orthodoxie de départ : musicien d’ensemble avant d’être soliste, jouant les thèmes comme ses obscurs voisins, etc.

Peu importe à la critique qu’en fait il ait joué dès ses premières armes exactement comme avec Coleman ou Mingus, ct le jazz traditionnel comme la free-rnusic : c’est bien assez pour le sauver des démons qu’il ait reçu le baptême. Robe prétexte suffisante pour que l’on continue de l’en vêtir, qu’on l’en protège jalousement tout le restant de sa vie : on se plaira à constater qu’il improvise sur des “cadres traditionnels”, comme si telle improvisation justement n’était pas ce qui débarrasse ces cadres de toute convention, les désarticule, les prolonge à la fois, les épure et les fausse (ce qui en fait, mille regrets, bien autre chose que des manières de “cadres traditionnels”). Le “point de départ” (abstraction comme une autre) permet à la critique à court terme d’occulter le fait même du départ et son élan ; l’attention portée naïvement ou finement sur l’origine de la révolution masque l’événement lui-même au profit de son avant, contraint le saut de retourner jusqu’à la barrière qu’il a franchie.

Si Dolphy a toujours joué une même musique d’une seule nature, il y a sans doute quelque mauvaise foi à cliver cette continuité, à porter l’accent sur le contexte traditionnel d’une première période au détriment du contexte révolutionnaire d’une seconde. C’est aussi une aberration critique : si l’on épouse cc raisonnement qui privilégie dans le musicien ce qui le rattache aux élément répertoriés et assimilés du jazz ct voile comme pudiquement ce qui l’en éloigne, compte tenu du fait contradictoire que le musicien n’a jamais joué qu’une forme de musique (plus ou moins accomplie, mais là n’est pas la question cette fois), sa musique devrait en toute logique paraître d’autant plus révolutionnaire que son contexte l’est moins ; et il faudrait, à l’encontre de ce qui rasure notre critique, parler des audaces et folies dolphyennes chez Chico Hamilton ou dans les premiers enregistrements de son quintette, plutôt que de son orthodoxie chez Coleman.

Vaine querelle d’ailleurs. Livrés pareillement au vertige de l’instrument, les deux “pionniers” du jazz nouveau, Coltrane et Coleman, vont s’accomplir ou se perdre, c’est une même chose, dans un excès pareil, qui est aussi bien maîtrise que miracle, possession que dépossession. Leurs musiques, si contraires, se tiennent en complément : elles sont toutes deux à la fois musiques-spectacle et musiques-confession, spectacle ou confession d’un déchirement analogue : drame d’une pureté et d’une perfection évoquées et souvenues chez le premier, désirées et redoutées chez le second.

A la fois exhibitionnistes et rétractées, exubérantes et intimistes, ces musiques procèdent toutes de cette antithèse violente entre ce qu’il faut bien nommer un romantisme (abus de l’effet, expressionnisme, surcharge des signifiants, pléthore, en même temps que souci en quelque sort métaphysique au sein de la musique même, souhait ou mémoire d’un au-delà, appel ou rappel d’un calme et d’une volupté, dans le présent de leur invocation ou de leur évocation impossibles et bannis) et de ce qu’il faut bien accepter comme une modernité (que cet excès se réduit de lui-même par son seul jeu, que ce souci et cet effort de dire le plus permettent en même temps de dire le moins, c’est-à-dire d’accéder non plus à un au-delà, mais à autre chose”), ce par quoi l’un et l’autre sont plutôt les prophètes du moderne et ses précurseurs en tous sens que ses poètes spécifiques.

Rien d’un tel drame chez Dolphy, aucun de ces déchirements. La musique est tout entière chez lui spectacle : c’est-à-dire que la confession du moi y est transparente ou gravée en creux, et que l’expression y est toujours suspension, comme si l’essentiel restait hors de discours, en deçà plutôt qu’au-delà. C’est une forme introvertie dans ses déroulements mêmes. Les arêtes, les brisures du jeu, la fragmentation des improvisations témoignant des barrières que jeu ne cesse de franchir mais qui n’apparaissent qu’en creux. Musique convulsive, mais qui, ne se posant plus le dilemme de sa définition ou de son origine, ne se déchire que par elle-même, ne se brise qu’à ses propres vagues, ne connaît d’autre tragédie que celle qu’elle tient à mettre en scène. La convulsion n’est plus alors obstacle à la sérénité, mais son expression même, son spectacle public et par là forcément cahoteux et heurté, son exutoire. Dolphy, en cela, représenta la pureté du jazz moderne.

Il n’était pas tout à fait inutile de montrer que s’effrayer d’Ornette Coleman c’est encore s’effrayer d’une part du passé du jazz ; et que Dolphy, si l’on tient aux frayeurs, fait une musique infiniment plus redoutable parce qu’en proie à elle seule et en crise de ses seuls problèmes, parce qu’ayant rasé sans trop paraître y toucher quelques-uns des plus tenaces préjugés greffés sur la musique de jazz : structure de l’improvisation, nécessité d’une cohérence, d’un battement régulier, des tempos, et cette aberration qui veut que le swing soit exprimé alors qu’il ne peut être qu’expression même. Dolphy fait passer le jazz une fois encore du règne du nombre à celui de l’espèce, des lois de la quantité aux secrets d’une qualité, du domaine de la formule à celui de la forme.

LE CHANT DES OISEAUX

« Oui, parfois, en jouant, j’imite le chant des oiseaux… Je ne sais pas si cela est valable ou non en jazz, mais je trouve cela très agréable. D’une façon ou d’une autre, cela fait partie de mon jeu et de mon développement. Parfois, je ne peux pas réussir à le faire… Chez moi, en Californie, j’avais l’habitude de jouer, et les oiseaux avaient l’habitude de siffler avec moi. J’arrêtais mon travail pour aller jouer avec eux… »

« Lorsque vous me dites que vous n’aimez pas tout ce que je fais, vous ne me choquez pas et je trouve cela au contraire parfaitement normal. Non pas que je croie à la musique que j’essaye de faire, mais parce que c’est cette musique-Ià que je veux faire. Vous me dites que mes hennissements sont anti-musicaux et que mes envolées dans les couinages heurtent l’oreille. D’accord, mais même si tous les gens fuyaient dès que j’embouche l’un de mes trois instruments, si aucune firme ne consentait à m’enregistrer et si je devais crever de faim pour jouer ce que je ressens, je continuerais à jouer. Parce que justement je le ressens… J’essaye de faire tout ce que je pense être à même de faire… » (Eric Dolphy, Down Beat et Jazz Hot).

« Des chants d’oiseaux enregistrés et passés au ralenti ont la même sonorité qu’une flûte, Inversement, un enregistrement de flûte écouté à vitesse rapide ressemble au chant de l’oiseau. » (Dolphy, D.B.)

LA MORT DU SWING

« L’essentiel battement régulier du jazz… » ; « la régularité rythmique » ; « le respect des tempos » (lieux communs jazziques).

« Je ne vois pas bien l’intérêt qu’il y a pour un batteur à jouer continuellement la hi-hat d’un bout à l’autre d’un morceau… Non, vraiment cela ne présente aucun intérêt. Mon tempo est dans ma tête et, je l’espère, sur ma cymbale. On peut dire que je me range dans la catégorie des drummers qui jouent “free”, un mot que je n’aime pas beaucoup. La plupart des batteurs qui jouent ainsi ne marquent plus le tempo… Pour moi, la permanence rythmique, c’est un certain feeling, une certaine qualité de son que l’on peut tout aussi bien obtenir sur la cymbale… Depuis que je joue de la batterie, des tas de musiciens ont cru utile de me submerger sous le flot de leurs conseils : “marque les contretemps à la hi-hat et joue le tempo”. Ils n’ont pas l’air de se rendre compte que je joue le tempo. Il est toujours présent, mais je me refuse à le marquer à la grosse caisse. Je ne le peux pas. Mais je vous répète que ce tempo est en moi et, donc, au bout de mes baguettes : je l’y sens et on doit l’y percevoir ». (Tony Williams, D.B.). (Retenons cette idée, admirable. que 1e rythme est affaire d’une certaine qualité d’émotion, qu’il est déjà expression ; et sa complémentaire que, étant déjà exprimé par la qualité de la musique jouée, étant déjà présent dans l’expression proposée, il devient superflu — ou inutile, ou trop facile — de le souligner par surcroît : libre à nous d’étendre ces conceptions d’un jeune batteur au jeu des solistes de la free-music, à celui d’Eric Dolphy.)

« Le jeu de Dolphy et de Coltrane — ne parlons pas du “jeu” de Coleman — ne swingue pas » (Lieu commun jazzique). « Je ne sais pas quoi dire sur ce sujet du swing » (Eric Dolphy). « II se peut que ça ne swingue pas » (John Coltrane). « Je ne peux pas dire que ceux qui trouvent que ça ne swingue pas ont tort, mais je jouerai encore » (Dolphy). Questions : le swing, ce fameux roi-fantôme du jazz, sur quoi toujours la critique achoppe et dont elle a fait la pierre d’achoppement d’une éventuelle spécificité jazzique, n’est-il pas un vain mot ? Une survivance d’une forme de jazz disparue ? Les nouvelles formes n’introduiraient-elles pas une nouvelle formulation du swing ? Ne transposeraient-elles pas ce swing sur un plan autre ? Les musiciens qui nous préoccupent semblent s’en foutre complètement. Seuls les critiques continuent de s’en occuper. Le jazz est une musique hantée de fantômes qui sont poncifs.

LE CHAOS FORMEL

« Une musique invertébrée… Le règne de l’anarchie… n’importe quoi n’importe comment… un fourre-tout formel… » (Lieux communs jazziques).

« Ce qui compte avant tout, c’est d’improviser et de jouer jusqu’à cc que l’inspiration cesse (même si les solos ont l’air d’être “trop longs”). Et si l’inspiration cesse au milieu d’un solo, la reprendre au point où elle a commencé spontanément, afin de la laisser “vivante”. » (Eric Dolphy et John Coltrane, Down Beat).

« Je trouve agréable tout ce que j’essaie de faire… Cette sensation m’aide à jouer. C’est comme si vous n’aviez aucune idée de ce que vous allez faire ensuite. Vous avez une idée, bien sûr, mais c’est toujours quelque chose de spontané, d’imprévu qui survient. Ce sentiment, pour moi, guide tout le groupe de Coltrane. Quand John joue, cela peut mener à quelque chose qu’on ne pouvait penser faire. Alors McCoy intervient, fait quelque chose. Ou bien Elvin Joncs, ou Jimmy jouent ; il jouent en solo, ils font quelque chose et la section rythmique prend une voie différente. Je sens que c’est cela (cette surprise agréable) qui compte pour moi. » (Eric Dolphy, ib.)

« Avant l’arrivée de Dolphy, je m’étais senti à l’aise avec un quartette. Mais quand il vint jouer avec nous, ce fut comme si notre famille avait un membre de plus. Il avait trouvé un autre moyen d’exprimer cette même chose dont nous n’avions jusqu’alors trouvé qu’un seul mode d’expression. Depuis qu’il fait partie de la formation, il a augmenté nos possibilités et nos désirs, il a eu sur nous un effet amplificateur. Il y a des tas de choses que nous tentons maintenant, que nous n’avions jamais tentées auparavant. Cela m’a aidé : j’ai commencé à écrire. Il est nécessaire que nous ayons des choses écrites pour pouvoir jouer ensemble. Nous jouons des choses plus libres qu’auparavant. » (John Coltrane, ib.)

« Marcel Duchamp signait des objets, et ce n’était plus le désespoir de l’inimitable, mais la proclamation de la personnalité du choix préférée à la personnalité du métier » (Aragon, la peinture au défi).

COLLAGES

« La musique est un reflet de tout. Elle est universelle. » (Eric Dolphy).

« Elle est le reflet de l’univers. » (John Coltrane).

« Je ne crois pas indispensable de chercher pour trouver. » (Dolphy).

A travers ces séries de citations “collées” en lieu et place des raisonnements convaincants ou subtils que quiconque aurait pu tenir sur le free-jazz et la musique de Dolphy, on aura peut-être saisi la vanité qu’il y a à vouloir tenir cette musique dans le système de références dont le jazz jusqu’ici nous avait dotés. La free-music, la musique de Dolphy qui la réalise sont forme originale et indépendante, et réclament tout autre chose que le système de grilles du critique de jazz. Elles sont à l’unisson des mouvements les plus actuels de l’art tout entier, à travers qui, par un biais critique qui serait l’équivalent du biais musical que Dolphy emprunte pour exprimer, on pourrait sans doute les approcher au plus près. (Du moins, manifester non un parallélisme, mais une communauté – facteur de modernité commun aux diverses formes d’art.)

Les papiers-découpés de Matisse, où la découpe fait surgir un vide qu’elle devrait habiller, rendent compte mieux que long discours de la démarche improvisatrice de Dolphy, où intervalles, arrêts, brisures, sutures et reprises figurent, structurent ce qu’ils devraient au contraire trahir, c’est-à-dire la continuité d’un jeu fondé autant sur les pleins que les creux, et où, à la limite et comme dans les papiers collés, on ne pourrait plus distinguer la pièce portante de la pièce rapportée, le dessin de son absence.

Les “séries” de signes (symboles, allusions, métaphores ?) qui reviennent à espaces plus ou moins arbitraires ou convenus dans les tableaux-collages-sérigraphies de Robert Rauschenberg, et sont comme un filet jeté au travers de la peinture et ramenant épaves ou prises rares, renvoient aux séries de notes qui viennent paraître interrompre l’improvisation dolphyenne, qui se jettent à travers elle pour ramener un bétail égaré, qu’elle aurait laissé en chemin ? Music Matador, l’une des plus belles œuvres de Dolphy (dans “Conversations”, 1963), évoque la naïveté et la sentimentalité excessive des œuvres de Lichtenstein…

Tout ceci concerne la forme de la free-music, forme sur quoi ne nous renseigneront que ces rapports aux autres formes contemporaines : cette “forme” existe ; elle est aussi aboutie qu’elle se propose de l’être ; simplement les désarrois qu’elle suscite tiennent à notre manque de repères, à quoi remédient ces repères étrangers au jazz, mais pas tant aujourd’hui.

Reste le solitaire en Dolphy (outre le compositeur, l’animateur). Il n’est pas de plus belle définition de son jeu solitaire que l’esprit même d’une de ses œuvres, bâtie sur un standard : Alone together (id, 1963). Seul et ensemble, seul à deux, à plusieurs, seul ensemble. Une basse et une clarinette basse jouent seules et ensemble, tout le free-jazz circule entre deux instruments qui, sages ou déments, auprès comme au loin, se nomment l’un à l’autre leur relais. En proie à l’innocence plénière de la création libre, à ses souffrances comme à ses joies, la musique de Dolphy peut en dernier recours se caractériser comme une transmutation, opération d’ordre poétique. Les normes quantitatives du jazz sont changées en qualités de l’expression ; les défaillances et hésitations prennent valeur de contrepoids à la certitude et font affleurer la linéarité et la structure même qu’elles semblaient briser ; la rectitude de l’évolution tout entière du musicien et cette certitude seconde de sa démarche procèdent tout de même de biais et réveillent doucement, par les seuls excès d’une musique et dans cette seule musique, cet “autre chose en moins” sans quoi le plus ne vaut rien, qui est peut-être le simple espoir tremblé de la vie sans quoi la perfection n’est pas félicité. « Le merveilleux doit être fait par tous et non point par un seul », seulement faut-il ne point rater le passeur de merveilleux.

Jean-Louis Comolli